笔译能力测试的构念界定和效度研究:以全国翻译专业八级考试为例∗

严明 吕晓轩

(黑龙江大学,哈尔滨150080)

提 要:本文将从构念界定和效度验证框架的解析两方面,详细阐述“全国翻译专业八级考试笔译能力测试”的设计与研发思路,以期为参考院校和应试者提供基本的测试原理,使其能够全面深刻地理解该考试的目的与意义。同时,希望该考试的推行能够对翻译本科专业教学起到积极的反拨作用,保证翻译本科教学质量,提升专业教学有效性。

1 引言

《十九大报告》指出:“推进国际传播能力建设,讲好中国故事,展现真实、立体、全面的中国,提高国家文化软实力”。这为国际文化交流指出发展的方向,同时也对翻译人才提出更加明确的要求。因此,培养翻译人才不仅需要具备扎实的双语能力功底,同时文化素养的提升更是坚实的基础。《高等学校翻译专业本科教学要求》(试行)(以下简称《翻译专业教学要求》)中明确提出翻译人才的培养目标:“语言知识与能力、翻译知识与技能、通识教育”(高等学校翻译专业教学协作组2012)。《高等学校翻译本科专业教学质量国家标准》(以下简称《翻译专业国家标准》)进一步确立翻译本科教学目标,“旨在培养德才兼备,具有宽阔的国际视野、深厚的人文素养和良好的职业道德,具备较强的双语能力、跨文化交流能力、口笔译能力、思辨能力和创新能力,能够胜任外事、经贸、教育、文化、科技等领域工作的通用型翻译专业人才”(仲伟合 赵军峰2015:292)。 “全国翻译专业八级考试”(Test for Translation and In⁃terpreting Majors Band 8,简称 TTIM⁃8)是翻译本科专业评价体系的重要组成部分,有利于检验翻译人才培养质量,评价翻译人才水平,进而反拨翻译教学和翻译本科专业教育。“全国翻译专业八级考试”项目包括笔译能力测试和口译能力测试两部分。黑龙江大学笔译研发团队基于前期的调研以及相关论证,明确考试构念,设计测试题型,研制评分标准,并且通过多次试测,对笔译考试进行效度验证。该考试的开发旨在评估《翻译专业教学要求》和《翻译专业国家标准》在翻译本科专业教学中的实施效果,科学、公平、有效地考察学生是否达到《翻译专业教学要求》和《翻译专业国家标准》规定的教学要求,检验专业教学质量,反馈教学,改进教学管理,保证教学有效性,准确地衡量本专业学生在跨文化语际沟通情境下完成英汉双语互译翻译任务的能力。其考试成绩既可以作为学生自我专业能力评价的参照,也可以作为用人单位录用决策的参考依据。

2 能力与翻译能力

2.1 能力研究

能力是跨学科的,不同学科对于能力的界定存在一定差异,但也具有一定共性。《中国大百科全书·心理学》指出能力“作为掌握和运用知识技能的条件并决定活动效率的一种个性心理特征”,包括认知能力与操作能力、一般能力与特殊能力(中国大百科全书总编辑委员会《心理学》编辑委员会心理学编写组 1992:225)。1997年,OECD发起的“能力的定义和选择:理论和概念基础”项目,全面系统地研究能力的概念,旨在明确能力的定义,并确立与社会经济环境有关的基本关键能力(Rychen,Salganik 2002)。OECD从认知与非认知的层面,以行动为导向,对能力展开研究,得出能力源于行动的结论。此外,也发现能力必须是基于目标和情境的。所以,能力是社会性的,是一种通过知识、认知技能和实践技能,以及社会和行为因素(如态度、情感、价值观和动机),成功地满足特定背景下复杂需求的能力(Rychen 2003:3)。在语言学及应用语言学领域的研究中,Chomsky(1965)率先提出能力的概念,区别语言能力(competence)和语言行为(performance)。而Hymes(1971)则基于社会语言学的视角,从语言和社会关系的层面分析语言能力和语言行为,提出交际语言能力的概念。Bachman和Palmer(1996)则从语言测试的研究角度出发,完善和发展交际语言能力模式,形成崭新的交际语言能力观,该模式由语言能力、策略能力和心理—生理机制3个部分构成。不同领域对能力的阐述对于翻译能力研究具有一定的借鉴意义。

2.2 翻译能力研究

目前的翻译能力研究已经迈向整体研究和实证研究的道路。究其本质,翻译能力的研究源于翻译教育的需要和翻译行业的需求。国外很多大学的口笔译专业都已经使用基于能力的课程设计。很多学者用知识(PACTE Group 2000,Bell 1991)、技能(PACTE Group 2000)、能力(Toury 1986)、专业知识(Kiraly 2000)和水平(Cao 1996)等概念阐述译者在翻译过程中应该具备的素质。这些基本素质就翻译能力而言,既相互独立,又彼此互补,而能力就是这些素质的统称。欧洲笔译硕士(EMT)项目指出,译者能力(competence)是在给定的条件下完成给定任务所需要的资质(ap⁃titudes)、知识、行为和技巧(knowhow)的集合,它包括6个分项能力,即(1)翻译服务提供能力;(2)语言能力;(3)跨文化能力;(4)数据挖掘能力;(5)技术能力;(6)主题能力(EMT 2009)。PACTE也将翻译能力定义为翻译所需的知识和技能的基础体系(PACTE 2000,2003,2011)。

对翻译能力构成要素的研究是翻译能力研究中最为复杂也是成果最为丰富的一部分。尽管学者对于翻译能力的构成要素尚未达成共识,但目前国内外译界普遍认为翻译能力是由一系列相关联的单项成分构成。现有的具有代表性的成果从不同角度和层面阐释翻译能力的构成要素(PACTE Group 2000;Göpferich, Riitta 2009;EMT 2009),在具体的构成成分上具有重合和相通之处。这些研究为笔译能力构念的研究提供理论框架。

3 翻译本科专业学业测试背景下的笔译能力构念

3.1 笔译能力构念的提出

构念是考试旨在测量的概念或者特征(AERA et al.2014:11)。 为保证测试具有较高的科学性和可行性,“翻译专业八级考试笔译能力测试”借鉴AUA框架,并参考美国教育考试服务(ETS)和英国剑桥大学ESOL考试中心等著名语言能力评估机构的研究成果,提出该测试开发的实施步骤和流程模型,包括3个部分:设计阶段、操作阶段和实施阶段。设计阶段的第一步就是界定构念的范围和程度,然后描述构念表述的各个方面,详细阐述构念(同上)。构念能为测试提供一个概念框架,是对即将检测考生的知识、技能、能力、特质、兴趣、过程、特征等方面的详细描述。

“全国翻译专业八级考试笔译能力测试”是标准参照性学业考试,构念界定以翻译专业人才培养规格为基本参照。《翻译专业国家标准》提出的毕业生应掌握“语言知识、翻译知识、相关专业知识和百科知识”并且具备“语言能力、跨文化交流能力和翻译能力”。这些能力描述是构念界定的基础,从而确保“全国翻译专业八级考试笔译能力测试”的构念具有唯一性、针对性、排他性的特征。

《中国英语能力等级量表》提出的笔译能力构念也提供一个可供参考的框架。笔译是一种复杂的跨文化交际活动,对于翻译专业本科毕业生而言,应能根据交际目的,通过语言间的社会认知中介,调用丰富的翻译知识和百科知识,运用恰当的翻译策略进行跨文化语际沟通。具体表现为能够充分理解源语文本并产出目的语文本,重构并再现源语文本中社会文化信息与意象。

3.2 笔译能力的构成要素

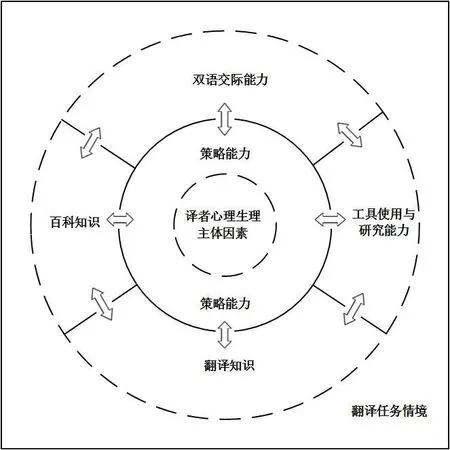

笔译能力的构成因素包括双语交际能力、翻译知识、百科知识、工具使用与研究能力、译者心理生理主体因素、策略能力6个子能力维度(白玲等2018:103)。子能力维度处于翻译任务情境之中,彼此之间是一个动态、有结构、有等级、相互作用的系统,参见图1。

图1 笔译能力构成要素(同上:104)

如图1所示,“双语交际能力”包括双语知识和交际能力(运用语言知识的能力)。翻译能力的核心是策略能力,它是特定翻译任务情境下的元认知策略能力。它负责解决问题并保证翻译过程的有效性,规划整个翻译项目,评价翻译过程和阶段性成果,计划其他能力以弥补不足,发现问题并予以解决,是完成翻译任务和保证翻译整体质量的关键因素。译者心理生理主体因素是其他子能力的影响因素,因为情绪、性格和兴趣等非智力因素也是影响翻译的重要因素(谢柯 张晓2017:99)。在译者处于良好的生理、心理状态,具有较高文化素养的情况下,翻译策略能力可以最大限度地发挥出来,进而完成翻译任务和保证翻译整体质量。反之,翻译质量将受到负面影响。然而,由于译者心理生理主体因素在测试中无法直接测量,所以该能力要素在考试构念中不予考虑。

3.3 笔译能力的核心要素

应试者根据翻译的目的和任务语境要求,考虑源语文本的体裁与篇章语言学特征,在词汇语法、语义、语用、社会语言与文化层面,选择适当的翻译方法、技巧和策略,解决翻译问题,完成语言与文化信息的转换,在最大程度上保证语义、风格、语用和功能上的动态对等。

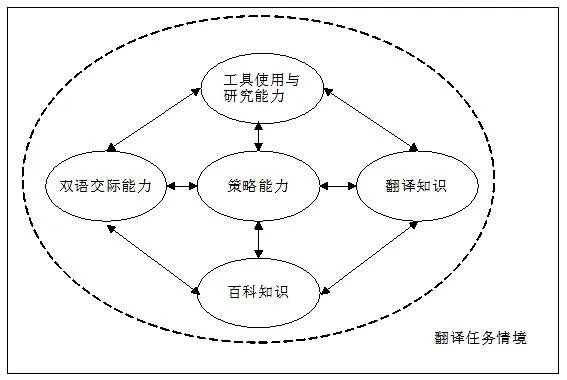

全国翻译专业八级考试笔译能力的核心要素指通过考试可以评测的能力,包括双语交际能力、翻译知识、百科知识、工具使用与研究能力(专指文本编辑能力)、策略能力5个子维度能力,参见图2。同时,应试者应充分理解翻译任务情境的各项参数。

图2 全国翻译专业八级考试笔译能力的核心要素

3.31 双语交际能力

双语交际能力指应试者能够准确识别英汉语言在词汇语法知识、体裁知识、文本知识、语用知识方面的异同,运用跨文化能力,实现汉语和英语的文本转换。应试者的双语交际能力主要包括对原文的充分理解、双语的文本转换,以及对译文的表达3阶段。

应试者通过调用翻译策略能力,将已经理解的源语文本信息与目的语文本信息相关联,基于等值关系将源语文本转换成目的语文本。文本知识是应试者实现源语文本与目标语文本转换的核心。应试者能够明确源语文本和目标语文本的语言结构、叙述结构和文本功能,准确识别记叙性文本、说明性文本、论述性文本、知识性文本、社交性文本、图表性文本等文本类型的特征,运用衔接与连贯的手段,结合修辞模式和对比修辞知识,实现翻译任务在语言层面上的转换。

3.32 翻译知识

翻译知识主要是应试者应掌握的与翻译概念和翻译行业相关的陈述性知识。翻译知识涵盖翻译的性质、目的、规范、问题,翻译理论、框架、模型,翻译规范和任务要求以及相应的翻译过程、方法、程序、技能及策略运用,翻译评价标准、方法和过程,翻译质量保障的方法、过程和程序以及译者行业规范和职业操守。

3.33 百科知识

百科知识考查应试者具备的常识性和专业学科外在的陈述性知识,由社会文化知识、专业知识和跨文化知识构成,是应试者知识结构的重要组成部分。应试者能够运用掌握的社会文化知识识别文本所涉及的不同地区或国家社会群体的信仰和价值观,准确把握源语和目标语文本产生的社会文化语境。专业知识指译者应该具备某一学科或某一领域的知识,专业知识是应试者进行翻译实践的知识基础。跨文化知识指译者应该掌握的源语和目标语文化的知识和常识,这将有利于应试者理解跨文化语境中源语的行为取向,从而实现目标语文本的行为转换。

3.34 策略能力

策略能力指应试者根据翻译任务而采取的整体计划或方法。具体而言,翻译策略关涉4个维度的基本任务:一是明确翻译目的,此任务体现翻译策略的总体性和全局性;二是确定所译文本,此任务体现翻译策略的文本性和情境性;三是辨识翻译问题,此任务体现翻译策略的变化性和敏锐性;四是制定具体执行方式和技巧,此任务体现翻译策略的细节性和操作性。上述4个基本任务相辅相成、相互作用,贯穿翻译活动的全过程。

3.35 工具使用与研究能力

工具使用与研究能力要求应试者能够应对和解决由于知识、信息、术语或语言能力的欠缺所带来的翻译问题,是保障翻译质量的外在条件。因为“翻译专业八级考试笔译能力测试”采用机考形式,对文本编辑能力提出一定的要求。应试者应该具备对译稿进行排版、校对以及审核的能力,能够生成美观、便于阅读的目标语文本。

3.36 翻译任务情境

翻译任务情境指一个特定翻译任务所处的具体情境。该情境具有社会文化、社会认知、社会修辞和社会心理等维度。翻译任务参数包括特定翻译任务的目的和要求、文本类型与体裁、主题与专业、源文意图与读者期待和工作条件等。应试者充分理解翻译任务的各项参数,才能够有效完成翻译任务。翻译任务情境激发应试者运用策略能力,并调动众多翻译资源,保证翻译任务的完成。

3.4 笔译能力构成与测试题型

能力构念的界定是题型设计的基本参照。翻译专业八级考试笔译能力测试的题型包括翻译知识、概要写作和篇章翻译3部分。

3.41 翻译知识

翻译知识部分试题主要考查应试者的翻译知识。该部分试题包括多项选择和匹配两种类型。考查学生对翻译、翻译教学和翻译职业相关的陈述性知识的掌握程度,试题考核的内容涵盖翻译定义、翻译理论、翻译规范、翻译问题、翻译过程、翻译方法、翻译技巧、翻译策略、翻译评价、翻译批评、翻译质量保障、翻译技术、翻译工具、翻译本地化、语言服务产业、译者行业规范与职业操守等。

3.42 概要写作

余国兴(2017)指出概要写作有利于培养和考查学生使用目标语的能力。目前,该题型被广泛应用到写作能力和阅读能力的测试中。“全国翻译专业八级考试笔译能力测试”采用汉英概要写作题型,开创概要写作对笔译能力测量的先河。该题型输入语篇为1,200-1,500字的汉语篇章,要求应试者输出英语概要长度为250-280词。输入语篇主题包括政治、经济、文化、社会、历史、科技等领域,文本类型为论述性材料、说明性材料、记叙性材料等,体裁包括评论、演讲稿、新闻报道、期刊文章等。汉英概要写作试题旨在考查应试者有效运用语境、体裁、语篇和相关背景知识,结合作者意图和文本功能,在充分理解源文的基础上,对源文信息进行分析、综合与评价,并用目标语进行概括的高端语际信息处理能力。

3.43 篇章翻译

篇章翻译题型在翻译测试中使用的频率较高,是一种综合考查应试者笔译能力的题型。该题型包括汉英篇章翻译和英汉篇章翻译两个部分。该部分翻译任务,输入语篇分别为250字左右的汉语篇章和350词左右的英语篇章。考试材料的主题包括政治、经济、文化、社会、科技、历史、地理、文学等领域,文本类型为记叙性材料、说明性材料、论述性材料、指示性材料、社交性材料等,体裁包括学术著作、期刊文章、报告、评论、演讲稿、新闻报道、建议书、说明书、合同、散文、小说等。该题型主要考查应试者的双语交际能力和翻译策略,根据翻译任务的情境要求,按照目标语规范对文本进行跨文化转换的能力。

4 笔译测试效度验证框架

测试效度验证既是对考试质量的验证,也是对考试质量的阐释。提供令人满意的效度证据是任何严肃测试必不可少的条件。基于证据的社会认知效验框架(Weir 2005)进一步拓展效度整体观(Messick 1989)和基于论证的效验方法的内涵和外延,Weir认为效度既具有多层面的整体概念,也就是具有统一性,同时也应该关注效度不同方面的差异性(Weir 2005:12-13)。效度验证的方法越全面,将获得越多的证据,从而有利于证明考试的效度。基于Weir的社会认知效度框架下,语境效度、理论效度、评分效度、效标关联效度以及后效效度,这些效度验证的方法彼此协作,互相支撑,从而保证测试的有效性。该框架按照时间顺序,即测试形成前、实施阶段以及测试结束之后,其目的在于为整个效度验证过程制定阶段性完成任务和明确每一个阶段的目标。语境效度和理论效度称为测前效度证据(priori validity evi⁃dence),而评分效度、效标关联效度和后效效度统称为测后效度证据(posteriori validity evidence)。其中,语境效度扩展传统意义上内容效度的范围,究其本质,是将社会维度充分纳入到效度考量的范畴。

参考APA(AERA et al.2014)提出的效度证据来源和Weir(2005)的社会认知效验框架,“全国翻译专业八级考试笔译能力测试”效验研究从社会认知角度入手,构建效度验证框架,通过收集证据,从多个角度证明“全国翻译专业八级考试笔译能力测试”具有较高的效度,确保测试“笔译能力”。该框架按照时间顺序,从测试设计阶段、操作阶段和实施阶段,以语境效度为核心来考量效度问题。

“全国翻译专业八级考试笔译能力测试”效度验证框架从以下5个方面收集证据,从而验证该测试的效度。

第一,理论效度,即构念效度:考试是否能够检测构念相关能力?通过对测试分数的分析,能够有效推断考生是否具备“笔译能力”以及该能力的水平。通过定量分析和定性检验相结合的方法,从多元渠道收集证据验证该测试的构念效度。其中,定量分析的证据主要包括测试数据和概要写作的文本。通过分析测试分数,探索测试内部的一致性以及对测试构念进行探索性分析(严明2012:228)。概要写作文本分析,主要考察学生对跨语际语篇特征的把握。定性研究将对考生进行访谈,获取对答题过程的口述报告,进而分析考生考试的行为过程。旨在探索考生答题的认知过程与构念之间的一致性问题。

第二,语境效度考量从知识或技能领域中选样的测试样本与考试大纲规定的知识和能力之间的契合度。测试目的旨在确保情境与互动的真实性(Douglas 2000:216)。“全国翻译专业八级考试笔译能力测试”的语境效度旨在考查考试内容是否具有充分的代表性和样本性,即能否恰当地涵盖整体教学内容。语境效度的验证通常选择专家验证法,专家通过比较分析考试大纲与试卷内容之间的契合度,从而验证该测试的语境效度。

第三,效标关联效度主要是分析考试与外部效标之间的关联性。效标关联效度指效标分数和测试分数之间的相关系数。如果选择的效标具备有效性和可靠性,且与被验证的测试具有相关性,那么证明该测试则是有效的。效标关联效度旨在检验测试分数与外部效标之间的一致性,即测试结果能够代表或预测效标行为的有效性和准确性程度。

第四,评分效度主要考查主观题评分结果的可靠性。Weir(2005)将信度作为效度证据收集的来源,拓展“整体效度观”(Messick 1989)。 “全国翻译专业八级考试笔译能力测试”的评分效度主要考量概要写作和篇章翻译评分结果的可靠性。旨在通过分析评分误差产生的原因,采取针对性措施来提高其评分效度。

第五,后效效度,主要分析“全国翻译专业八级考试笔译能力测试”对本科翻译专业笔译教学和学习的反拨作用。通过问卷调查、访谈等方式,采集、并分析相关数据,旨在充分发挥该测试的正向反拨作用,合理降低其负向反拨作用,进而为改进本科翻译专业教学提出积极的建议。

5 结束语

“全国翻译专业八级考试笔译能力测试”的研发是对翻译本科专业教学评测体系的进一步丰富和完善,其推行将对提升翻译本科教学质量产生深远意义。因此,笔译研发团队将继续通过大规模试测、问卷调查、深度访谈等方式获取更多的证据,开展持续的效度验证,根据分析结果,合理调整《翻译专业八级考试笔译能力测试考试大纲》,使其日臻完善,从而为检验翻译本科专业人才培养质量提供更精准的测量工具。