巾帼不让须眉?

——生育行为影响主观幸福感的双重性别差异

鲁 强 徐 翔

一、引 言

幸福感问题的哲学起源可以追溯到杰里米·边沁(Jeremy Bentham)的快乐论①快乐论和实现论分别演化为主观和客观幸福研究范式,前者认为幸福是由享乐的或者主观的心理感觉构成,而后者认为幸福是在实现自我价值过程中不断努力获得的。就经济研究范式而言,以快乐论为代表的主观幸福感研究占据主导地位,本文同样将幸福感定义为主观幸福感。和亚里士多德(Aristotle)的实现论(Ryan和Deci,2001)。一般来说,大量关于幸福感的研究文献始于“Easterlin悖论”,即国民收入的提高并不一定能够提升居民幸福感(Easterlin,1974,1995;Easterlin等,2012)。

幸福感研究主要包括幸福感的界定与度量、“幸福-收入悖论”是否存在以及影响幸福感的宏观和微观因素等方面(Oshio和 Kobayashi,2009;李江一等,2015;鲁强,2017,2018)。

起初,虽然生育行为和幸福问题研究并未融合,但就两者引入经济学分析框架的时间是一致的,即Easterlin(1974)的“幸福-收入悖论”和Leibenstein(1974)的生育效用理论。Leibenstein(1974)的生育效用理论认为,子女可以为父母提供劳动、收入以及养老保障等方面支持从而提高父母的效用。生育行为的幸福感研究主要包括生育行为、子女数量、子女性别、子女次序等方面的福利效应或对父母主观幸福感的影响。

虽然人口理论和生育效用理论认为生育行为可以提升幸福感,但是从理论和实证方面来看生育行为与幸福感的研究结论不尽相同,即存在生育效应之争。一方面,Hansen(2012)、Vanassche等(2013)认为生育行为和养育子女可以提高人们的幸福感,还有学者从婚姻(Stutzer和 Frey,2010)、生活满意度(Angeles,2010)和社会关系结构(Haller和 Hadler,2006)等视角证实生育福利效应显著存在。虽然从宏观层面来看,发达国家和部分发展中国家的生育率不断下降,但是一般认为人们只是延后了生育行为而并非不偏好生育子女(Margolis和 Myrskylä,2011),同时生育行为也是效用最大化的决策结果(Chancey和Dumais,2009)。另一方面,也有文献指出在发达国家和地区生育行为对幸福感的影响是负的(Myrskylä和 Margolis,2012)。此外,第三种观点认为,生育行为和养育子女对幸福感的重要程度不如收入、资产等经济因素(Zimmermann和Easterlin,2006),即生育行为不是影响幸福感的主要因素(Pushkar,2013)。

关于子女性别影响父母主观幸福感的文献,一种观点认为儿子相比女儿对提升人们幸福感的作用更大。Dahl等(2008)、Mizell和 Steelman(2000)进一步研究发现子女性别结构中如果儿子数量大于女儿数量,父母幸福感提升的程度更高。第二种观点与第一种观点相反,由于女儿与家庭的关系更为亲密(Dykstra和 Fokkema,2011;Suitor和 Pillemer,2006),导致女儿对父母生活的帮助、联系和交流比儿子多,因此女儿相比儿子对提升人们幸福感的作用程度较大(Pushkar,2013)。第三种观点认为子女性别结构与人们幸福感不相关(Aassve等,2012),即男孩和女孩的相对数量不影响父母的主观幸福感。

国内关于生育行为的幸福感研究较少,Zhang和 Liu(2007)研究发现生育子女虽然能够提升老年父母的幸福感,但是其作用微乎其微。王钦池(2015)研究发现子女性别结构、次序结构与主观幸福感显著关联,生育的福利效应是边际递减的。然而,陈屹立(2016)运用 CGSS2010数据发现,孩子数量无法显著提高父母的主观幸福感,但是女孩对幸福感的提升作用大于男孩,且不同特征样本的效应不同。此外,大部分国内文献主要集中于研究子女数量与老年人生活质量和供养情况的关系,很少涉及对幸福感影响的研究。部分研究认为独生子女赡养父母的情况不如非独生子女(周德禄,2011),而另一部分研究认为父母生活质量与子女数量呈现负相关关系,即独生子女更愿意赡养父母(周律等,2012;魏晓,2011)。国内文献还从生育成本和生育意愿两个方面分析了生育率和生育行为,但同样未涉及幸福感问题(叶华和吴晓刚,2011)。

综上所述,已有文献对生育行为的幸福感研究进行了大量有益探索,但还存在如下不足。第一,国外关于生育效应的研究较多,国内主要关注生育行为对老年人养老或家庭婚姻的影响,生育行为影响幸福感的研究处于起步阶段。第二,无论国外还是国内文献都没有触及生育效应的双重性别差异,也就是说目前还没有文献系统研究不同性别子女影响父亲和母亲幸福感的差异。第三,研究“幸福-收入悖论”的幸福方程存在遗漏变量问题,系统分析生育效应的双重性别差异有助于从生育角度解释该悖论。

因此,本文主要研究以下问题:我国生育行为影响幸福感的效应是否存在?如果存在的话,生育效应又是否存在双重性别差异?也就是说,生育儿子和女儿提升父亲和母亲幸福感的作用方式是否不同?在作用程度方面,生育女儿又是否至少和生育儿子一样能够提升父母的幸福感?

二、研究设计

(一)数据来源与处理方法

本文数据来源于中国综合社会调查(CGSS2013)数据,样本覆盖全国100个县(区)以及480个村/居委会,样本总量为11438个。本文进一步删除不知道、拒绝回答、不适用或奇异值等样本,得到9045个有效样本,其中其中男性样本量为4936个,女性样本量为4109个。未生育样本为1027个,其余为已生育样本。

(二)主观幸福感的定义和度量

经济学沿袭了心理学对于幸福的部分定义①经济学沿袭了心理学对于幸福的部分定义是指经济学沿袭了心理层面的主观幸福感,与心理学研究不同的是,经济学意义上的主观幸福感是生活满意度、快乐、幸福等概念的统一,而心理学对其是加以区分的。:心理层面的主观幸福感。主观幸福感是指居民对于日常生活情感态度和总体感知的一般性心里评价(Diener,1984),其中情感态度包括积极和消极两方面,总体感知定义为生活满意度。由于本文选用 CGSS2013数据,根据其问卷设计和幸福感测度问题将被调查者对生活的总体感知或感受作为幸福感的衡量标准,对“非常不幸福——非常幸福”的5个量级分别赋值1~5。

表1 主观幸福感的分布情况

受限于数据来源和幸福感测度方法,本文所使用的幸福感测度方法具有一定的主观性。但是,目前该测度方法具有心理测量学的充分性(Veenhoven,1996,1999),也是研究幸福感问题通用的方法(李平和朱国军,2014)。根据主观幸福感的分布情况(见表1),比较幸福和非常幸福的样本占总样本的72.46%,其余样本占总样本的27.54%。

(三)计量模型设定

本文主要关心的是生育不同性别的子女如何影响父母的幸福感,计量模型如下:

happiness为父母主观幸福感,i为样本个体,X为控制变量,ui为误差项。模型(1)和模型(2)均控制了地区效应,location为地区控制变量,选取被访者所在村或居委会。child、child_boy和 child_girl为核心解释变量,分别为孩子数量、男孩数量和女孩数量。由于主观幸福感(happiness)是赋值为1~5的有序离散变量,故本文选用Ologit和Oprobit模型进行实证分析①由于有序logit和probit模型为成熟的计量分析方法,因此本文省略了对于方法的介绍。。

(四)变量选择与赋值

核心解释变量的选择和赋值方式为:孩子数量(child)变量为被调查者拥有男孩和女孩数量的总和,其中包括的男孩数量(child_boy)和女孩数量(child_girl)为性别变量。此外,child_0为描述是否生育子女的二分变量,child_0=1表示未生育子女,child_0=0表示生育子女。

相应控制变量的选择和赋值方式为:性别变量(gender)取值为 0表示女性,取值为1表示男性。民族变量(nation)定义汉族=1,其他=0。政治面貌(party)定义为群众、共青团员、民主党派=0,共产党员=1。婚姻状况(marr)定义为同居、初婚有配偶、再婚有配偶=1,未婚、分居未离婚、离婚、丧偶=0。受教育程度(edu)定义小学以下=0,小学=1,初中=2,普高、职高、中专、技校=3,大学=4,大学及以上=5。收入(income)为个人总收入的对数值。户口类型(hukou)定义为没有户口=0,农业户口=1,非农户口、居民户口等=2。房屋产权(house)定义为父母居住在子女所有产权的房子=1,其他=0。社会网络(social)定义为社交或串门的频繁程度,频繁程度由低到高赋值1~5。社会阶层(class)为被调查者认为目前所处的阶层等级,从低到高赋值1~10。健康状况(health)对“很不健康——很健康”分别赋值1~5。fam_edu和fam_party为影响父母幸福感的家庭教育和政治环境变量,分别用父亲的教育和政治面貌表示。

(五)描述性统计分析

子女性别、父母性别与主观幸福感的描述性统计见表2。当生育男孩数量在 0~4个之间时,女性的幸福感水平高于男性,但是当生育男孩数量为5个及以上时,女性的幸福感程度明显低于男性。当生育女孩数量在0~1个之间时,女性的幸福感水平高于男性,但是当生育女孩数量为2个及以上时,女性的幸福感程度至多和男性的幸福感程度一样(5个女孩除外)。因此,女性主观幸福感与女儿数量的关系没有与儿子数量的关系强,男性则相反。

表2 子女性别、父母性别与主观幸福感的描述性统计

续表2

三、实证结果及回归诊断

(一)全样本估计

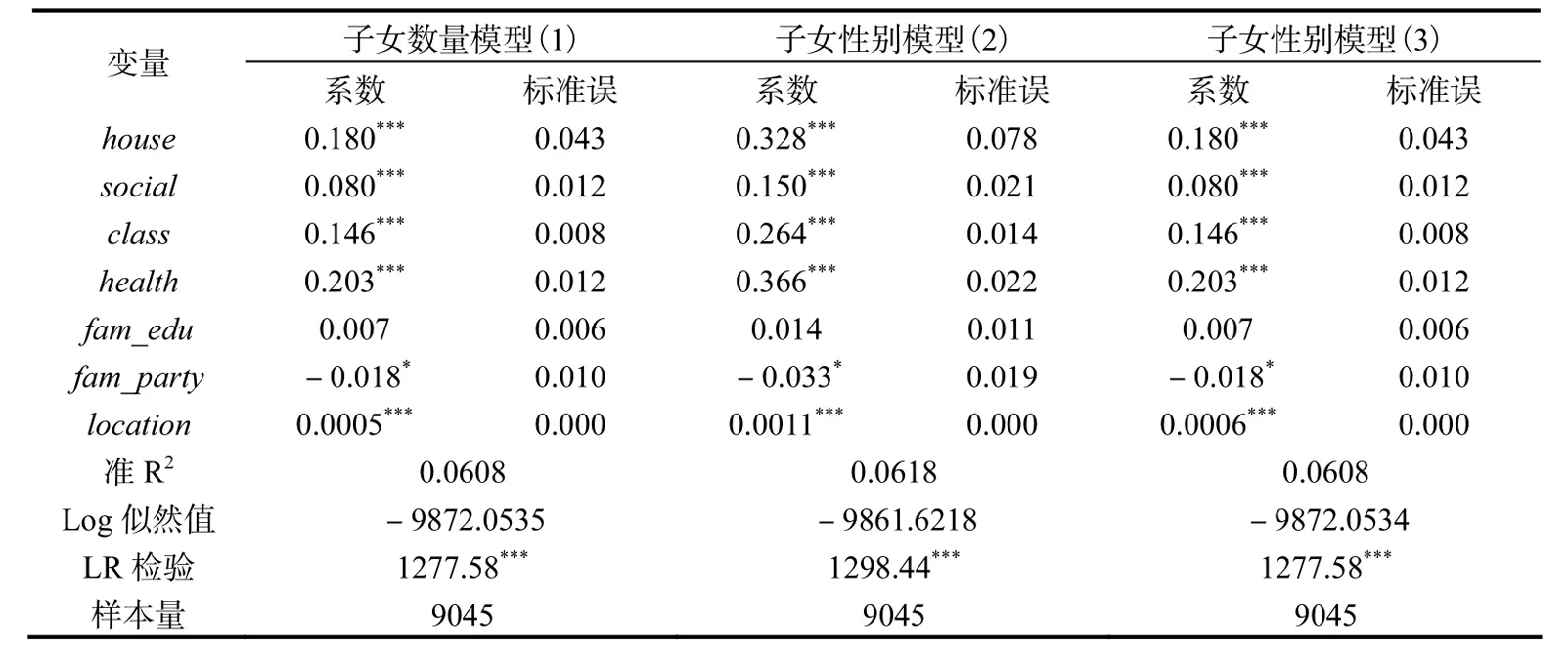

根据式(1)和式(2),全样本估计结果见表3。模型(1)为子女数量模型,模型(2)和模型(3)为子女性别模型,分别运用Ologit和Oprobit方法回归。根据表3,模型的回归结果较好,均通过了LR检验,绝大部分变量的系数都在1%的显著性水平上显著。

表3 全样本估计结果

续表3

根据回归结果,本文关注的核心解释变量(child、child_boy、child_girl)全部在1%的显著性水平上显著,同时符号为正,表明样本总体证明生育效应是显著存在的。

本文所选的大部分控制变量都非常显著,而且系数符号大都与已有文献的结果类似。居民的主观幸福感随着年龄的增长而逐渐下降,但是有微弱的 U型趋势。女性的主观幸福感高于男性,少数民族的主观幸福感与汉族相比较高,同时婚姻能够显著提高主观幸福感水平。这里需要注意的是,教育变量在三个模型中均未显著而且符号为负,表明居民幸福感可能随着教育水平的提高而下降,这不仅与中国家庭金融调查与研究中心(CHFS)发布的《国民幸福报告2014》是一致的,而且与家庭教育背景(fam_edu)的估计结果也是一致的。就总体样本回归的结果来看,绝对收入能够提高主观幸福感似乎表明不存在“幸福-收入悖论”。最后,地区变量(location)虽然在1%的显著性水平上显著,但是模型(1)~模型(3)无论从回归系数还是从平均比边际效应来看数值都非常小,同时根据后文模型的结果显示是否加入 location变量对模型回归结果的影响极小,这表明生育效应在村或居委会层面不存在地区差异。本文仅一步估计模型(3)各幸福程度的平均边际效应。

表4 子女性别模型(3)的平均边际效应

根据表4 child_boy和child_girl的平均边际效应,不仅可以得出生育女儿和生育儿子都能够提高父母主观幸福感的结论,而且可以发现总体样本下女儿和儿子的生育效应大小相当。换句话说,每多生育一个女儿(一个child_girl赋值单位)父母感到比较幸福的可能性提高 0.7%,感到非常幸福的可能性提高1.09%;每多生育一个儿子(一个 child_boy赋值单位)父母感到比较幸福的可能性提高 0.71%,感到非常幸福的可能性提高1.09%。

(二)分样本估计

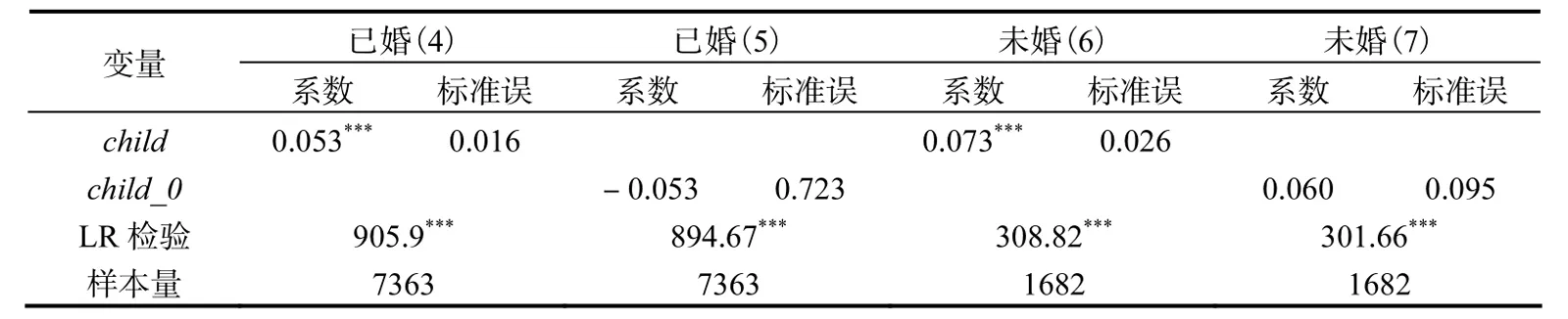

需要注意的是,由于模型(1)~模型(3)仅仅考虑了生育数量效应,并未区分生育孩子或未生育孩子对人们主观幸福感的影响。同时,已有实证研究结果表明婚姻对人们主观幸福感有重要影响(池丽萍,2016),已婚人群幸福感显著高于未婚人群。因此,本文进一步检验生育孩子或未生育孩子对已婚或未婚群体主观幸福感的影响。模型(4)~模型(7)分别分析生育孩子对已婚群体、未生育孩子对已婚群体、生育孩子对未婚群体以及未生育孩子对未婚群体的影响。

表5 分婚姻状况样本估计

表6 基于父母性别的分户口类型样本估计

根据表5,在已婚群体中,child变量系数为 0.053且在1%显著性水平上显著,与子女性别模型(3)结果类似,表明生育子女能够显著提高已婚父母的主观幸福感,而child_0变量系数为-0.053且不显著,未生育子女有可能降低夫妻的主观幸福感,表明在已婚群体中生育行为能够提高主观幸福感。在未婚群体中,child变量系数为 0.073且在1%显著性水平上显著,而 child_0变量系数虽然为正但不显著,同样能够得到与已婚群体相同的结论。因此,生育行为对提高人们主观幸福感有显著作用,即生育效应在我国显著存在。在回答本文提出的第一个问题之后,那么生育效应是否存在双重性别差异?也就是说生育儿子和女儿提升父亲和母亲幸福感的作用方式是否不同?在作用程度方面,生育女儿又是否至少和儿子一样能够提升父母的幸福感?为此,本文基于父母性别分户口类型、父母年龄和父母收入三个方面进一步分析生育效应的双重性别差异。

表7 基于父母性别的分年龄样本估计

模型(8)中,子女数量、儿子数量和女儿数量的边际效应都不显著,表明无论是生育儿子还是女儿都无助于提高农村户籍父亲的主观幸福感。模型(9)中,子女数量和女儿数量的边际效应显著而儿子数量不显著,说明生育女儿有助于提高农村户籍女性的主观幸福感。同时每增加一个女儿农村女性感到非常幸福和比较幸福的可能性提高1.3%和 0.9%,均大于子女数量的边际效应,表明生育女儿是生育行为提高农村母亲主观幸福感的主要原因。模型(10)中,child_girl和 child对比较幸福和非常幸福的边际效应显著为正,表明生育女儿有助于提高城市户籍父亲的主观幸福感。模型(11)中,child_boy对比较幸福和非常幸福的边际效应显著为正,表明生育儿子有助于提高城市户籍母亲的主观幸福感。

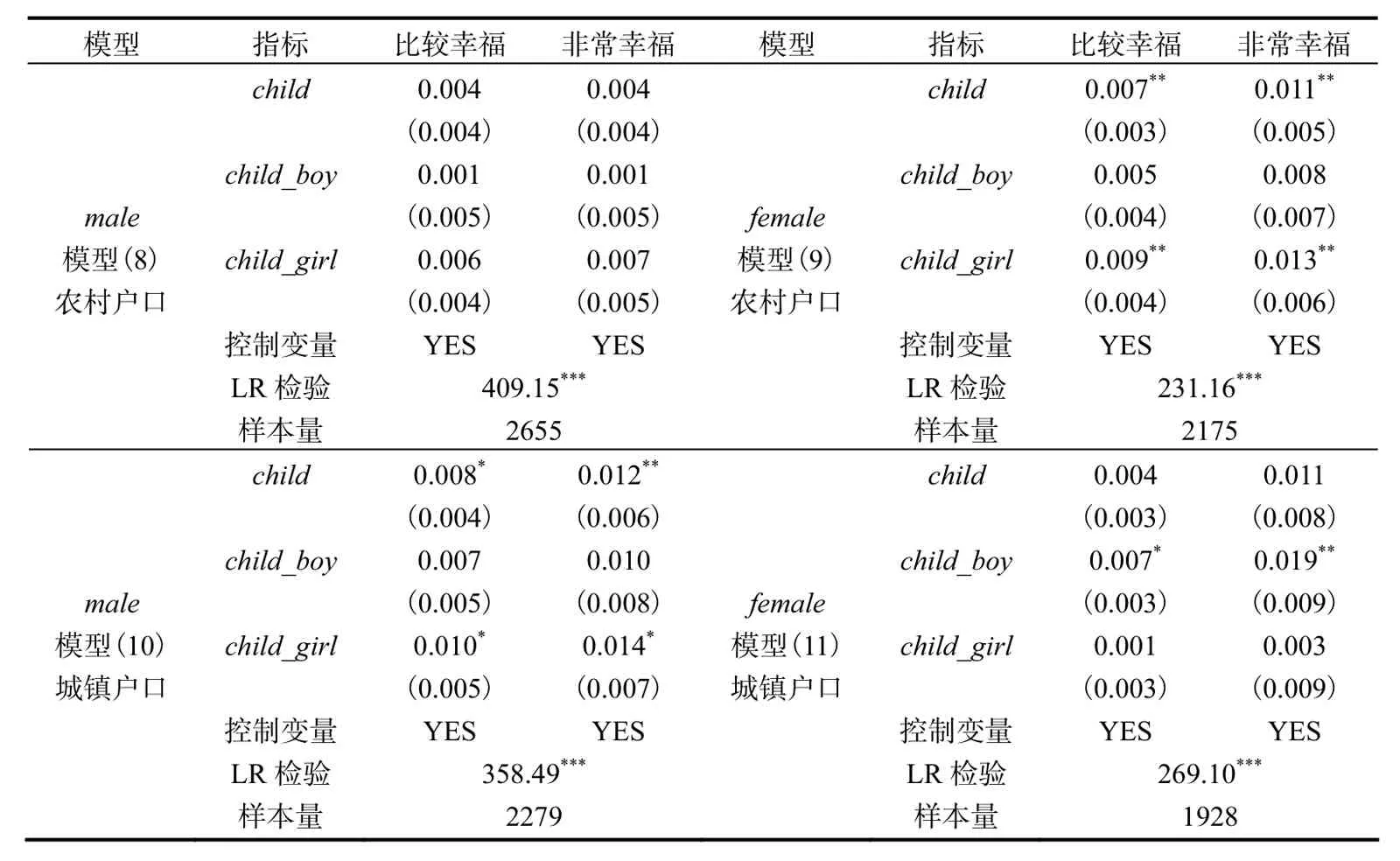

需要说明的是,表7关于父母年龄的划分存在如下考虑:(1)世界卫生组织将老年人定义为男性60周岁以上、女性55周岁以上的人群。(2)在本文有效样本中,60周岁以上样本占到样本总量的65.37%,55周岁以上样本占到样本总量的57.22%。(3)为了保证有序选择模型各个分样本的样本量充足,本文选用50周岁作为划分界限,即21~50周岁为中青年父母,50~101岁为中老年父母。

模型(12)中,子女数量、儿子数量和女儿数量的边际效应与模型(8)一样不显著,不同的是模型(12)表明生育儿子或女儿还有可能降低中青年父亲的主观幸福感,只是生育女儿与儿子相比福利损失较小且不显著。模型(13)中,child_girl和 child对比较幸福和非常幸福的边际效应显著为负,表明每多生育1个女儿使中青年母亲感到比较幸福和非常幸福比例降低1.1%和1.9%。虽然child_boy的边际效应同样为负,但是生育女儿的边际效应的绝对值显著大于子女数量,表明生育女儿是生育行为影响中青年母亲主观幸福感降低的主要原因。模型(14)中,子女数量、儿子数量和女儿数量对比较幸福和非常幸福的边际效应显著为正,表明生育儿子或女儿都能够提高中老年父亲的主观幸福感。进一步可以发现女儿的生育效应为1.5%和1.9%大于儿子的1.1%和1.4%,表明生育女儿与儿子相比更有助于提高中老年父亲的主观幸福感。模型(15)与模型(14)类似,生育儿子或女儿都能够提高中老年母亲的主观幸福感,但是生育儿子与女儿相比更有助于提高中老年母亲的幸福感。

本文根据总体样本情况将年收入低于10000元的样本归为低收入样本,占总样本35.83%;将年收入高于10000元且低于29600元的样本归为中收入样本,占总样本33.33%;将年收入高于29600元的样本归为高收入样本,占总样本30.84%。

模型(16)和模型(19)类似,子女数量、儿子数量和女儿数量的边际效应与模型(8)、模型(12)一样不显著,表明无论是生育儿子还是生育女儿都无助于提高低收入父亲和中收入母亲的幸福感。模型(17)和模型(18)类似,子女数量、儿子数量和女儿数量对低收入母亲和中收入父亲的幸福感的边际效应都显著为正,而且女儿和儿子对低收入母亲的生育效应分别为1.3%和1.4%,仅相差0.1%,女儿和儿子对中收入父亲的生育效应分别为1.2%、1.5%和1.7%、2.2%,表明生育女儿或儿子都能够提高低收入母亲和中收入父亲的主观幸福感,但是生育儿子对中收入父亲的幸福感提升作用更高。模型(20)与模型(21)的结果正好相反,每增加一个女儿高收入父亲感到非常幸福和比较幸福的可能性分别提高2.5%和1.2%,每增加一个儿子高收入母亲感到非常幸福和比较幸福的可能性分别提高2.6%和0.8%。

表8 基于父母性别的分收入样本估计

续表8

(三)回归诊断

本文虽然通过使用尽可能全面的控制变量、不同类别的分样本力求估计结果的稳定和可靠,但仍然不能完全避免自我选择效应:是生育行为提高了人们的主观幸福感?还是主观幸福感较高的父母选择生育更多的孩子?因此,回归诊断部分需要对此问题进行检验。本文分别运用Ologit和Oprobit模型对child_boy和child_girl构建4个检验模型,男孩数量和女孩数量作为因变量,幸福感(happiness)作为解释变量,检验结果见表9。

根据表9,生育儿子对主观幸福感的影响不存在自我选择效应。主观幸福感在模型(2)和模型(4)中系数为正且在10%的显著性水平显著,表明父母幸福感水平较高倾向于生育更多的女儿,即生儿育女存在一定的自我选择效应。但是,女儿数量与性别、民族、婚姻状况等变量相比更不显著①限于篇幅,表9未报告性别、民族等变量结果,下文未报告幸福感每提高一个赋值单位对父母生育不同数量的女儿全部的边际效应。,幸福感对生育女儿行为的影响不算很大。

表9 自我选择效应检验

虽然自我选择效应检验结果表明生育和主观幸福感两者的内生性问题并不严重,但是模型中所存在的双向因果关系不可避免会对本文实证结果有一定影响。因此,本文进一步运用 IV-Oprobit模型对生育效应的双重性别差异进行再检验。文章选取传统家庭文化观念作为工具变量,定义为 child_iv,问卷中的问题为“您是否同意男人以事业为重,女人以家庭为重?”,分别对“完全同意——完全不同意”赋值1~5。无论男性还是女性如果有传统家庭文化观念的话,那么其必然有偏好大家庭①即使在此过程中往往伴随“父亲的惠利”和“母亲的代价”,但是传统家庭文化观念会使父母在“经济安全感”和“消费性主观效用”两方面获得幸福感(穆峥和谢宇,2014)。和后代的文化惯性(穆峥和谢宇,2014),生育行为选择上会生育更多的子女,即生育和传统家庭文化观念有较强的相关性。此外显而易见的是,主观幸福感与传统家庭文化观念之间并没有较强的关联,因此符合工具变量外生性的条件。由于工具变量设计的困难性,本文仅找到1个比较合适的工具变量。参照方颖和赵扬(2011)的经验做法,进一步构建四个简单回归模型对工具变量的外生性和相关性进行检验(表10)。根据结果,child_iv对 happiness不显著,而对 child、child_boy、child_girl显著,相关系数检验同样支持该结果,工具变量的设定是合理的。

表10 工具变量外生性和相关性检验

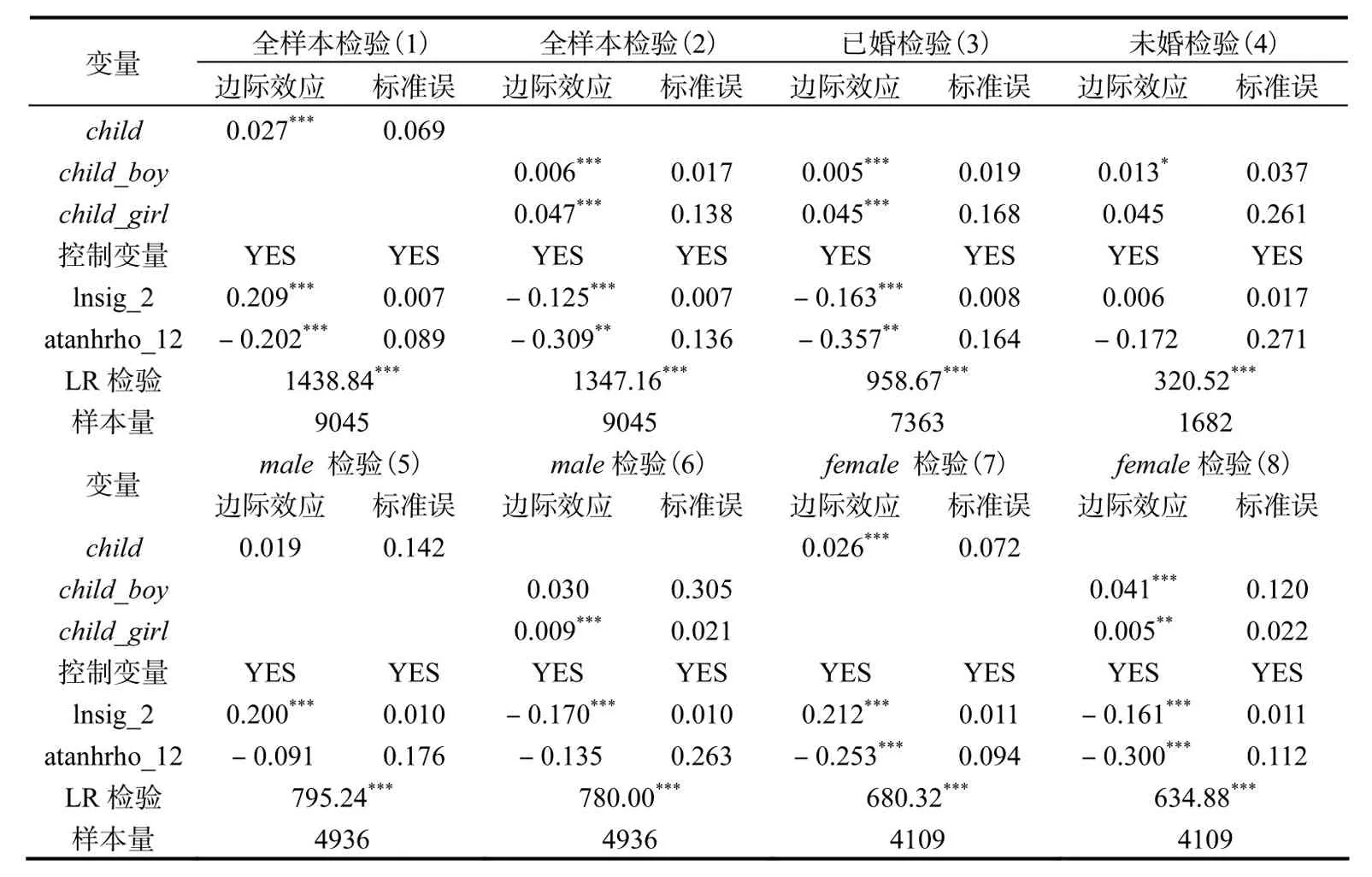

表11为运用IV-Oprobit模型对生育效应双重性别差异进行再检验的结果。模型均通过了 LR检验,根据 lnsig_2值,除了“未婚检验(4)”以外所有模型的二阶段估计都显著。而且模型(1)、(2)、(3)、(7)、(8)均通过了 atanhrho_12检验,表明在以上模型中使用CMP方法估计优于用Oprobit方法估计,工具变量在有序选择模型中的使用是有效的。

表11 生育效应双重性别差异的再检验

第一,根据全样本检验(1)和检验(2)的结果,再次证明了生育效应在我国显著存在的事实,且生育女儿与儿子相比更有助于提高父母比较幸福的程度。第二,前文仅发现生育效应在已婚和未婚两类群体中均存在,并未区分群体差异与性别差异。在已婚检验(3)和未婚检验(4)中,生育女儿对于提高已婚父母主观幸福感的作用更大,而生育儿子则相反,且已婚人群与未婚人群相比其主观幸福感更易受到生育行为的影响。第三,根据模型(5)~模型(8),同样证实生育效应存在双重性别差异,生育女儿更有助于提高父亲的幸福感,生育儿子更有助于提高母亲的幸福感,且母亲与父亲相比其主观幸福感更易受到生育行为的影响。因此,部分模型中 IV-Oprobit估计方法虽然比Oprobit估计更优,但两者的基本结论是一致的。

四、结论及讨论

(一)本文结论

本文从生育行为影响主观幸福感的双重性别差异视角出发,运用 CGSS2013数据实证分析了文初所提出的各种问题,相关结论汇总见表12。

表12 生育效应的双重性别差异

本文的主要结论为:第一,根据全样本和分样本的回归结果证明了生育效应在我国显著存在,即生育行为(无论男孩或女孩)在总体上都有助于提高父母的主观幸福感。第二,本文所选用的与主观幸福感相关的控制变量拟合效果较好,父母的年龄、性别、民族、婚姻状况、收入状况、住房状况、社会网络以及社会阶层与主观幸福感相关,而教育水平、家庭教育和政治背景无助于提高主观幸福水平,同时生育效应在村或居委会层面不存在地区差异。第三,生育效应在不同父母特征间存在双重性别差异见表12)。这主要表现在四个方面:其一,生育女儿更有助于提高父亲的主观幸福感(4个“+”号)。其二,生育儿子更有助于提高母亲的主观幸福感(4个“+”号)。其三,母亲与父亲相比,其主观幸福感水平更容易受到生育行为的影响(7个“+”号、1个“-”号),也就是说生育孩子(尤其是儿子)更容易提高母亲的主观幸福感。其四,已婚人群与未婚人群相比其主观幸福感更易受到生育行为的影响。第四,巾帼不让须眉,虽然生育效应存在双重性别差异,但从作用程度来看生育女儿至少和生育儿子一样能够提升父母的主观幸福感水平。这表现在两个方面:其一,在未考虑父母特征的样本中(全样本),生育女儿和生育儿子能够提升父母几乎相同的幸福程度(边际效应仅相差0.01%)。其二,在考虑父母特征的样本中(分样本),虽然生育不同性别子女对不同特征父母的主观幸福感作用不同(见表12),但是从全部分样本回归结果来看,将“-”与“+”号抵消后,生育女儿和生育儿子分别能够提高父母幸福感的模型为6个,父亲和母亲幸福感被提高的模型同样为6个,也就是说巾帼不让须眉是指在作用方式不同的前提下其作用程度几乎相同。

(二)相关问题讨论

由于实证结论较多,在此仅就本文主要关心的结论探讨以下两个问题。

1.生育行为影响主观幸福感为何存在双重性别差异?

生育行为影响主观幸福感的双重性别差异重点体现在双重方面,即生育儿子和女儿对父亲和母亲的作用方式不同。

第一,为什么生育女儿更有助于提高父亲的幸福感?以及为什么生育儿子更有助于提高母亲的幸福感?根据实证结果可以发现,女儿一般提升城市户籍、中老年、中高收入父亲的幸福感,而对于农村户籍、中青年和低收入父亲的幸福感无显著影响。儿子一般提升城市户籍、中老年、低收入和高收入母亲的幸福感,而对于农村户籍、中青年和中收入母亲的幸福感无显著影响。

本文认为生育期望和子女功能是主要诱因,虽然女性在家庭中的经济地位不断上升,但现阶段父亲收入一般为家庭最重要的经济来源。一方面生育期望不同导致相比儿子而言父亲对于女儿的经济要求不高,就子女经济功能来说父亲要求儿子对家庭提供更多的经济支持。也就是说,对儿子和女儿之间期望(经济、情感等)和实际行动之间的反差是主要原因。因此,城市户籍、中老年、中高收入父亲的幸福感容易受到女儿的正面影响,而城市户籍、中老年、低收入和高收入母亲的幸福感容易受到儿子的正面影响,这两方面是相对应的。进一步地,拥有这些特征的父亲在经济上足够维持家庭所需,因此其生育期望往往不在物质方面,更体现在子女的孝顺、看望方面,显然女儿能够做得更好。此外,养育过程中母亲与父亲的角色不同,母亲与父亲相比对儿子生活方面的付出要更多(生活照料、教育、陪伴等),母亲甚至还需要照顾儿子的子女(奶奶角色),而父亲在这方面的付出显然没有母亲多,因此儿子对于母亲幸福感的影响比对父亲幸福感的影响更大。

第二,为什么母亲与父亲相比其幸福感水平更容易受到生育行为的影响?本文认为其可能的解释包括三种:养育过程中母亲与父亲的角色不同;生育过程中母亲与父亲角色不同;母亲与父亲性格禀赋的差异。首先,养育过程中母亲与父亲的角色不同不再赘述,无论对于儿子还是女儿母亲与父亲相比都要付出更多(尤其是儿子),与子女感情联系更为密切,因此其幸福感水平更容易受到生育行为的影响。其次,生育过程中母亲与父亲角色不同是指母亲需要经历怀胎十月的分娩过程,伴随三个产程内至少十几个小时的分娩疼痛,导致母亲的情绪更容易受到子女影响。最后,母亲与父亲性格禀赋的差异是指女性与男性在生理、精神方面具有天生的差异,导致女性的情绪更容易受到其他方面的影响,而生育子女的行为显然更容易影响母亲。

2.巾帼不让须眉?

对于巾帼不让须眉问题的回答,本文得出了与已有文献类似但又不同的观点:从作用程度来看生育女儿至少和生育儿子一样能够提升父亲和母亲的幸福感水平。本文结论与已有文献相类似的是生育女儿和儿子的确对父母幸福感会产生影响,但不同的是总体上两者的作用程度相当。因此,需要从两个方面理解这个问题。

第一,我国自古以来重男轻女思想根深蒂固,但为何生育女儿能够与生育儿子的效应相当?可能的解释可以从五个方面来看。(1)子女天生禀赋的差异。从生育女儿和儿子的完整过程来看,在子女年幼时期,女孩往往比男孩更加乖巧懂事,而男孩则更倾向于调皮打架①男孩与女孩性格表现方面的差异有其生理方面的原因,表现在激素差异、血液中多巴胺的差异、左右大脑的记忆储存(海马)、额叶与连接方式(胼胝体)等方面的差异,是导致男儿比女孩调皮、好动、冲动等方面的生理禀赋因素。,父母养育儿子需要付出更多的精力。在子女成年时期,无论是经验还是文献方面都认为女儿比儿子更贴心,表现在女儿与父母有更多的沟通(Pushkar,2013)、对父母生活方面更加贴心(Lee等,2003)、回家看望父母次数更频繁以及与父母的关系更为亲密等。因此,子女天生性别禀赋会导致女儿对父母幸福感的提升作用比儿子大,弥补了在重男轻女思想下生育女儿的福利损失。(2)养育成本的差异。一方面,已有研究认为生育成本已成为我国居民生育行为的主要影响因素(郑真真,2009;姚从容,2010)。显而易见的是,我国一般家庭除了需要为儿子支出女儿同样支出的部分,包括教育、医疗、衣食住行等方面,更重要的是还需要为儿子的婚嫁支出相当不菲的费用,包括住房、彩礼、婚礼等方面。甚至,大部分父母在完成儿子的养育任务后还需要为儿子抚养孙子、孙女,进一步提高养育成本。另一方面,中国人养育子女一般认为“男孩穷养而女孩富养”②这里需要指出的是,“富养”和“穷养”不仅体现在财富物质方面,“富养”一般意义上的理解为精神、思想和文化方面的富足,“穷养”一般意义上的理解为多经历、多见识、少保护等方面。除了物质方面的“富养”和“穷养”,现实生活中父母也多为考虑文化和教育方式层面的“富养”和“穷养”。。“男孩穷养”的思想不仅认为养育男孩需要通过苦其心志以担当大任,父母更是为了儿子成人后所需要的花费而努力,生育女儿在这方面的体现不明显。(3)生育期望差异。即使父母没有重男轻女的思想,但不可否认的是父母对儿子和女儿的期望是存在差异的。尤其在独生子女较多的情况下,无论父母是否与儿子分居,而儿子都必须承担起养儿防老、传宗接代等方面的作用,而父母对女儿的要求并没有这么多。因此,父母对儿子的期望越高所带来无法完成期望的幸福损失就越大。(4)女性家庭地位的提升。根据《中国性别平等与妇女发展》白皮书,我国女性在教育、经济、决策、健康、法制保障等方面地位的提升无疑从各个方面保证了女性的家庭地位,导致女性抚养和看望父母的能力得到保证。此外,已有研究证明女儿更愿意照料父母而不是照料公婆(Gans和 Silverstein,2006),相反女婿对父母和岳父岳母的照料相差不大(Sarkisian和 Gerstel,2004)。因此,女性家庭地位的提升也是导致生育女儿的效应与生育儿子的效应相当的部分原因。(5)重男轻女思想的退化。重男轻女思想一度成为影响我国生育行为的主导思想,但是随着经济社会的发展、性别平等与妇女保障机制和法律的健全、性别平等思潮的活跃,重男轻女思想逐渐退出主流思潮的舞台。生育行为主要体现在越来越多的父母并未像以前一样重视生男孩,女性家庭地位的提升也导致即使生育女孩也逐渐可以接受。

第二,为何生育效应既存在双重性别差异又在总体上巾帼不让须眉?生育行为的双重性别差异是指生育儿子和女儿对父亲和母亲幸福感的作用方式不同,但巾帼不让须眉是指生育儿子和女儿对父亲和母亲幸福感的作用程度几乎相同,即生育女儿至少和生育儿子一样能够提升父亲和母亲的幸福感水平。因此,生育效应的双重性别差异与巾帼不让须眉两者并不冲突,反而是体现生育效应的两个方面。