中国产业结构转型特征事实的一个理论解释1

王高望 史博文 叶海云

0 引言

改革开放以来,中国总体经济一直保持持续快速增长,经济结构也在不断优化和升级。同时,由于各种因素的共同作用,中国经济也积累了很多结构性问题。2008年世界性金融和经济危机的爆发使得这些结构性问题变得越来越突出。为了应对中国经济当前面临的结构性问题,习近平总书记在2015年11月10日召开的中央财经领导小组第十一次会议上提出了供给侧结构性改革的思路。作为当前中国经济面临的主要问题之一,结构转型[注]根据Acemoglu(2009)的解释,结构变化是指产出和就业在经济各产业之间的变化过程,结构转型是指产业结构内部生产效率的改进。然而,大多数文献将产出与就业在产业间的动态变化以及产业内部生产效率的改进统称为结构转型,本文沿用大多数文献的定义。问题引起了越来越多的科研工作者和政策研究者的注意。

研究中国经济的产业结构转型问题,我们认为,首先要识别中国经济产业结构变化的主要特征事实,然后还要解释这些特征事实的成因。本文将集中于讨论这个问题。首先,我们给出1978—2015年中国经济产业结构转型的特征事实。我们发现中国经济(1978—2015)的产业结构转型与美国经济(1869—1970)的转型历史既有共同点,又有不同点。共同点是,随着经济的发展,农业部门(的产值和就业比例)大幅度萎缩,服务业部门(的产值和就业比例)大幅度扩张。不同点是,美国工业部门的就业比例大致是不变的,而中国工业部门的就业比例是不断增加的,而且增加的速度慢于服务业就业比例的增加速度;同时,中国工业部门产值份额有升有降,但变化幅度不大,在8个百分点以内。为了解释这些特征事实,在Kongsamut, Rebelo and Xie(以后简称为KRX,2001)模型的基础上,我们在消费者效用函数中引入了家庭生产工业品。家庭生产工业品的存在使得工业品的需求收入弹性是大于1而不是等于1,从而当经济在渐进广义平衡增长路径(Asymptotic Generalized Balanced Growth Path,简称A-GBGP)上时,工业部门的就业比重也是不断增加的。同时,中国的要素市场与KRX(2001)模型要解释的美国要素市场不同,中国的要素市场存在明显的以户籍制为代表的要素市场扭曲。通过引入要素市场扭曲,我们可以使模型结构更加符合中国经济的现实条件。模型的研究结论告诉我们,由于农业品的需求收入弹性小于1而工业品和服务业品的需求收入弹性都大于1,当技术进步同时推动三部门经济增长时,农业在国民经济中的产值和就业比重不断减少,而工业和服务业的产值和就业比重都不断增加。当相对于各自的技术系数,家庭生产服务品比家庭生产工业品的数量更大时,服务业部门会比工业部门扩张得更快。而且,要素市场扭曲的存在会延缓产业结构转型的速度。最后,我们用一个数值例子来模拟中国经济产业结构转型的动态路径。通过适当选取模型参数,我们给出的数值模拟结果与中国经济的实际数据非常接近。因而,本文为中国改革开放以来产业结构转型的主要特征事实提供了一个理论解释。

作为一种重要的经济现象,产业结构转型问题既是发达国家在过去工业化过程中所经历过的历史问题,又是许多发展中国家所面临的现实问题。国内外很多著名学者都在研究不同国家结构转型的特征事实及其成因,因此产生了大量文献资料。一些实证文献(Clark, 1940; Kuznets, 1956, 1957, 1973; Chenery, 1960; Bell, 1973; Bils and Klenow, 1998; Kongsamut et al., 2001; Acemoglu, 2009)给出了发达国家结构转型两个著名事实,即 “库兹涅茨事实” 和“后工业化事实”。它们合起来是指:随着经济的发展,农业部门在经济中的比例逐渐下降,工业部门在经济中的比例先上升后下降,而服务业的比重会逐渐上升。为了解释这些特征事实,现有的理论研究工作主要关注两方面原因:与偏好相关的原因(需求因素)和与技术相关的原因(供给因素)。需求因素认为,恩格尔法则导致了经济结构变化。由于农产品的需求收入弹性较小,而服务业产品的需求弹性较大,因此,随着家庭收入的增加,用于农产品的支出比例会不断下降,用于服务业产品的支出会不断上升(Matsuyama, 1992; Kongsamut et al., 2001; Foellmi and Zweimuller, 2008; 陈晓光和龚六堂,2005)。供给因素认为,不同产业的增长差异取决于不同产业技术进步率的差异或者与资本深化相对应的要素收入比例差异(Baumol,1967;Ngai and Pissarides,2007;Acemoglu and Guerrieri,2008;陈体标,2007,2008;徐朝阳,2010等)。除了从需求和供给两个角度分析结构变化以外,还有一些文献讨论政府产业政策与结构变化之间的关系。有些研究肯定产业政策对经济结构转型的积极作用,比如林毅夫(2010)。还有研究表明不适当的产业政策会阻碍经济结构转型,比如王勋和Johansson(2013)。也有不少学者研究了中国经济的产业结构转型问题。通过内生化生存消费和家庭生产服务水平,李尚骜和龚六堂(2012)解释和模拟了中国1978—2008年的产业结构变化,他们认为,偏好结构的变化和相应的生产结构变化导致了中国经济的产业结构变迁,此文讨论的时间段和研究角度与本文有所不同。在一个三部门结构货币模型中,吕捷和王高望(2015)表明,央行采用的宽松货币政策导致了农业劳动力不断向加工服务业转移,推动了加工服务部门的扩张和基础农业部门的收缩,但此文的主要目的是为了解释中国CPI与PPI的阶段性背离,并没有深入仔细地研究中国经济的产业结构转型问题。通过在两部门(农业和非农业)模型中引入多种(税收)摩擦,Cheremukhin et al.(2015)研究和识别了1953年以来中国的经济增长和结构转型的成因。但是,他们的模型是两部门模型,没有展开研究工业和服务业的变化;而且,他们用同一个模型解释改革开放前和改革开放后的中国经济似乎欠妥。潘珊等(2016)[注]潘珊等(2016)的三部门模型研究了中国经济的“双重”结构转型过程,即从农业部门转向非农业部门和从国有部门转向非国有部门的同时转型。解释了近30年来中国经济由农业部门向非农业部门的结构转型过程,认为劳动力在各个部门之间流动的根源是部门之间的替代弹性和部门之间的异质性(部门之间的异质性体现在要素收入份额和技术进步率的差异)。但是她们把非农业部门细分成国有部门和非国有部门,而不是工业和服务业部门,与本文研究的侧重点有所不同。宋凌云等(2013)从实证角度研究了中国地方官员升迁与产业结构变化之间的关系,他们的研究发现,省级官员在短期内能引领辖区产业结构变动,而且其引领作用随着任期增加而下降,他们没有从宏观上研究中国经济的产业结构转型问题。还有文章研究了中国结构转型与经济增长的关系,比如,Young(2003)指出中国的TFP增速较低,劳动力从农业部门向非农业部门的不断转移才是中国经济增长的主要因素[注]陈晓光和龚六堂(2005),用经济结构的变化来解释世界经济增长所表现出来的人均产出增长率与人均产出水平之间非线性的“驼峰形”关系,研究经济增长与经济结构之间的相互影响和互为因果关系。他们没有针对性地讨论中国经济的产业结构转型。。

本文接下来的内容安排如下:第1节给出中国经济自1978年到2015年以来产业结构转型的特征事实;第2节给出理论模型;第3节是数值模拟;第4节给出本文结论和研究展望。

1 中国经济1978—2015年结构转型的典型事实[注]本文所有数据均来自于国泰安csmar数据库。

自1978年改革开放以来,中国经济一直保持持续快速增长。由图1可知,我国国内生产总值从1978年的3678.7亿元增长到2015年的685505.8亿元。而且,农业、工业和服务业等三次产业的产值都在不断增长,分别从1018.5亿元、1755.2亿元和905.1亿元增加到60870.5亿元、280560.3亿元和344075亿元。与产值的增长相对应(除了农业从业人员从1992年开始减少以外),总就业、工业和服务业从业人员都在不断增长,分别从66808万人、14965万人和14163万人增加到77451万人、22693万人和32839万人(图2)。

图1 GDP与三次产业产值变化

图2 总就业和三次产业从业人数变化

随着中国经济增长,从1978年到2015年,中国经济的产业结构和就业结构都发生了深刻的变化。一方面,从产值角度来说,农业产值(在国内生产总值中所占的)份额大幅度减少,从1978年占比28%下降到2015年占比9%,工业产值份额有升有降,基本保持在41%~48%之间,变化幅度在8个百分点以内,而服务业产值份额有大幅度的增加,从25%上升到50%。服务业产值比重在1985年左右超过了农业产值比重,在2011年超过了工业产值比重。另一方面,从就业角度来说,农业从业人员占比大幅度下降,从71%下降到28%,工业从业人员不断上升,占比从17%提高到30%,而服务业从业人员占比提高得最快,从12%不断上升到42%。与发达国家曾经经历过的结构变化(structural change)过程大体类似,即农业不断萎缩和服务业不断扩张。但是,发达国家的工业产值份额和就业份额呈现“倒U形”变化,即在工业化初期工业占比比较高,在工业化中期占比达到顶峰,而工业化后期工业占比开始不断下降;而中国的工业产值份额变化幅度不大,而工业就业份额还在一直增加。[注]本文的产值数据都是以当年价格计算的,总产值、三次产业的产值都是名义价值。尽管由于工业品价格和服务品价格增长幅度的不同导致名义价值和实际价值不同可能会影响产值份额,但是由于本文的理论模型(与KRX模型相同)把三次产业的价格看成是与技术系数相关的参数而无法真正考察价格指标上涨幅度的不同对产值比重的影响,因此我们不再讨论考虑到价格指数以后的产值比重份额。

与KRX(2001)给出的美国经济(1869—1970)产业结构变迁的事实相比,中国经济(1978—2015)的产业结构变迁既有相同点,也有不同点。共同点是,随着经济的发展,农业部门(的产值和就业比例)不断萎缩,服务业部门(的产值和就业比例)不断扩张。不同点是,美国工业部门的就业比例大致是不变的,但是,中国工业部门的就业比例是不断增加的,而且增加的速度慢于服务业就业比例的增加速度;同时,中国工业部门产值比重变化幅度不大(在8个百分点以内)。为了解释改革开放以来中国产业结构转型的这些典型事实,我们可以很自然地推广KRX(2001)模型。

图3 改革开放以来三次产业产值份额变迁

图4 改革开放以来三次产业就业份额变化

2 理论模型

为了解释中国产业结构变动的上述特征事实,在KRX(2001)结构模型的基础上,我们在家庭效用函数中引入家庭生产工业品,在三部门之间引入要素流动摩擦,而且把三部门相同的生产技术都采用具有相同资本产出份额的Cobb-Douglas生产函数。利用此理论模型,本文试图为中国产业结构转型的特征事实提供一个理论解释。

2.1 模型结构

我们首先给出模型经济的生产结构和积累技术。假设经济中有三个部门,即第一产业(农业)、第二产业(工业)和第三产业(服务业)。假设经济中存在两种生产要素,即资本和劳动。我们把经济中总体劳动力定义为1。经济中三个部门即第一产业(农业)、第二产业(工业)和第三产业(服务业)的生产函数分别为:

接下来,我们引入要素市场流动的摩擦。我们假设,农业部门在农村,工业和服务业部门在城市。生产要素在城市内部(即工业和服务业之间)可以自由流动,但是生产要素不能在城市与农村之间自由流动,即资本和劳动不能在农业和工业、农业和服务业之间自由流动。导致要素不能自由流动的原因有很多,其中,户籍制是最典型的原因。由于户籍制与医疗、子女教育和社保等利益紧密相关,因此它会给劳动力从农村流动到城市带来很多成本。为了模型化户籍制给要素市场流动带来的摩擦,我们假设生产要素(劳动和资本)从农村流向城市(即从农业部门流向工业或者服务业部门)要缴纳一定的税收,或者说从城市流向农村(即从工业或者服务业流向农业)能得到一定的政府补贴。为了方便起见,我们用资本和劳动从工业或者服务业到农业部门就业会得到收入补贴来定义要素市场摩擦。假设劳动力在农业部门就业得到的单位收入能得到的补贴为sN∈(0,1),资本在农业部门得到的单位回报能得到的补贴为sK∈(0,1)。根据无套利原理,当两种生产要素在三部门之间的配置达到均衡时,它们各自在三个部门获得的边际产品价值必须要相等,即

(4)

把上述式子分别相除,然后再代入三部门生产函数,我们得到

(5)

为了使得模型有解,我们假设政府给予农业部门的资本和劳动以相同的补贴程度,即sN=sK=s。代入上式,我们得到效率条件,

(6)

它告诉我们,当达到最优时,资本和劳动在三部门内部有相同的分配份额。由于不同部门的生产函数是成比例的以及政府补贴会改变三部门产品的相对价格,因此,如果把工业品的价格定为1,即PM=1,我们就知道农业和服务业产品的(相对)价格满足下述效率条件,

(7)

下面,我们给出经济中代表性家庭的最优化行为。我们假设,给定政府对农业部门生产要素的补贴{sN=sK=s}和人均一揽子税收路径{Tt},经济中的代表性家庭从事上述三个部门的生产和资本积累决策,完美预见三部门产品价格水平的常值轨道{PA,PM,PS},最大化下述目标函数:

(8)

满足流量预算约束:

PAAt+PM[Mt+Kt+1-(1-δ)Kt]+PSSt+Tt=

(9)

偏好结构和预算约束决定着产业经济的需求侧。为了更清楚地刻画效用函数对消费者需求结构的影响,并为下文分析结构转型做好准备,我们首先给出下述命题1。

最后,我们规定政府行为。我们假定政府征收一揽子税收为补贴农业部门的生产要素进行融资,但是对农产品生产中用于生存消费的部分不进行补贴[注]为了保证A-GBGP存在,我们需要引入政府补贴有增长以及政府补贴农产品的范围必须剔除掉用于生存消费的部分。感谢审稿人之一的提醒。,即

(10)

2.2 最优解和渐进广义平衡增长路径(A-GBGP)

把效率条件(6)和相对价格(7)代入家庭预算约束(9)可得新的预算约束方程[注]在考虑到式(19)中引入的刀锋条件的情况下,预算约束方程(11)等价于下面将要给出的方程(11′)。而且,方程(11′)中每一项都以g的比率增长。同时,由于剔除了所有的价格指标,因此在均衡时这个预算约束方程等价于资源约束方程。:

(11)

通过引入拉格朗日乘子λt,我们构造下述拉格朗日函数:

(12)

关于At,Mt,St,Kt+1求解一阶条件,整理,我们可以得到刻画模型最优解的动力系统[注]注意,与KRX(2001)模型相类似,为了得到这些差分方程组和稳态解,我们也需要引入刀锋条件(knife-edge condition)(19)。:

式(13)和(14)分别表示两种生产要素即资本和劳动在制造业与农业之间以及在制造业与服务业之间的同期最优配置条件。式(15)是消费欧拉方程, 表示消费者在三部门产品消费和储蓄(投资)之间最优选择的跨期最优性条件。式(11′)是消费者的预算约束方程或者社会的资源约束,表示每期的最终产品在消费和投资之间进行分配。式(16)是技术存量的确定性演化过程。

(17)

(18)

为了保证A-GBGP的鞍点稳定性和所需的需求收入弹性取值范围,我们必须引入与KRX(2001)模型相类似的刀锋条件(knife-edge condition),即

(19)

根据以上讨论,我们有下述命题2。

命题2的结论与Kongsamut et al.(2001)有所不同。为了解释1869—1998年美国工业部门的就业份额大体保持不变,KRX(2001)模型没有引入家庭生产工业品,从而工业品的需求收入弹性为1。而中国的情况有所不同。自改革开放以来,中国工业部门的就业份额基本上一直在增加。因此,为了解释这一特征事实,我们在模型中引入了家庭生产工业品,使得工业品的需求收入弹性大于1,从而在A-GBGP上工业部门的就业份额是不断增加的。总之,在这个A-GBGP上,如式(20)、(21)和(22)所示,农业的就业份额是不断减少的,工业和服务业的就业份额是不断增加的。

2.3 技术进步、需求收入弹性和结构转型

值得注意的是,这里得到的结论与张培刚先生在《农业和工业化》(1949)一书中的逻辑分析是一致的,他指出:“就一个农业国家或欠发达国家来说,随着工业化进展到较高阶段,农业生产的绝对数量虽然将继续增加,其经营规模亦将有所扩大,但其农业生产总值在整个国民生产总值中所占的比重则必然将逐渐降低;同样,其农业劳动者人数,亦可能由于农村剩余劳动力逐渐向城市或其他方面转移,而在绝对数量上有所减少,在占全国就业总人数的比重上也所有降低。”另外,关于需求收入弹性对于工业化的影响,他也有过论述,“凡是需要弹性较大的产品,在扩张经济中(亦即在工业化过程中)必将有较大的收益。据此,工业制造品较之农业品,一般均有较大的利益。”

进一步,利用三部门生产技术和分配方程(1)(2)和(3)、效率条件(6)、技术积累方程(16)和方程(17),我们可以求出在A-GBGP上三部门就业份额演化轨道的显示解,即

同时,我们还可以求出在A-GBGP上三部门产出在GDP中所占份额的表达式,即

由(18)式和等式r*=BMαk*α-1,我们发现劳动市场扭曲参数s不进入表达式r*=BMαk*α-1和均衡利率决定方程(18),所以劳动市场扭曲s对长期均衡的利率水平和人均资本存量水平没有影响。进一步,由于s不进入方程(23)~(25),因此劳动市场的扭曲程度对三部门就业份额没有影响。因为市场扭曲程度s明显地进入式(26)~(28),所以它对三部门产值份额的变化肯定有影响。市场扭曲程度影响产值份额的变化是由于市场扭曲程度参数或者补贴程度参数会改变产品的相对价格;而市场扭曲程度不影响就业份额的变化是由于三部门的价格是与技术系数相关的参数以及三部门本质上采用相同的生产技术,因此它对生产要素的真实流动没有影响。于是,我们有下述命题4。

命题4在A-GBGP上,劳动市场的扭曲程度s不影响均衡利率水平r*、均衡人均资本存量k*和三部门的就业份额;但是,它会减缓三部门产值份额的变化速度。

3 数值模拟

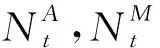

表1 参数赋值

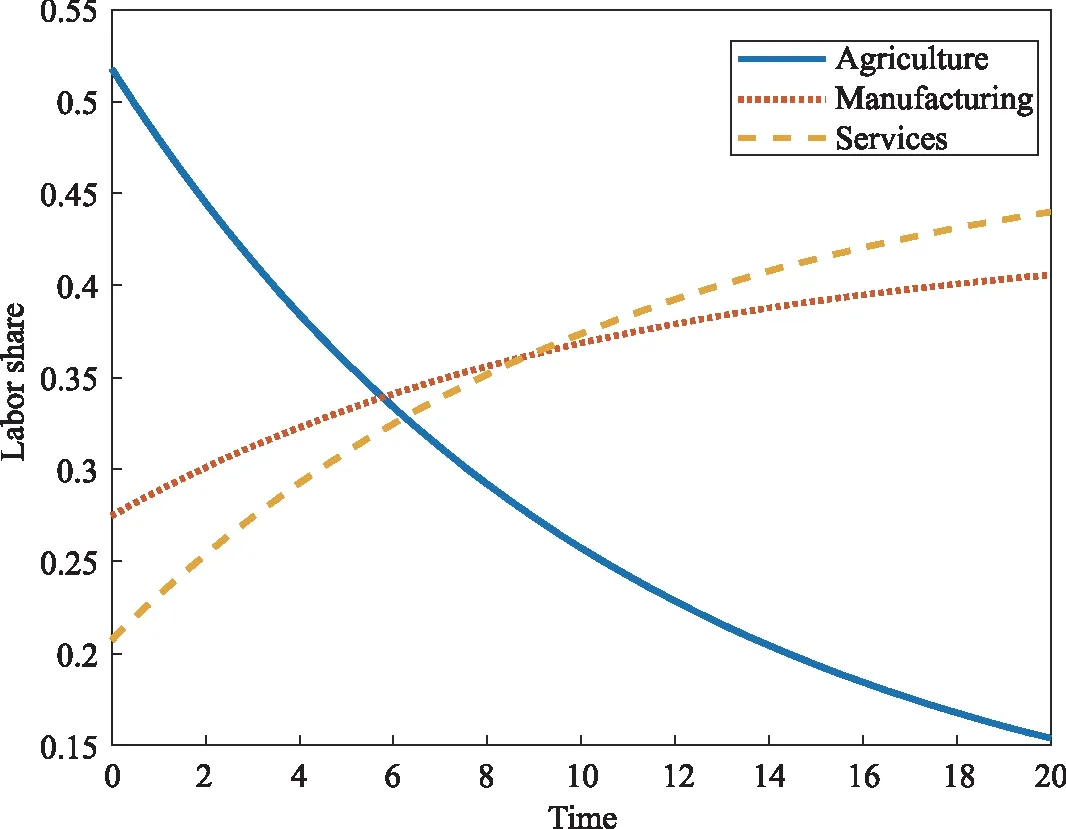

利用以上参数取值和式(23)~(28),我们可以给出三部门就业份额和产值份额的变化图。图5给出了三部门劳动力份额的变化图,它比较符合1978年以来我国三部门就业份额的变化趋势,即农业就业份额大幅度减少,工业和服务业就业份额都有大幅度增加,而且,与工业就业份额相比,服务业就业份额增

图5 三部门劳动力份额的变化图

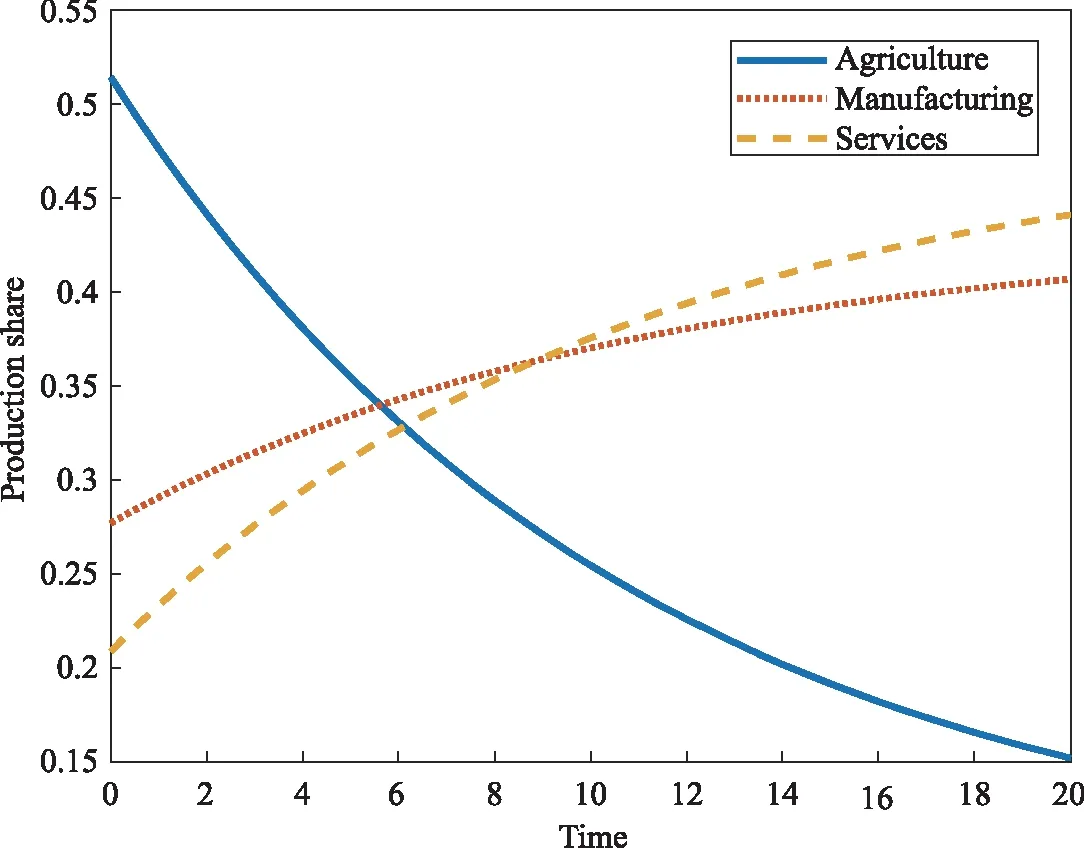

图6 当s=0.015时,三部门产值份额的变化图

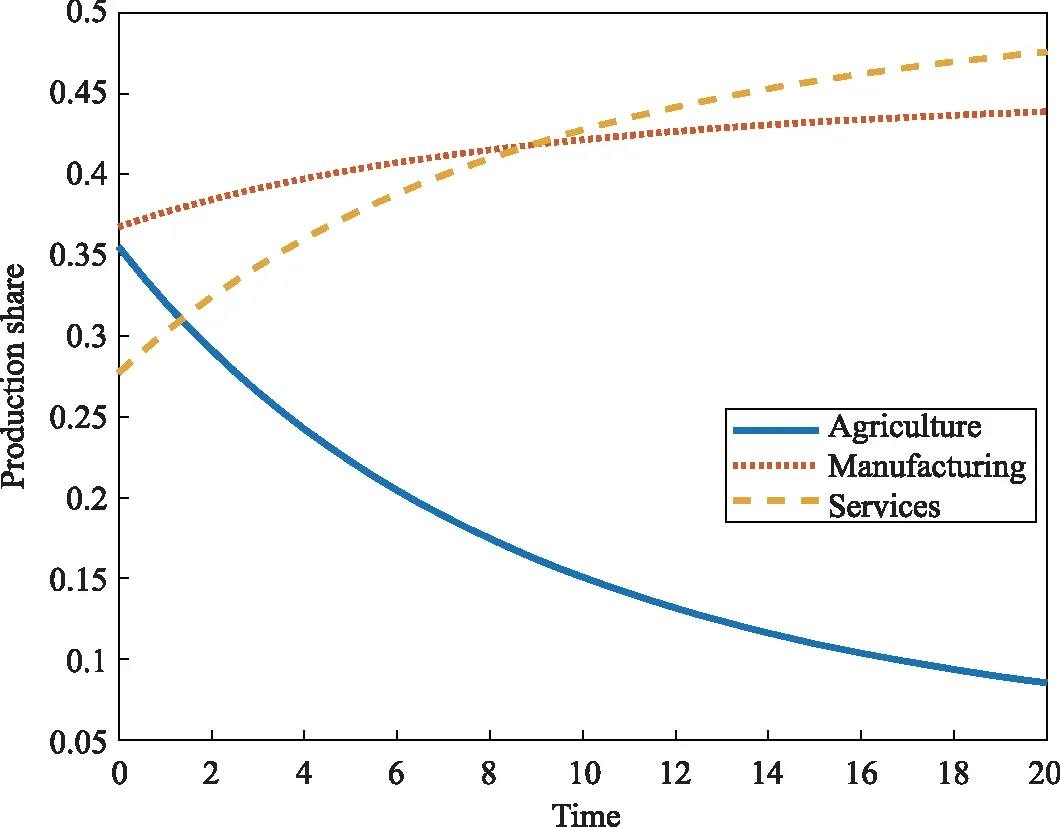

如果把劳动市场的扭曲程度从s=0.015提高到s=0.5,由图6和图7可知,三部门产值份额的变化程度都明显减弱了。具体来说,当s=0.015时,在20期以内,农业部门产值份额下降了37个百分点,工业部门和服务业部门的产值份额分别提高了13.5个百分点和22.5个百分点;当s=0.5时,农业部门产值份额下降了31个百分点,工业部门和服务业部门的产值份额分别提高了9.5个百分点和21个百分点。可见,提高劳动市场的扭曲程度会延缓经济结构转型。

图7 当s=0.5时,三部门产值份额的变化图

进一步,若把劳动力市场扭曲程度提高到0.95,我们发现,图8显示的三部门产值模拟图与三部门产值份额实际数据变化图(即图3)非常接近:模拟显示农业部门从35%左右下降到8.5%左右,实际数据从30%左右下降到10%以下;模拟显示工业部门产值份额的变化幅度是7个百分点,实际数据给出的变化幅度不超过8个百分点;模拟显示服务业从27%左右上升到48%左右,实际数据从25%上升到50%左右。

图8 当s=0.95时,三部门产值份额的变化图

4 主要结论与研究展望

本文首先给出了1978年—2015年中国经济产业结构转型的典型事实,即农业部门的就业份额和产值份额不断收缩,工业部门的就业份额不断扩张而产值份额大体平稳,服务业部门的就业和产值份额都不断扩张,而且服务业部门就业份额的扩张快于工业部门。接着,我们在KRX(2001)模型的基础上,通过引入家庭生产工业品和要素市场的扭曲来解释中国经济的产业结构转型。家庭生产工业品的存在可以使得当经济在A-GBGP时工业部门的就业比重是不断增加的。当技术进步同时推动三部门经济增长时,农业在国民经济中的产值和就业比重不断减少,而工业和服务业的产值和就业比重都会不断增加。而且,当相对于各自的技术系数,家庭生产服务品比家庭生产工业品的数量更大时,服务业部门会比工业部门扩张得更快。同时,在理论模型中引入要素市场也更符合中国存在以户籍制为代表的诸多要素市场扭曲的经济现实,而且这些扭曲会延缓中国的经济产业结构转型速度。最后,我们用一个数值例子来模拟中国经济产业结构转型的动态路径,通过适当选取模型参数,我们给出的数值模拟结果与中国经济的实际数据非常接近。总之,通过修正KRX(2001)模型,本文为解释中国经济的产业结构转型提供了一个理论视角。

在未来的研究中,我们将沿着以下三个角度继续我们的研究工作:其一,在包括需求和技术两方面因素的统一结构模型中考察两种不同因素的相对重要性。本文主要从需求的角度解释中国经济的产业结构转型,假定三部门经济具有同样的生产函数和利用同样的技术存量。而文献中有一些文章从技术层面研究结构转型。我们将来打算把两种模型机制结合起来,然后定量地去考察哪种因素在结构转型中起的作用更为重要。其二,更深入地识别中国经济产业结构转型的特征事实,在模型中引入多种摩擦,估计和识别不同摩擦在结构转型中的不同作用。本文引入了资本和劳动两种要素流动的摩擦,由于求解的需要必须假设两种摩擦具有相同的程度。在以后的研究中,我们要用更一般的模型,同时引入更多的摩擦,并用数据和模型识别不同摩擦对结构转型的不同作用。其三,目前文献关于结构转型的研究基本上都是在新古典经济增长的模型框架下开展的,我们还将在内生经济增长的理论框架下研究产业结构的转型问题。

数学附录

把消费者预算约束即式(9)的右侧定义为消费者的收入mt。我们考虑下述消费者的效用最大化问题:

引入拉格朗日乘子,我们构造下述拉格朗日函数:

关于三种消费品的最优性条件分别为:

把上述三式分别相除,我们得到

(A)

(B)

利用上式,根据定义,我们可以得到农业品的需求收入弹性,即

类似的,我们可以求出工业品和服务业产品的需求收入弹性分别为:

(证毕)