需要感

——“学·导契合”的灵魂

江苏省徐州市贾汪区江庄中学 李克侠

新课程标准对数学教学赋予了如下特征:教学活动是师生积极参与、交往互动、共同发展的过程。学生是学习的主体,教师是学习的组织者、引导者与合作者。吴非先生也曾说:“虽然我可能熟悉这段路,但我每次带着不同的人,他们最终要去不同的地方。我带领他们,直到他们有勇气踏上一段陌生的路,甚至去冒险,他们视我为同行者,抑或是智慧使徒……”因此,在数学课堂上应该真正落实学生作为“主人翁”的主动权,而只有“主人”有需要才是课堂教学的动力,也只有“主人”的需要感才是数学课堂“学·导契合”的灵魂。

契合一、巧设“留白”——触动学生的需要感

在传统教学中,学生虽然是独立的个体,有着独立要求和独立思想,但是在很多情况下,他们却不知道为什么要学习某个新概念、新知识,而是在教材的编排、老师的安排下进行着盲目的学习,没有发自内心的目标驱动,学习的主动力也大打折扣。因此,巧设“需求”的留白,才能让学习的目的、意义触动学生学习的动力。

一位教者在教学苏教版七年级上册第二章《科学记数法》的内容时,为了引导学生体会“科学记数法”的优越性,并没有直接灌输给学生科学记数法的正确表示法,而是先让学生收集几项资料:①光的传播速度是____ m/s。②太阳的半径约为____m。③人体中大约有____个红细胞,然后让个别学生上黑板填写。结果所有学生都一致地发现写的时候,光数“0”的个数就很麻烦,而且极易出错。那么,教师追问:“有没有更好的书写方法可以避免这种错误呢?”于是,学生们迫不及待地以小组为单位开始了对于新知识的热情“探究”之旅:有的创造出“光的速度可以表示成:3亿m/s。”有的紧跟着反驳道:“那么红细胞的数量25000000000000个,你又怎么表示了?”……很多同学又一致地表示,若碰到更多的位数会更无奈。此时,老师便顺应学生们的需求总结出“科学记数法”的表示方法,以达到学习新知、领悟新知的目的。

正是老师“无知”的角色,“需求”的留白,激活了学生要去主动探索知识、解决问题的需要感。教师有意识地“有头藏尾”搭配“发散性问题”,触动了学生作为“主人”的需要意识,让学生真正意义上参与课堂。

契合二、把握“生成”——调动学生的需要感

张楚廷教授指出:“教学从根本上说,是思考着的教学引导着学生思考,又让思考着的学生促动教师思考。”因此,教师的教学过程是要因学生学的过程、学的生成而适时调整的。我认为数学课堂教学要有两条生命线:第一,教学要有“基础线”,那是根据教材来设计的教学程序,例如必要的知识板块、板书,或者是教学预设等。第二,教学更加要有无法预设的“生成线”。数学课堂不应该是定死的,而是在学生真正参与课堂,并且作为课堂的“主人翁”之后的思维建构。而教师要留心把握这种建构后的“生成”,充分发挥它的实时作用,最大限度地调动学生的积极性。

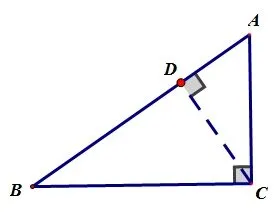

在教学苏科版九年级下册“正切”的相关知识时,教师先引导学生认识了“正切”的定义、表示方法等基础知识点,之后设计了如下的ABCCAC练习:“如下图,在Rt△ 中,∠=90°,=6,,利用已知条件,你能获得哪些结论?”有的学生求出了BC的值 ,有的学生求出了AB的值,还有一个学生的回答让我印象深刻,他说:“如果作CD⊥AB,那么能求出∠ACD的正切。”

(师示图)

(生答图)

教学现场处理一:执教者认为按照他事先的备课预设,这个应该是拓展延伸部分的,现在呈现过早了,于是一句“如果作出这条辅助线,原题的∠C便不存在了”,学生在教学现场的思维生成便不了了之。

教学现场处理二:抓住学生的思维生成,因势利导,让学生交流讨论这个结论的正确性,这个“生成”吸引了全体学生的关注和思考。他们在自己的探究中发现可以推导出∠ACD=∠B,所以ACDtan∠=tan还有的学生用文字归纳出:“如果两个锐角相等,那么它们的正切值也相等”的结论,更有学生类比求出tan∠BCD=tan

比较上述两个教学现场,我们在教学中也难免会遇到程式化的预设顺序被学生的生成打乱的情况。如果毅然决然地把学生的“真思维”扼杀在萌芽中,那么这种表面上看似的“稳妥”却错失了学生作为课堂主角的“需要”,更加错失了学生自我“生成”的契合点。

叶澜说:“课堂应该是向未知方向挺进的旅程,随时都有可能发现意外的通道和美丽的图景,而不是一切都必须遵循固定路线而没有激情的行程。”

契合三、给予“赏识”——打动学生的“需要感”

傅树京教授指出:“教育的真谛,在于首先应该让学生有价值感。”每个学生都有自己的表现欲望,对于学生在课堂上的生成、创新甚至是质疑,教师都要给予充分的关注甚至是“赏识”。只有借助教师的这份关注和“赏识”,才能激发全体学生的“在意 ”,才能打动学生探究知识的“需要感”,也会因为有了教师给予个别学生的“赏识”,才可能“一石激起千层浪”,激发全体学生的“赏识”,引起共鸣,培养更多学生课堂上“真思考”的意识,也才会引起更多创新的“生成”。比如:在教学时,计算形如时,教材的常规讲法是可是学生却提出了这样的思路有了“生成”和常规方法的不同呈现,学生们就可以在比较中优化自己的做法,甚至有学生归纳出形象的口诀:“里倒外正”。如此的课堂,虽然有别于教材的编排,但是却更加浅显易懂,更重要的是学生都能够认可和“消化”,这才是大多数学生所需要的。因此,作为教师,可以选择把这一思路在课堂上推广应用,既用行动肯定了学生“生成”的价值,又借助这份被肯定的“荣耀”打动潜藏在学生中更多的“探究实力”。

总之,数学课堂的关注点永远是学生,那么数学课堂教学的设计和组织也将永远围绕着学生的“需要”,这才是数学课堂“学·导契合”的灵魂。