瑞舒伐他汀在急性心肌梗死经皮冠状动脉介入治疗中的作用及最佳剂量分析

王淑华

急性心肌梗死是一种常见的心血管疾病,是由于冠状动脉病变导致血流量急骤减少,从而引发心肌缺血、缺氧,严重时会导致心脏骤停,危及患者的生命。近年来,随着生活节奏的加快和人口老龄化的加剧,急性心肌梗死的发病率逐年升高[1]。经皮冠状动脉介入治疗(PCI)是治疗急性心肌梗死的有效方法[2],可在短时间内恢复梗死动脉,促使冠状动脉血流畅通,缩小梗死面积,有效改善患者的预后,但单纯经皮冠状动脉介入治疗无法完全恢复心肌组织再灌注。因此,经皮冠状动脉介入治疗同时需要辅以有效的药物治疗。本研究就瑞舒伐他汀应用于急性心肌梗死经皮冠状动脉介入治疗的作用及最佳剂量进行探讨,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料选取2016年1月至2017年1月北票市中心医院收治的急性心肌梗死经皮冠状动脉介入治疗患者90例作为研究对象,采用信封法随机分为对照组和观察组,每组45例。对照组中,男22例,女 23例,年龄 31~77岁,平均(56.2±2.4)岁;病程 1~6 h,平均(4.4±0.4)h;合并症:糖尿病11例,高血压18例,高脂血症11例。观察组中,男23例,女22例,年龄32~77岁,平均(56.2±2.8)岁;病程1~6 h,平均(4.4±0.4)h;合并症:糖尿病12例,高血压18例,高脂血症11例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2治疗方法所有患者行PCI术前口服阿司匹林300 mg+氯吡格雷600 mg,术后口服阿司匹林100 mg+氯吡格雷75 mg,术前术后均为每天1次,至术后12个月。对照组患者给予小剂量瑞舒伐他汀治疗,PCI术前30 min口服瑞舒伐他汀10 mg,术后继续口服,剂量维持每次10 mg,每晚1次,至术后1个月。观察组患者给予大剂量瑞舒伐他汀治疗,PCI术前30 min口服瑞舒伐他汀20 mg,术后继续口服,剂量维持每次20 mg,每晚1次,至术后1个月。

1.3观察指标比较两组患者的临床疗效、心功能改善时间、术后住院观察时间;观察患者治疗前后左心射血分数(LVEF)、左心室舒张末期内径(LVEDD)、脑钠肽(BNP)水平,并观察两组患者的不良反应发生情况。

1.4疗效判定标准显效:患者症状消失,LVEF、LVEDD、BNP水平正常;改善:患者症状、LVEF、LVEDD、BNP水平改善程度达到50%;无效:患者病情改善不明显,LVEF、LVEDD、BNP水平改善低于 50%[3]。总有效率(%)=(显效例数+改善例数)/总例数×100%。

1.5 统计学分析采用 SPSS 21.0统计软件进行处理,计量资料以±s表示,组间比较采用t检验,计数资料以百分率表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床疗效比较观察组患者的临床总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者临床疗效比较

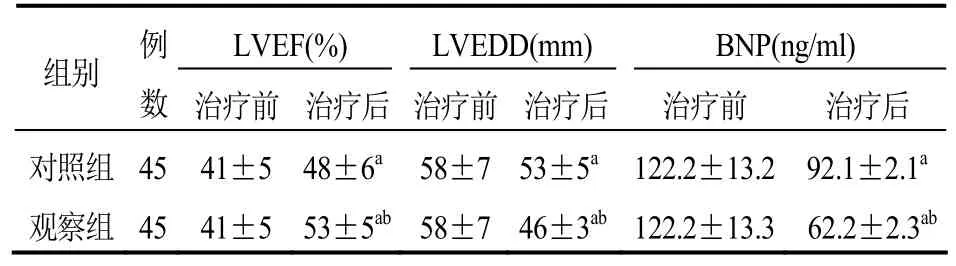

2.2治疗前后LVEF、LVEDD、BNP水平比较治疗前,两组患者 LVEF、LVEDD、BNP水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组患者的 LVEF、LVEDD、BNP水平优于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后LVEF、LVEDD、BNP水平比较(±s)

表2 两组患者治疗前后LVEF、LVEDD、BNP水平比较(±s)

注:与同组治疗前比较,aP<0.05;与对照组治疗后比较,bP<0.05

LVEF(%) LVEDD(mm) BNP(ng/ml)组别 例数 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 45 41±5 48±6a 58±7 53±5a 122.2±13.2 92.1±2.1a观察组 45 41±5 53±5ab 58±7 46±3ab 122.2±13.3 62.2±2.3ab

2.3心功能改善时间及术后住院时间比较观察组患者的心功能改善时间为(3.03±1.01)d,术后住院时间为(5.13±0.54)d,优于对照组的(4.13±1.53)d、(7.23±1.24)d,组间比较,差异均有统计学意义(t=8.741、9.141,P<0.05)。

2.4不良反应发生情况比较观察组患者中,1例出现恶心,1例胃肠道反应,1例嗜睡,1例头晕,不良反应发生率为8.89%;对照组患者中,1例出现恶心,1例胃肠道反应,1例嗜睡,不良反应发生率为6.67%。两组患者不良反应发生率比较,差异无统计学意义(χ2=0.207,P>0.05)。

3 讨论

急性心肌梗死是急性冠状动脉狭窄或闭塞导致血液供应不足而引起的一系列心肌缺血和坏死的临床综合征[4],具有发病急、高致残和高死亡率等特点,是威胁人类健康的常见疾病之一。其发病机制主要是由于冠状动脉粥样硬化斑块破裂引起血栓形成,导致冠状动脉闭塞和心肌缺血[5]。目前,临床上常采用 PCI术进行治疗,可以在最短时间内开通梗死动脉,恢复前向血流,减少梗死面积,有效改善患者的预后。但PCI治疗并不能保证心肌组织完全灌注,因此需要通过药物治疗以降低心肌缺血-再灌注损伤。

在药物治疗方面,稳定斑块和抗血小板是治疗急性心肌梗死的关键。此外,炎症介质是急性心肌梗死发生和进展的驱动因素。研究表明[6],其可以引发不稳定的斑块破裂和再狭窄。因此,治疗急性心肌梗死首先应该及时恢复缺血心肌的血液灌注,避免斑块破裂,抑制炎症反应。既往研究证实[7],血脂异常是动脉粥样硬化或冠状动脉粥样硬化性心脏病的关键和危险因素。近年研究表明,他汀类药物作为常用的临床降脂类用药,是预防和治疗心脑血管疾病的重要方法,其可以快速调节血脂,改善高脂血症,减少冠状血管不良事件的发生,并降低手术风险。同时,他汀类药物可有效抑制急性心肌梗死后的心室重构[8]。

目前,治疗急性心肌梗死的药物主要包括β-受体拮抗剂、钙拮抗剂、溶栓药等,具有一定的临床效果,但作用机制相对简单。瑞舒伐他汀是一种新型他汀类药物,具有强大的降脂作用[9],对不稳定斑块和血栓形成具有明显的抑制作用,除具有降脂作用外,瑞舒伐他汀还具有抗氧化、抗炎、内皮和免疫调节作用,可抑制内源性胆固醇的合成,促进低密度脂蛋白的分解,减少泡沫细胞形成,抑制动脉粥样硬化斑块形成,减少炎症介质的释放,稳定动脉斑块。

BNP是一种神经内分泌激素,可预测患者心肌梗死后的心室重构情况,能够准确评价心肌缺血的再灌注水平。有研究表明[10],瑞舒伐他汀可以降低动脉粥样硬化斑块中肿瘤坏死因子-α的表达,降低血清中C反应蛋白和白细胞介素-6水平,并可以减少炎症细胞因子的产生。本研究结果显示,两组患者治疗后的 LVEF、LVEDD、BNP水平均优于治疗前,差异均有统计学意义,提示瑞舒伐他汀可以有效抑制心肌梗死后的心室重构,改善 PCI术后心肌组织再灌注情况。

关于瑞舒伐他汀的使用剂量目前尚无统一标准。本研究中,对照组患者给予小剂量(10 mg)瑞舒伐他汀治疗,观察组患者则给予大剂量(20 mg)瑞舒伐他汀治疗,结果显示,观察组患者的临床疗效、心功能改善时间、术后住院观察时间、LVEF、LVEDD、BNP水平均优于对照组,差异均有统计学意义;观察组患者的不良反应发生率略高于对照组,但差异无统计学意义。提示大剂量瑞舒伐他汀可获得更好的治疗效果,且不增加不良反应。

综上所述,大剂量瑞舒伐他汀治疗急性心肌梗死经皮冠状动脉介入治疗的临床疗效确切,可更好地改善患者的 LVEF、LVEDD、BNP水平,值得临床推广应用。