基于肌筋膜链牵伸配合推拿手法治疗跟痛症临床研究

商强强

(长春中医药大学附属医院,吉林长春 130000)

跟痛症[1]是指跟骨结节周围软组织急、慢性损伤导致足跟底部疼痛及行走困难为主要临床表现的病症,又称足跟痛,常伴有跟骨结节前缘骨刺形成。多见于中老年人,本病属于中医学的“筋伤”范畴。临床中治疗跟痛症的治疗方法多种多样,但各种治疗方法有各有优缺点[2]。该课题基于肌筋膜链牵伸配合推拿手法治疗跟痛症,其治疗机制是牵伸训练可牵伸关节和软组织,利用延伸和重塑以舒缓张力的原理,通过缓慢牵伸延展足底跖筋膜、跟腱及小腿后群肌紧张,增加局部组织的长度和弹性以缓解疼痛。现将临床研究情况做以下总结。

1 临床资料

所有病例来源于研究项目承担单位。

1.1 患者60例均符合《实用骨科学》中跟痛症诊断标准

(1)跟部跖侧疼痛,站立或行走时加重,休息时疼痛可缓解;(2)压痛点在足跟负重区偏内侧,或跟骨负重点的前方跖腱膜处;(3)局部无红肿发热炎性反应;(4)有时可触及肿胀、囊样感,或皮下的脂肪纤维块;(5)X线片可出现跟骨骨刺。前4点为必备项目。

1.2 纳入标准

①符合跟痛症诊断标准;②年龄在18~70岁;③行走起始步时VAS疼痛评分>3分(0~10分VAS评分表计);④排除足跟部结核、感染或肿瘤等占位性疾病等局部病变及全身系统疾病。

1.3 治疗方法

该研究项目计划观察病例60例,随机分为治疗组和对照组。其中:治疗组(30例):采用肌筋膜后表链牵伸配合推拿手法。对照组(30例):采用微波治疗。技术操作方法。

1.3.1 治疗组 (1)痛区手法:施以拇指按揉、点按等手法作用于患者的患处,强度以患者能够耐受为宜;以局部的条索状物或纤维结节为重点推拿部位。5~10 min/次,1次/d。

(2)拉伸手法:①水平位牵伸:患者仰卧位,患处下肢伸直,保持水平位,一手握住患足足跟部,另一手掌根部用力推足前掌部,尽力背屈足踝部,至足跟腱及小腿三头肌感到紧张为止。拉伸5~10次,每次30 s。②直腿抬高位牵伸:术者抬起患侧下肢,保持膝关节的伸直位,双手分别置于足跟及足前掌部,术者躯干向后倾斜,使患侧踝背屈直至感觉到患侧腓肠肌紧张。拉伸5~10次,每次30 s。以上操作1次d,10次为1个疗程。

1.3.2 对照组 采用微波治疗仪,将微波垫板置于患者疼痛较明显的足跟部,热度以患者能够耐受为宜,每次15~20 min。 1次/d,10次为1个疗程。

1.4 评价标准

1.4.1 视觉模拟标尺法(VAS)

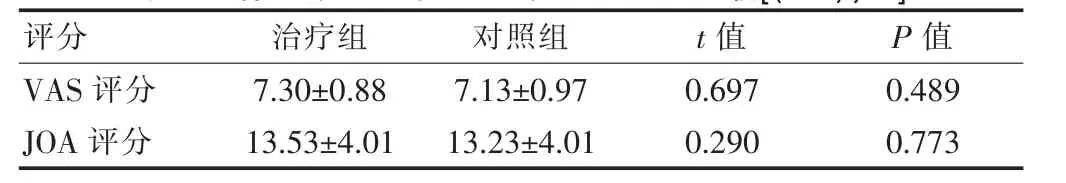

1.4.2 日本整形外科学会 (JOA)“足部疾患治疗效果评定标准”该研究采用患者随机分组,治疗组和对照组各30例,将治疗前两组VAS和JOA评分数据比较,可以看出治疗前治疗组与对照组的VAS与JOA评分均差异无统计学意义(P>0.05),具有临床可比性。见表1。

表1 治疗前两组的VAS与JOA评分比较[(±s),分]

表1 治疗前两组的VAS与JOA评分比较[(±s),分]

评分治疗组对照组t值 P值VAS评分JOA评分7.30±0.88 13.53±4.01 7.13±0.97 13.23±4.01 0.697 0.290 0.489 0.773

1.5 统计方法

数据由SPSS 22.0统计学软件包完成。所有计量资料以均值±标准差(±s)表示,采用 t检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗前后的组内比较

两组治疗前后的VAS与JOA评分均差异有统计学意义(P<0.05)。 见表2。

表2 两组治疗前后的组内VAS与JOA评分比较[(±s),分]

表2 两组治疗前后的组内VAS与JOA评分比较[(±s),分]

组别治疗前治疗后t值 P值治疗组VAS JOA对照组VAS JOA 7.30±0.88 13.53±4.01 2.67±0.96 50.87±8.53 18.433-21.710 0.000 0.000 7.13±0.97 13.23±4.01 3.20±0.76 46.00±8.62 36.935-17.108 0.000 0.000

2.2 治疗后两组VAS和JOA评分数据比较

治疗后治疗组与对照组的VAS与JOA评分均差异有统计学意义(P<0.05)。 见表3。

表3 治疗后两组的VAS与JOA评分比较[(±s),分]

表3 治疗后两组的VAS与JOA评分比较[(±s),分]

评分治疗组对照组t值 P值VAS评分JOA评分2.67±0.96 50.87±8.53 3.20±0.76 46.00±8.62-2.386 2.197 0.020 0.032

由上可以看出:(1)肌筋膜后表链牵伸配合推拿手法的治疗组和微波治疗的对照组对于治疗跟痛症均有较好的效果。(2)肌筋膜后表链牵伸配合推拿手法的治疗组在改善患者的疼痛程度、症状、体征等方面优于对照组。

3 讨论

跟痛症是推拿科临床常见的和多发的足部疾病,随着人们生活方式改变和老龄化社会的不断进程,本病在推拿科门诊中就诊率呈逐年增高的趋势。就其病因病机而言,目前导致跟痛症形成的病因病机研究较多,目前对于跟痛症有多种病因学说,普遍认为跟骨高张力和跖腱膜炎在跟痛症发病机制中有着至关重要的作用[3]。目前临床中虽然对于跟痛症的治疗方法多种多样[4],但临床上都存在着侵入性治疗[5],患者疼痛感较难忍受[6],依从性不佳,远期疗效不佳,复发率较高等临床常见问题[7],仍缺少一种简便廉验且患者易于接受的治疗手段。鉴于对于以上这些临床问题的分析和考虑,本课题研究人员采用基于肌筋膜链拉伸配合推拿手法对跟痛症进行随机对照临床研究,以系统评价该疗法治疗跟痛症的临床疗效,探讨该疗法的有效性和安全性。

传统意义的解剖学认为[8],肌肉被限定为骨骼上的单独和独立的组织,其功能被描述为关节运动的原动力量,而随着现代科学技术的不断发展,人们越来越认识到肌肉的各种运动是包含在筋膜组织这个整体组织中。广义的筋膜可以理解为组织学意义上的结缔组织。而狭义的筋膜分为了浅筋膜和深筋膜,浅筋膜主要分布在皮下,而深筋膜在浅筋膜的深面,包绕着肌肉,血管和神经等。

在筋膜理论中,肌肉不是一个单独和独立的组织,而是被筋膜包裹和分隔,形成一个有机的力学整体。筋膜中的疏松结缔组织和致密结缔组织通过力学的方式将肌肉形成肌肉筋膜链,这些链条维持了人体的正常的运动、稳定、牵张等模式。筋膜是贯穿身体的一层致密结缔组织,它包绕着肌肉、肌群、血管、神经。筋膜分好几层,分别叫浅筋膜、深筋膜、内脏筋膜,它们延绵不断贯穿身体上下。筋膜太紧时会影响到机体的运动,会出现疼痛症候群等。

肌筋膜链理论是由美国著名物理治疗大师,罗夫治疗学派的创始人Ida Rolf提出,由Thomas Myers通过解剖实践验证得出。简单地说,肌筋膜链就是力线,肌肉、韧带及其相关软组织按照特定的层次和方向,以筋膜直接相连,或以力学形式间接相连,对维持身体姿态和产生运动起着重要作用的连续体。

跟痛症的疼痛部位是在足底部,绝大多数的治疗方法都是选择此处为治疗部位。而我们在临床研究过程中发现,如果松解肌筋膜链上的其他部位,对改善跟痛症患者的症状、体征也有很好的疗效。因为不光针对患者的病灶实施治疗,更是找到引发足底部高张力、高拉力状态的原因和病灶。与该临床研究密切相关的肌筋膜链是后表链。后表链由以下部分组成:足底屈肌与足底筋膜,小腿三头肌,腘绳肌,骶结节韧带,骶骨背面筋膜,竖脊肌以及其周围筋膜,枕下肌,帽状腱膜。由此可以看出足底部的肌肉、韧带、筋膜和小腿三头肌是连接的,连续的。因此通过松解小腿三头肌的肌肉、筋膜,可以达到减轻整条后表链的高张力状态,也即缓解了跟同增患者足底部的高张力状态,从而达到减轻患者足底部疼痛症状的目的。