小切口辅助复位与闭合复位治疗儿童肱骨髁上骨折的疗效比较

谭洛卿

(广东省中山市中医院骨二科,显微创伤科,中山 528400)

肘部骨折在所有儿童骨折发生率中都占了很大比例,据统计约占30%,而其中又以肱骨髁上骨折最为常见占了50%-70%[1,2]。一般通过闭合复位经皮克氏针内固定方法治疗,临床上也取得了不错的疗效,但同时也因为这类肱骨髁上骨折的不规则和偶伴有血管神经损伤,这对闭合复位的治疗增加了更不确定和操作复杂度,同时患儿在术中术后都面临了更多的风险,近年临床开始选择小切口辅助复位经皮克氏针固定法治疗,取得一定效果[3]。现就我院在2014年12月-2018年12月期间收治的100例儿童肱骨髁上骨折患儿为观察对象,分别进行小切口辅助复位与闭合复位治疗,比较其临床治疗效果,旨在为临床研究提供有价值依据,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本次研究选取2014年12月至2018年12月本院收治的100例儿童肱骨髁上骨折患儿为观察对象,接受闭合复位经皮克氏针固定治疗的肱骨髁上骨折儿童患儿为对照组60例(男 40 例,女 20 例,年龄 2-14 岁,平均(6.9±2.3)岁,均为活动摔伤,伸直型骨折15例,屈曲型骨折45例),在本院接受小切口辅助复位经皮克氏针内固定治疗的肱骨髁上骨折儿童患儿为观察组40例(男 30例,女 10例,年龄 2-11岁,平均(6.8±2.5)岁,都为活动摔伤,伸直型骨折8例,屈曲型骨折32例)。两组患儿都经X线片确认为GarlandⅢ型肱骨髁上骨折,同时患儿伤后最晚到院治疗时间间隔都未超过6h,以上患者家属知情同意并或医院伦理委员会批准。

典型病例:患儿,男,入院4h前因高处(约1.5m)坠下摔伤致右肘部肿痛畸形、活动受限,无昏迷呕吐,无头晕头痛,伤后未特殊处理,到我院急诊就诊,行X线检查提示:⑴疑右肱骨髁上骺离骨折并肘关节半脱位;⑵心肺膈未见异常;⑶骨盆未见骨折征。因患儿无法配合,暂未行急诊颅脑CT,遂由急诊拟“右肱骨髁上骨折并肘关节半脱位(骨骺骨折)”为诊断收入我科治疗。辅助检查:2018年11月7日本院X线检查报告示:疑右肱骨髁上骺离骨折并肘关节半脱位。见图1。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组,采取闭合复位经皮克氏针固定内固定术 患儿基础麻醉同时行臂丛神经麻醉,取仰卧位,铺巾消毒。对患儿骨折肢进行手法牵引按压复位,同时结合C臂机,通过透视检查,确保复位满意后,再经皮克氏针从内外髁交叉固定,最后石膏固定。

图1 经皮克氏针固定后X线片

1.2.2 观察组,采用小切口辅助复位经皮克氏针内固定术 和对照组同样的先对患儿基础麻醉同时行臂丛神经麻醉和铺巾消毒,取仰卧位。从肘内侧或外侧入路取2-3cm切口,切开皮肤和筋膜,分离肌肉组织,显露骨折端,再将手指伸入探查骨折端,清除积血及骨折端陷插的软组织,然后牵引矫正前后及侧方的移位,可以结合C臂透视机确认复位满意后,再经皮克氏针从内外髁交叉固定,然后剪断克氏针尾端,冲洗伤口,内置引流管,最后缝合包扎伤口,最后石膏固定。

1.3 观察指标 ⑴两组患儿的手术和术后住院及骨折愈合时间。⑵患儿术毕和术后3个月Baumann角。⑶依据FLynn肘关节功能评分[4]标准对两组患儿进行评分。⑷通过复查X线片,检查尺神经损伤,肘内翻,肘外翻,骨化性肌炎等并发症。1.4 疗效评价[4]⑴优:提携角和伸屈功能丢失0-5°,肘屈伸正常;⑵良:提携角和伸屈功能丢失5-10°以内,关节功能基本不受影响;⑶可:提携角和伸屈功能丢失10-15°,关节功能有一定影响;⑷差:提携角和伸屈功能丢失>15°,关节功能有严重影响。

1.5 统计学方法 采用统计学软件SPSS 20.0对所得的数据进行统计学分析,计数资料结果以%表示,比较采用 χ2检验,计量资料结果以()表示,比较采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

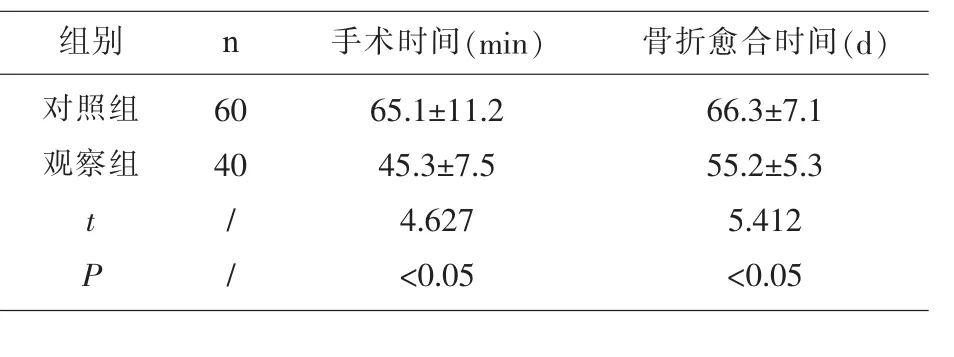

2.1 两组手术时间、骨折愈合时间比较 通过数据比较可以得知:观察组患儿的手术时间和骨折愈合时间都要短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 1。

2.2 两组术后Baumann角比较 两组Baumann角术毕时无差异有统计学意义 (P>0.05),术后3个月,Baumann角差值变化明显小于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 2。

表1 两组手术时间,术后住院时间和骨折愈合时间比较()

表1 两组手术时间,术后住院时间和骨折愈合时间比较()

组别对照组观察组n 60 40 t P/ /手术时间(min) 骨折愈合时间(d)65.1±11.2 45.3±7.5 4.627<0.05 66.3±7.1 55.2±5.3 5.412<0.05

2.3 两组临床效果比较 观察组患儿整体优良率为95.0%,明显高于对照组的80.0%,差异有统计学意义 (P<0.05),观察组尺神经损伤发生率为2.5%,明显低于对照组的 10.0%(P<0.05);观察组肘内/外翻发生率为5.0%,显著低于对照组的6.7%(P<0.05);两组肘内/外翻发生率及肌炎发生率比较差异均无统计学意义(P>0.05),见表3。

表2 两组术后Baumann角比较()

表2 两组术后Baumann角比较()

组别对照组观察组n 60 40 t P/ /术毕(度)71.3±10.5 70.5±10.8 1.715>0.05术后3个月(度) 差值(度)61.1±8.2 68.3±10.1 5.123<0.05 5.22±1.3 2.2±0.7 3.512<0.05

表3 两组临床效果比较[n(%)]

3 讨论

肱骨髁上骨折在儿童骨折中较常见,在以往临床治疗中,针对这类骨折的治疗手法也多样,至今,临床常用方法主要包括闭合复位以及经皮克氏针内固定法,也有肘后中切口入路的治疗方式以及小切口辅助复位经克氏针内固定方式[4-6]。国内已经有相关文献指出闭合复位经皮克氏针内固定法在治疗儿童肱骨髁上骨折中能够取得一定效果,但术后易出现缺血挛缩、肘内/外翻以及关节僵硬等,分析其原因可能与治疗中反复复位以及手术时间较长等有关,同时该术式无法确定固定法的牢靠性,容易出现复位丢失等问题,同时该术式需要在C臂机下进行,操作医师以及患者本人均容易遭受辐射[7]。基于此,在针对GarlandⅢ型肱骨髁上骨折患儿的临床治疗上,势必要尽可能探明内部骨折区域的具体损伤情况(包括碎骨可能,血管神经牵引受损可能情况),从这一点上,以切口入路辅助复位无疑能最好的探明骨折端损伤情况,同时在目视下进行刺针的时候更不易误伤到血管和神经,另外,也能极好的清理掉内部及伤口淤血,减少并发症的几率。

本研究结果也显示,观察组患者Baumann角、临床效果、手术时间等均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),这是因为小切口辅助复位经皮克氏针固定治疗中,切口能够有效避免太靠上,减少对桡神经的损伤,同时术中能够有效保护干骺端骨膜,从肱骨小头进针会事先扪清确定尺神经沟,进而避免了因手术操作对尺神经的损伤,术后会依据情况予以患者抗生素或者引流。

综上,针对GarlandⅢ型肱骨髁上骨折患儿的临床治疗方法上,小切口辅助复位经皮克氏针固定的治疗方法用时短,且恢复快,同时可尽少避免并发症的几率,值得临床推广。