《唐會要》目録考證與復原

劉安志

衆所周知,《唐會要》是研究唐代歷史不可或缺的基本史籍,惜宋刻本不存,僅以鈔本問世,故脱誤頗多。經清代四庫館臣分别加工整理而成的《唐會要》,主要有武英殿聚珍本(以下簡稱殿本[注]《唐會要》,北京: 中華書局,1955年。按此本乃殿本的翻刻本,並據江蘇書局本做了一定的校勘。本文所言殿本,即指此本。)和四庫全書本(以下簡稱四庫本[注]《唐會要》,臺北: 臺灣商務印書館,1986年。)兩種。同治年間刻印的江蘇書局本(以下簡稱局本),係殿本的加工整理本,校勘頗爲精良。今天廣爲中外學人所使用的《唐會要》版本,一是1955年出版的中華書局本,此本係用商務印書館國學基本叢書原紙重印,源自殿本,並據局本進行了一定校勘;二是1991年出版的上海古籍出版社點校本(以下簡稱上古本),[注]該本1991年由上海古籍出版社出版後,又於2006年推出新1版。本文據新1版。該本以局本爲底本,校以殿本、上海圖書館所藏四種《唐會要》鈔本,以及其他唐代史籍,被認爲是整理精良的本子。然而,經清人整理的《唐會要》,存在着對所據鈔本進行增删改補等問題,不少内容已非王溥《唐會要》原貌,需要引起學界同仁的高度警惕。值得慶幸的是,迄今已發現十六種明及清初的《唐會要》鈔本,分别收藏於中國大陸、臺灣及日本東京等地圖書館。這些鈔本多見“貞觀”作“正觀”“貞元”作“正元”“構”作“御名”等,大致沿襲或保留了南宋以來《唐會要》鈔本的原貌,彌足珍貴,既是今後整理研究《唐會要》至關重要的資料,又可據此對清人整理之《唐會要》給予重新審視和評估。而對《唐會要》一書進行重新整理,首先需要解決的是該書的目録問題。今存四庫本目録殘缺,殿本則頗爲完整,然所記是否爲《唐會要》原目,就需要考證清楚了。故而,本文擬依據所掌握的八種《唐會要》鈔本,分析比較這些鈔本與殿本、四庫本之間存在的種種異同,對《唐會要》原書目録進行初步考證與復原,以期爲今後的整理研究工作提供若干借鑒和參考。不妥之處,敬請批評指正。

八種《唐會要》鈔本中,中國國家圖書館藏三種,其中編號10521爲明鈔本(以下簡稱國圖A本),目録缺卷一至卷七、卷八五至卷一,正文存卷一至卷三、卷一二至卷一五、卷二至卷二三、卷二八至卷三九、卷六六至卷七二、卷七六至卷八五,總四十卷;編號03873(以下簡稱國圖B本)、04216(以下簡稱國圖C本)爲清鈔本,目録及正文全。浙江圖書館藏清鈔本一種(以下簡稱浙圖本),目録及正文全。廣東省立中山圖書館藏清鈔本一種(以下簡稱廣圖本),目録及正文亦全,現已影印收入《中國古籍珍本叢刊: 廣東省立中山圖書館卷》。[注]《中國古籍珍本叢刊: 廣東省立中山圖書館卷》第二十四、二十五册,北京: 國家圖書館出版社,2015年。臺北圖書館藏《唐會要》鈔本兩種,一爲康熙舊鈔本(現已移藏臺北故宫博物院圖書館,即浙江汪啓淑家藏本,以下簡稱臺北A本),目録完整,正文卷九二《内外官料錢下》後缺,卷九三、九四兩卷全缺,現已影印收入《原國立北平圖書館庫善本叢書》;[注]《原國立北平圖書館庫善本叢書》第四二、四二一册,北京: 國家圖書館出版社,2014年。另一爲舊鈔本(以下簡稱臺北B本),目録全缺,正文卷一至卷六、卷五一至卷五六全缺,卷九二至卷九四殘缺情況與臺北A本同。東京静嘉堂文庫藏清鈔本(以下簡稱静嘉堂本)一種,目録完整,正文殘缺情況與臺北A本相同。據日本學者古畑徹先生考證,臺北B本爲清康熙以前的鈔本,静嘉堂本爲康熙間鈔本。[注]古畑徹: 《〈唐會要〉の諸テキストについて》,《東方學》第七十八輯,1989年,第82—95頁。羅亮譯、劉安志校漢譯文《〈唐會要〉的諸版本》,載《山西大學學報》2017年第1期。至於國圖B、C兩本,此前鄭明先生雖有過簡單介紹和初步探討,[注]鄭明: 《〈唐會要〉初探》,中國唐史學會編: 《中國唐史學會論文集》,西安: 三秦出版社,1989年,第167—182頁。但問題頗複雜。據筆者初步考察,這兩種鈔本與廣圖本存在多種書體,避諱情況也不盡相同,且卷九三無卷首子目(以下簡稱子目),與其他卷抄寫格式有異。不僅如此,三種鈔本正文小目(以下簡稱小目)皆爲《諸司諸色本錢上》《諸司諸色本錢下》,這與目録與子目不合,[注]據三種鈔本目録與卷首子目,《諸司諸色本錢上》與《内外官料錢下》《内外官職田》同在第九十二卷,而《諸司諸色本錢下》單列一卷,繫於第九十三卷。殿本則把《諸司諸色本錢上》《諸司諸色本錢下》合爲一卷,置於第九十三卷,明顯已非《唐會要》原貌了。而與殿本目録相同,内容亦相差無幾,其抄自殿本,大致可定。因此,三鈔本最後抄寫時間當在嘉慶初年殿本成書以後。至於浙圖本,卷首有“庚申伏日甌亭吴城識於甌(瓶)花齋”識語,抄寫時間則在乾隆初年或乾隆以前。[注]經初步調查,浙圖本與四庫本當屬同一系統的鈔本,值得重視。其抄寫時間及相關問題,容另文探討。

需要特别指出的是,諸鈔本除目録外,每卷卷首還記有該卷的各項子目,其後則是具體的小目。目録、子目、小目三者之間並不完全一致,而且時有錯訛和脱漏。有鑒於此,本文將按照《唐會要》目録的卷次先後,對四庫本、殿本、局本與諸鈔本之間存有差異的目録逐一進行考釋與復原,最終的復原結果則附之於文後。

本文的基本邏輯順序是: 先列各卷的復原目録,然後附“考證”,詳加解釋與説明。

唐會要一百卷

目録

唐會要卷第一

帝號上

唐會要卷第二

帝號下 雜録 追謚皇帝 雜録

唐會要卷第三

皇后 雜録 内職 雜録 出宫人

考證: 以上爲《唐會要》諸鈔本目録抄寫格式,首行“唐會要一百卷”頂格,次行“目録”低二格,其後卷次低一格,標目低三格。

唐會要卷第四

儲后 雜録 追謚皇太子 雜録 皇太孫

考證:“儲后”,四庫本、殿本、局本作“儲君”。諸鈔本中,浙圖本目録、子目、小目均作“儲后”,國圖BC本、廣圖本、臺北A本、静嘉堂本目録作“皇后”,然子目與小目又作“儲后”,存在“皇后”與“儲后”之不同記載。按本書上卷三有專門的“皇后”目,此處僅記太子,作“皇后”顯誤。又“儲后”與“儲君”,皆指太子,史籍對此多有記載。《資治通鑑》卷一七九開皇二十年六月條記隋文帝戒太子勇云:“自古帝王未有好奢侈而能久長者。汝爲儲后,當以儉約爲先,乃能奉承宗廟。(後略)”胡三省注稱:“后,君也;儲后,猶言儲君也。”[注]《資治通鑑》,北京: 中華書局,1956年,第5573頁。八種《唐會要》中,除國圖A本、臺北A本殘缺外,其餘六種鈔本所記皆爲“儲后”或“皇后”,尤其是浙圖本目録、子目、小目均作“儲后”,未有一例作“儲君”者,據此可以判定,“儲后”當爲《唐會要》原目,“儲君”雖與“儲后”義同,但非原目,恐爲四庫館臣對原底本“儲后”的删改,今不取。

“追謚皇太子”,四庫本、殿本、局本皆作“追謚太子”。按國圖BC本、浙圖本、廣圖本、臺北A本、静嘉堂本目録與子目均作“追謚皇太子”,然小目又作“追謚太子”。據筆者初步考證,殿本所據底本爲汪啓淑家藏本,即臺北A本,四庫本底本爲江淮馬裕家藏本。[注]劉安志: 《武英殿本與四庫本〈唐會要〉非同本考》,《魏晉南北朝隋唐史資料》第三十五輯,上海古籍出版社,2017年。然如上所述,臺北A本與其他諸鈔本所記無異,目録與子目俱作“追謚皇太子”,而殿本目録作“追謚太子”,並無“皇”字,顯系四庫館臣據底本小目所記“追謚太子”而予以删除。按本書卷二六有《皇太子冠》《皇太子加元服》《皇太子見三師禮》諸目,再結合諸鈔本目録及子目所記,此處原目恐當作“追謚皇太子”,推測諸鈔本小目漏抄“皇”字。

唐會要卷第七

封禪

唐會要卷第八

郊議上

唐會要卷第九

雜郊議下

唐會要卷第十

親拜郊 雜録 親迎氣 后土 藉田 藉田東郊儀 九宫壇 皇后親蠶

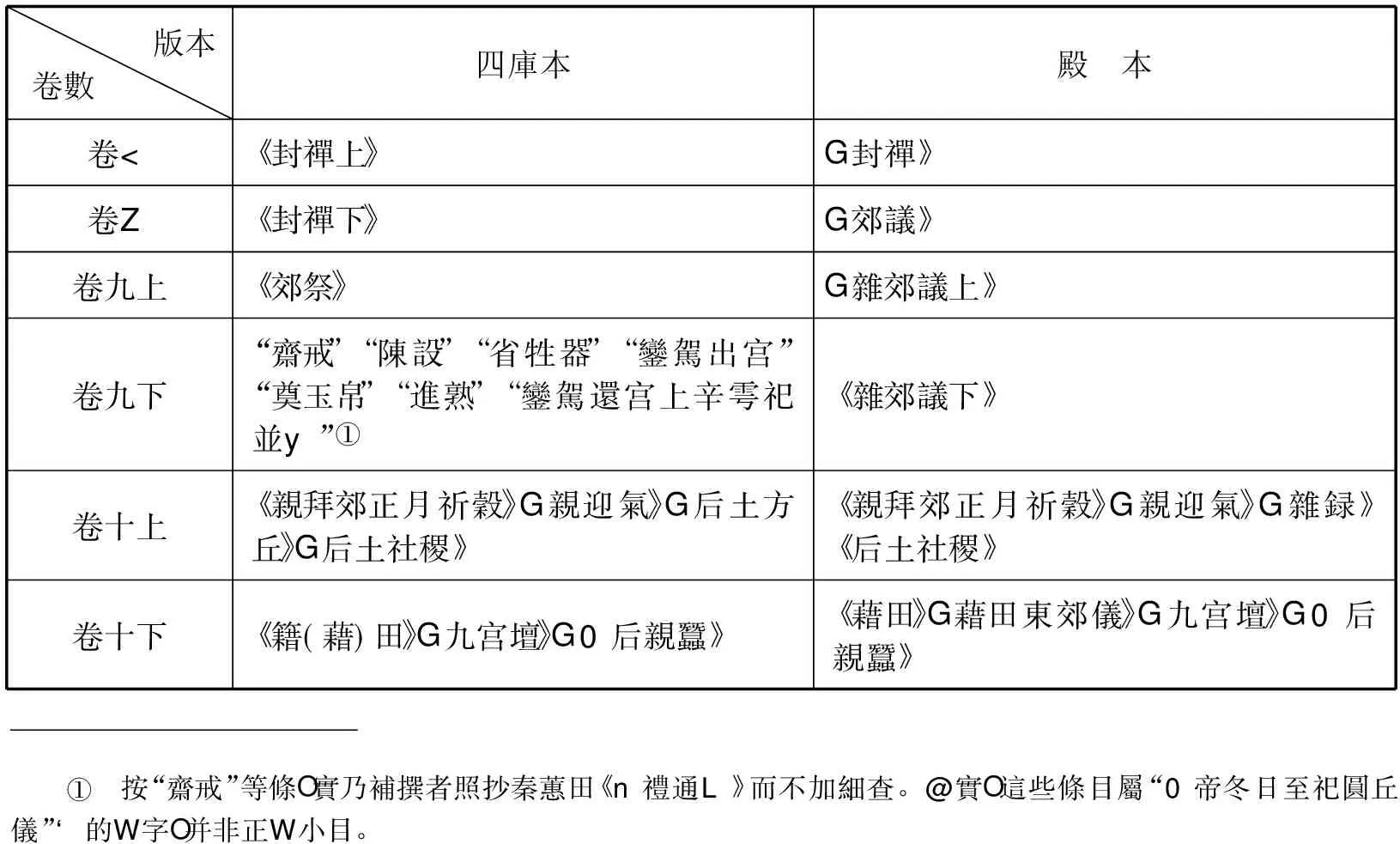

考證: 以上四卷目録,諸鈔本皆同,然具體内容已非《唐會要》原文了。據陳尚君先生考證,此四卷文字乃後人據《白虎通義》《馬氏南唐書》《唐文粹》《翰苑集》等書所補。[注]陳尚君: 《所謂〈全本唐會要〉辨僞》,杜澤遜主編: 《國學茶座》第一期,濟南: 山東人民出版社,2013年,第76—79頁。至於何人何時何地所補,並不清楚。清四庫館臣整理《唐會要》時,剔除原底本四卷文字,據他書予以補足,並標明文獻依據,形成所謂“補亡四卷”,最先收入四庫本中。其後,殿本卷七至卷十則直接抄自四庫本,同時作了一定的增删改補。現已基本查明,此“補亡四卷”,實乃沈叔埏(1736—1803)據秦蕙田(1702—1764)《五禮通考》所補,[注]劉安志: 《〈唐會要〉“補亡四卷”考》,《魏晉南北朝隋唐史資料》第三十三輯,上海古籍出版社,2016年。但卷次及小目(四庫本缺目録)均與諸鈔本有較大不同。殿本雖據四庫本增補,然卷次和目録、小目並不全從四庫本。爲便於説明問題,兹列表如下:

表一 四庫本、殿本《唐會要》卷七至十小目異同表

綜合諸鈔本目録及正文所記,各卷標目分爲上下兩部分,較爲常見,如卷一三《禘祫上》、卷一四《禘祫下》,卷一五《廟議上》、卷一六《廟議下》等,然未見有一例把同卷分爲上下者,清人把卷九、卷十分爲上下兩卷,這並非《唐會要》目録原貌,不足取。

又諸鈔本卷八作“郊議上”,卷九作“雜郊議下”,前後標目並不一致,似有疑問。考察《唐會要》全書體例,可以發現,各卷標目常分上下,但前後名稱是統一的,如上舉“禘祫”“廟議”即是如此。而“郊議”與“雜郊議”在名稱上並不一致,這與《唐會要》全書體例不合,“雜”有無可能是衍字呢?遺憾的是,這兩卷内容已佚,無法進行分析和判斷,故這裏仍從諸鈔本舊目不改。

唐會要卷第十七

祭器議 廟災變 緣廟裁制上

考證:“緣”,四庫本同,殿本、局本目録作“原”,然正文小目作“緣”,前後並不一致,上古本則統一改作“原”。諸鈔本中,除浙圖本目録、子目、小目統一作“原”外,其餘諸鈔本目録作“原”,然子目與小目又同四庫本作“緣”。按四庫本、殿本《五代會要》卷三目録及小目均作“緣廟裁制”,[注]《五代會要》,北京: 中華書局,1998年,第34頁。再結合諸鈔本所記,推測《唐會要》原目當作“緣”。其後卷一八《緣廟裁製下》同,不另作考證與説明。

唐會要卷第十九

廟隸名額 孝敬皇帝廟 讓皇帝廟 儀坤廟 諸太子廟公主廟附 百官家廟

考證:“公主廟附”,殿本、局本單列一目作“公主廟”,無“附”字。國圖B本目录“諸太子廟”下有双行小注“公主廟附”四字,然子目又單列一目作“公主廟”。浙圖本目録“諸太子廟”下有後人朱筆補雙行小注“公主廟附”四字,然子目又同國圖B本。國圖C本、廣圖本、臺北A本、静嘉堂本目录均作双行小注“公主廟附”,但子目“諸太子廟”下既無雙行小注“公主廟附”,又缺“公主廟”之目,臺北B本子目與此同。按“公主廟”正文僅存貞元十五年七月十五日一條,不可能單列一目,諸鈔本目録皆列其爲“諸太子廟”附目,此當爲《唐會要》目録原貌,殿本整理者則對所據底本(即臺北A本)原目進行了調整,今不取。

唐會要卷第二十六

册讓 舉人自代 讀時令 命婦朝皇后應儀制附 皇太子冠 皇太子加元服 皇太子見三師禮 不許與諸王及公主抗禮 鄉飲酒 大射 講武 牋表例 待制官侍讀附

考證:“應儀制附”,殿本、局本同,四庫本小目無,而諸鈔本目録與子目有此附目,然小目又同四庫本無,或係傳抄脱漏。

“不許與諸王及公主抗禮”,殿本、局本作“皇太子不許與諸王及公主抗禮”,四庫本作“不許諸王及公主抗禮”。諸鈔本目録及子目作“不許與諸王及公主抗禮”,然小目又作“不許公主與諸王抗禮”,前後不一。值得注意的是,四庫本與諸鈔本皆無“皇太子”三字,且此目所載三條文字,主要講皇帝兄弟姊妹與皇帝子女之間,以及公主出適和王妃爲嬪後與舅姑父母之間的禮儀答拜問題,並不僅僅針對皇太子,可知“皇太子”三字當爲殿本整理者補加,不足憑信。所謂“諸王及公主”,即指當朝皇帝子女,“不許”二字,乃是針對“諸王及公主”長輩而言的,即皇帝兄弟姊妹與公主舅姑、王妃父母等,故而《唐會要》原目當作“不許與諸王及公主抗禮”。

又“待制官”下雙行小注“侍讀附”三字,殿本、局本目録單列一目作“侍讀”,无“附”字,然諸鈔本目録及子目皆作雙行小注“侍讀附”,此應即《唐會要》原目。

唐會要卷第三十一

輿服上

裘冕 章服品第内外官章服附 雜録 冠 巾子 魚袋

考證:“内外官章服附”,殿本、局本單列一目作“内外官章服”。按諸抄本目録、子目、小目皆作“章服品第内外官章服附”,且四庫本正文小目亦作“内外官章服附”,可知《唐會要》原目如此,殿本、局本誤。

唐會要卷第三十二

輿服下

笏 異文袍 輅車 乘舆雜記 羃離 戟

雅樂上

考證:“乘舆雜記”,殿本、局本“舆”作“車”,四庫本小目同作“車”。而國圖A本(即明鈔本)目録、子目及小目俱作“乘舆雜記”,其餘諸鈔本目録、子目同國圖A本,然小目又作“車”。按本卷上目作“輅車”,而此目所記,涉及皇帝出行時的各種車駕儀衛,並不專指車,故而當以“舆”爲是,“車”乃“舆”之訛。

唐會要卷第三十三

雅樂下

太常樂章 凱樂 讌樂 清樂 散樂 破陳樂 慶善樂 諸樂 四夷樂東夷二國樂 南蠻諸國樂 西戎五國樂 北狄三國樂

考證:“四夷樂”下雙行小注“東夷二國樂 南蠻諸國樂 西戎五國樂 北狄三國樂”等字,殿本、局本單列四目,與“四夷樂”呈並列關係,恐有疑問。因爲諸鈔本目録及子目均作雙行小注,且古籍所言“四夷”,即指東夷、南蠻、西戎、北狄,所謂“東夷二國樂”“南蠻諸國樂”“西戎五國樂”“北狄三國樂”,實乃“四夷樂”的附目和具體説明,殿本整理者調整和改變原底本抄寫格式,導致二者之間失去邏輯聯繫,今不從。

唐會要卷第四十八

議釋教下 寺西京 東京

考證:“寺西京 東京”,殿本、局本作“寺”,正文籠統敍之,未分東、西二京,然四庫本小目則明確分爲“寺西京”“寺東京”二目。諸鈔本中僅見國圖B本目録有“寺”,其餘目録及子目皆無“寺”,然所有小目又均作“寺西京”“東京”,先“西京”後“東京”分目敍述。很明顯,諸鈔本與四庫本一樣,是把“寺”分爲“西京”“東京”二目的。殿本整理者當删除原底本“西京”“東京”四字,合二目爲一目,導致相關記載混雜一起,這已非《唐會要》目録原貌了,故據諸鈔本重新復原此卷目録如上。

唐會要卷第四十九

像 僧道立位 僧尼所隸 雜録 燃燈 病坊 僧籍 大秦寺 摩尼寺

考證: 按此卷目録,殿本、局本同,然四庫本小目先後順序爲“像、雜録、僧道立位、僧尼所隸”,其後“燃燈、病坊、僧籍、大秦寺、摩尼寺”五目缺。而諸鈔本目録與子目作“像、僧道立位、僧尼所隸、雜録、燃燈、病坊、僧籍、大秦寺、摩尼寺”,小目則同四庫本,僅存“像、雜録、僧道立位、僧尼所隸”四目,同缺“燃燈”等五目。殿本、局本“燃燈”等五目内容完整,但内容簡略,條文較少,其實并非《唐會要》原文,而是殿本整理者根據新舊《唐書》等進行的補撰。[注]參見拙文《清人整理〈唐會要〉存在問題探析》,《歷史研究》2018年第1期。從諸鈔本正文所記順序看,“雜録”繫於“像”之後,這與目録及子目繫於“僧尼所隸”之後有異,頗疑傳抄有誤,殿本整理者據底本目録和子目對之進行調整,有據可從。

唐會要卷第五十一

官號

侍中 中書令 名稱 識量上

考證: 按此卷目録諸本皆同,然國圖B本目録“官號”下有後人識語:“按官號如侍中、中書令,官號也。名稱、識量、忠諫、舉賢、委任、崇獎,與官號何涉?[注]此處原有一字,後塗抹圈掉。侍中、中書令當并入省號之内。若官號自爲一目,不宜只有侍中、中書令二項,恐終有悮,俟考。”所疑不無道理。按本書卷五四《省號上》“門下省”“中書省”之後,不先敍二省長官侍中、中書令,逕記次官“門下侍郎”“中書侍郎”,於理不合,頗疑此處存在錯簡,然諸本率皆如此,故仍因舊目。

唐會要卷第五十七

翰林院

尚書省諸司上

尚書省 分行次第 尚書令 左右僕射

考證:“分行次第”,殿本、局本作“尚書省分行次第”,然四庫本與諸鈔本“分行次第”上並無“尚書省”三字,此三字當爲殿本整理者所補加,今不從。

唐會要卷第五十九

尚書省諸司下

度支使别官判度支附 户部郎中 户部員外郎 度支郎中 度支員外郎 金部郎中 金部員外郎 倉部郎中 倉部員外郎 鑄錢使 延資庫使 出納使 禮部尚書 禮部侍郎 禮部郎中 禮部員外郎太廟齋郎附 祠部郎中 祠部員外郎 膳部郎中 膳部員外郎 主客郎中 主客員外郎 祠祭使 兵部尚書 兵部侍郎 兵部郎中 兵部員外郎 職方郎中 職方員外郎 駕部郎中 駕部員外郎 庫部郎中 庫部員外郎 刑部尚書 刑部侍郎 刑部郎中 刑部員外郎 都官郎中 都官員外郎 比部郎中 比部員外郎 司門郎中 司門員外郎 工部尚書 工部侍郎 工部郎中 工部員外郎 屯田郎中 屯田員外郎 長春宫使 虞部郎中 虞部員外郎 水部郎中 水部員外郎

考證:“别官判度支附”“太廟齋郎附”,殿本、局本皆單列一目,作“别官度支”、“太廟齋郎”,無“附”字。諸鈔本目録與子目同作雙行小注,並未單列一目,只是小目未有“附”字,殿本整理者當據底本小目對原目進行了删改和調整,今不從。

唐會要卷第六十五

秘書省 殿中省 閑廄使 内侍省 太常寺 光禄寺 衛尉寺 宗正寺

考證:“殿中省”,除浙圖本外,其餘諸鈔本目録皆作“殿牧使”,且缺失卷六十六目録,然子目與小目又都不誤。究其原因,當係後人在傳抄過程中,誤把卷六十六目録混入此卷中,“殿中省”與“群牧使”并爲“殿牧使”,致使其後“内侍省”“太常寺”“光禄寺”“衛尉寺”“宗正寺”“太僕寺”諸目不存,也使卷六十六目録消失無蹤。殿本整理者對此作了調整和修改,所改有據,值得信從。

唐會要卷第六十六

太僕寺 群牧使 大理寺 鴻臚寺 司農寺 木炭使 太府寺 少府監將作監 國子監 東都國子監 廣文館 軍器監北京軍器庫附 都水監 宫苑監 西京苑揔監

唐會要卷第六十八

河南尹諸府尹附 都督府 刺史上

考證:“諸府尹附”,殿本、局本單列一目作“諸府尹”,無“附”字。四庫本無“諸府尹”目,“河南尹”後相繼爲“太原尹”“成都尹”“鳯翔府尹”“興德府尹”“河中府尹”“江陵尹”“興元府尹”諸目。按諸鈔本目録皆作“河南尹 諸府尹”,然子目又作“河南尹諸府尹府”,這裏“府”顯爲“附”之訛。值得注意的是,諸鈔本正文只有“河南尹”一目,其餘諸府尹皆附載其後,並未專門列目。據此可以推斷,“諸府尹”僅是“河南尹”的附目,而非單獨的一目,殿本、局本誤。

唐會要卷第六十九

刺史下 都督刺史已下雜條 别駕 判司 縣令 丞簿尉 州府及縣加減員官

考證:“都督刺史已下雜條”,四庫本、殿本、局本“雜條”作“雜録”,國圖A本目録、子目、小目均作“雜條”,其餘諸鈔本目録亦作“雜條”,子目則分作“都督已下”“刺史已下”二目,無“雜録”或“雜條”二字,小目又均作“都督刺史已下雜録”。綜合國圖A本及其他諸鈔本目録所記,疑《唐會要》原目當作“雜條”。

又“州府及縣加減員官”,殿本、局本作“州府及縣加減官”,四庫本作“州府及縣加減員”,諸鈔本目録作“州府及縣減官”,子目作“州府縣加減官”(按國圖A本缺“州”字),小目除國圖A本作“州府及縣加減員官”外,其餘諸本又同四庫本作“州府及縣加減員”。由此可見,諸鈔本或目録有“員”無“官”,或子目有“官”無“員”,但小目皆有“員”字,則是確鑿無疑的。故而可以大致判定,國圖A本(即明鈔本)所記“州府及縣加減員官”,當爲《唐會要》一書原目。又本書卷五八《户部侍郎》載:“貞元四年二月,上以度支自有兩税及鹽鐵、榷酒錢物以充經費,遂令收除陌錢及闕官料,并外官闕官職禄及减員官諸料,令户部侍郎竇參專掌,以給京文武官員料錢,及百司紙筆等用,至今行之。”[注]《唐會要》,四庫本,第744頁。殿本,第1011—1012頁。局本,第1187頁。按“以給京文武官員料錢”,四庫本無“京”字。所記“減員官”一詞,或可進一步佐證筆者的這一判斷。

唐會要卷第七十三

單于都護府三受降城附 安北都護府靈州附 安東都護府營州附 安南都護府 安西都護府姚州附 雜録

考證:“三受降城附”“靈州附”“營州附”“姚州附”,殿本、局本俱單獨列目,分别作“三受降城”“靈州都督府”“營州都督府”“姚州都督府”,無“附”字。按諸鈔本目録、子目所記,“三受降城”等皆爲雙行小注,明確記載其爲“單于都護府”等的附目,小目則相繼爲“三受降城”“靈州都督”“營州都督”“姚州都護府”等,所記與殿本、局本有異。四庫本除“靈州都督”作“靈州都護府”外,其餘與諸鈔本同。綜合四庫本與諸鈔本所記,可以初步判定,殿本整理者對原據底本抄寫格式作了調整,同時對相關文字進行了增删改補,這顯然已非《唐會要》目録原貌了。

唐會要卷第七十四

選部上

論選事 掌選善惡 吏曹裁製

考證:“裁製”,四庫本、殿本、局本作“條例”,諸鈔本目録、子目作“裁製”,然小目又作“條例”,前後不一。按四庫本、殿本、局本《五代會要》卷二二同有“吏曹裁製”目,[注]殿本目録作“吏曹裁置”,然小目又作“吏曹裁製”,“置”當爲“製”之訛。《五代會要》,第271頁。再結合諸鈔本目録與子目所記情況,則不難推知,《唐會要》原目當作“吏曹裁製”。

唐會要卷第七十五

選部下

貢舉上

明經所集業附 帖經條例

唐會要卷七十六

貢舉中

進士 緣舉雜録 制科舉 孝廉舉 開元禮舉 三禮舉 三傳三史附 童子 明法

考證:“緣舉雜録”,殿本、局本同,四庫本作“緣舉雜集”。諸鈔本目録與子目皆作“緣舉雜録”,然小目又同四庫本作“緣舉雜集”。[注]國圖A本“雜集”作“什集”,疑誤。按四庫本、殿本《五代會要》卷二三均有“緣舉雜録”目,則《唐會要》原目當作“雜録”。

“制科舉”,殿本、局本同,四庫本作“制舉科”。諸鈔本目録同四庫本作“制舉科”,然子目與小目又作“制科舉”。按唐代科舉考試分“制科”“常科”兩種,“制科”乃皇帝親自主持的考試,這裏當作“制科舉”,而非“制舉科”,“緣舉雜録”一目當可説明此點。

“孝廉舉”,殿本、局本同,四庫本作“孝廉科”。諸鈔本目録與子目皆同四庫本作“孝廉科”,然小目又作“孝廉舉”。從本卷前後諸目皆稱“舉”看,作“孝廉舉”是。

“開元禮舉”“三禮舉”二目,四庫本、殿本、局本同。諸鈔本目録與子目作“開元禮”“三禮”,無“舉”字,然小目又作“開元禮舉”“三禮舉”。綜合諸本情況,《唐會要》原目當作“開元禮舉”“三禮舉”。

“三傳三史附”“童子”“明法”三目,殿本、局本與諸鈔本皆同,[注]按國圖A本卷首子目作“童子明”,“明”字當因下目“明法”而衍。四庫本則作“三傳舉三史附”“童子科”“明法科”,“舉”“科”諸字或係整理者補加,今不取。

唐會要卷第七十九

諸使下

諸使雜録下

謚法上

唐會要卷第八十

謚法下

複字謚 朝臣複謚 雜録

考證: 殿本、局本卷七九“謚法上”目接抄於“諸使雜録”之後,二目呈並列關係,這與總目“諸使下”不相吻合,因爲“諸使”與“謚法”各自有别,二者並不同類。又卷八“複字謚”“朝臣複謚”“雜録”三目,殿本、局本同樣接抄於“謚法下”之後,四目呈並列關係,然“複字謚”等三目,其實屬“謚法”的具體實施辦法,與“謚法下”並不存在同等並列關係。因此,殿本、局本的這一書寫格式,恐存有疑問。按諸鈔本卷七九“謚法上”同樣接抄於“諸使雜録”之後,而卷八目録與子目並無“複字謚”“朝臣複謚”“雜録”三目,小目則同四庫本有此三目。頗疑這裏諸鈔本傳抄格式有誤,且目録與子目出現脱漏。上古本則對局本抄寫格式進行調整,具體内容如上。綜合諸本目録及相關内容的層次關係,筆者認爲,上古本這一調整合理有據,值得信從。

唐會要卷第八十六

奴婢 道路 街巷 橋梁 關 市 城郭

考證:“關”“市”二目,四庫本、殿本、局本作“關市”“市”。按國圖A本卷八五以後目録及正文皆缺,故不知其所記情況,而其餘諸鈔本目録與子目皆有“關市”,並無單獨的“市”目,小目則既有“關市”,其後又有單獨的“市”目。諸鈔本出現這種目録、子目與小目前後不相吻合的情況,大致存在兩種可能: 一是“關市”下漏抄“市”目;二是“關”“市”原爲分開的二目,後來傳抄出現訛誤,合并爲“關市”一目,而正文小目“關”後“市”字,則爲後人所補加。按史籍中關、市常並舉,二者並在一起敍述,殆無疑義,然“關市”之後,又有專門的“市”目,二目之間究竟是何關係,就有些不易理解了。值得注意的是,《五代會要》卷二六有“關”“市”二目,並無專門的“關市”目,再結合諸鈔本目録與子目有“關市”而無“市”目的相關記載,推測《唐會要》“關”“市”原作二目,後來傳抄出現錯訛,并爲“關市”一目了,故重新復原如上。

唐會要卷第八十七

轉運鹽鐵總敍 漕運 諸水陸運使轉運使 河南水陸運使 陜州水陸運使

考證:“諸水陸運使”,殿本、局本無,“漕運”目之後則有“轉運使”“河南水陸運使”“陝州水陸運使”三目,四庫本小目有此三目,無“諸水陸運使”目。國圖B、C本、廣圖本、浙圖本、臺北A本、静嘉堂本目録與子目均有“諸水陸運使”目,并無“轉運使”“河南水陸運使”“陝州水陸運使”三目,小目則同四庫本。按臺北B本雖缺目録,然子目同作“諸水陸運使”,無“轉運使”等三目。從諸鈔本所記情況看,這裏“諸水陸運使”是總稱,而“轉運使”“河南水陸運使”“陝州水陸運使”則是具體的使職名,二者之間存在明顯的從屬關係。换言之,“轉運使”等三目,其實是“諸水陸運使”的附目,殿本整理者當删除原底本目録之“諸水陸運使”目,改以“轉運使”“河南水陸運使”“陝州水陸運使”三目。諸鈔本或目録和子目漏抄“轉運使”等附目,或小目漏抄“諸水陸運使”諸字。今綜合諸鈔本所記,重新復原本卷目録如上。

唐會要卷第八十八

鹽鐵榷酤 鹽池使 鹽鐵使 倉及常平倉 雜録

考證:“榷酤”“鹽池使”“鹽鐵使”三目,四庫本同,殿本、局本目録則單獨列目,然諸鈔本目録與子目“鹽鐵”後並無此三目(臺北B鈔本子目同),而小目又同四庫本,情形與上卷八七相同。按《五代會要》卷二七有“鹽鐵雜條下”“漕運”“倉”“疏鑿利人”“閉糴”“泉貨”諸目,中間并無“榷酤”“鹽池使”“鹽鐵使”之類的條目,再結合諸鈔本目録與子目所記,推測“榷酤”“鹽池使”“鹽鐵使”三目,原爲“鹽鐵”之附目,後來傳抄時脱去。殿本單獨列目,當爲四庫館臣所補加,因爲原底本(即臺北A本)目録與子目並無相關文字記載。

唐會要卷第九十二

内外官料錢下 内外官職田 諸司諸色本錢上

考證: 按本卷以上三目,殿本、局本僅存“内外官料錢下”“内外官職田”二目,“諸司諸色本錢上”則見於下卷九三。四庫本小目亦僅存“内外官料錢下”“内外官職田”二目,其中“内外官職田”殘存四條内容。浙圖本目録、子目、小目俱存此三目,且“内外官職田”所記,與四庫本近同,頗值注意。國圖B本、臺北A本、静嘉堂本目録與子目同浙圖本,然小目僅存“内外官料錢下”,後二目及相關内容殘缺不存。臺北B本子目及小目情況與此三本相同。國圖C本、廣圖本目録與子目同浙圖本(按廣圖本目録作“外官職田”,缺“内”字),小目則與殿本、局本同。

古畑徹先生通過比較四庫本、殿本、臺北AB本、静嘉堂本異同與殘缺情況,率先考證指出,殿本此卷“内外官職田”及下卷九三“諸司諸色本錢上”“諸司諸色本錢下”,乃四庫館臣據《册府元龜》等書增補,并非《唐會要》原文。[注]古畑徹: 《〈唐會要〉の諸テキストについて》,《東方學》第七十八輯,1989年,第82—95頁。羅亮譯、劉安志校漢譯文《〈唐會要〉的諸版本》,載《山西大學學报》2017年第1期。這是一個重要的發現,值得重視。根據諸鈔本目録及子目所記,可以肯定,本書原目應爲“内外官料錢下”“内外官職田”“諸司諸色本錢上”三目,殿本整理者則把“諸司諸色本錢上”移至下卷九三,改變了《唐會要》原目面貌,恐不足取。

唐會要卷第九十三

諸司諸色本錢下

考證:“諸司諸色本錢下”,四庫本作“北突厥上”,殿本、局本則作“諸司諸色本錢上”“諸司諸色本錢下”二目。按廣圖本此卷目録作“北突厥”“西突厥”“沙陀突厥”“吐谷渾”,其下卷九四作“高昌”“高句麗”“百濟”“新羅”,後缺卷九五,明顯抄漏一卷。除廣圖本外,其餘諸鈔本目録皆僅有“諸司諸色本錢下”一目,其中静嘉堂本、臺北A、B本正文皆缺,浙圖本子目、小目同作“諸司諸色本錢下”,但小目之後又有“明堂制度”一目,卷末有後人題識:“據曝書亭跋,此卷已全闕,書賈欲足其數,襍以他書,殊可恨也。”國圖B、C本、廣圖本卷首無子目,抄寫格式與其他諸卷有異,且小目相繼爲“諸司諸色本錢上”“諸司諸色本錢下”,文字與殿本卷九三無異,其抄自殿本,殆無疑義。

按除廣圖本抄漏外,其他諸鈔本目録皆作“諸司諸色本錢下”,這應是《唐會要》一書原目。四庫本小目作“北突厥上”,把“北突厥”分爲上、下兩部分,這與諸鈔本目録完全不合,當係整理者見原底本此卷全缺,遂把下卷“北突厥”一分爲二,從而補足全書一百卷的總數。而殿本作“諸司諸色本錢上”“諸司諸色本錢下”二目,則係整理者把本屬上卷的“諸司諸色本錢上”移至本卷,這或許是基於所補内容前後均衡的考慮,但并非《唐會要》原目,則是可以肯定的。

唐會要卷第九十四

北突厥 西突厥 沙陀突厥 吐谷渾

考證: 按廣圖本此卷目録作“高昌”“高句麗”“百濟”“新羅”,乃因漏抄一卷,導致“北突厥”“西突厥”“沙陀突厥”“吐谷渾”四目移至上卷九三。四庫本小目作“北突厥下”“西突厥”“西陁突厥”“吐谷渾”,“西陁”乃“沙陁”之誤。除四庫本、廣圖本外,殿本、局本與其他諸鈔本目録皆作“北突厥”“西突厥”“沙陀突厥”“吐谷渾”,然子目與小目又各有不同。静嘉堂本、臺北A、B本此卷全缺,國圖B本、浙圖本子目與目録略同(“陀”作“陁”),但小目“西陁突厥”又與目録和子目不合,而與四庫本完全相同,足見此三種鈔本之間存在密切的關係。國圖C本、廣圖本無子目,書寫格式有異,小目則同目録。

按此卷内容,經黄麗婧、吴玉貴二位先生考證,確認係後人據朱熹《資治通鑑綱目》補撰,並非《唐會要》原文。[注]黄麗婧: 《〈唐會要〉闕卷後人僞撰考》,《江淮論壇》2012年第4期。吴玉貴: 《〈唐會要〉突厥、吐谷渾卷補撰考》,《文史》2015年第2輯。這是《唐會要》整理與研究的重要成果!那麽,如何認識與理解國圖B、C本、浙圖本、廣圖本四種鈔本中已有的相關内容?上已言及,國圖B本、浙圖本卷首有子目,而國圖C本、廣圖本無;前者小目“西陁突厥”同四庫本,後者小目“沙陀突厥”同殿本;就具體内容而言,二者也存在差異,如國圖B本、浙圖本“西突厥”中“(嗣聖)二十一年正月”條,所記嗣聖紀年與四庫本同,而國圖C本、廣圖本則作“長安四年正月”條,紀年則與殿本同。很明顯,國圖B本、浙圖本與四庫本同屬一個系統,而國圖C本、廣圖本則與殿本同屬另外一個系統。再看避諱情況,國圖B本、浙圖本既不避乾隆皇帝“弘”“暦”諱,又不避康熙皇帝“玄”字諱,則後人對此卷的補撰時間,當在康熙以前,是明人所補抑或清初人所補,尚待進一步考證。

不管如何,據諸鈔本目録所記,《唐會要》本卷原目爲“北突厥”“西突厥”“沙陀突厥”“吐谷渾”,應該是可以肯定的。

唐會要卷第九十六

契丹 奚 室韋 靺鞨 鐵勒 薛延陀

考證:“靺鞨”,四庫本同,殿本、局本“靺鞨”之後則多出“渤海”一目,與四庫本有異。按諸鈔本目録、子目、小目皆同四庫本,[注]按諸鈔本目録“薛延陀”均作“延陀”,無“薛”字,然子目、小目又有此字,當是漏抄。並無“渤海”之目。古畑徹先生業已注意到鈔本與殿本之間的差異,指出此卷“渤海”目乃四庫館臣所補加,并非《唐會要》原目,[注]古畑徹: 《〈唐會要〉の靺鞨·渤海の項目について》,《朝鮮文化研究》第八號,2001年,第1—25頁。所言甚是。

唐會要卷第九十八

回紇 西爨 昆彌國 林邑國 真臘國 白狗羌 曹國 殊柰國 拔野古國 霫 党項羌

考證:“霫”,四庫本作“霫國”,殿本、局本作“霫 內國”。按諸鈔本目録與子目均作“霫”,然小目又作“霫 內立”,與四庫本、殿本有異。衆所周知,“霫”乃中國古代北方民族,《隋書》、新舊《唐書》《通典》《册府元龜》《資治通鑑》《太平寰宇記》等史籍皆有明確記載,而“霫 內國”、“霫 內立”,除《唐會要》一書外,均不見其他相關史籍記載。值得注意的是,諸鈔本目録與子目均作“霫”,其後并無“ 內國”“ 內立”之類的字樣,[注]按臺北A本卷首子目原作“霫”,下有後人墨筆補“ 內立”二字。且小目又都作“霫 內立”,這與目録、子目前後也不相吻合。“ 內立”二字究屬何意,有無可能與“霫”字有關,值得探討。按《通典》卷一八五《邊防一·邊防序》“第十五 北狄六”下有“白霫先立反”,又同書卷一九七《邊防十三·突厥上》“是歲,泥利可汗及葉護俱被鐵勒所敗,並奚、霫五部内徙”條,杜佑自注稱:“霫,先立反。”[注]《通典》,北京: 中華書局,1988年,第4983、5406頁。可知“先立反”三字,實爲“霫”的音注。再看諸鈔本小目所記,“ 內”下有“立”字,且“ 內”右手偏旁爲“先”,左手偏旁“歹”又與“反”字相近,這恐怕不是偶然的巧合,“ 內”極有可能就是“反”、“先”二字的拼合,“ 內立”即“先立反”三字的誤抄。類似《唐會要》這種目録與子目同作“霫”,而小目作“霫先立反”標有音注的書寫格式,又見於其他史籍,如《通志》卷二《四夷傳七·北國下》目録與子目均作“霫”,然正文小目“霫”下,即有雙行小注“先立反”三字。[注]《通志》,北京: 中華書局,1987年,第3199、3215頁。有趣的是,《通志》所記亦爲“霫”,這可以進一步證明筆者上述的推斷。因此,《唐會要》一書中,此三字實爲“霫”的音注,原文當爲雙行小注,其後因傳抄出現疏誤,“先”“立”二字并爲“ 內”,並抄同正文了。四庫本作“霫國”,殿本作“霫 內國”,當係四庫館臣對原底本“霫 內立”三字的删改,不可憑信。

“党項羌”,四庫本、殿本、局本同,諸鈔本目録與子目作“党項國”,然小目又同四庫本、殿本等作“党項羌”。“國”與“羌”未知孰是,這裏暫從殿本。

唐會要卷第九十九

東謝蠻 西趙蠻 牂牁蠻 南平蠻 東女國 婆利國 倭國 大羊同國 烏羅渾國 女國 石國 吐火羅國 曇陵國 康國 盤盤國 朱俱婆國 甘棠國 罽賓國 流鬼國 史國 拂菻國 烏萇國 耨陀洹國

考證:“牂牁蠻”,諸鈔本目録與子目無“蠻”字,然小目又同四庫本、殿本作“牂牁蠻”,疑諸鈔本目録與子目脱“蠻”字。

“南平蠻”,四庫本作“南詔蠻”,殿本、局本“南平蠻”之後又多出“南詔蠻”一目,與四庫本有異。按諸鈔本目録與子目均作“南平蠻”,小目則多誤作“南正蠻”,但其後均無“南詔蠻”。比較四庫本“南詔蠻”與諸鈔本“南平蠻”之差異,可以發現,二者内容相同,只是標目不同而已。再看諸鈔本“南平蠻”與殿本“南平蠻”“南詔蠻”之異同,殿本“南詔蠻”所記,除“南詔蠻,本烏蠻之别種也”至“復敗於大和,寇陷巂州及會同軍”一段文字外,其餘皆與諸鈔本“南平蠻”略同。爲何會出現這種差異?“南平蠻”與“南詔蠻”是何關係?據《太平寰宇記》卷一七八《四夷七·南平蠻》載:

南平蠻。北與涪州接,部落四千餘户。山有毒草及沙虱、蝮蛇,人並樓居,登梯而上,號爲“干欄”。其王姓朱氏,號爲劍荔王。唐貞觀三年,遣使入朝,以其地隸渝州。按即南詔蠻是也。(中略)自後朝貢不絶,以至會昌年中。[注]《太平寰宇記》,北京: 中華書局,2007年,第3401—3402頁。

按《太平寰宇記》所記,與四庫本及諸鈔本略同,並無殿本“南詔蠻”中“南詔蠻,本烏蠻之别種也”至“復敗於大和,寇陷巂州及會同軍”一段文字。其中“按即南詔蠻是也”一語,可明“南平蠻”與“南詔蠻”之間的關係,二者同指一個民族,故并在一起敍述。從諸鈔本所記情況看,《唐會要》原目應爲“南平蠻”,且其後並無專門的“南詔蠻”一目,四庫本整理者當改原底本“平”(或訛爲“正”)爲“詔”,殿本整理者則把原底本“南平蠻”内容一分爲二,其後增補“南詔蠻”一目,並據相關史籍補加如上“南詔蠻,本烏蠻之别種也”至“復敗於大和,寇陷巂州及會同軍”一段文字。此段文字不見於四庫本與諸鈔本,《舊唐書》卷一九七《南詔蠻傳》則有類似記載,[注]《舊唐書》,北京: 中華書局,1975年,第5280—5281頁。比較其與殿本之異同,可以發現,二者相似度極高,四庫館臣當摘抄《舊唐書》相關内容補入殿本一書中。殿本整理者當據此增補,其并非《唐會要》原文,應該是可以肯定的。

又“朱俱婆國”,四庫本同,殿本、局本目録亦同,然小目作“朱俱波國”,上古本據局本小目統一改作“朱俱波國”。按諸鈔本目録、子目、小目俱作“朱俱婆國”,則殿本、局本小目“波”當爲“婆”之刻誤,上古本統一厘定爲“朱俱波國”,恐非《唐會要》原目。

又“耨陀洹國”,四庫本、殿本、局本同,諸鈔本目録與子目同作“耨佗洹國”,然正文小目又均作“陀洹國”(浙圖本“陀”作“陁”),無“耨”字。按《通典》卷一八八《邊防四·南蠻下》作“陀洹”“陀洹國”,[注]《通典》,第5106頁。《册府元龜》卷九六《外臣部·土風二》、卷九七《外臣部·朝貢三》,[注]《册府元龜》,北京: 中華書局,1960年,第11291、11400頁。以及《太平御覽》卷七八八、卷九二四引《唐書》[注]《太平御覽》,北京: 中華書局,1960年,第3492、4103頁。皆作“陀洹國”或“陁洹國”,然《太平寰宇記》卷一七七《四夷六·南蠻二》又作“褥陀洹”“褥陀洹國”。[注]《太平寰宇記》,第3373、3381頁。《新唐書》卷二二二下《南蠻傳下》云:“陀洹,一曰耨陀洹。”[注]《新唐書》,北京: 中華書局,1975年,第6303頁。綜合諸鈔本及史籍記載,頗疑《唐會要》原目作“陀洹國”,這裏姑且暫從殿本作“耨陀洹國”。

唐會要卷第一百

瑟匿國 悉立國 求拔國 俱蘭國 骨利幹國 訶陵國 婆登國 波斯國 都播國 結骨國 天竺國 歌邏禄國 泥婆羅國 大食國 火辭彌國 駮馬國 金利毗逝國 多摩長國 蝦夷國 歌羅舍分國 日本國 師子國 多蔑國 多福國 耽羅國 拘蔞蜜國 驃國 占卑國 雜録 歸降官位

考證:“歌邏禄國”,殿本、局本“歌”作“葛”,然四庫本與諸鈔本皆作“歌”,“葛”當爲殿本整理者對原底本“歌”的删改,《唐會要》原目應作“歌邏禄國”。

“泥婆羅國”,殿本、局本目録作“尼婆邏國”,然正文小目又作“泥婆羅國”,四庫本小目同,上古本統一改定爲“泥婆羅國”。諸鈔本目録、子目、小目也不一致,或作“尼婆邏國”,或作“尼婆羅國”,或作“泥婆羅國”,存在“尼”與“泥”“羅”與“邏”之不同。不過,諸本小目多作“泥婆羅國”,疑即《唐會要》原目。

“金利毗逝國”,殿本、局本作“金利毗迦國”,四庫本作“舍利毗迦國”,國圖C本、廣圖本、臺北AB本、静嘉堂本目録與子目皆作“金利毗逝國”,然小目又作“金利毗遊國”,國圖B本、浙圖本目録與小目俱作“金利毗遊國”,然子目又同其他諸鈔本作“金利毗逝國”。按《册府元龜》卷九五七《外臣部·國邑一》[注]《册府元龜》,第11259頁。、《太平御覽》目録及卷七八八引《唐書》[注]《太平御覽》,第3491頁。、《太平寰宇記》卷一七七《四夷六》[注]《太平寰宇記》,第3373、3385頁。都作“金利毗逝國”,雖譯音無定字,然這裏作“逝”是。“遊”“舍”乃“逝”“金”之形訛,“迦”則爲四庫館臣所臆改了。

“多摩長國”,四庫本同,殿本、局本作“多摩萇國”,諸鈔本目录與子目均作“多婆長國”,然正文小目又作“多摩長國”。按《通典》卷一八八《邊防四·多摩長》《太平寰宇記》卷一七七《四夷六》也都作“多摩長國”,[注]《通典》,第5107頁。《太平寰宇記》,第3383頁。作“長”是,“萇”當爲殿本整理者臆改。

“多福國”,四庫本及諸鈔本正文小目無,内容亦闕,殿本、局本小目與内容則齊全完整。經核對比較殿本與諸鈔本之異同,可以發現,殿本整理者其實是把原底本(即臺北A本)“多蔑國”最後一條“龍朔元年八月朝貢使至”抽出,單列爲“多福國”,並增補“其王難婆修强宜説遣”數字,此王名見《新唐書》卷二二一下《西域傳下》:“龍朔元年,多福王難婆修彊宜説遣使者來朝。”[注]《新唐書》,第6260頁。然經四庫館臣這一調整,上目“多蔑國”内容就不完整了。據《册府元龜》卷九七《外臣部·朝貢三》載:“龍朔元年八月,多篾國王摩如失利、多福國王難修强宜説、耽羅國王儒李都羅等並遣使來朝,各貢方物。三國皆林邑之南邊海小國也。”[注]《册府元龜》,第11402頁。很顯然,龍朔元年八月遣使來朝的,有多篾、多福、耽羅三國國王,《唐會要》原本所記無誤,只是後來傳抄時出現了脱漏,四庫館臣這一“拆東補西”做法,實不可取。

以上在充分調查八種《唐會要》鈔本基礎上,參據四庫本、殿本、局本及相關史籍,對《唐會要》目録中存在的一些問題進行了初步考釋,並試圖復原出其書的原貌。當然,由於《唐會要》一書僅以鈔本傳世,脱誤頗多,加之清代四庫館臣整理該書時,又進行了不同程度的增删改補,導致通行本《唐會要》與王溥原書存在不少差距,故而本文的考證與復原尚屬初步,能否成立也有待時間的進一步驗證,尚望國内外專家學者不吝賜教!

附録: 《唐會要》目録復原結果

唐會要一百卷

目録

唐會要卷第一

帝號上

唐會要卷第二

帝號下 雜録 追謚皇帝 雜録

唐會要卷第三

皇后 雜録 内職 雜録 出宫人

唐會要卷第四

儲后 雜録 追謚皇太子 雜録 皇太孫

唐會要卷第五

諸王 雜録

唐會要卷第六

公主 雜録 和蕃公主 雜録

唐會要卷第七

封禪

唐會要卷第八

郊議上

唐會要卷第九

雜郊議下

唐會要卷第十

親拜郊 雜録 親迎氣 后土 藉田 藉田東郊儀 九宫壇 皇后親蠶

唐會要卷第十一

明堂制度

唐會要卷第十二

饗明堂議 廟制度

唐會要卷第十三

親饗廟 禘祫上

唐會要卷第十四

禘祫下 獻俘

唐會要卷第十五

廟議上

唐會要卷第十六

廟議下

唐會要卷第十七

祭器議 廟災變 緣廟裁制上

唐會要卷第十八

緣廟裁制下 配饗功臣 雜録

唐會要卷第十九

廟隸名額 孝敬皇帝廟 讓皇帝廟 儀坤廟 諸太子廟公主廟附 百官家廟

唐會要卷第二十

陵議 親謁陵 公卿巡陵

唐會要卷第二十一

緣陵禮物 諸僭號陵 皇后諸陵議 陪陵名位 諸陵雜録

唐會要卷第二十二

社稷 祀風師雨師雷師及壽星等 嶽瀆 前代帝王 龍池壇

唐會要卷第二十三

武成王廟 寒食拜掃 緣祀裁制 牲牢 忌日 諱

唐會要卷第二十四

受朝賀 諸侯入朝 二王三恪 朔望朝參常朝日附 廊下食

唐會要卷第二十五

輟朝 雜録 百官奏事 親王及朝臣行立位 文武百官朝謁班序

唐會要卷第二十六

册讓 舉人自代 讀時令 命婦朝皇后應儀制附 皇太子冠 皇太子加元服

皇太子見三師禮 不許與諸王及公主抗禮 鄉飲酒 大射 講武 牋表例 待制官侍讀附

唐會要卷第二十七

行幸

唐會要卷第二十八

蒐狩 祥瑞上

唐會要卷第二十九

祥瑞下 追賞 節日

唐會要卷第三十

大内 弘義宫 通義宫 慶善宫 太和宫 洛陽宫 大明宫 玉華宫 九成宫 奉天宫 三陽宫 興慶宫 華清宫 諸宫 雜記

唐會要卷第三十一

輿服上

裘冕 章服品第内外官章服附 雜録 冠 巾子 魚袋

唐會要卷第三十二

輿服下

笏 異文袍 輅車 乘舆雜記 羃離 戟

雅樂上

唐會要卷第三十三

雅樂下

太常樂章 凱樂 讌樂 清樂 散樂 破陳樂 慶善樂 諸樂 四夷樂東夷二國樂 南蠻諸國樂 西戎五國樂 北狄三國樂

唐會要卷第三十四

論樂 雜録

唐會要卷第三十五

學校 褒崇先聖先師已下附 釋奠 經籍 書法

唐會要卷第三十六

脩撰 氏族 蕃夷請經史 附學讀書

唐會要卷第三十七

五禮篇目 禮儀使 服紀上

唐會要卷第三十八

服紀下 奪情 葬 辰日 雜記

唐會要卷第三十九

定格令 議刑輕重

唐會要卷第四十

君上慎恤 臣下守法 定贓估 論赦宥

唐會要卷第四十一

斷屠釣 左降官及流人 酷吏 雜記

唐會要卷第四十二

曆 渾儀圖 測景 地震 日蝕 月蝕

唐會要卷第四十三

彗孛 五星凌犯 星聚 流星 山摧石隕 水災上

唐會要卷第四十四

水災下 火 木冰 螟蜮 雜災變 太史局 雜録

唐會要卷第四十五

功臣

唐會要卷第四十六

前代功臣 封建 封建雜録上

唐會要卷第四十七

封建雜録下 封諸嶽瀆 議釋教上

唐會要卷第四十八

議釋教下 寺西京 東京

唐會要卷第四十九

像 僧道立位 僧尼所隸 雜録 燃燈 病坊 僧籍 大秦寺 摩尼寺

唐會要卷第五十

尊崇道教 觀 雜記

唐會要卷第五十一

官號

侍中 中書令 名稱 識量上

唐會要卷第五十二

識量下 忠諫

唐會要卷第五十三

舉賢 委任 崇獎 雜録

唐會要卷第五十四

省號上

門下省 中書省 門下侍郎 中書侍郎 左右散騎常侍 給事中

唐會要卷第五十五

省號下

中書舍人 諫議大夫 匭

唐會要卷第五十六

起居郎起居舍人 左右補闕拾遺 符寶郎

唐會要卷第五十七

翰林院

尚書省諸司上

尚書省 分行次第 尚書令 左右僕射

唐會要卷第五十八

尚書省諸司中

左右丞 左右司郎中 左右司員外郎 吏部尚書 吏部侍郎 吏部郎中 吏部員外郎 司封郎中 司封員外郎 司勛郎中 司勛員外郎 考功郎中 考功員外郎 户部尚書 户部侍郎

唐會要卷第五十九

尚書省諸司下

度支使别官判度支附 户部郎中 户部員外郎 度支郎中 度支員外郎 金部郎中 金部員外郎 倉部郎中 倉部員外郎 鑄錢使 延資庫使 出納使 禮部尚書 禮部侍郎 禮部郎中 禮部員外郎太廟齋郎附 祠部郎中 祠部員外郎 膳部郎中 膳部員外郎 主客郎中 主客員外郎 祠祭使 兵部尚書 兵部侍郎 兵部郎中 兵部員外郎 職方郎中 職方員外郎 駕部郎中 駕部員外郎 庫部郎中 庫部員外郎 刑部尚書 刑部侍郎 刑部郎中 刑部員外郎 都官郎中 都官員外郎 比部郎中 比部員外郎 司門郎中 司門員外郎 工部尚書 工部侍郎 工部郎中 工部員外郎 屯田郎中 屯田員外郎 長春宫使 虞部郎中 虞部員外郎 水部郎中 水部員外郎

唐會要卷第六十

御史臺上

御史臺 東都留臺 御史大夫 御史中丞 侍御史 殿中侍御史 監察御史

唐會要卷第六十一

御史臺中

館驛使 彈劾

唐會要卷第六十二

御史臺下

諫諍 推事 出使 知班 雜録

唐會要卷第六十三

史館上

史館移置 諸司應送史館事例 脩前代史 脩國史 在外脩史 脩史官 史館雜録上

唐會要卷第六十四

史館下

史館雜録下 弘文館 文學館 崇文館 集賢院 崇玄館

唐會要卷第六十五

秘書省 殿中省 閑廄使 内侍省 太常寺 光禄寺 衛尉寺 宗正寺

唐會要卷第六十六

太僕寺 群牧使 大理寺 鴻臚寺 司農寺 木炭使 太府寺 少府監 將作監 國子監 東都國子監 廣文館 軍器監北京軍器庫附 都水監 宫苑監 西京苑總監

唐會要卷第六十七

東宫官 詹事府 左春坊 右春坊 家令寺 率更令 太子僕寺 王府官 致仕官 員外官 試及斜濫官 伎術官 留守 京兆尹

唐會要卷第六十八

河南尹諸府尹附 都督府 刺史上

唐會要卷第六十九

刺史下 都督刺史已下雜條 别駕 判司 縣令 丞簿尉 州府及縣加減員官

唐會要卷第七十

量户口定州縣等第例 州縣分望道 州縣改置上

唐會要卷第七十一

州縣改置下 十二衛 東宫諸衛

唐會要卷第七十二

京城諸軍 府兵 軍雜録 馬 諸監馬印 諸蕃馬印

唐會要卷第七十三

單于都護府三受降城附 安北都護府靈州附 安東都護府營州附 安南都護府 安西都護府姚州附 雜録

唐會要卷第七十四

選部上

論選事 掌選善惡 吏曹裁製

唐會要卷第七十五

選部下

貢舉上

明經所集業附 帖經條例

唐會要卷七十六

貢舉中

進士 緣舉雜録 制科舉 孝廉舉 開元禮舉 三禮舉 三傳三史附 童子 明法

唐會要卷第七十七

貢舉下

科目雜録 弘文崇文生舉 崇玄生道舉附 論經義

諸使上

觀風俗使 巡察按察巡撫等使

唐會要卷第七十八

諸使中

黜陟使 采訪處置使 五坊宫苑使 皇城使 元帥 都統 節度使每使管内軍附 親王遥領節度使 宰相遥領節度使 諸使雜録上奏薦附

唐會要卷第七十九

諸使下

諸使雜録下

謚法上

唐會要卷第八十

謚法下

複字謚 朝臣複謚 雜録

唐會要卷第八十一

勛 階 用蔭 考上

唐會要卷第八十二

唐會要卷第八十三

嫁娶 租税上

唐會要卷第八十四

租税下 雜税 租庸使 兩税使 户口數 雜録 移户

唐會要卷第八十五

團貌 雜録 定户等第 户口使 籍帳 逃户

唐會要卷第八十六

奴婢 道路 街巷 橋梁 關 市 城郭

唐會要卷第八十七

轉運鹽鐵總敍 漕運 諸水陸運使轉運使 河南水陸運使 陜州水陸運使

唐會要卷第八十八

鹽鐵榷酤 鹽池使 鹽鐵使 倉及常平倉 雜録

唐會要卷第八十九

疏鑿利人 磑碾 泉貨

唐會要卷第九十

閉糴 和糴 食實封數 緣封雜記 内外官禄

唐會要卷第九十一

内外官料錢上

唐會要卷第九十二

内外官料錢下 内外官職田 諸司諸色本錢上

唐會要卷第九十三

諸司諸色本錢下

唐會要卷第九十四

北突厥 西突厥 沙陀突厥 吐谷渾

唐會要卷九十五

高昌 高句麗 百濟 新羅

唐會要卷第九十六

契丹 奚 室韋 靺鞨 鐵勒 薛延陀

唐會要卷第九十七

吐蕃

唐會要卷第九十八

回紇 西爨 昆彌國 林邑國 真臘國 白狗羌 曹國 殊柰國 拔野古國 霫 党項羌

唐會要卷第九十九

東謝蠻 西趙蠻 牂牁蠻 南平蠻 東女國 婆利國 倭國 大羊同國 烏羅渾國 女國 石國 吐火羅國 曇陵國 康國 盤盤國 朱俱婆國 甘棠國 罽賓國 流鬼國 史國 拂菻國 烏萇國 耨陀洹國

唐會要卷第一百

瑟匿國 悉立國 求拔國 俱蘭國 骨利幹國 訶陵國 婆登國 波斯國 都播國 結骨國 天竺國 歌邏禄國 泥婆羅國 大食國 火辭彌國 駮馬國 金利毗逝國 多摩長國 蝦夷國 歌羅舍分國 日本國 師子國 多蔑國 多福國 耽羅國 拘蔞蜜國 驃國 占卑國 雜録 歸降官位