新时代华人数学教育研究的特点与展望——“第三届华人数学教育大会”综述

邹佳晨,姜浩哲,沈中宇

新时代华人数学教育研究的特点与展望——“第三届华人数学教育大会”综述

邹佳晨1,2,姜浩哲1,沈中宇2

(1.华东师范大学 教师教育学院,上海 200062;2.华东师范大学 数学科学学院,上海 200241)

第三届华人数学教育大会于2018年10月26—28日在华东师范大学召开.大会主要围绕7个主题展开,共设大会报告8场,大会全体讨论1场,青年学者、研究生论坛1场,分组报告155场,壁报交流66个,原创数学话剧1场.从中可总结新时代华人数学教育研究的特点有:理论实践并重,聚焦教师教育;立足课程改革,关注核心素养;整合信息技术,顺应时代发展;历史现实交汇,数学人文相融.

CCME-3;华人数学教育大会;新时代;特点

1 会议概况

华人数学教育大会(Chinese Congress on Mathematics Education,简称CCME)是全球华人数学教育研究理论与实践经验交流的大型国际会议,每两年举办一次,在国际数学教育领域具有重要影响.第三届华人数学教育大会于2018年10月26—28日在华东师范大学成功召开.此次盛会由华东师范大学、北京师范大学、西南大学主办,来自美国、英国、新加坡、中国(包括港澳台地区)等八百余位国内外的专家、学者、研究生和一线教师参会.CCME-3共设大会报告8场,大会全体讨论1场,青年学者、研究生论坛1场,分组报告155场,壁报交流4场,原创数学话剧1场.华东师范大学范良火教授、汪晓勤教授担任国际程序委员会主席并主持了开幕式.中国著名数学家、国际欧亚科学院院士、中国当代教育名家、华东师范大学教授张奠宙先生在大会开幕式上通过视频寄语,勉励和希望全体华人数学教育工作者未来能“以华人数学教育学派的姿态出现在世界舞台上”.

1.1 CCME溯源

近十多年来,儒家文化圈、华人世界在TIMSS、PISA等大型国际教育评价项目的优异表现越来越引起全球,特别是国际教育界的广泛关注[1].与此同时,自21世纪初开始的中国大陆数学课程改革在理论和实践层面,都产生了一系列值得深入研究的课题和需要认真解决的问题[2].在此背景下,第一、二届华人数学教育大会先后于2014年、2016年在北京师范大学、西南大学召开[3].CCME以“分享华人数学教育研究成果,促进数学教育国际交流与合作”为主旨,群贤毕至,少长咸集,已经成为华人数学教育界的盛事.

1.2 CCME-3的主题

CCME-3主要围绕以下7个主题展开:(1)数学课程与教材;(2)数学课堂教学;(3)数学教师教育与专业发展;(4)数学史与数学教育;(5)国际与比较数学教育;(6)认知科学与数学教育;(7)小学数学教育.

2 会议内容

2.1 大会报告

美国加州大学伯克利分校Alan Schoenfeld教授做了第一场大会报告,题为“为扎实理解的教学:什么是普遍性的?什么是具有文化特异性的?”Schoenfeld教授是美国科学促进会(American Association for the Advancement of Science)和美国教育研究协会(American Educational Research Association)成员,2012年国际数学教育委员会克莱因奖(Felix KleinMedal)获得者.Schoenfeld教授从“让学生成为知识渊博、足智多谋的思考者和问题解决者的5个课堂特征是什么”和“如何支持教师发展知识和技能,使其能为学生创造具备上述特征的课堂环境”两个问题出发,介绍了为扎实理解的教学(Teaching for Robust Understanding,简称TRU)的框架、工具和技术.TRU框架从内容、认知需求、公平获得、归属感和身份认同感、形成性评价5个维度为考量教学提供了一种语言和视角;教师专业发展共同体可以使用TRU作为持续发展的反思工具.TRU在某些程度上反映了典型的西方课堂活动价值观,但同时提出一个有趣的问题:TRU是否以及如何适应中国的文化背景?

美国特拉华大学蔡金法教授做了题为“数学问题提出研究:我们所知道的以及我们要去的地方”的大会报告.蔡金法教授指出,过去二十年的实践表明,越来越多的研究人员开始关注“使问题提出作为课堂教学的一个更突出特征”.蔡金法教授基于10个研究问题讨论了目前关于问题提出的研究现状,并指出未来可能的数学问题提出研究的方向.

美国肯塔基大学马欣教授做了题为“大规模数据库的数据挖掘是推动教育研究的一种方式”的大会报告.马欣教授指出,信息时代许多国际、国家和区域的大规模数据库为教育研究提供了极好和独特的机会.马欣教授演示了各种数据挖掘技术以及如何利用大规模数据的丰富信息来发展教育理论,从而为教育改革的政策走向和实践导向提供参考和依据.

美国德州农工大学李业平教授做了题为“小学教师的数学准备:他们准备好教数学了吗?”的大会报告.李业平教授简要回顾了小学教师数学准备的学术研究,探讨了课程准备与教学现实之间可能存在的联系和脱节,并比较了在中国和韩国的案例中职前教师和在职教师信心和面向教学的数学概念知识(Mathematics Conceptual Knowledge for Teaching)水平测试中的表现.

华东师范大学鲍建生教授做了题为“基于数学课堂教学的教师实践知能模型的构建与使用”的大会报告.鲍建生教授在顾泠沅教授提出的“教师实践知能”概念的基础上,从课堂教学实践以及教师的实践经验与智慧角度介绍和分析了数学教师实践知能模型的缘起、框架以及基于实践知能模型的视频案例研修平台的构建.

台湾师范大学谢丰瑞教授做了题为“数学教学结构型实务研究之发展与实例”的大会报告.谢丰瑞教授介绍了数学教学结构型实务研究模式的价值与意义、特征、方法和推广的可能性,并分享了“从学生观点探讨能提升初中学生数学学习动机之教师教学安排”和“学生心目中的理想数学教师专业能力与行为”两个研究实例.

北京师范大学綦春霞教授做了题为“数学项目学习的理论与实践系列研究”的大会报告.綦春霞教授介绍了近十年来国外数学项目学习应用研究的理论成果,分享了团队在数学项目学习的课程设计和教学实践中进行的探索,并就数学项目学习的功能和实施以及义务教育阶段数学课程标准的修订提出若干建议.

英国伦敦大学学院教育学院Celia Hoyles教授做了最后一场大会报告,题为“数字时代数学教育的未来发展方向”.Hoyles教授于2004年荣获国际数学教育委员会首届弗赖登塔尔奖(Hans FreudenthalMedal).Hoyles教授认为,数字时代如何改变数学教育中学习者和教师的数学实践已成为国际数学教育研究的焦点问题.Hoyles教授回顾了2008 年在第11届国际数学教育大会(ICME-11)主题演讲中关于计算机和信息技术在数学教育中作用的讨论,从研究和课程开发的视角阐述了数字时代数学教育领域理论和实践的变化,并介绍了“ScratchMaths”软件在欧洲、澳大利亚、美国和中国数学课堂中的应用.Hoyles教授同时指出,使用数字化工具进行创新需要时间、精力以及设计和教学方面的专业知识,但是,毋庸置疑,让数学“活起来”是值得不同国家为之努力的方向.

2.2 大会全体讨论

在大会全体讨论中,来自北京师范大学的张英伯教授、天津师范大学的王光明教授、英国南安普敦大学的Christian Bokhove副教授、华东师范大学的熊斌教授和徐斌艳教授就性别、文化、资优教育与数学教育的有关问题与参会者交流他们的研究发现和心得,由徐斌艳教授主持.张英伯教授通过分享参加中国教育学会CAP数学专家委员会工作的点滴,介绍了中国大学先修课程的实施模式和现状;王光明教授报告了“高效率数学学习高中生数学成绩的影响路径”研究,研究发现,在高中阶段对高中生的数学成绩作用最大的是数学元认知,其后依次是数学非智力因素、智力因素、数学学习策略和数学素养;Bokhove副教授报告了国际视野下数学资优生的有关内容,指出资优生的界定十分重要,且应当为优秀学生提供更多的支持,倡导包容的“资优教育”;熊斌教授从数学竞赛对数学能力培养的角度,指出数学竞赛提供了大量的“问题解决”的训练素材,有助于培养学生一定的数学洞察力与创造性思维.

2.3 分组报告

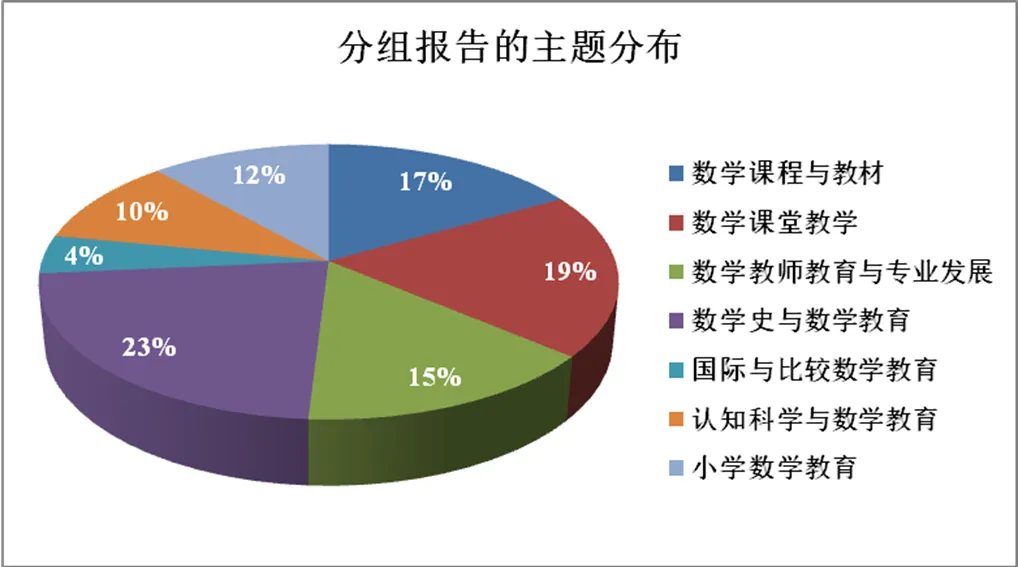

大会共安排了分组报告155场,其中邀请报告13场,分属七大主题,图1展示了分组报告的主题分布.

图1 分组报告的主题分布

主题一“数学课程与教材”的报告共计26场,内容主要包括中外数学教材内容和数学课程理念的比较研究,基于核心素养的数学课程构建与实践,数学教科书中核心素养的内容分析,高中数学课程实施中的关键问题调查分析等.台湾屏东大学徐伟民教授做了题为“数学课程研究的发展与未来”的邀请报告,指出了解课程本身、教师实施或使用、学生学习3者之间的关系是课程有效性最关注的议题之一.北京师范大学刘坚教授做了题为“数学课程教材30年探索——以新世纪小学数学教材和Power Maths为例”的邀请报告,指出新世纪以来经历了一个重大的转变:从教师普遍“照本宣科”(According to textbooks to teaching)到反对教师“照本宣科”再到鼓励教师“照本(Nature)宣科”,因为这个“本”(Nature)就是学生主动学习的过程.

主题二“数学课堂教学”的报告共计30场,内容主要包括问题提出融入数学课堂教学的理论和实践研究,中小学数学优质课特征的比较研究,信息技术或大数据背景下学生核心素养培养的路径探析,数学概念教学的建构、实践与反思等.英国伦敦大学学院教育学院Richard Noss教授做了题为“数学学习和教学的意义与投入:计算机的角色”的邀请报告,演示了其团队开发的“ScratchMaths”软件,强调计算机是丰富数学课堂教学的一个重要角色.台湾交通大学陈明璋教授、台北大学李俊仪教授等做了题为“通过逐步分解和校准信息来增进程序性知识的理解:整合和分解原则的案例”的邀请报告,其团队在认知理论的基础上创造性地提出了“SOIL土壤教学心法”.

主题三“数学教师教育与专业发展”的报告共计23场,内容主要包括数学教师教育国际比较研究,专家型教师知识结构、专业意识、关键能力的调查研究,职前教师教学信念、学科知识、核心素养发展的研究等.台湾师范大学朱启台教授、谢丰瑞教授等做了题为“台湾中学数学职前教师之觉察力——以形成性评量为例”的邀请报告,指出研究发现台湾中学数学职前教师常忽略学习者的学习状态或能力,“以学生为中心”的意识较为薄弱.常州信息职业技术学院张夏雨老师、南京师范大学喻平教授做了题为“高职院校数学教师核心素养量表的编制”的邀请报告,对研究结果中高职院校数学教师核心素养结构、认识总体水平和群体认识差异的有关内容进行了探讨.

主题四“数学史与数学教育”的报告共计35场,内容主要包括HPM视角下的教学设计和课例研究,数学文化视角下的教材分析与比较,HPM视角下的教师专业发展等.台湾勤益科技大学刘柏宏教授做了题为“台湾高中数学课程的新方向”的邀请报告,指出数学是一种人文素养、一门人文学科;跨领域学习模式已成为21世纪教育主流;而数学史彰显了数学与各学科间的相互影响.内蒙古师范大学代钦教授做了题为“历史文化视角下的中国数学课例研究”的邀请报告,指出中国的课例研究是数学教育研究的重要组成部分,是数学教学实践与理论相结合的纽带,长期以来中国数学教育已经积累了丰富的课例研究经验,形成了稳定的模式,凝练了具有指导意义的思想.

主题五“国际与比较数学教育”的报告共计7场,内容主要包括中外微积分课程的学生学习背景调查研究、IB数学内部评价研究等.新加坡南洋理工大学Leong Yew Hoong副教授做了题为“我们在新加坡开展问题解决吗?”的邀请报告,指出新加坡学生在TIMSS和PISA中的出色表现与问题解决能力密切相关,但新加坡学者仍在不断尝试进行设计研究以增强新加坡学生的问题解决能力.

主题六“认知科学与数学教育”的报告共计16场,内容主要包括中学生数学学习的性别差异分析,学生数感、数学符号意识的脑电生理特点研究,学生自我效能感的调查分析及其对数学核心素养的影响研究等.台湾嘉义大学张宇梁教授、美国加州大学伯克利分校Alan Schoenfeld教授做了题为“是什么造就了强有力的数学课堂?台湾六年级学生数学学习的‘TRU’故事”的邀请报告,指出TRU不是一套给予教师教学方法的工具,而是向教师传递一种正确的价值观:教师应秉持“所有学生都应该得到具有建设性的学习支持,并有机会尽可能广泛地发展他们的数学理解”之观点以落实真正“好的教学”.南京师范大学喻平教授做了题为“数学学习心理的几项研究”的邀请报告,分别介绍了数学学习心理的CPFS结构理论的实证研究、问题解决中的模式识别与迁移研究、中小学教师认识信念取向及其对教学行为的影响研究、中学生核心素养的评价研究以及若干启示.

主题七“小学数学教育”的报告共计18场,内容主要包括应用程序(Apps)对小学生数学学习情意影响的研究,小学生概念意义理解的研究和概念的学习进阶理论研究,基于“情境+问题串”的学生学习过程研究等.北京教育科学研究院张丹教授、海淀实验小学刘晓老师做了题为“‘问题引领学习’的构建及单元教学研究”的邀请报告,指出问题提出活动可以和常规内容学习相结合,从而给学生带来更多的学习机会:问题提出能力、学习主动性、应用意识.香港教育大学张侨平助理教授、桂林市秀峰区教育局教研室陈燕虹老师做了题为“小学数学绘本阅读的理论和实践——以香港、桂林两地的教学为例”的邀请报告,指出研究发现具有相同图像的无字绘本和有字绘本均能引发学生对数学知识的学习,但阅读无字绘本和有字绘本会引发学生不同的心智运思历程.

2.4 大会其它信息

此次大会还安排了青年学者、研究生论坛1场,由首都师范大学王瑞霖博士、北京师范大学王立东博士、上海师范大学黄兴丰博士主持,特邀美国德州农工大学李业平教授、台湾师范大学谢丰瑞教授、华东师范大学汪晓勤教授、内蒙古师范大学代钦教授、北京东城区教师进修中心王彦伟特级教师出席;壁报交流活动4场,展览壁报共计66个;原创数学话剧1场:数海巾帼,讲述了5位传奇女性数学家代表用自己的勤劳和智慧与命运做了艰苦卓绝的斗争,并用一系列富有创造性的成果震撼了整个数学界的故事,在品读数学之美、漫步文化之桥中引领激励广大数学教育工作者砥砺奋进.

3 CCME-3会议内容特点

3.1 理论实践并重 聚焦教师教育

大会中,Alan Schoenfeld教授、李业平教授、鲍建生教授、谢丰瑞教授等诸多专家、学者的理论报告展现了新时代数学教育研究的丰硕成果,而一线教师分享的众多朴实却又经典的实践案例同样展现了新时代数学教与学的新风貌.以教师专业成长“中国道路”中做好“理论的实践性解读”与“教学实践的理论性反思”的努力方向为出发点[4],理论与实践并重,华人数学教育大会为更多的一线教师提供了交流与学习的平台.此外,中国课例研究已积累了经验、形成了特色,具有中国特色的课例业已成为数学教师教育的重要载体.

3.2 立足课程改革 关注核心素养

CCME-3许多分组报告立足课程改革,围绕核心素养展开.纵向上看,此次大会的分组报告内容涉及小学、初中、高中各个学段和数学教师的核心素养研究;横向上看,本届大会的分组报告内容涉及了核心素养的测评调查、核心素养导向下的教学、学生核心素养培养的实践路径、基于核心素养的教科书编写等多个维度的研究.

3.3 整合信息技术 顺应时代发展

诚如Hoyles教授在大会报告中所指出的,自21世纪人类进入数字时代以来,教育领域理论和实践发生了翻天覆地的变化,一大批信息技术融入数学教学的理论创新和生动实践深刻改变了数学的教与学.除了马欣教授和Hoyles教授的大会报告以外,分组报告也从多视角阐释了信息技术这一鲜明的时代特征在数学教育领域打下的烙印:有关于翻转课堂深层立意的解读,有大数据背景下小学数学数据分析观念培养的实践路径探析,有HPM微课融入高中数学教学的研究,有几何画板环境下基于TMPCK的数学教学设计……新技术为新时代的数学教学插上了翅膀.

3.4 历史现实交汇 数学人文相融

主题四“数学史与数学教育”的报告数量在分组报告中占比最高.近年来,数学史在数学教育中的作用日益受到关注[5].数学史作为数学文化的重要组成部分,《普通高中数学课程标准(2017年版)》在“课程结构”中指出,“把数学文化融入课程内容中”[6].许多一线教师报告交流的课例再现了数学历史与现实课堂的交汇,呈现了知识源流、学科联系、社会角色、审美娱乐、多元文化等数学文化内涵,体现了数学史融入教学的六大价值:知识之谐、方法之美、探究之乐、能力之助、文化之魅、德育之效[7].此外,数学文化在其它主题的报告中也有涉及,例如数学文化读本促进小学生数学学习的实证研究、文化视角下的数学教学研究等.数学与人文相融,数学史和数学文化的内涵、价值以及课堂渗透已成为新时代教育教学关注的热点.

4 结语

第三届华人数学教育大会在主办方的周密组织和与会者的积极参与下取得了圆满成功.大会闭幕式由华东师范大学孔企平教授主持.做好中国的数学教育,任重而道远,但广大华人数学教育工作者决心已定,必将不忘初心,牢记使命,努力开创华人数学教育学派,走好数学教育的“中国道路”.期待第四届华人数学教育大会更加精彩.

[1] 陈汉君,童莉,佘文娟,等.儒家文化视角下华人数学教育的发展——专访2013年弗莱登塔尔奖得主梁贯成教授[J].数学教育学报,2014,23(3):16-20.

[2] 严家丽.首届华人数学教育会议概述[J].数学教育学报,2014,23(3):98-100.

[3] 周彦池,裴昌根.数学教育研究与实践的热点及趋势——第二届华人数学教育大会暨数学教育博士生论坛综述[J].数学教育学报,2016,25(6):93-95.

[4] 郑毓信.小学数学教师专业成长的“中国道路”[J].数学教育学报,2018,27(6):1-6.

[5] 沈中宇,邹佳晨,汪晓勤.ICME-13之HPM专题研究综述[J].数学教育学报,2017,26(5):71-76.

[6] 中华人民共和国教育部.普通高中数学课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2017:9-10.

[7] WANG X Q, QI C, WANG K. A categorization model for educational values of the history of mathematics: an empiricalstudy [J]. Science & Education, 2017, 26 (7-9): 1 029-1 052.

Characteristics and Trends in Research on Chinese Mathematics Education in a New Era ——A Review of the 3rd Chinese Congress on Mathematics Education

ZOU Jia-chen1, 2, JIANG Hao-zhe1, SHEN Zhong-yu2

(1. College of Teacher Education, East China Normal University, Shanghai 200062, China; 2. School of Mathematics Science, East China Normal University, Shanghai 200241, China)

The 3rd Chinese congress on mathematics education was held in East China Normal University during October 26-28, 2018. The conference included 8 plenary lectures, 1 plenary panel discussion, 1 seminar for young scholars and graduate students, 155 oral presentations, 66 posters, 1 mathematics drama which could be reorganized into 7 themes. It could be concluded that this conference had the following characteristics in research on Chinese mathematics education in a new era: emphasizing both theory and practice, focusing on teacher education; basing on curriculum reform, paying more attention to core competencies; integrating information technology, keeping up with the development of times; intersection of history and reality, integration of mathematics and culture.

CCME-3; Chinese congress on mathematics education; new era; characteristics

2019–02–17

上海高校人文社会科学重点研究基地之上海市“立德树人”数学教育教学研究基地研究项目——数学课程与教学中落实立德树人根本任务的研究

邹佳晨(1983—),男,江苏苏州人,讲师,主要从事数学史与数学教育研究.姜浩哲为本文通讯作者.

G420

A

1004–9894(2019)02–0099–04

邹佳晨,姜浩哲,沈中宇.新时代华人数学教育研究的特点与展望——“第三届华人数学教育大会”综述[J].数学教育学报,2019,28(2):99-102.

[责任编校:周学智、陈汉君]