嗜酸性粒细胞及中性粒细胞型慢性鼻-鼻窦炎患者临床对比

刘 成

(深圳市第六人民医院(南山医院) 深圳 518000)

慢性鼻-鼻窦炎是临床上一种常见的耳鼻咽喉头颈外科的疾病,并且伴随着生活方式的改变,以及环境污染的加重,其病发率呈现出明显的上升趋势。在相关的研究中发现,根据慢性鼻-鼻窦炎患者炎性细胞的浸润类型进行分型治疗,治疗效果较为显著[1]。为了进一步研究嗜酸性粒细胞及中性粒细胞型慢性鼻-鼻窦炎患者临床对比,我院选取了86例患者作为研究对象,现总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我86例患者作为研究对象,分为嗜酸性粒细胞型和中性粒细胞型。嗜酸性粒细胞型:43例,男21例,女22例,年龄18~67岁,平均年龄(42.5±24.5)岁;中性粒细胞型:43例,年龄17~67岁,平均年龄(42.0±25.0)岁。两组患者年龄、病情、性别等基本资料相比,无明显差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

对两组患者进行相关的检查,具体内容包括:(1)体格检查:仔细询问患者的既往病史,并对患者进行详细的体格检查,借助前鼻镜和额镜对患者进行详细的检查,观察患者是否存在脓性、清水样分泌物、是否存在新生物,以及新生物的大小、质地、表面是否存在破损等;(2)皮肤点刺试验:准备相关的试剂、试验材料(一次性真空采血管、注射器、枕头、静脉采血针、低速离心机等),对患者进行皮试,并观察和记录皮试的结果;皮试结束之后,对患者的皮肤进行点刺试验,20~30min后对患者点刺试验结果进行记录;(3)血常规检测:对患者进行外周血采集,并进行血常规检测,分析外周血血清总IgE的含量;(4)免疫病理分型检查:对进行功能性鼻内窥镜术的患者,选取鼻息肉组织,进行病理学检查。具体方法为:4%甲醛溶液进行固定,用石蜡进行包埋,之后连续切取5μm的石蜡薄片,并对切取的薄片进行HE染色;之后利用X400的高倍视野对选取的标本进行观察,并在病理科医师的指导下,对嗜酸粒细胞进行计数,在计数过程中,要对每张切片进行连续观察5个HPF,并计算平均值。

1.3 观察指标与判断标准

对两组患者主要症状和体征进行评定,可分为无、轻度、中度、重度4种。其中,无:无鼻通气不良现象,鼻腔无分泌物、鼻粘膜无充血水肿、无鼻息肉现象;轻度:间断性不通气,但不影响患者睡眠,鼻腔有少量分泌物、鼻粘膜存在轻度充血水肿现象、经麻黄素收缩后可见鼻息肉现;中度:存在明显的不通气,分泌物量较多、鼻粘膜存在明显的充血水肿现象、出现单侧息肉堵塞鼻腔;重度:存在持续性通气不良现象,病严重影响了睡眠,存在大量的分泌物、具有明显的水肿充血现象,出现双侧息肉堵塞鼻腔。

分别统计两组患者的嗜酸粒细胞比例:<20个嗜酸粒细胞浸润表示无/少量嗜酸粒细胞浸润,>20个嗜酸粒细胞浸润表示较多嗜酸粒细胞浸润。

分别对两组患者血清总IgE水平、皮肤点刺结果进行评定。

根据患者的嗅觉功能、生活质量、鼻窦CT Lund-Mackay对两组患者进行评分。

1.4 统计学分析

2 结果

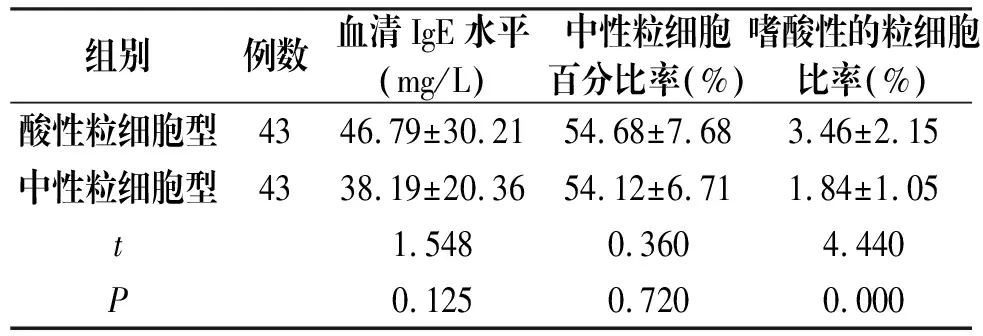

2.1 两组患者外周血内嗜酸性的粒细胞比率、总IgE分布、中性粒细胞百分比率对比分析

嗜酸性粒细胞型患者的外周血内嗜酸性的粒细胞所占比率高于中性粒细胞型患者,差异有统计学意义(P<0.05);两组患者的外周血血清中总IgE分布、外周血中性粒细胞百分比差异无无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者外周血内嗜酸性的粒细胞比率、总IgE分布、中性粒细胞百分比率

组别例数血清IgE水平(mg/L)中性粒细胞百分比率(%)嗜酸性的粒细胞比率(%)酸性粒细胞型4346.79±30.2154.68±7.683.46±2.15中性粒细胞型4338.19±20.3654.12±6.711.84±1.05t1.5480.3604.440P0.1250.7200.000

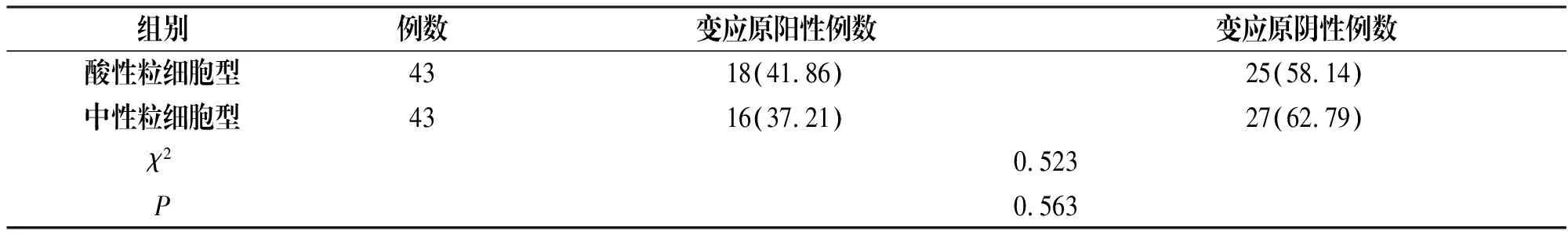

2.2 两组患者皮肤点刺试验结果对比

两组患者的皮肤点刺试验差距不大,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组患者皮肤点刺试验结果对比[n(%)]

组别例数变应原阳性例数变应原阴性例数酸性粒细胞型4318(41.86)25(58.14)中性粒细胞型4316(37.21)27(62.79)χ20.523P0.563

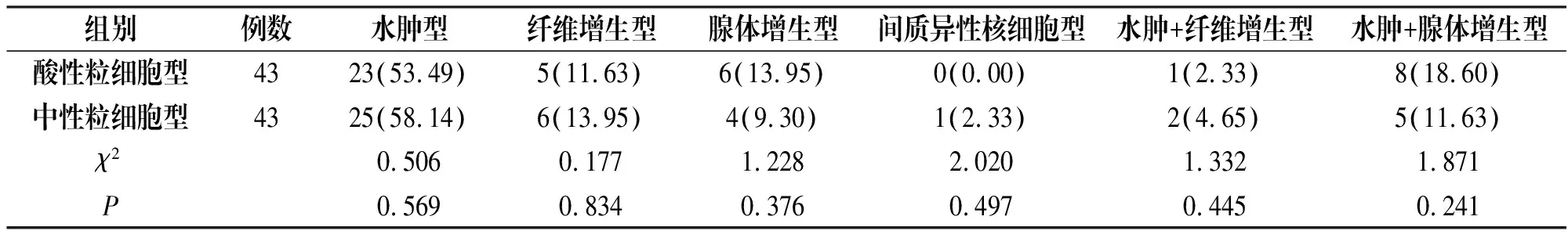

2.3 两组患者免疫病理分型对比

两组患者的免疫病理分型差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组患者免疫病理分型[n(%)]

组别例数水肿型纤维增生型腺体增生型间质异性核细胞型水肿+纤维增生型水肿+腺体增生型酸性粒细胞型4323(53.49)5(11.63)6(13.95)0(0.00)1(2.33)8(18.60)中性粒细胞型4325(58.14)6(13.95)4(9.30)1(2.33)2(4.65)5(11.63)χ20.5060.1771.2282.0201.3321.871P0.5690.8340.3760.4970.4450.241

3 讨论

慢性鼻-鼻窦炎是主要是由多种因素而对患者的鼻窦黏膜和鼻腔产生影响,使其发生炎症。临床上患者常表现为鼻塞、注意力下降、听力下降、流脓性鼻涕、头晕头痛、嗅觉功能下降等,严重影响了患者的生活和工作[2]。就目前而言,关于慢性鼻-鼻窦炎的发病机制,尚未完全清楚,结合以往的研究结果发现,变态反应、感染、鼻道窦口复合体阻塞、黏膜纤毛的功能障碍等单一因素,或者多种因素都会导致患者出现慢性鼻-鼻窦炎的症状。

在以往的临床治疗中,慢性鼻-鼻窦炎常常是采用功能性鼻内窥镜手术以扩大窦口鼻道复合体的方式进行治疗,并且在术后对患者给以大环内酯类药物进行辅助治疗,取得了一定的治疗效果。但对于一些难治性的患者,以及对抗生素敏感的患者,其治疗效果并不十分明显,并且在治疗之后,患者极容易出现复发的现象[3]。因此,必须要根据慢性鼻-鼻窦炎患者炎性细胞的浸润类型进行有效的分型治疗。

本次研究结果表明,嗜酸性粒细胞型患者的外周血内嗜酸性的粒细胞所占比率远远高于中性粒细胞型患者,可作为诊断治疗依据,而外周血血清中总IgE分布、外周血中性粒细胞百分比、皮肤点刺试验、免疫病理则无明显差异。综上所述,嗜酸性粒细胞及中性粒细胞型慢性鼻-鼻窦炎与患者的外周血血清中总IgE分布、外周血中性粒细胞百分比等无明显相关性。在临床治疗中,嗜酸性粒细胞型高的患者比外周血内中性粒细胞型患者的治疗难治程度更高,必须要扩大手术范围,使用更大剂量的激素,更长时间的术后随访换药。