军事家李先念

金立昕 关泠

李先念是伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家,中国共产党、中华人民共和国和中国人民解放军的卓越领导人之一。革命战争年代,他一直参加和领导军事斗争,是党领导的人民军队的杰出将领。他骁勇善战,功勋卓著,在重大历史关头不怕牺牲、勇挑重担,敢于斗争、屡建奇功,为人民军队的建设,为夺取中国革命的胜利,作出了不可磨灭的贡献。

红四方面军最年轻的军政治委员

李先念,1909年6月23日出生于湖北黄安(今红安)。1926年10月参加农民运动。1927年11月率领本乡农民自卫军参加黄(安)麻(城)起义,12月加入中国共产党。1928年秋,他率游击队编入中国工农红军第十一军第三十一师第五大队,任副班长。在第三十一师副师长徐向前的指挥下,他随部队参加了粉碎敌人对鄂豫边区发动的三次“会剿”的战斗。在异常频繁、艰苦的战斗中,李先念经受了战火的考验,增长了灵活运用游击战术克敌制胜的本领。这些战术,就是徐向前等在战后总结出来的七条原则:一、集中作战,分散游击;二、红军作战尽量号召群众参加;三、敌情不明,不与作战;四、敌进我退,敌退我进;五、对敌采取跑圈的形式;六、对远距离的敌人,先动员群众扰乱敌人,再采取突击的方式;七、敌人如有坚固防御工事,不与作战。这是李先念最早学到的重要军事理论,对其军事思想启蒙及形成产生了重要影响。他后来常说:“在军事上,徐帅是我最好的老师!”

1929年10月起,李先念调任中共高桥区委书记、区苏维埃政府主席,中共陂安南县委书记、县苏维埃政府主席。作为管辖二十几万人口的苏维埃政府主席,他积极宣传群众、组织群众,打土豪、分田地,建立地方政权和革命武装,支援红军反“围剿”作战,工作有声有色,深得人心。群众称赞他是“苏维埃政府的好主席”。张国焘在《我的回忆》里称他“是一个党龄较老的能干的游击家”,一再表示“敬佩他的能干”。李先念后来回忆这段在区、县的工作经历时说:“我的基本经验是两条,一是要坚决执行党的决议和指示,二是要密切联系群众。只有深入群众中去,和群众打成一片,才能了解到真实情况,把党的决议、指示化为群众的自觉行动,也才能真正学会领导群众斗争的本领。保持密切联系群众的光荣传统,我们党就会永远立于不败之地。”既精于打游击,又擅长做地方政府工作,是李先念早年革命生涯的出众之处,为他后来长期领导和全面主持大战略区工作奠定了坚实基础。

1931年秋,为响应鄂豫皖中央分局关于扩大红军的号召,李先念率领本县300余名青年参加红军,担任红四军第十一师第三十三团政治委员。在团政委这个新的岗位上,李先念深知,红四方面军的政工干部,特别是政治委员,如果不懂军事,不会打仗,就难免被群众笑称为“专卖狗皮膏药的”,是树立不起真正的威信的。这时的红军,已经从游击红军转变为正规红军,军事斗争也从游击战转变为正规战,而自己过去只当过副班长,打过游击战,缺乏指挥一个团的经验。于是,他下定决心从头开始,虚心向身边有实战经验的同志求教,认真学习判断敌情、行军布阵、通讯联络、选择地形、构筑阵地、配置火力、攻击防御、战斗动员、战地鼓动、后勤供应等军事知识,初步掌握了诱敌深入、伺机反击、两翼包抄、分割歼敌、猛打猛追等基本战术,很快提升了军事指挥能力,迅速打开了工作局面。在红四方面军相继发起的黄安、商潢、苏家埠、潢光四大进攻战役中,李先念与团长吴云山密切配合,指挥第三十三团出色地完成了各项战斗任务。该团被鄂豫皖中央分局和军委会授予“共产国际团”的光荣称号,这是鄂豫皖红军史上的首次命名,是当时的最高荣誉。

1932年7月,李先念任第十一师政治委员。10月,红四方面军主力由鄂豫皖苏区向西转移,他与师长倪志亮指挥所部在枣阳新集和土桥铺地区连续激战,冲破国民党军的围攻堵击,为方面军打开了西进通路。同年12月,他被任命为西北革命军事委员会委员,参加创建川陕苏区的斗争。1933年5月,在反“三路围攻”的空山坝战斗中,他率所部切断国民党军退路,为方面军夺取反“围攻”胜利发挥了重要作用。

1933年7月,红四方面军所属四个师扩编为四个军,年方24岁的李先念任红三十军政治委员,成为方面军最年轻的军政委。10月,在宣达战役中,他率该军一部,奇袭达县城,歼灭守敌,缴获大批军用物资。1934年8月,红四方面军反“六路围攻”作战转入反攻时,他坚决支持和执行徐向前大纵深迂回的正确决断,率部从巴中轻装疾进,日夜兼程,先敌一步抢占黄猫垭要隘,堵住了敌人的退路,随即在兄弟部队的配合下,取得了围歼国民党军1.4万余人的大胜利。对于这场激战,李先念晚年时回忆道:

拂晓前,徐总指挥和我率大部队上来,马上调整部署,令新上来的部队进入阵地。被堵住的敌军系田颂尧的十多个团,他们在猛烈炮火掩护下,整团整旅地发起一次又一次的冲锋,向我阵地猛扑,企图夺路而逃。总指挥见敌人潮水般地冲来冲去,火冒三丈,对我说:“部队要是顶不住,放跑了敌人,我就拆散你们三十军!”我还是第一次听到他说出分量这么重的话,二话没说,把上衣一脱,提着枪就上了前沿。后来,参谋人员告诉我,总指挥见我走了,怕我上去拼命,直后悔。天亮后,敌人又发起两次大规模的进攻,枪炮声就像开了锅似的,咕噜咕噜响成一片。我三十军和三十一军九十三师的指战员,紧封“瓶口”,坚守阵地,打得敌军横七竖八,弃尸阵前,难越雷池一步。敌人被压在山沟里,前拥后挤,人喊马嘶,乱成了一团。总指挥见时机已到,下达总攻击令,指战员们立即跳出阵地猛虎般地冲下山去,在十多里長的山沟里将敌军切成数段,分头围歼。激战多半天,全歼敌一万四千余人,缴枪七千余支,迫击炮四十余门,子弹数万发,银元上万枚,获得了反攻以来的最大胜利。

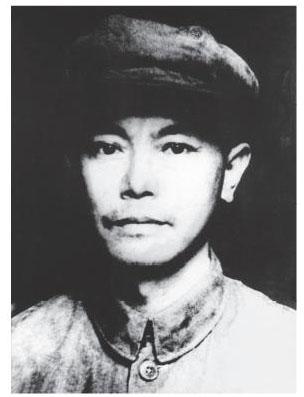

红三十军政治委员李先念

这段文字,真实地再现了当年红四方面军将士上下同欲、勠力杀敌的战斗场景。其中,“脱掉上衣,提枪上前沿”的血性、刚烈之举,正是红军时代的李先念在历次硬仗和恶战中,身先士卒、骁勇善战的标志性形象。

1935年3月,李先念指挥所部参加强渡嘉陵江战役后,随红四方面军主力长征。5月,奉命率方面军一部由岷江地区西进,策应红一方面军的行动和迎接中共中央。6月,指挥先头部队攻占懋功(今小金)后,同红一方面军会师。18日,李先念在懋功受到了毛泽东、周恩来、朱德、张闻天等中央领导同志的亲切接见。他详细汇报了川西北和四方面军的情况,为中共中央确定北上战略方针提供了重要依据。8月,他与第三十军代军长程世才指挥包座战斗,以围点打援、分割围歼、速战速决的战术,歼灭国民党军胡宗南部第四十九师,打开了红军向甘南进军的门户。

1935年9月中旬,红四方面军翻越草地南下。李先念和程世才率部先后参加了绥(靖)崇(化)丹(巴)懋(功)战役、天(全)芦(山)名(山)雅(安)邛(崃)大(邑)战役,与敌血战,迭克顽敌,尤其是王树声和李先念指挥的青龙场战斗,取得了全歼守敌一个团和援敌一个旅的重大胜利,被朱德总司令称誉为“彻底消灭了刘湘的主力劲旅”的一个“模范的战斗”。南下期间,李先念坚定维护党和红军的团结,积极支持朱德、刘伯承、徐向前等反对和抵制张国焘分裂主义的斗争。1936年3月,红四方面军决定第二次北上。6月,他亲率北上先遣军,三过草地,强占腊子口,为红二、红四方面军开辟通道,为实现三大主力红军会师作出了贡献。

1936年10月,红一、红二、红四方面军会师后,红四方面军一部奉中革军委命令西渡黄河,执行宁夏战役计划。李先念指挥红三十军在靖远县虎豹口(今河抱口)突破黄河天险,继在兄弟部队协同下占领战略要地一条山、五佛寺。11月11日,渡河部队根据中央决定称西路军,他被任命为西路军军政委员会委员,指挥红三十军在极其困难的条件下同国民党军浴血奋战。1937年3月,西路军在河西走廊失败后,李先念任西路军工作委员会委员,负责“统一军事指挥”。在国民党军的重兵围困下,他率余部千余人翻越终年积雪的祁连山,穿过荒无人烟的戈壁滩,历尽艰辛,于4月底到达甘肃、新疆交界处星星峡,在中共中央代表陈云、滕代远的接应下,转至迪化(今乌鲁木齐)。李先念部幸存者420人,这是西路军保存下来的唯一一支建制部队。李先念在西路军建树的功绩和体现出的英勇顽强精神,毛泽东主席曾给予高度评价,称他是“不下马的将军”。徐向前元帅在《历史的回顾》中也说:“李先念受命于危难时刻,处变不惊,为党保存了一批战斗骨干,这是很了不起的。”

在红四方面军战史上,李先念几乎是无役不予,屡蹈险境。他带领的部队能攻善守,常常是在关键时刻发挥出关键作用。当年和他一起并肩战斗的红三十军代军长程世才说:李先念善于团结干部,爱护部下,打仗英勇顽强,生活俭朴,纪律严格,真是我们的好政委!

开创豫鄂边区抗日根据地

1938年11月,李先念奉中共中央和中原局命令,从延安奔赴中原敌后工作,任中共豫鄂边区党委军事委员会副主任、军事部部长。对于新的使命任务,李先念有着十分清醒的认识。他在中共河南省委传达中共六届六中全会精神的扩大会议上讲话时说:党的六届六中全会是在我们国家命运处于生死存亡的关键时刻召开的。这次毛主席、党中央派我们来,就是要在六届六中全会精神的指引下,贯彻执行党的路线、方针和政策,开辟中原敌后战场,创建、发展抗日武装,恢复当年红军创造的根据地。要按照毛主席、刘少奇同志再三叮嘱的大力发动群众,建立人民武装,壮大自己力量的指示,狠狠打击日本侵略者。同时,要同国民党搞好统战关系,发展抗日民族统一战线,争取我们的合法地位,独立自主地开展敌后抗日斗争。

1939年1月,他率领160余人组成的新四军豫鄂独立游击大队自河南竹沟南下,进入豫鄂边地区,开展游击战争。豫鄂边地区,地处中原敌后,斗争形势异常严峻复杂。在没有主力部队作骨干和同其他战略区域相隔绝的情况下,李先念力排万难,积极联络各地党组织,整编各支抗日武装,传达中共六届六中全会精神,要求他们放手发动群众,立即深入敌后发展游击战争。6月,李先念出席中共鄂中区党委在京山县养马畈召开的扩大会议。会议根据中原局的指示,决定将鄂中、豫南党的武装统一整编为新四军豫鄂独立游击支队,李先念任司令员,陈少敏兼政治委员(后由陶铸代理)。养马畈会议后,共产党在豫南、鄂中两地的抗日武装有了统一的指挥和领导,为开创整个豫鄂边抗日根据地奠定了基础。

在创建豫鄂独立游击支队的过程中,李先念时刻不忘以武装抗日的行动来“煞敌邪,振军威,唤醒民众”,率部同日伪军进行了应山余家店、赵家棚、厉家店等多次战斗。这些作战,战果虽小,影响却大,在当时武汉周遭“恐日病”流行的情况下,新四军以英勇果敢的实际行动,打破了日军不可战胜的神话,极大地鼓舞了抗日军民的斗争意志,扩大了共产党和新四军的政治影响。7月以后,李先念指挥豫鄂独立游击支队向鄂中和豫南敌后作战略展开,机动灵活地开展游击战争。10月13日,日伪军700余人偷袭驻新街的独立游击支队,李先念带队火速增援。他对参战指战员们说:这一仗必须打赢,打输了或打一个平手都不行!中原人民都在盼望我们新四军的战报。随后,他调整兵力部署,指挥部队发起全面出击。战至天黑,日伪军害怕被围,遂焚尸突围。此役,共打死打伤日伪军180余人,缴获大量军用物资。新街战斗是李先念率新四军挺进鄂中以后,在敌人的近后方给日军的一次重击,使新四军威名远播。国民党军第五战区的报纸也以特大號字登载了这一捷报。

1938年11月,李先念受中共中央和中原局委派,从延安奔赴中原,开展敌后抗日游击战争。12月底,到达中原局所在地河南确山竹沟。图为李先念(左四)与郭述申(左三)等在竹沟合影

1940年1月,新四军豫鄂挺进纵队正式组建,李先念任司令员,下辖六个团队、三个游击总队,共9000余人。挺进纵队的建立,标志着我党我军在中原地区已形成了具有重要意义的独立战略单位,同时也提供了在特殊艰难的敌后建立党的武装力量、发展敌后游击战争的珍贵经验。对此,中共中央给予高度评价:“武汉附近新四军挺进纵队(有九个团)的创造是一个伟大的成绩。这次经验证明了一切敌后地区,不论在华中或华南,我党均可建立自己的武装部队,并且可以存在和发展。”

挺进纵队创建之际,正值蒋介石掀起第一次反共高潮,豫鄂边地区的国民党顽固派反共磨擦愈演愈烈。面对日伪军和国民党顽固派的夹击,李先念以国家民族利益为重,率部队在边区各地,积极开展对日伪军的作战。1940年1月,李先念令第五团队、第六团队在京山石板河以南,伏击从皂市调往京山的500多名日军,打得敌人措手不及,狼狈溃退。2月初,李先念令第四团队开进天(门)西,移师天门赖兴场。刚组建的天门县抗日游击大队赶去与其会合。日伪军探得消息后,调集千余步、骑兵,向抗日武装驻地进攻。指战员奋起还击,胜利突围。中旬,李先念率第二、四、五团队,分东西两路南渡襄河,进攻汉阳侏儒山伪军汪步青部,毙俘敌120余人,直叩武汉西大门,武汉日寇大为惊恐,宣布戒严三天。接着,日军多次“扫荡”,均被当地抗日军民粉碎。李先念在《鄂豫边区的抗日游击战争》一文中,对这一时期的反“扫荡”战术作了如下概括:“在反‘扫荡斗争中,我们采取了灵活的作战方针。对大股日寇的‘扫荡,我们化整为零,分散游击,以削弱日寇的优势。对小股日寇的‘扫荡,我们化零为整,集中兵力,予以消灭。由于部队能够散得开,又能收得拢,所以在反‘扫荡斗争中,我们不仅有效地保存了自己,而且打了不少漂亮仗。”

与此同时,李先念遵照中共中央和中原局的指示,指挥纵队主力发起大、小悟山战役,连续还击国民党顽军程汝怀部,控制了大、小悟山地区,打退了国民党顽固派在豫鄂边区发动的第一次反共高潮。对于这次反顽斗争的胜利,毛泽东在代表中共中央写给东南局的指示中,给予高度称赞:李先念纵队反对顽固派向鄂中和鄂东进攻的自卫战争,和其他地区兄弟部队一样,不但是绝对必要和绝对正确的,而且使顾祝同不敢轻易地在皖南、苏南向新四军军部进攻。

1940年5月,日军集中七个师团发动襄宜战役,对鄂西、鄂东北国民党正面战场发起猛烈进攻,襄樊、宜昌相继失陷。李先念率纵队主力从鄂东返回平汉路西作战略展开,以牵制日军向国民党军进攻。6月,纵队主力向白兆山进军,同日军进行了争夺平坝的战斗。平坝位于白兆山与京山大山头之间,是通往鄂中各县的门户。21日,李先念指挥平汉支队第一、二团登云梯破寨,歼灭守敌,解放平坝。日军为夺回这一重镇,三次进犯平坝,图谋重建据点。李先念指挥纵队主力一部,奋起反击,进行了著名的平坝保卫战,迫使敌不得不放弃重占平坝的企图。挺进纵队继续控制这一重镇,保障了白兆山大门的安全,使鄂中抗日根据地得到了巩固和发展。7月,李先念指挥部队渡过襄河,发展襄西根据地。经过一个多月的战斗,歼敌800余人,击溃5000余人,阻敌援军万余人,有力地牵制了日军,支援了国民党军,进一步扩大了共产党、新四军的政治影响。其间,李先念等纵队领导人还根据中共中央的有关指示,向部队发出了《尽量避免与国民党军队武装冲突》《开展对桂军的统战工作》等文电指示,对国民党軍各派势力,广泛开展有团结、有斗争的统战工作,力争通过斗争达到团结,以利民族抗战之大局。

前后两年间,在日伪军和国民党顽固派军队两大力量的夹击下,李先念指挥新四军豫鄂挺进纵队,运用灵活机动的战略战术,挫败了日伪军的“扫荡”,打退了国民党顽固派军队在反共高潮中对边区发动的进攻,坚持了豫鄂边区敌后抗日游击斗争。队伍从最初的160余人发展壮大到上万人,全边区抗日政权能够控制14个县份、500万人口,成为共产党和人民军队在中原敌后战场上的一支重要力量。

领导新四军第五师抗战

1941年1月皖南事变爆发后,中共中央军委发布重建新四军军部的命令,统一整编华中部队为七个师和一个独立旅,其中,转战于武汉外围的新四军豫鄂挺进纵队整编为新四军第五师。2月18日,中央军委任命李先念为新四军第五师师长兼政治委员。全师下辖第十三、十四、十五旅,第一、二游击纵队等,共1.5万余人。

新四军第五师组建后,积极投入反“扫荡”斗争之中。1941年5—11月,日军调集兵力,对豫鄂边区进行全面“扫荡”。李先念采取“敌集中、我分散,敌分散、我集中;打得赢就打,打不赢就走”的基本作战方针,指挥第五师主力一部跳跃回旋,依托有利地势和群众支援,伏击运动之敌,袭扰驻守之敌,围困敌军据点,并发动群众开展破路斗争,接连粉碎了日伪军三次“扫荡”,并以一部兵力向武汉北郊迫近,开辟了汉(阳)孝(感)(黄)陂抗日游击根据地。战后,李先念向中共中央军委和华中局写了《日寇“扫荡”之战术及我反“扫荡”之经验》的报告,及时作了总结:

新四军第五师师长兼政治委员李先念

我之对策及经验:(1)发动地方武装破坏公路、剪割电线,不断袭扰敌寇,给敌以较大威胁。同时,劝阻附近居民赶集,以孤立敌军。(2)正规部队配合地方武装,不断袭扰敌向前推进之据点,并以伏击对抗敌之伏击,收效很大。(3)使用熟悉当地地形之部队,在主要公路上伏击敌辎重及少量运动中的敌人。(4)地方政权与军队密切通讯联络,迅速传递确实情报,使指挥正确顺利,同时免使我区民众遭受大的损失。(5)发动敌占区及反“扫荡”区域之民众撤至安全地带,并以少数同志打入新成立之伪政权内,探听敌之企图及各种消息。(6)发动其他地区之民众,策应被“扫荡”区之反“清乡”斗争,打乱敌之“扫荡”计划和步骤,使“扫荡”限于狭小地区。以上对策,效果都很好,终迫使日寇全部撤退。

与此同时,他不失时机地抓住敌军弱点,发起进攻作战,命令主力部队向敌后作战略展开。同年12月,他抓住战机,指挥主力第十五旅、第十三旅一部发起第五师历史上著名的侏儒山战役,歼灭日伪军5000余人,解放了(汉)川汉(阳)沔(阳)地区,巩固和扩大了鄂豫边抗日根据地,有力地配合了国民党军保卫长沙的作战。侏儒山战役的胜利,标志着第五师已由分散的、多地区的、灵活机动的游击战,发展到集中兵力、实施向心攻击的运动战。

进入1942年,日伪顽夹击空前严重,加之这年严重的春荒,使鄂豫边区的抗日斗争形势变得更加艰难。李先念和边区党委以大无畏的精神,及时提出了“咬紧牙关,熬过困难,沉着应战,坚决自卫”的方针,领导边区军民渡过一道又一道难关。12月,日伪军万余人围攻第五师领导机关所在地大悟山,李先念率领师部突围,转入外线作战,打破了日伪军的“铁壁合围”,取得了大、小悟山反“扫荡”作战的胜利。这次作战,是对第五师战斗力的一次全面检验,集中反映了部队的战斗素质和在复杂条件下的应变能力,充分显示了李先念卓越的军事指挥才能。周恩来称赞道:五师在鬼子伪军的重重包围下,一夜之间神不知鬼不觉地突出了重围,真是好样的!

李先念在指挥五师作战的同时,始终高度重視部队的政治工作。他说:“搞好部队的政治建军,与搞好部队的军事建设一样重要,如同一只鸟的两翼。缺一不可!只有把这两个方面搞好了,才能使自己永远立于不败之地,最终战胜一切凶恶的敌人!”1942年10月,他在全师干部大会上作了《严正军风》的重要报告,强调了五个方面的问题:一、反对无组织无纪律、反对游击习气。二、反对不愿做政治工作的倾向。三、反对居功自傲。四、反对宗派主义。五、反对轻视学习的倾向。这个报告在部队中引起强烈反响,对于巩固部队、提高战斗力,起了重要作用。11月3日,李先念亲自批准处决了两名担任营、团领导职务的腐败分子。他在为此召开的干部大会上严肃地指出:“为了使党能领导人民进行革命,使我们能得到人民真心实意的拥护,对于犯纪犯法的人是不能宽容的,是要进行严厉的制裁的。我们要认识到,党有党纪,军有军纪,政府有法令。”“如果庞大的党组织无一定铁的纪律,你们想想,它怎么能有强大的战斗力,怎么能领导对敌作战获得胜利?”他要求每个干部,“绝对自觉地遵守党纪军纪,千万不要明知故犯,特别是共产党员要做一个执行党纪军纪政府法令的模范,来影响别人,到任何地方工作,自己应时刻记住,自己是布尔什维克之一员!”整风运动期间,他专门作过一次《革命军人的特点与任务》的重要讲话,集中论述了革命军人的特点和任务。他指出:第一,我们的军队是为真理而奋斗的;第二,真正的革命军队必须要有共产党的领导;第三,革命军队是革命阶级的精华,是为劳苦大众谋利益的;第四,革命军人要有为革命牺牲的精神;第五,革命军人要坚决与勇敢;第六,革命军人要吃苦在先、享福在后,大众利益在先、个人利益在后;第七,革命军队的每一个军人,特别是干部和共产党员,不仅要掌握一套军事本领,还要学会一套政治本领,善于进行斗争;第八,革命军人要时刻牢记肩负任务之伟大和革命军队的特点,经常不断地反对和克服各种不良倾向,严格要求自己,保持我们革命军队的纯洁性,坚决完成党交给的一切任务。李先念的这一重要讲话,是他长期从事政治工作的经验总结与理论升华,对新四军第五师的政治思想建设起了重要的指导作用。

1943年1月,李先念兼任中共鄂豫边区党委书记,全面主持边区和新四军第五师的领导工作。他主持召开的区委扩大会议(史称“蒋家楼子会议”),正确解决了军队与地方、军力与民力、短期斗争与长期斗争的关系等问题,作出了符合时局发展的决策,进一步推动了边区的武装斗争和政权建设。12月,李先念给中共中央和华中局写了《一九四三年鄂豫边区的斗争》的报告,从全年对日伪军进行的224次作战中,系统剖析日伪军战术的新特点和“扫荡”的新规律;从全年反顽作战中,分析了蒋介石嫡系部队、桂军、川军和土顽围攻第五师部队的特点;全面论述了反“扫荡”、反顽作战的战略战术。他概括出五条反“扫荡”经验:一是做好敌军工作,尤其是伪军工作,以便从敌军据点中得到“扫荡”的目标、规模和兵力配备等情报,事先做好准备。二是利用日伪军和顽军之间的矛盾,当日伪军“扫荡”时,将部队分散转移到接近顽军地区,“扫荡”结束后再转回原地集中,使日伪军“扫荡”计划破产。三是利用山地、湖泊的地理条件,使日军的特种兵无法发挥作用,而使自己处于主动地位,免受敌人袭击。四是采用时而分散、时而集中的机动灵活战术打击日伪军。当日伪军集中优势兵力对根据地进行大“扫荡”、大包围时,部队就避实就虚,跳出包围圈,分散打击敌人;当敌军疲惫时,就抓住其弱点,集中兵力给予痛击。五是充分发动群众破坏公路、桥梁,不断袭击日伪军之小据点,大打人民战争,使敌人经常处于恐慌状态。这些经验,既是边区军民浴血奋战中的智慧结晶,又充分体现了李先念运用毛泽东人民战争思想达到的新高度,是新四军战史上的一篇重要文献。

对于这个时期的军事斗争,中共中央华中局、新四军军部嘉奖第五师和豫鄂边区“发展第一,独立工作第一”。新四军军长陈毅于1943年7月写的《新四军在华中》一文中专门提道:“我五师李先念部活动于武汉重镇之外围及平汉路之两侧,北则肩摩皖豫,南则襟带江汉,远出挺进,艰苦辛勤,独立支持战局者迄今亦五年矣。”该文还列举了第五师1943年协同正面战场作战的光辉战绩。1945年5月,陈毅在中共七大会议上作《新四军抗战始末》的发言时,又列举了从1942年春到1943年末在江南、江北和“在湖北如孝感、黄陂、黄安、应山、汉川、应城、潜江等地,进行两个整年的‘清乡与反‘清乡的残酷斗争。”陈毅特别强调:“这些地区的敌我斗争成为华中敌后的最前线决定胜负的场所,其紧张斗争的场面与敌寇进攻的华北各解放区的残酷达到同等程度。”

1944年,李先念根据中共中央关于巩固和发展华北、华中,并向华东、华南发展的战略方针,指挥第五师及边区地方武装,以鄂豫皖边为中心向南、向北展开攻势作战,分兵组成豫南游击兵团,向河南发展。后相继派兵到淮北、湘北、鄂南地区发展,开辟新的抗日根据地。10月,李先念任鄂豫皖湘赣军区司令员兼政治委员。1945年8月日本投降前夕,中共中央指示:第五师集中主力进占信阳、武汉一线,敦促“在鄂豫两省的日军,应至新四军大别山地区,接受李先念将军之命令”。14日,日本宣布无条件投降后,李先念迅即指挥所部行动,受降日伪军数千人,歼灭拒降敌军3500余人,攻克大小城镇12座,解放了鄂豫皖湘赣边广大地区。

从1939年初到1945年抗战胜利,在党中央、中央军委和华中局(前为中原局)、新四军军部的领导下,李先念依靠边区党政军民组织,在人民群众的大力支持下,创建了一块地处要冲、孤悬敌后的根据地,建立了拥有5万余人的正规军和30万民兵的武装力量。七年间,新四军第五师先后抗击了15万日军和8万多伪军,共歼灭日伪军4.3万余人,解放了9万多平方公里的土地和1300多万人民,建立了8个专区和11个中心县、66个党政军组织齐全的县级政权,从战略上有力配合了全国各个地区的抗日战场,在中华民族抗战史上写下了光辉的篇章。

指挥中原突围

抗日战争胜利后,雄踞华中腹地、控扼江汉要冲的李先念所部,成为蒋介石必欲拔除的首要目标。针对国民党军的军事进犯,1945年10—12月,李先念经请示中共中央批准,率部发起自卫反击的桐柏战役,先后共歼国民党军9000余人,并牵制了国民党军24个师和8个游击纵队。此役对配合其他解放区的作战,发挥了重要的战略作用。战役期间,中共中央为加强中原解放区的对敌斗争力量,确定黄河以南的三支八路军部队同新四軍第五师会合,成立中共中央中原局和中原军区。11月,李先念任中原局副书记、中原军区司令员。他统帅和指挥作为全国六大作战区域之一的中原解放区六万部队,展开了艰苦的斗争。

1946年1月,国共双方签署停战协定,李先念遵照中共中央的指示,严格恪守停战命令,率部以湖北礼山县(今大悟县)宣化店为中心集结待命。然而,国民党军却步步紧逼,不断进行军事挑衅,并实行经济封锁。在极端困难的情况下,李先念率领中原军区部队,坚持自卫作战和生产自救。同时,他先后在汉口、宣化店协助周恩来等与国民党代表就中原停战问题进行谈判。他教育部队既不要被国民党“和谈”口号欺骗,又不要被敌军的气势吓倒,要坚决执行中共中央“针锋相对”的方针,从思想上、组织上和军事技术上,做好应付全面内战的准备。

从抗战胜利到1946年6月,李先念率部就地进行了10个月的战略坚持,把30余万国民党大军牵制在中原地区,在我党我军的战略全局中具有非同寻常的重要意义。王震同志曾指出:“抗日战争结束后,先念同志若率部向东进入华东解放区,或向北到晋冀鲁豫解放区,那都是较顺利的事,但他从我党我军对付蒋介石发动新的内战全局出发,冒着巨大危险,忠实地执行党中央、毛主席的战略部署,先后率领新四军第五师和中原军区部队,在作为全国六大作战区域之一的中原解放区,顽强地进行战略坚持达十个月之久,为全党全军实现战略转变赢得宝贵时间。”这是客观、公正的历史评价。

1946年5月上旬,在周恩来的敦促下,美方和国民党方面同意组成三人小组前往宣化店,商讨停止中原战事等问题。图为三方代表举行军事调处会议的旧址——位于宣化店的湖北会馆

6月下旬,蒋介石调集30余万兵力分四路围攻中原解放区,全面内战一触即发。根据中共中央“生存第一、胜利第一”的指示,李先念临危不乱,审时度势,和中原局、中原军区的领导一起及时选择突围方向和时机。26日,在敌军发动总攻前夕,他指挥中原军区主力部队分两路突围,实行战略转移。他与政治委员郑位三率领北路突围部队秘密撤离宣化店地区,越过平汉铁路,继而兼程西进,冲破国民党军在天河口、苍苔、丹江、南化塘等地的重重追堵合围,历时30天,行程千余里,历经千难万险,胜利到达陕南。7月底,中原军区其他各路突围部队也先后实现战略转移。至此,中原突围战役胜利结束。

中原突围战役,拉开了解放战争的序幕,成为中国革命历史上的一个重要转折。这场战役,充分显示了李先念和中原军区部队勇挑重担的大局观念和视死如归的英雄气概,以及他统帅大兵团同强敌作战的高超指挥艺术。毛泽东对此给予高度评价:“整个突围战役是胜利的,敌人毫无所得。你们这一行动,已调动程潜、刘峙、胡宗南三部力量,给反对派以极大震动与困难,故你们的行动关系全局甚大。”

中原军区部队尚在突围途中时,中共中央根据形势变化,电示中原局:中原军区部队要牵制大批敌军,在鄂豫皖川陕五省境内进行机动灵活作战,在敌后创建根据地。李先念等坚决执行中共中央的战略决策,率部发动敌后游击斗争,领导创建了豫鄂陕、鄂西北根据地。9月底,李先念奉命回延安,继续指挥中原军区部队的作战。1947年5月,中共中央决定成立新的中原局,李先念任第二副书记、晋冀鲁豫野战军副司令员。8月,他率野战军第十二纵队进入大别山,与刘邓大军会师,参加重建大别山根据地的斗争。1948年5月任重新组建的中原军区第二副司令员,参与军事、政治领导工作。11月,他和邓子恢一起在开封领导了淮海战役的后勤保障工作。

1949年5月起,李先念主持湖北省党政军全面工作。中华人民共和国成立后,曾任中南军政委员会副主席、国务院副总理兼财政部部长。他是第一、第二、第三届国防委员会委员,中共第八至第十二届中央委员、政治局委员,中共第十一届中央政治局常务委员、副主席,中共第十二届中央政治局常务委员。1983年4月,李先念当选为中华人民共和国主席。1988年4月当选为第七届全国政协主席。1992年6月21日在北京病逝。

按照李先念的临终遗愿,他的骨灰分别撒在他曾经浴血战斗过的地方——大别山、大巴山、祁连山,和无数牺牲了的红军战友们长眠在一起,融入了祖国的山河大地。他为党和人民建立的丰功伟绩,也永远铭刻在共和国的史册上。

(编辑 黄艳)

作者:金立昕,军事科学院研究员;关泠,军事科学院副研究员