展示空间之近代工艺美术历史形态写真

——1929年全国美展之“工艺美术部”研究

郭淑敏,聂书法

(河北经贸大学艺术学院,河北 石家庄 050000)

清末民初在实业兴国的社会思潮下,工艺美术成为实业界和教育界的关注热点,其发展成果通过教学成绩展、国货展览、博览会和美术展览会等现代展示方式进入社会公共空间,并得到广泛关注。

一、工艺美术部出品概览

1929年全国美展是20世纪20、30年代美术界的标志性事件。该展由教育部主办,级别高,规模大,全部出品为2348件,其中工艺美术部出品288件,就数量而言仅次于书画部和西画部,属重点展示单元之一[注]全部出品分七个部分,第一部书画部,出品1231件;第二部金石部,出品74件;第三部西画部,出品354件;第四部雕塑部,出品57件;第五部分建筑部,出品34件;第六部工艺美术部,出品288件;第七部美术摄影,作品227件;另外还有国外美术作品78件,全部出品为2348件。教育部全国美术展览会出品目录[M],1929。。出品种类涉及图案画、广告画、印花、刺绣、造花、制版、模型、银雕、漆饰、摹古、印刷、丝织、结绒、徽章、瓶绘、装裱等。工艺美术部参展者分为个人出品和单位出品两种形式。其中个人出品者68人,单位出品者28个[注]个人出品者名单:王鹤立、王琦、王芙瑜、王春天、文纯、牙美权、赵昌地、佘时、汪大沧、汪野亭、周芝良、林小琴、周景、周调元、周柏生、吴铁梅、沈蕴玉、柯联辉、查山、段松霁、胡佩衡、姚传鸿、唐家伟、陈乐君、陈忠箴陈素筠、唐端慎、陆费伯鸿、唐绪顺、邢佩英、梁兑石、都冰如、陈宏、陈寿芝、许泽洪华心畬、许太谷、屠震宇、曾匡平、曹明吉、黄耀初、张锡贤、张善继郭玉成、华图珊、庄曾明、张英超、焦增铭、程意亭、雷圭元、万源、杨渭泉、楼子尘、荣得其、荣大、赵永大、齐憲类、蔡孑卢、鲍曾丽铨、刘保善、蔡脱妲、刘民、熊幼光、蒋兆和、钱君匋、邓珍、钱化佛、郑曼陀、张光宇、沈元钰、刘柏秀(68);单位出品名单:中美一(所)、有正书局、好审美院、□友实业厂、河北私立女职、、坤范女子美术科、松筠女校、省立第一职校、南京中学、南京女中、泰县初中学生、都锦生、松江女中、马德记、时和号、浙江大学工学院、陕北职中、商务印书馆、景泰蓝公司、夏门艺术师范、福建第二女职、福建职中、乐亭女师、宝记照相馆、艺苑真赏社、苏女职中、生生美术公司、中华书局(28)。根据《教育部全国美术展览会出品目录》整理。。个人出品者中雷圭元、蒋兆和以及擅长刺绣的女工艺家唐家伟、华图珊等受到好评。近代工艺美术的基本发展形态,在公共展示空间中得到呈现。

二、参展者的教育结构、性别构成和职业取向

综览全国美展工艺美术部的出品者,在教育结构、性别构成和职业取向三个层面,呈现为如下特点:

(一)参展者教育结构的多元性

参展者的教育结构主要为如下几种类型:

1.毕业于国内美术专门学校。如雷圭元毕业于国立北京美术专门学校图案科;张光宇、蔡脱妲、张锡贤等,毕业于上海美专;陈乐君、陈忠箴等,毕业于中华女子美术学校。1918 年成立的国立北京美术学校,是近代培养工艺美术人才的专门性教育机构。图案系开设于建校之初,旨在促进社会实业界改良制造品。该校以专业的教育理念和严谨的教学体系培养了一批专业艺术设计人才[注]据雷圭元回忆,该校的图案教学比较注重实践,校内设有金工、印刷、陶瓷等实习工厂,教授蜡染、烧瓷、漆画等工艺技法。教学方法具有非学院式的特点,提倡因材施教,力避填鸭式、教条式教学的弊病,强调自学为主、举一反三,学以致用。同时,学生从中等部再到高等部,在校学习年限一般长达八年,因而毕业生专业能力较强。参见袁熙旸.中国艺术设计教育发展历程研究[M].东南大学出版社,2014:65。。1912 年成立的上海美术专科学校,在其建校宗旨中明确提出:“养成工艺美术专门人才,改进工业,增进一般人美的趣味”。校长刘海粟重视工艺美术,曾指出“今为吾国真正发达美术计……多设工艺学校,注意于图案之研究。”[1]1928 年成立的杭州国立艺专,亦设有工艺系。教务长林文铮曾谈到 :“图案为工艺之本,吾国古来艺术亦偏重于装饰性,艺院创办图案系是很适应时代之需要的”[2](P131)。中华女子美术学校,是一所创办于上海的私立女子美术专门学校,注重女红刺绣教育。民国初期,国内公立或私立专门美术学校的工艺美术教育,培养出众多科班出身的专业工艺美术人才,是推进近代工艺美术的重要力量。

2.毕业于国外专门美术学校。如参展者焦增铭毕业于日本京都高等工艺学校图案科;鲍曾丽铨毕业于日本亲和高等女学院文艺科等。清末民初,工艺美术者留学日本人数较多。20世纪20、30年代,留学欧洲的工艺美术者逐渐增多,如雷圭元于1929年留学法国。

3.毕业于国内职业工艺学校。如梁兑石毕业于波阳窑业学校,程意亭毕业于江西省立工业学校等。清末实业学堂以发展实业救国为目的,同时也是近代工艺美术教育的重要机构。

工艺美术部参展者的三种教育结构类型,基本上反映了20世纪初工艺美术教育的客观状态。

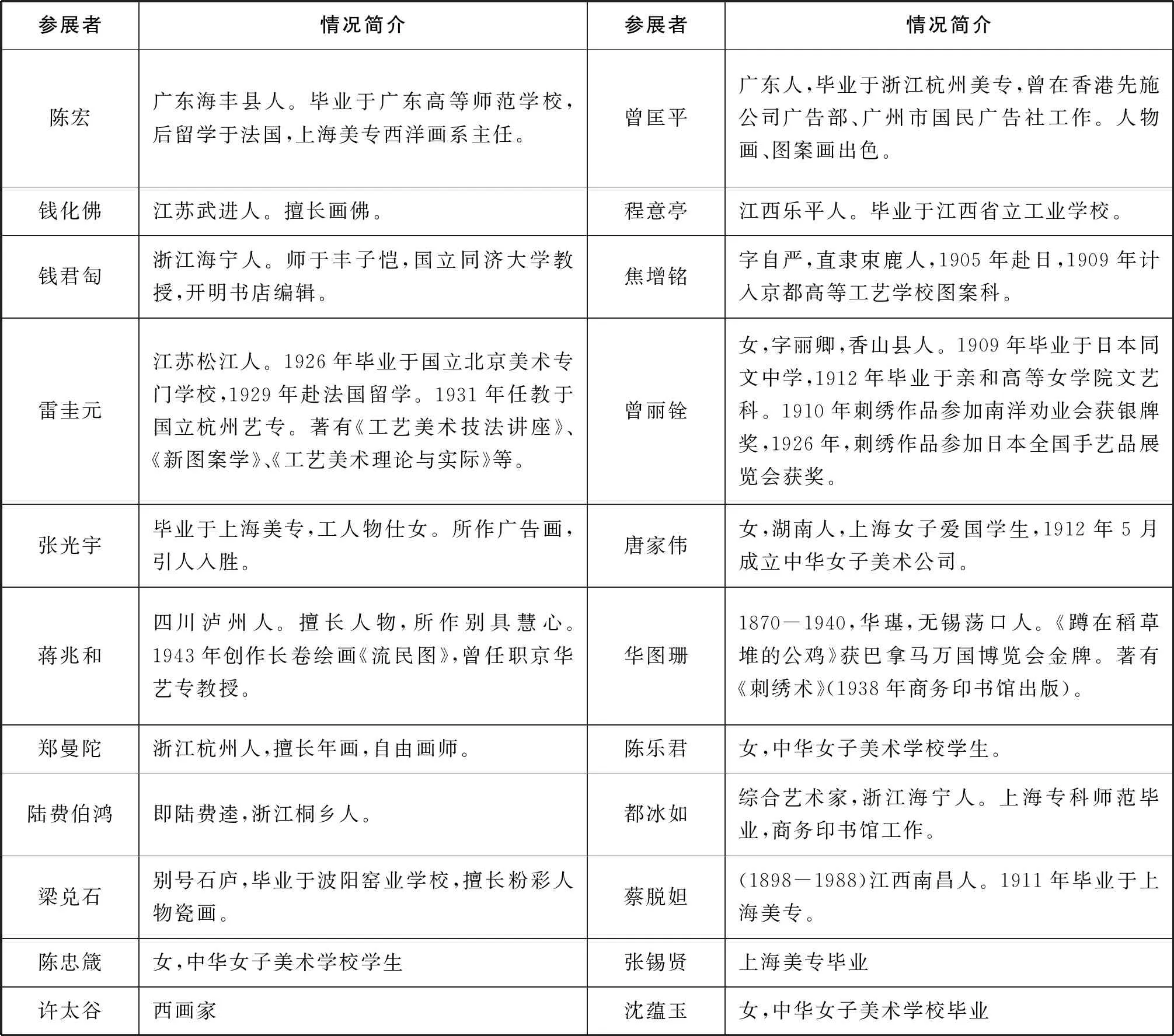

1929年全国美展工艺美术部参展者(部分)一览[注]据1947年《美术年鉴》、颜娟英《上海美术风云<申报>索引》、恽茹辛《民国书画家汇传》等资料整理。

(二)参展者的性别构成

1929年全国美展有一大亮点,即参展者除男性作者外,还有为数众多的女性作者。工艺美术部中女性出品情况大致如下:沈蕴玉、唐家伟、陈乐君、陈忠箴、张锡贤、华图珊、鲍曾丽铨、蔡脱妲、周景、林小琴及河北私立女职、坤范女子美术科、松筠女校、南京女中、松江女中、福建第二女职、乐亭女师、苏女职中等女校,出品种类主要以美术绣、书法绣等女红为主。与其他各部相比,工艺美术部之女性参展者比例最高,其原因何在?

首先,传统社会中女性与工艺美术关系密切。男耕女织的社会分工,女性主要从事纺织、刺绣等女红类手工艺活动。通过女红实践活动,女性建构起一个独特的性别文化空间,而且因女红之经济价值,从业女性的社会地位也随之得到相应提高。其次,清末民初女性工艺美术教育受到高度重视。梁启超、郑观应等男性学者,从挽救民族危机角度,呼吁女性应从“分利之人”转变为“生利之人”,并指出:“女子欲谋独立生活,必先从职业教育着手。盖女子无职业,即不能谋生活,无教育则智识不能长进,无知识又不能独立。而美术可以为女子职业教育之基础,盖美术可以养成高尚之思想,优美之性情也。”[3]也就是说,提倡女性以其所擅长的纺织、刺绣等女红工艺,作为独立谋生的职业资本。1907年女子小学及女子师范学堂章程中,规定女校须开设缝纫、编织、洗染、家政、刺绣等女红工艺课程,女红逐渐成为近代女性谋求经济自立的现代工艺技能。[4]女红通过现代教育方式,在各阶层女性中普及,女红艺人得到重视。1910年南洋劝业会中,沈寿、沈立、金静芬等人的仿真绣作品颇受重视,且女性获奖者较多[注]1910年南洋劝业会中多名女性工艺美术者获奖:一等奖有沈寿;二等奖有沈立(沈寿姐姐);三等奖有金静芬、徐志勤、李群英、蔡群秀、朱心柏等。南洋劝业会审查得奖名册[M].商务印书馆.1910。。民国初期,女子接受工艺美术教育的途径越来越广泛,除普通女子工艺美术教育外,专门美术学校亦允许女性入学,高等女子工艺美术教育得到前所未有的发展。本次美展为数众多之女性出品者,即为清末民初女子工艺美术教育成就的集中呈现。

(三)参展者的职业取向

工艺美术参展者还有一个值得关注的特点,即多数参展者不仅工艺美术部有出品,书画部也有大量出品。也就是说,从身份来讲,他们既是工艺美术家也是书画家,如钱化佛、陈宏、许太谷、钱君匋、鲍曾丽铨、唐家伟、张锡贤、蔡脱妲、沈蕴玉、陈乐君、陈忠箴等,他们拥有双重身份,既是工艺美术家,也是画家。参展者身份的多元性,一方面说明近代工艺美术家的职业取向存在模糊性[5],另一方面也反映出20世纪20、30年代工艺美术学科地位的时代变迁。民初美育思潮下,纯美术学科地位提升,而清末实业思潮中原本颇受重视的工艺美术,逐渐失去主导性的话语权[注]近代清末民初重视工艺美术教育向纯美术教育的转变,在 1935年国立艺专教务主任卫天霖与图工科师生冲突事件中也可略窥一斑。该事件缘于学习西洋画的卫天霖因轻视图案专业,贬称其为小玩艺的相关言论,引起图工科师生的强烈不满。参见殷双喜:实用与审美:国立北平艺专的图案学科.北平艺专与民国美术[M].人民美术出版社,2016:266-267。。随着社会对纯美术的重视,书画家社会地位高于工艺美术家,因此擅长工艺美术的艺术家逐渐转向绘画领域。

三、工艺美术部出品的审美动态

全国美展工艺美术出品数量繁多,种类复杂,概览出品,从审美动态和设计观念维度,呈现出如下两方面的特点:

(一)工艺美术部出品的评价标准

长期以来,中国传统工艺注重技能传习,而创新意识较弱。本次美展则以创新性作为工艺美术出品的衡量标准,这是近代工艺美术从重“技”向重“艺”观念转变的体现。贺天健《由全国美术展览会推想今后美术之趋势》一文中谈到,在江苏省第三次博览会上,他曾向实业家张謇提出应以是否具有创新性,作为衡量工艺美术出品的标准,但因当时国内工艺发展条件尚不具备未被采用。因此贺天健看到本展以创新性为评价标准时十分欣慰,认为这是工艺美术从传统向近代发展的进步[6]。

按照该标准,工艺美术部出品获得好评者,多为富有“工艺美术之新生命”的作品。何谓新生命?李寓一在《工艺美术的新意趣》一文开头有一个通俗的解释:“拿手来做的手工品,多少总含点工艺美术的意味。不过别人家所做的,你也拿来照样的做去,虽然是美术品,或美术的工具,皆配不上称为‘工艺美术’。像通常的刺绣、印刷中的三色版七色版等,要是没有新的创作,皆不能说他是工艺美术;但只能说他是‘美术’中的‘工艺’。”[7]在李寓一看来,创新性是工艺美术品应该具备的“新生命”。蒋兆和与雷圭元的出品,即以其富有创新性而受到好评。蒋兆和《慰》因“其思想是指女子受家庭社会之束缚,桎梏其手足,不得自由,所有一线之安慰者,乃自然优美之暗示,于欣赏中得心灵上之安慰”[8]。雷圭元《虬》《白菊》“其图意摹想象之虬龙形,与仿自然之白菊形而变化之创作。”“其绘工精细不苟,深合于最新之单线图案。以此图案而演化之,大可开织物图案之新境地,亦一最有价值之工艺美术图案也”[9]。其他传统的刺绣、景泰蓝、瓷器等技艺精美的工艺品,尽管在国际上声誉较高,均因“创新意味”或“创新不足”受到批评。刺绣是中国历史悠久的传统手工艺,也是女性出品的主要种类,不过“绣者能工而不能绘”。景泰蓝工艺“曲线构图纤巧有余”,不过新意味不足。福建漆器姚传鸿的金鱼牡丹、五彩脱胎寿星等作品,因图案均自传统,缺少创作意味。

美展工艺美术部出品的评价,打破一贯对工艺技能精湛性的重视,而强调艺术设计的创新性。工艺美术的评价标准,从重“技能”转向重“创新”,现代设计意识逐渐生成。这是20世纪20、30年代工艺美术观念由传统向现代转型的重要表征之一。

(二)近代工艺美术品的审美旨归

该展强调工艺美术民众化的发展趋向。清末民初,受国外工艺美术民众化趋势影响,尤其是英国莫里斯所提倡的手工艺回归,工匠提升为艺术家,提倡艺术的民众化。1925年巴黎法国现代装饰美术博览会,针对战后经济发展及工业发展的现状,工艺设计风格出现新趣味,即反对繁琐,提倡简洁实用单纯化,设计趋于民众化。中国曾参加该次现代博览会,工艺美术民众化的观念被国内学界推广。

该展中漆器、瓷器、刺绣等所体现出的技艺精美的传统工艺,均因造价高,不能普及民众的弊端受到批评。李寓一《工艺美术的新意趣》中指出,美术工艺部的湘绣,福建漆器、景泰蓝瓷器等,这些东西“工本大,卖价高,一般人买不起,因之所谓工艺美术之享乐,仍属于少数之贵族富豪,不能及于平民”。湘绣、苏绣“因其方法未改进,所费时间太多,不足为民众之工艺美术品”[10]。近现代工艺美术民众化观念已十分明晰,不过一般民众的审美趣味尚有待提高。“(月份牌)现在依旧为大多数民众所欢迎,香烟厂中的画片仍是从前一样的画风,工艺品的形式与模样也没有什么大变化。”[11]雷圭元《中国装饰艺术之没落及其当前之出路》一文中亦指出,一般民众对现代设计的不了解,是近代工艺美术不发达的重要原因之一,“中国装饰艺术所以没落的原因,最要点是民众没有了解装饰到底是怎样回事,而历代提倡者,均没有顾到大众的需要,仅仅以个人或少数人的口味为目标而提倡着”[12](P623)。总之,近代工艺美术民众化的发展趋势是其迈向现代设计的重要步伐。

此外,从1929年全国美展工艺美术部出品以及媒体评论来看,20世纪20、30年代工艺美术发展的整体状态不理想,“此时国内缺乏研究图案之处所,少有研究图案之专家”[13]。与该展书画、西画等纯艺术相比,早在清末就起步的近代工艺美术,民初时期发展迟缓滞后,其整体状态有待进一步提高。

四、结语

20世纪初,世界各国十分重视通过公开展示的方式推动工艺美术发展。近代中国亦积极参展、办展,切实推进近现代工艺美术的发展。1929年全国美展工艺美术部的出品,展示了20世纪初工艺美术的客观现状,并呈现出其从传统迈向现代的过渡形态,是近代工艺美术历史形态的写真性展现。