中国当代艺术的现代性及其隐喻

王天乐

(南京大学艺术学院,江苏 南京 210093)

自19世纪中叶以来,中国艺术由最初的学习西方浪潮再到对本土艺术形式语言的探索,通过借鉴西方话语系统来不断寻找自身发展的逻辑。艺术家的实践创作与文化观念的认知紧密相连,艺术对中国的现代性的理解与解读充分反映出中国当代的社会意识与文化形态。在文化多元化的今天,艺术的表现形式也多种多样,打破了原有艺术领域的“分界”。反观其创作观念与思潮,当代艺术的首要任务是对当下的社会现象与艺术观念进行解读,当代艺术家将如何寻求现代艺术观念与传统文脉精神之间的平衡,这是一个值得研究与探讨的话题。

一、中国当代艺术的现代性及表现形式

1.当代艺术的现代性

自上世纪60年代开始,由于美学研究、文化研究、艺术功能论等诸多问题的兴起,大力促进了人们对“现代性”的思考。新文化运动、艺术本土论这些问题的本身都与现代性的问题有着密切关联。“现在”就是现代历史的一个阶段,[1](P2)“现在”的这一新奇特质需要被艺术家们敏锐地抓住。德国哲学家哈贝马斯曾指出:“现代性可以并且不需要再使用以往的时代所提供的模式规定,而是需要在自身上寻找或创造新的标准,现代性需要找到自我理解的那种机敏性。”[2](P7)哈贝马斯的这段话正是指出了现代性的含义所在:即对当下,对我们所处的时代进行研究与思考的一门动力学。社会学家德兰蒂说:“现代性即包涵了一个文化的的观念(一个启蒙的规划),也包含了一个特定的现代化进程的复杂结构。”[3](P12)例如中国现代艺术的发展过程中涌现出的各种思潮与复杂流派就是一个很好证明,中国艺术家对于“现代性”有着不同的解释与说明,我们对于“现代性”的认识应该从对艺术的形式风格与材料表现的关注继而转到对思潮文化观念、意识形态问题产生本身的思考。当代社会的问题焦点、社会变革与艺术的“传统”和“现代”问题到底如何取舍,一直都是备受争议的话题,中国艺术一直在不断的实践与探索中成长。

2.当代艺术的形式探索

五四运动前后,很多艺术家倡导西化中国画,纷纷模仿西方的文艺复兴,以西方科学的透视结构法或融合的方式来改良中国画,例如高剑父、徐悲鸿、林风眠与刘海粟等人。高剑父在《复兴中国十年计划》中提出了“新国画”一词,要求以折衷、融合的方式引进西方写实技法。徐悲鸿坚持引进西方的写实画法作为创作要旨,刘海粟则认为要沟通中西方,使中国艺术现代化、民族化。此时,中国的新兴美术教育开始发展,后由新兴的“决澜社”开始大力宣扬并介绍西方的现代艺术特征,致力使艺术变革与创新,探索中国艺术的现代发展道路。自19世纪中叶以来,中国对于社会变革本身的思考一直处在不断的发展与变化之中,由于科学技术带来的影响,中国的经济、工业高速发展,一些新的社会问题也随之而来。西方几百年的启蒙精神注入到当时西方社会的各个层面,直到现在的西方艺术也无不体现出文艺复兴以来的思想,中国是前现代、后现代与现代社会结合在一起的复杂社会,中国对当下即“现代”的思考是一种“液化的、流动的状态”[4](P3-4)。中国艺术的改革与创新运动蓬勃发展,高举艺术自由、艺术现代化的旗帜,上世纪80年代后,在艺术表现上又开始了一轮新的启蒙运动,那就是“85新潮”与星星画会。在西方现代主义艺术思潮的影响下,中国的艺术家们分别展开了各式各样的个性化意识形态的艺术表现与艺术自由口号的呐喊,这是一场学习西方的现代艺术运动,这也是中国艺术现代化的过程,这正是一种思想的解放,而推动中国现代化进程的主体之一便是这批激进的艺术家们。

《欢乐颂》,蔡国强,装置艺术,300X400厘米,2002年

3.传统艺术的解构与艺术产业化

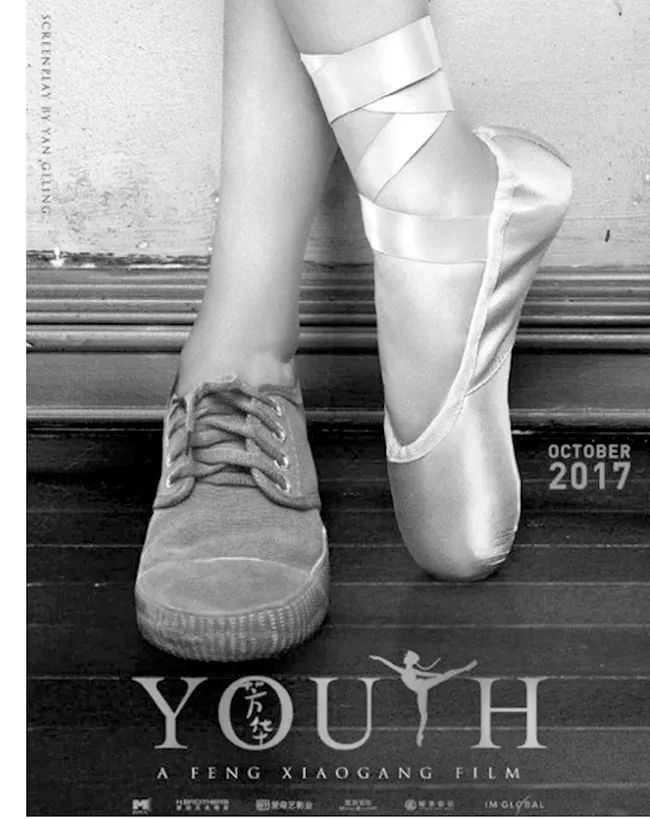

《芳华》电影海报,2017年

上世纪90年代中国开始了对艺术的表现语汇与艺术形式的探索,艺术家们渐渐地对传统的艺术形式厌倦了,一些先锋艺术开始对传统的旧形式进行解构与颠覆。由于信息技术的飞速发展,互联网与电话的普及,使社会面貌焕然一新,产品设计、广告包装、电影传媒等领域异军突起,原本的传统在纸上作画的过程彻底被打翻了。特别是西方现代理论的兴起,中国艺术家尝试把西方的文艺理论融入到自己的创作中去,艺术表现的语言丰富、形式的多样,一种全新的触觉及感觉经验刺激着艺术家们的创作细胞。从某种程度上来说,现代艺术主义对“新”的追求其实是在寻求一种纯粹化的审美经验,正如西班牙哲学家奥尔特加伊加塞特所说那样:艺术要表现出一种对日常生活经验的疏远,对我们所处的现实世界的否定,把艺术媒介自身的表现力作为一种新的崇拜。现代艺术家一直在强调着一种与生活的“陌生化”,对待艺术的处理方式是审美而非经验。[5](P26)画家德库宁说:“绘画的秘密在于素描不是一张脸,它只是一张脸的素描。”[6](P106)现代艺术把精力放在了艺术形式的本身上,而并不去追随模特或所描绘的对象。人们在新的时期感受到了速度与空间的变化,开始追求一种全新的感觉经验。在1998年召开的全国工笔画与水墨画的会议上,蒋采萍与潘世勋引进了日本、法国等艺术家的成果,建立了颜料的产研机构;传统的水墨画在突破创新的同时又要保留中国画的民族特色。此后,各种探索性主题的展览开始蓬勃展开,例如1998年的深圳国际水墨双年展、2003年的北京双年展等。[7](P319)一些艺术家对于传统笔墨的表达开始有了新的体会,笔墨不再是完全书写意义上的规范表达,反而成为了一种实验性的工具,综合材料的运用,再或者是对科技传媒的利用与整合,艺术从传统的创作方式转化为一整个包含着交流信息、数字技术与材料工具的装置型和实验型艺术,日渐趋向于整合性、多元化的特点。艺术至此不再是只属画廊和美术馆的被观赏的物品,而是广泛地走向了大众的日常生活,由此一来,艺术家与社会公众的观念转换,使艺术走向了商品与产业化,全国多所高校相继开设了视觉传达、广告设计等课程,正是适应了“生活审美化”的这种需要。

二、文化的隐喻性在艺术创作中的体现

1.姜宝林——《寂》

由于现代数字技术的高速发展,艺术家们对新技术与新媒介的引进与尝试,使作品更多地开始走向技术化,当代艺术中的文化特性多以一种较为隐喻式的方式呈现,艺术越来越开始从形式技巧的表达上更注重对某种内在精神的隐喻传达,视觉性与物质性的追求被凸显出来。姜宝林作为当代的一位探索新式中国画笔墨语言的艺术家,他把传统的笔墨线条融入到创作中,继承传统笔墨语言的同时,进行抽离、组合,形成了别具一格的现代水墨画。在姜宝林的画面中,仿佛又有日本古典美学的情调倾向,宁静安逸。他的作品具有十分强烈的哲学理性精神,尤其是切割式构图的新绘法,作品中很多山形为三角形构成,极具理性化。比如他的《寂》系列作品,画面构图俨然已和传统构图区别开来:周围的山丛中围住一片小湖,万般寂静,湖面泛不起一点波澜,线条抽象为有秩序的组合,保留了传统笔墨的丰富性和表现性,山群用了白描式的线条,线条保留了传统书法的书写性。山群再进行层次上的晕染,使之有着变化又作为一个整体,小湖的留白使这个抽象的平面中有着生命体的呼吸功能。中国人民大学牛宏宝教授这样评价姜宝林:“他把中国传统绘画的美学精神隐喻到了他的抽象笔墨语言构成的现代水墨画中,他的笔墨语言所生成的图像绘制了一种全新的视觉艺术。”[8]既保留了传统书写式笔墨,画面又隐含了中国传统文化的精神,是现代中国画的新笔墨语言与构成方式的探索。姜宝林说:“披麻皴在传统山水画里作为表现江南山峦的一种符号,在宣纸上显得生动活泼,但当披麻皴被刻成木版画时,此时的披麻皴有了一种秩序美与形式美,我吸收了木刻版画里的那种笔墨线条所代表的秩序美并复原到纸本水墨中来,就是兼在这两者的状态下不断转换构图创作了多幅的《寂》系列。[9]从另一方面来讲,姜宝林的作品反映出当代艺术家所追求的某种“理性”态度,画面的几何切割式构图,笔墨的秩序与尝试建立近乎哲理性与秩序性的“永恒”画面,艺术家对当下的社会观念与文化理解都内含在创作之中,也是对现代意义上“时间”与“空间”的一种新的解读与感觉经验。

《寂》,姜宝林,纸本水墨,123X247厘米,

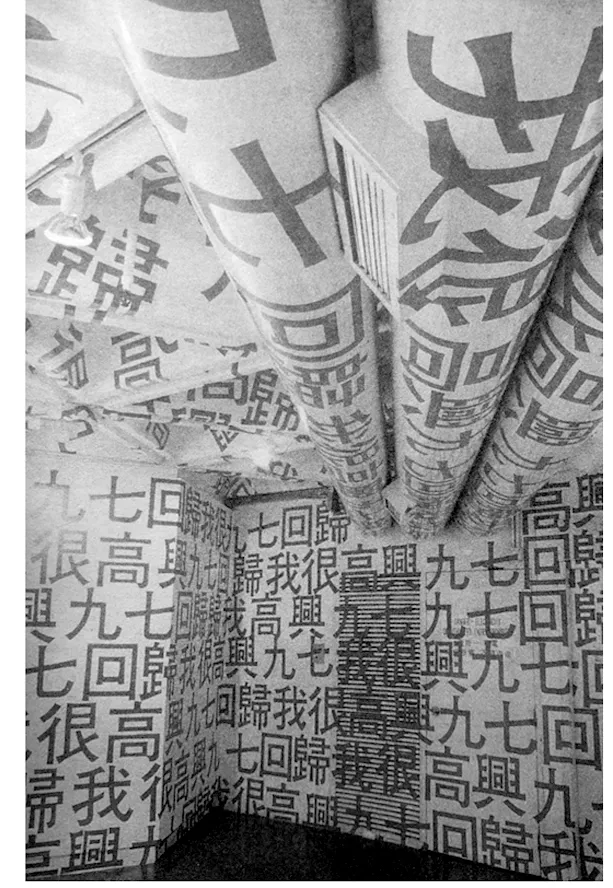

2.文晶莹——《九七回归我很高兴》

《九七回归我很高兴》,文晶莹,装置,1997年

新的信息媒体技术使很多艺术家接受了西方的非具象艺术,从日本传来的岩彩画也在台湾发展开来。这些对外传艺术吸收为中国的绘画技巧与艺术形式开拓了丰富的艺术语言,例如装置艺术与实验艺术,常常利用装置、网页和录像等多种混合媒体进行创作,即是对作品的精神内涵解读和艺术观念的传达。装置实验艺术与传统文化的融合成为新的创作趋势,比如朱德群的抽象绘画常给人一种强烈的光感,但传达出古代的书法之美与老庄哲学。程及的《春》,把专题国画与油画和抽象艺术融合在一起,创作理念是中国传统的儒释道哲学。[10](P340)香港女性主义艺术家文晶莹,毕业于香港中文大学,后留学于旧金山艺术学院。她的装置艺术作品——《九七回归我很高兴》,利用场地的特殊构造,巧妙地把“九七回归我很高兴”几个大字在展厅的墙壁上重复排列。观者置身场地中央,被密集的文字包围,会感受到周围传达出一种强烈的情绪,传达出回归的热烈心情。当代中国的艺术实践活动其实就是一种对当代社会生活的内在情感与心境的表露。英国形式主义理论家克莱夫贝尔指出:“文化的本身是为人类的生命提供了一种阐释系统,通过艺术或者一些仪式,以想象的表现方法来表达这个世界的意义,展示出那些人们对生存困境或者是无法回避的问题作出的一种展示和解释。”[11](P164)从艺术的审美现代性来看,中国当代艺术正显现出一种复杂的张力,是一种包含着文化、现象与情感的交融体系,这种表现过程,在艺术创作过程中充分地显露出来。

三、当代艺术创作中传统精神文化的回归

在当代艺术创作中传统精神文化不再仅仅是隐喻,它作为一种回归是可喜的。中国当代艺术要反思“现代性”是什么,而不是只去一味地追寻表面形式化的随波逐流,中国艺术的“现代性”应该是民族本土化与适应时代的创新。

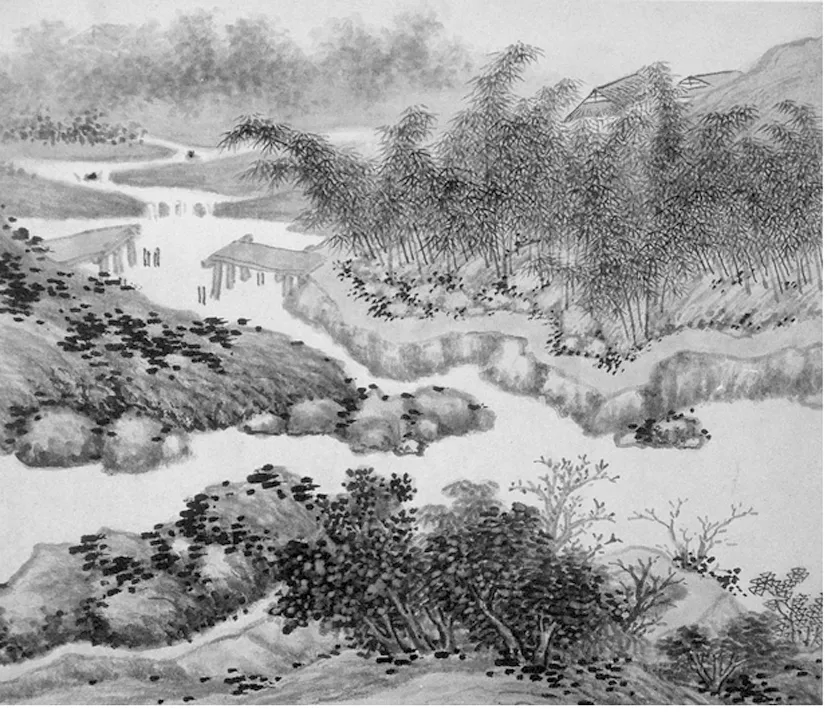

1.以“园林庭院”为主题的山水情境

作为“园林”主题的艺术在现代的艺术创作实践中结合了当下的艺术观念,不断地提炼出中国传统写意山水画的笔墨根基,也是当代艺术家为寻求现代艺术观念与传统文脉精神之间的平衡而做出的努力。园林庭院曾是中国传统画家热衷表现的一个题材,晚明时期,很多画家为园林的建造绘制设计了不少方案,可以说艺术家既是建筑师又是画家,园林曾一度代表了文人画家们对自然情怀的抒发,蕴含了深厚的人文气息与隐逸精神。[12](P63)中国的传统绘画艺术是诗、情、意的结合,塑造人生与修身养性。童寯先生曾将中国园林称之为“三维的中国画”,是“一座诳人的花园,一处真实的梦幻佳境,一个小的理想世界”[13]。古代文人画家们尤其爱在山水画中画几座庭院,尤其是元代画家倪瓒,他的画中往往只有一座草屋,甚至都没有人物,寄托了艺术家们的淡然旷达的精神理想与中国传统的道家哲学思想观,是沟通外界现实的立体呈现。在经济高速发展生活节奏快速的今天,人们特别需要一处清净的空间来洗去平日的喧闹,真正地去感悟生命与自然,所以园林再次回归到当代艺术家们的视野。很多中国画家把园林庭院作为题材并加以创新,把西方的立体构成手法与当代的色彩审美等因素加入其中,融合了当代的生态美学观并加入传统的自然哲学理论,在艺术形式与意境表达上都有了新的表现。包括对画框的装裱处理,使之有种空间的延伸感,画面中现代城市的园林因素与传统的笔墨结合,营造出一种当代的生活理想新方式,展现出艺术当代性的理解同时又是一种传统精神的回归。

《东周图册》之三,《西溪》,明,沈周

2.当代艺术的发展趋向与文化视角

在国内外,艺术家们深受地域文化的影响与浸染,艺术的融合似乎成为一种新的趋势,当代艺术家们通过不断地进行创作实践,开始挖掘传统意义上的创作灵感与生活本源,比如像跨界艺术的流行,绘画与舞蹈表演融为一体,时间与空间的结合,超时空的艺术风格更容易把观者带入到艺术的情境中去。实验艺术与装置艺术更是让观者也参与其中,与艺术家共同完成艺术过程,一种特殊的身体视觉经验使我们更容易感受得到,像是那来源于生命的呐喊或哲理性的召唤,这是现代艺术的一种文化与艺术综合形式的表达。中国的传统文化就是本源的同一性,艺术是精神的高层次体现,其目的在于教化于民与塑造精神。中国文人画的审美观念与笔墨形式至今仍有着坚韧的生命力,中国的文化传统开始被艺术家们表达与借鉴。中国早期的文人画讲求“诗中有画,画中有诗”[14](P360)的生命意境,可以说中国的文人画是诗画一体的,画作为诗的表现形式,诗作为画的解说与内容丰富,画可以说是精神理想的表现。黑格尔在其《美学》中说艺术是理念的感性显现,艺术是精神的外化,文化形态隐含在艺术之中。[15](P142)虽然中国传统艺术并不如黑格尔所说那样是体现了某种主观绝对的神秘精神,而是反映了文人们的情绪与理想精神,并讲求文化与艺术的通融性。庄子曰:原天地之美而达万物之理。[16](P42)这说明了中国的艺术最高境界是不经人为刻意修饰的纯自然境界。卢辅圣长期吸收晋唐古风并加以创新,他在其著作《中国山水画通史》中认为艺术虽然要开辟新的领域与不断地探索,民族性的文化依然不能丢。邵大箴先生认为:传统艺术的生命力依旧在发挥着重大作用,不仅会为当代艺术注入新的艺术形式,在当代艺术多元化与过于注重形式技巧方面,另开辟和延伸了当代艺术新的发展空间,使艺术保持着不断发展的张力与文化内涵。[17]

四、结语

在科技信息交流频繁的今天,当代艺术的形式探索正向着多方面发展。受世界的不同文化与社会观念的影响,文化形态多以一种“隐喻”方式体现在当代艺术家的创作之中,现代审美观念与传统民族文化的融合成为一种新的创作趋势。多形式的艺术表现正是反映了中国当代文化观念与多元社会意识形态。反观艺术的现代性,对社会的意识形态与文化观念的机敏把握,正确审视传统艺术与民族文化在当代创作中的重要性,把握现代审美观念与传统文脉精神之间的平衡,努力开启一种全新的艺术创作与文化视角为当代艺术的重要任务。

——评《全球视野下的当代艺术》