多模式保温措施对脑室腹腔分流术老年患者麻醉苏醒质量的影响

薛曌平 刘莉欣 郭绍宁 王慕鹏 王慕鹏

(吉林大学第一医院,吉林 长春 130021)

围术期低体温是指机体核心温度低于36℃〔1〕,是麻醉和手术过程中常见并发症之一。文献报道〔2〕围术期患者低体温的发生率为50%~90%,低体温会影响患者的新陈代谢,减弱肾脏功能和心肌收缩力,增加苏醒延迟、认知功能障碍及心脑血管意外事件的发生率。老年患者皮下脂肪减少,基础代谢率降低且对低体温反应不敏感,在实施全身麻醉后,神经肌肉反射变化,全身血液流动速度相对变缓。患者对寒冷刺激时的肌颤能力减弱,因而老年患者发生围术期低体温的可能性与危害性更大,严重者甚至危及生命〔3〕。脑室腹腔分流术(VPS)由于其手术方式的特殊性,手术时间和麻醉时间较长,受麻醉药物等因素的影响易造成围术期低体温。本研究拟通过对行VPS老年患者实施多模式保温策略,分析比较术中体温变化相关的临床资料,以探讨此举措的临床价值。

1 资料与方法

1.1一般资料 选择2016年1月至2017年12月择期实施VPS老年患者70例。纳入标准:①年龄60~75岁;②体重50~85 kg;③基础体温36~37℃;④采用全身麻醉方法;⑤美国麻醉医师协会(ASA)分级为Ⅰ级或Ⅱ级;⑥患者术前白蛋白>35 g/L;⑦简易精神状态量表评分>17分。排除标准:①术中失血>500 ml者;②术前存在高血压及其他严重脏器疾病者;③近期有镇静催眠药或抗抑郁药治疗病史者;④有神经肌肉疾病或影响神经肌肉功能药物者。采用随机数字表法将患者分为对照组和保温组各35例。两组患者在性别、年龄、体重、身高、麻醉分级等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。本研究经医院伦理委员会批准并告知患者研究内容,签署知情同意书。

表1 两组患者一般资料

1.2麻醉方式 两组患者进入手术室后,常规进行多功能心电监护,建立外周静脉通路,由麻醉医生采用标准化全麻方式,手术结束后转运至麻醉苏醒室(PACU)。具体麻醉方法为:①麻醉诱导:建立静脉通路后依次静脉注射咪达唑仑0.04 mg/kg、丙泊酚2 mg/kg、顺式阿曲库铵0.15 mg/kg和舒芬太尼0.5 g/kg,患者自主呼吸消失后建立人工气道,连接麻醉机给予纯氧间歇正压控制通气;②麻醉维持:精准控制药物使用剂量,丙泊酚血浆靶浓度3~4 g/ml,瑞芬太尼血浆靶浓度4~8 ng/ml,Narcotrend麻醉深度监测仪维持D1~D2水平;患者于皮肤缝合前停止吸入麻醉药,手术结束时停止丙泊酚及瑞芬太尼泵入;③麻醉苏醒:患者术毕进入PACU等待麻醉苏醒,期间给予麻醉机辅助通气,多功能监测仪(BeneViewT5型)监测。

1.3研究方法 对照组进行常规保温,即术中身体暴露部位薄被覆盖,手术部位铺无菌巾,术毕加盖棉被转运至苏醒室。

保温组在对照组基础上增加如下措施:①术前访视及准备。研究人员术前访视患者,充分了解患者的心理状态,介绍手术室环境、手术方式和麻醉方式,指导患者做好术前准备工作。与患者及家属充分沟通并做出必要解释,让其了解手术的安全性和先进性,消除其紧张、焦虑及恐惧等不良情绪,能够以良好的状态接受手术。研究人员将冲洗用生理盐水放置于多功能恒温箱中预热至37℃,以备术日使用。②环境及患者准备。患者进入手术室前1 h,研究人员将手术间温度控制在22~24℃,湿度40%~50%,患者进入手术室后开启手术室音乐系统,缓解患者的紧张、焦虑情绪;留置一次性肛温探头并持续动态监测术中病人核心体温的变化,探头置入深度为6 cm。③术前预热。麻醉诱导前采用充气式加温毯(WarmTouch TM)将患者预热15~20 min,皮肤消毒剂加热为40℃后使用。④液体加温。采用QW-518(I)型医用输血输液加温仪对所有输注液体实施加温,温度设置40℃,避免低温液体对患者的刺激。⑤术后保温。患者转入PACU后,继续使用充气式保温毯为患者保温,温度设置38~40℃,防止患者烫伤。PACU护士利用体温探头实时监测患者体温变化,调整加温毯温度并对患者体温实时予以记录。

1.4监测指标 ①患者体温变化。使用监护仪温度探头(惠普HP78352C)持续监测患者肛温。记录麻醉诱导时(T1)、手术开始(T2)、手术结束前(T3)、离开苏醒室前(T4)患者的体温情况;②液体量变化:包括术中出血量、静脉输注液体量;③麻醉相关时间:包括麻醉时间(即从手术结束至患者达到呼唤能睁眼)、拔管时间(麻醉结束至拔管)、PACU停留时间(入PACU至Steward评分≥4分出PACU时间);④围术期并发症统计:包括躁动、寒战、恶心呕吐、切口感染率等情况。

1.5统计分析 采用SPSS21.0软件进行t检验、χ2检验。

2 结 果

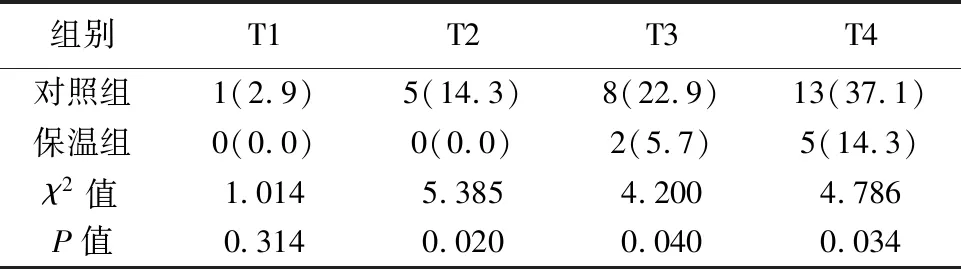

2.1两组体温变化情况 对照组T2~T4时间点发生低体温率显著大于保温组,且T2~T4时间点低温均显著低于保温组及T1时间点(P<0.05)。见表2,3。

表2 两组不同时间点患者体温比较

与T1比较:1)P<0.05

表3 两组不同时间点低体温发生率比较〔n(%),n=35〕

2.2两组术中及术后各项指标比较 术中对照组出血量、液体输注量及麻醉时间与保温组比较差异无统计学意义(P>0.05),保温组拔管时间、PACU停留时间显著短于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 两组术中及术后各项指标比较

2.3两组围术期并发症发生情况比较 对照组围术期并发症发生率显著高于保温组(P<0.05)。见表5。

表5 两组围术期并发症发生率比较〔n(%)〕

3 讨 论

围术期低体温是手术患者常见的不良反应之一,研究显示50%以上的外科全麻手术患者可发生机体核心温度低于36℃即低体温状态〔4,5〕。低体温导致患者脑血流量减少,术后认知功能障碍发生率升高;儿茶酚胺分泌减少,机体对外界刺激的反应减弱,增加苏醒延迟发生率〔6〕。围术期低体温的发生与多种因素密切相关,主要原因包括环境温度、术中静脉液体输注量、术中出血量等,其中年龄是导致围术期低体温的重要因素。由于老年VPS患者的特殊性,更易造成术中低体温的发生。老年患者特有的生理特点如血管收缩能力变弱、皮肤及皮下脂肪肌肉变薄、体表面积与体重比例增大、氧及心血管储备能力下降、体温调控能力减弱等因素,对术中机体体温的维持形成不良影响因素。VPS麻醉时间较长,术中麻醉药物的持续使用,可抑制调节温度的血管收缩功能及体温调节功能,导致核心体温再分布〔7〕。该手术术中需暴露患者颅内、上肢及上部躯干,暴露面积大且时间长,皮肤与外界冷空气交换散失热量。因此,围术期低体温的危害已经引起医护人员的广泛关注,并采取了相应的预防措施。

环境温度低是造成围术期患者低体温的重要因素,更是减少患者围术期体温变化的重要前提。有研究〔8〕认为26℃室温下,老年患者围术期低体温发生率较小,仅为15%。温海明等〔9〕研究显示,在胸科手术中,25℃室温比 21℃的室温能更有效保护胸外科手术患者的体温,有利于降低围术期低体温发生率。因此,减小机体体表温度与环境室温之差,降低患者体温下降速度,有利于降低围术期低体温的发生率。本研究中,对照组患者麻醉后体温与入室体温比较明显下降,主要原因是麻醉导致患者体温调节功能受到抑制,机体外周热量重新分配,因此麻醉是患者术中发生低体温的重要因素。有研究显示〔10〕,全身麻醉的第1个小时内,核心温度会下降0.5~1.5℃。本研究中对照组患者在麻醉后体温下降0.5℃,主要原因是麻醉术区准备和消毒,麻醉作用导致机体热量从核心向外周再分布所致。因此,实时监测围术期患者体温变化,及时发现低体温,有利于医护人员采取相关措施。研究〔11〕证明使用充气式加温毯可避免因手术室环境因素使患者体温大幅度降低。在本研究中,研究人员在患者进入手术室后对其采取预先保温措施15~20 min,结果保温组T2时间点低体温发生率显著降低,证明对患者实施加温毯预先加温的有效性和重要意义。

围术期患者的情绪变化是诱导围术期低体温的重要原因。由于手术需要患者术前禁食水,患者对手术室陌生环境、手术麻醉过程的恐惧、焦虑等负性心理反应,引起患者防御寒冷的能力下降,导致低体温的发生〔12〕。护士在术前访视中,对患者进行手术环境展示及健康宣教,缓解患者的紧张、焦虑及恐惧等负性情绪,使其保持良好的术前心理状态;患者进入手术室后,为其播放舒缓的音乐,同时给予心理疏导,缓解其紧张情绪。因此,加强手术前的心理疏导,可减轻患者因为精神因素导致对冷刺激的阈值,有助于预防低体温的发生。本研究中,老年患者由于术前医生谈话和签字等,预先知晓手术时间相对较长,紧张焦虑情绪明显,研究人员针对患者提出的问题给予详实的解答和回复,让患者熟悉手术和麻醉的过程,降低患者的手术应激,在一定程度上缓解其负性情绪,提高患者对冷刺激的阈值。

体温影响药物代谢。研究发现〔13〕,吸入麻醉剂和静脉麻醉药物都在不同程度上影响体温调节反应。低体温可使麻醉药物代谢时间延长,研究显示〔14〕,核心温度下降 1℃可使芬太尼血浆浓度增加5%;核心温度下降 3℃,可使丙泊酚的血浆浓度约增加 3%。由于麻醉药物代谢减缓,患者麻醉苏醒时间、拔管时间相对延长。在本研究中,保温组患者拔管时间和PACU停留时间明显缩短于对照组,说明对保温组患者实行全程加温处理,加速麻醉药物的代谢,因而麻醉后拔管时间和机体恢复时间相对缩短,提高了麻醉复苏质量。

相关研究〔15〕显示,患者术中核心温度低于正常值1℃以上,则将显著增加术中失血量风险。本研究结果显示,通过术前给予患者预防性加温、术中加温、术后保温、对使用液体进行加温等措施,可以有效控制老年患者围术期低体温的发生,缩短拔管时间和PACU停留时间及降低术后切口感染率。围术期低体温可导致寒战、躁动等不良反应发生率增加,特别是寒战的发生可使基础代谢率升高,心肺负荷增加,可引起低氧血症、酸中毒及心血管不良事件等,从而影响患者康复。在本研究中,保温组患者通过麻醉全程加温并实时监测调整加温毯温度,围术期寒战、躁动、恶心呕吐等不良反应发生率明显低于对照组,说明围术期多模式加温可以显著改善患者麻醉复苏质量,降低患者不良反应发生率,与快速康复外科理念相同。

董妞等〔16〕的研究表明,护士围术期非计划性低体温防护知识、态度、行为水平有待提高,说明医护人员对围术期患者实施体温保护措施有提升空间,应加大围术期低体温预防知识和技能教育,医院管理者应根据实际情况购置相应的器具,保证医务人员能够实施预防措施。综上,对老年患者在围术期实施保温措施能够提高患者的苏醒及预后质量,对推动快速康复理念实践发展有着重要的临床意义。