三国孙吴临湘侯国辖乡的数量与名称再探

内容提要 秦汉帝国为实现对辖域的管控,推行郡县-乡里制,其中乡是帝国行政体制的末梢。依据传世文献所能获取的有关县辖乡的资料较少,而出土简牍推动了近年来对秦汉-三国县乡基层行政的研究。本文即利用走马楼三国吴简对孙吴长沙郡临湘侯国(县)辖乡的研究,在对乡名简进行罗列与统计基础上,考证出确属临湘的乡;对孙吴至刘宋长沙城址与诸乡位置进行历时性分析,从而回应孙吴时本地是否有北乡的争议;最后得出黄武-嘉禾年间(222-238)本地辖平乡、广成乡、都乡、东乡、桑乡、中乡、小武陵乡、模乡、西乡、乐乡、南乡11乡,临湘为江南大县的结论。

关键词 三国孙吴 临湘侯国 乡(北乡) 长沙简牍

〔中图分类号〕K235 〔文獻标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2019)10-0106-10

一、绪论

秦并一海内,为实现对帝国疆域的有效控制,废除西周以来的分封建国,在全境推行郡县制,并在县以下普遍建立起乡里制度。汉承秦制,《汉书·百官公卿表》记时制“大率十里一亭……十亭一乡,……县大率方百里,其民稠则减,稀则旷,乡、亭亦如之”,①强调县、乡、里的地域性,县以下积道里为亭,积亭为乡,理想的县方圆百里。其中“乡”,《说文·邑部》释为“国离邑。民所封乡也,啬夫别治”,②先秦时原为封国之离邑,至秦汉演变为上承县,下辖里的一级行政组织;在乡执事的行政人员,据《汉书·百官公卿表》《续汉书·百官志》记载,有三老、有秩、啬夫、乡佐③等名目,由上级行政单位(主要是县)辟署,④可视为县之分部,有“乡部”之称。⑤三国承汉制,从走马楼吴简揭示的孙吴长沙临湘地方的治理情况看,虽然以乡啬夫为首的乡部属吏系统从基层退却,但乡仍稳定地作为一级行政单位承担力役征派、赋税交纳、户籍编制等职能。⑥《晋书·职官志》记西晋制,全国“县五百(户)以上皆置乡,三千以上置二乡,五千以上置三乡,万以上置四乡”,《晋书》卷24《职官志》,中华书局,1974年,第746页。乡里制仍得延续。

由于乡是帝国行政体制的末梢,而正史、典志文献详中央、略地方的记载倾向,导致依据传世文献所能获取的有关乡的资料较少,多为全国范围内的一些集计数据。如《汉书·百官公卿表》记“凡县、道、国、邑千五百八十七,乡六千六百二十二,亭二万九千六百三十五”,《汉书》卷19上《百官公卿表上》,中华书局,1962年,第742页。知西汉全国总乡数近7000,县均辖乡数约4个;而《续汉书·郡国志》记东汉顺帝时有县、道、国、邑1180个,注引《东观书》“永兴元年(153),乡三千六百八十二”,《续汉书·郡国志五》,《后汉书》志23,中华书局,1965年,第3533页。知东汉全国总乡数下跌至3000余,平均每县约辖3乡。

对于秦汉三国时期乡的名称、辖区,我们的认识是很模糊的。正史《地理志》《郡国志》记录全国地理、行政区,皆以县为最低级别,但在介绍各县情况时,偶有记录乡名,如《汉书·地理志》记太原郡榆次县下有涂水、梗阳乡,河南郡偃师县下有尸乡;上例分别见《汉书》卷28上《地理志上》,中华书局,1962年,第1551、1555页。此外帝《纪》、列《传》中零星保留有对核心人物籍贯、居住地、活动地所属乡的记载。如《史记·老子韩非列传》记老子“楚苦县厉乡曲仁里人”,《史记》卷63,中华书局,1982年,第2139页。

部分学者早已意识到有关秦汉魏晋乡里的大量原始记载,应自考古发掘的简牍文献中寻找,尝试利用居延等地发现的汉简统计汉代郡国县邑乡里等地名。如[日]比野丈夫:《汉简所见地名考》,《东洋史研究》13卷3号,1953年,第285~295页;周振鹤译文载《历史地理》第3辑,上海人民出版社,1983年,第236~242页;林振东:《“居延汉简”吏卒籍贯地名索引》,《简牍学报》第6期,(台北)简牍学会,1978年,第166~186页;吴昌廉:《居延汉简所见郡国县邑乡里统属表》,《简牍学报》第7期,(台北)简牍学会,1980年,第164~175页;陈直:《居延汉简综论·居延简所见地名通考》,《居延汉简研究》,中华书局,2009年,第130~135页。此后较为全面的工作出自何双全,他网罗1980年代及之前公开发表的汉简,从中统计到西汉郡名44个、县名177个、乡名15个、里名657个。参读何双全:《〈汉简·乡里志〉及其研究》,甘肃省文物考古研究所编:《秦汉简牍论文集》,甘肃人民出版社,1989年,第145~235页。除简牍外,石碑/表、墓券/砖、玺印、封泥中亦有对乡里等基层单位的记录,如秦汉官印中出现的左乡(前汉0388号)、右乡(前汉0389)、东乡(汉初0082)、西乡(汉初0083、前汉0087)、北乡(前汉0390、0391,后汉1033、1034)、南乡(汉初0084)等方位乡,临都乡(前汉0384)、乐乡(前汉0385)、高南乡(前汉0383)等专名乡。以上乡名例证见罗福颐:《秦汉南北朝官印征存》,文物出版社,1987年。随文标明官印在该书的编号。

不过,在秦汉时代各类名籍中,标识民户身份的方法是注明其所属里,或再加注所属郡国、县道,乡名却往往省略,因而相比上级单位县、下级单位里而言,乡名无论是在传世文献,还是在出土基层文书中出现的几率都要小得多。对于籍贯“名县爵里”表达传统的形成,诸多学者尝试做过解释,张荣强先生从秦汉编制户籍正本留乡,副本呈县的程序入手,分析指出,因户籍正本制作与存放在乡,乡民籍贯仅需注明其所在里,即可标示身份(副本同正本)。此说诚为的论。参见张荣强:《中国古代书写载体与户籍制度的演变》,《武汉大学学报》2019年第3期。

因此,秦汉三国时代的乡名辑补工作难度较大。何双全之后,利用汉简对汉帝国辖境内不同地区的县名、里名进行的增补,参读周振鹤:《新旧汉简所见县名与里名》,《历史地理》第12辑,上海人民出版社,1995年;晏昌贵:《增补汉简所见县名与里名》,《历史地理》第26辑,上海人民出版社,2012年;张俊民:《悬泉汉简所见西汉效谷县的“里”名》,《敦煌研究》2012年第6期;马孟龙:《〈新旧汉简所见县名与里名〉订补》,《历史地理》第30辑,上海人民出版社,2014年;孙兆华:《〈肩水金关汉简(贰)〉所见里名及相关问题》,《鲁东大学学报》2014年第2期;田炳炳:《〈肩水金关汉简(叁)〉所见县名与里名》,简帛网2014年7月22日首发。此外许多研究不局限于县、里名,统考地名,如王子今:《汉代长安乡里考》,《人文杂志》1992年第6期;黄浩波:《〈肩水金关汉简(壹)〉所见郡国县邑乡里》,简帛网2011年12月1日首发,《〈肩水金关汉简(贰)〉所见郡国县邑乡里》,简帛网2013年9月18日首发,《〈肩水金关汉简(伍)〉所见郡国县邑乡里》,简帛网2016年9月7日首发;赵海龙:《居延敦煌汉简地名补释》,简帛网2014年9月19日首发;赵宠亮:《两汉赵国县邑乡里考》,《邯郸学院学报》2015年第3期,等等。其中增补出的乡名寥寥。令人略感欣慰的是,固定片区文献文物的密集式发现,为我们解剖麻雀式观察某一地区的基层行政组织、名称及其隶属关系提供了可能性。学界在补证乡名同时,还尝试对某一时段、全国某一区域所辖乡级单位的情况进行最大程度的还原,目前已还原的秦汉三国时代相对完整的县辖乡案例如:所举为目前考证较为充分的区域县辖乡个案,但限于资料,每个案例中的县所属乡名,未必是完整的。秦洞庭郡迁陵县辖乡(都乡、启陵乡、贰春乡),晏昌贵、郭涛:《里耶简牍所见秦迁陵县乡里考》,《简帛》第10辑, 上海古籍出版社,2015年,第145~154页;鲁家亮:《里耶秦简所见迁陵三乡补论》,《国学学刊》2015年第4期。西汉敦煌郡效谷县辖乡(安乐乡、鱼离乡、西乡),考证详见张俊民:《西汉效谷县基层组织“乡”的几个问题》,《鲁东大学学报》2013年第1期。东汉鲁国鲁县辖乡(东乡、北乡、都乡),黄敏借助山东境内汉碑的考证,详见所撰《汉魏六朝石刻乡里词语的整理与研究》,博士学位论文,西南大学,2013年,第34~36页。东汉临淮郡东阳县(一说河南郡卷县)辖乡(都乡、东乡、垣雍北乡、垣雍东乡、鞠乡、杨池乡),乡名见于天长汉墓出土木牍户口簿的记载,释文及分析见天长市文物管理所、天长市博物馆:《安徽天长西汉墓发掘简报》,《文物》2006年第11期;一般以为户口簿与集簿所记乡为东阳县所属,但胡平生认为六乡似当为河南郡卷县所管,垣雍亦似为一县,且垣雍东乡当释为垣雍南乡,可略备一说,参读胡平生:《天长安乐汉简〈户口簿〉“垣雍”考》,简帛网2010年2月3日首发。三国孙吴长沙郡临湘侯国辖乡(都乡、东乡、西乡、南乡、北乡、中乡、广成乡、乐乡、模乡、平乡、桑乡、小武陵乡)。B12详参杨振红:《长沙吴简所见临湘侯国属乡的数量与名称》,卜宪群、杨振红主编:《简帛研究2010》,广西师范大学出版社,2012年,第139~144页。其中最引人注目的是三国时代长沙临湘侯国(县)辖乡的情况,我们借助于1996年在长沙市中心五一广场走马楼出土的近14万枚吴简而得知。走马楼吴简的发现情况参读长沙市文物工作队、长沙市文物考古研究所:《长沙走马楼J22发掘简报》,《文物》1999年第5期。发现之初,统计到竹简136729枚,以及相当数量的木简、牍(据汪力工:《略谈长沙三国吴简的清理与保护》,《中国文物报》2002年12月13日,第8版)。

吴简主要包括吴孙权统辖下长沙郡临湘地方吏民交纳租税、登录人名年纪产生的各类簿书,以及以临湘侯国——县一级行政为中心而产生的上、下行公文,参见徐畅:《长沙走马楼三国吴简整理研究二十年热点选评》,《简帛》第15辑,上海古籍出版社,2017年,第223~240页。其中涉及大量乡名的记录。1999年《竹简》〔壹〕释文公布后,侯旭东统计到其中包括北乡、赤乡、东乡在内28个乡名,但详加分析后认为,这些乡名或释文有误,或应属临近之县,未必均隶属临湘侯国;依据《汉书·百官公卿表》《续汉书·郡国志》以及尹湾汉简《东海郡吏员簿》提供的数据(由县、乡总数计算县均辖乡数),推测临湘侯国辖下或有10~20个乡。侯旭东:《长沙走马楼吴简所见“乡”与“乡吏”》,《吴简研究》第1辑,崇文书局,2004年,第87~112页。韩树峰从乡辖户数的角度考虑,认为“也许临湘县下辖十个左右的乡比较切合实际,到二十乡的可能性不大”。参侯旭东:《长沙走马楼吴简所见“乡”与“乡吏”》文末附韩树峰意见,《吴简研究》第1辑,崇文书局,2004年,第109~110页。高村武幸则综合《续汉书·郡国志四》所记东汉长沙郡13个县道侯国共领户25万(255854)余,平均每县户数繁茂的事实,对照西汉中后期东海郡辖下海西、下邳、兰旗等县级行政单位领乡均超过10个的情况,指出临湘侯国辖乡有在20个以上的可能性,也列举了包括北乡、赤乡、东乡在内26个乡名。[日]高村武幸:《長沙走馬樓呉簡にみえる鄉》,长沙吴简研究会:《長沙呉簡研究報告》第2集, 2004年7月,第24~38页。

《嘉禾吏民田家莂》及《竹简》前三卷出版之后,杨振红先生利用各卷后附《地名索引》,归纳出乡名35个,并逐一统计了这35个乡名在各卷出现的频次,发现都乡、东乡、西乡、南乡、中乡、广成乡、乐乡、模乡、平乡、桑乡、小武陵乡这11乡属频繁出现的乡,其中广成乡出现577次,南乡125次,分别为最多和最少,而此外的24个乡较少见,均不超过6次;在统计学工作基础上,她借助图版细究罕见乡名的释文,如“北乡”“亭片乡”“纪乡”“尧乡”等,发现绝大多数是因误写或误释而臆造,并非真实存在的乡;但对“北乡”,杨先生以为存在一例清晰简例(叁·3683),并符合秦汉三国方位乡的命名原则(临湘侯国已有东、西、南、中、都乡,唯缺北方位乡),未能排除;总结以为孙吴临湘侯国辖12乡。B12在此后相当长一段时间里,这一结论为吴简研究者所普遍接受。

在杨振红文发表后,吴简中经科学考古发掘的竹简以及竹木牍竹木牍资料将在《长沙走马楼三国吴简》《竹木牍》特辑集中刊布,已刊竹木牍的释文及研究情况,参读徐畅:《走马楼吴简竹木牍的刊布及相关研究述评》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第31辑,上海古籍出版社,2015年,第25~74页。陆续整理问世,为侯国辖乡、乡辖里等基层地理问题的推进,提供了新资料。杨芬先生在考证临湘中乡所辖里名时,亦涉及侯国辖乡,统计认为临湘下辖都乡、乐乡、广成乡、桑乡、模乡、平乡、小武陵乡、中乡、西乡、南乡、东乡共11乡,未提及北乡杨芬:《孙吴嘉禾年间临湘中乡所辖里初步研究》,曾在中日长沙吴简学术研讨会上报告,2011年3月15日,湖南长沙。。最近,王彦辉先生在结合五一广场简考察东汉至三国亭制变迁时,亦以临湘所属11乡为是(乡名同杨芬),但未说明理由。王彦辉:《聚落与交通视阈下的秦汉亭制变迁》,《历史研究》2017年第1期。

依据《地名索引》,近年来新刊的《竹简》〔肆〕〔伍〕〔陆〕〔柒〕〔捌〕诸卷长沙简牍博物馆、中国文化遗产研究院、北京大学历史学系走马楼简牍整理组:《长沙走马楼三国吴简·竹简〔肆〕》,文物出版社,2012年;同前《长沙走马楼三国吴简·竹简〔伍〕》,文物出版社,2018年;同前《长沙走马楼三国吴简·竹简〔陆〕》,文物出版社,2017年;长沙简牍博物馆、中国文化遗产研究院、北京大学历史学系、故宫研究院古文献研究所走马楼简牍整理组:《长沙走马楼三国吴简·竹简〔柒〕》,文物出版社,2013年;同前《长沙走马楼三国吴简·竹简〔捌〕》,文物出版社,2015年。中又出现了大量乡名,包括新见的乡名。因此,完全有必要在前人基础上,利用新刊吴简,对黄武-黄龙-嘉禾年间(222-238)荆南区长沙临湘地方辖乡的数量与名称问题作一新观察,为吴简领域的后续研究提供尽可能详实的资料与稳定的结论。

二、临湘侯国辖乡的再判定

吴简主要是临湘侯国(县级)文书档案,而临湘是长沙郡首县,郡仓、监狱等高级别机构皆设于此,潘濬军府也驻扎在附近,不可否认其中包含与临湘临近诸县、长沙郡及临近诸郡、军府乃至吴国中央相关的记录,关于吴简所属官府级别,其中部分地名记载溢出临湘地方的辨析,详见徐畅:《走马楼简牍公文书中诸曹性质的判定——重论长沙吴简所属官府级别》,《中华文史论丛》第1辑,上海古籍出版社,2017年,第179~218页;《长沙走马楼三国吴简基本性质研究平议》,《出土文献》第12辑,中西书局,2018年,第294~302页。因而其中统计到的所有乡名,不可能尽属临湘。如何从吴简所见纷繁复杂的乡名中辨别出临湘属乡,本文拟采用两种思路:一是从简文中县名与乡联称的记载出发,先厘定确属临湘的乡;二是在杨振红先生基础上,对简文所载乡名出现的频次再做统计,利用统计结果,配合对乡名简的图、文分析,排除不属临湘的乡。

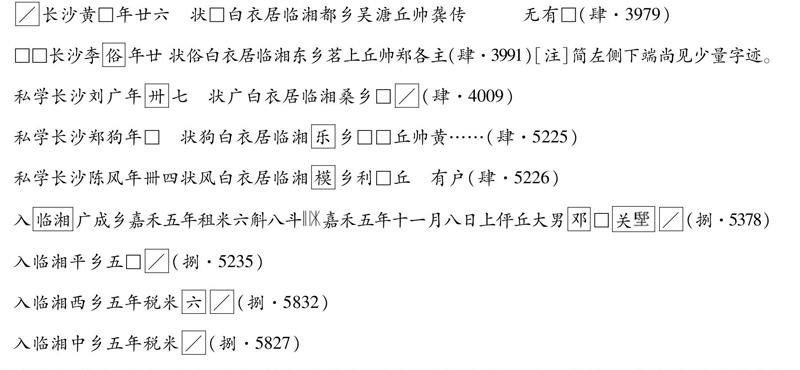

在吴简中,虽然大量的人名口食簿只记里名,不记县、乡名,但一些倉入米莂,库入钱、物莂与私学名籍中保留了临湘+乡名的记录。与临湘联称的乡,必为其所属,相关简例如:

入临湘小武陵乡黄龙三年税米四斛八斗嘉禾元年十月廿五日□□州吏唐□关邸阁郭据付仓吏黄讳史番虑受(贰·8880)下文征引走马楼吴简简文,依通例标明所属卷数及出版号,如无特殊情况,不再一一注明对应该卷的页码。

长沙黄□年廿六 状□白衣居临湘都乡吴溏丘帅龚传 无有□(肆·3979)

□□长沙李俗年廿 状俗白衣居临湘东乡茗上丘帅郑各主(肆·3991)[注]简左侧下端尚见少量字迹。

私学长沙刘广年卅七 状广白衣居临湘桑乡□(肆·4009)

私学长沙郑狗年□ 状狗白衣居临湘乐乡□□丘帅黄……(肆·5225)

私学长沙陈风年卌四状风白衣居临湘模乡利□丘 有户(肆·5226)

入临湘广成乡嘉禾五年租米六斛八斗嘉禾五年十一月八日上伻丘大男邓□关(捌·5378)

入临湘平乡五□(捌·5235)

入临湘西乡五年税米六(捌·5832)

入临湘中乡五年税米(捌·5827)

共计有小武陵乡、都乡、东乡、桑乡、乐乡、模乡、广成乡、平乡、西乡、中乡10乡。常见11乡中,仅未找到临湘南乡的简例。11乡中南乡出现频率最低,简例较少。但南乡应属临湘,理由如下:1.南乡与其他各乡共同出现在孙吴黄武至嘉禾年间临湘侯国编制吏民田家莂、罗列吏民户数口食人名年纪簿,隐核州军吏父兄子弟年纪,收缴租税杂限米、钱、物等各种场合;而南乡嘉禾四年(235)的户口简与小武陵乡户口简同属采集简第14盆,凌文超曾尝试利用盆号、清理号、揭剥图等信息,参考简文内容,复原南乡嘉禾四年吏民户数口食人名年纪簿,参读所撰《孙吴户籍之确认——以嘉禾四年南乡户籍为中心》,杨振红、邬文玲主编:《简帛研究2014》,广西师范大学出版社,2014年,第265~325页。说明在古井中与临湘诸乡资料一起存放。2.据笔者研究,嘉禾四年任南乡劝农掾的谢韶,贯临湘广成乡弦里弦丘;参徐畅:《走马楼简所见孙吴“乡劝农掾”的再研究——对汉晋之际乡级政权的再思考》所附表《任乡劝农掾者的身份与所属地举例》,《文史》第1辑,中华书局,2016年,第31页。秦汉三国县乡基层属吏的选任以本地人为主,则谢韶任职地亦当属临湘。3.长沙五一广场简中有“临湘耐罪大男南乡匠里舒俊,年卅岁”木牍,出土号J1③:201-30,收入长沙市文物考古研究所:《湖南长沙五一广场东汉简牍发掘简报》,《文物》2013年第6期。的记载,证东汉中期,临湘所属乡中已有南乡,至三国当无变化。通过罗列与辨析,临湘属乡至少有11个。

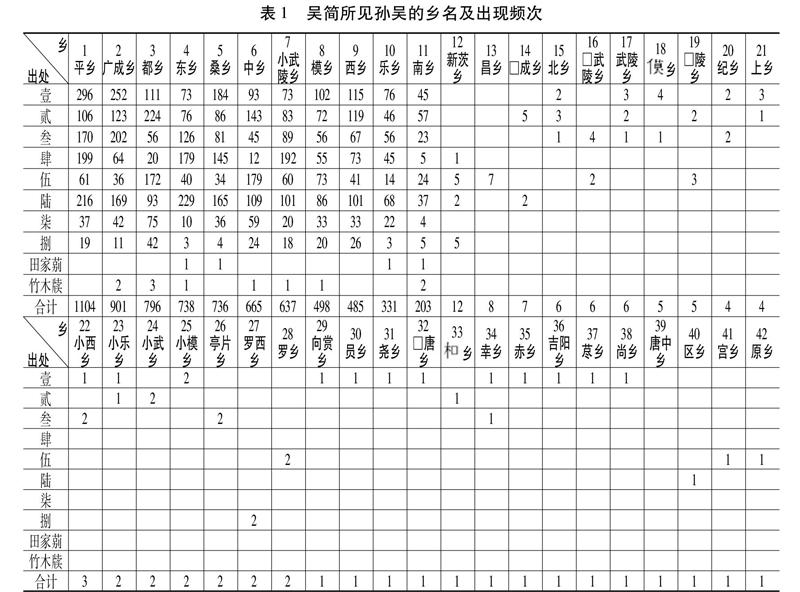

《竹简》前三卷中已有上述11乡之外的罕见乡名,而发掘简中又出现了不同于11乡的新乡名,这些乡名有无可能属临湘?我们在杨振红先生所列简文乡名表基础上,补充《田家莂》,发掘简及已刊竹木牍的乡名资料,制作吴简所见乡频次一览表,如下:

表中前11栏为吴简中出现频次较高的乡名,按频次排序应依次为平乡、广成乡、都乡、东乡、桑乡、中乡、小武陵乡、模乡、西乡、乐乡、南乡,而其中排在最后的南乡也至少出现了203次。乡名频次在第12栏“新茨乡”发生骤降,第12至42栏各乡出现的次数极少。运用统计学的基本原理,我们也可以得出前11乡必为临湘侯国属乡的判断。关键是如何看待低频次闪现的乡名,杨振红先生已对本表第14至26栏、29至39栏诸乡(共24乡,依出现频次重新纳入本文统计表)名一一进行辨析,认为除“北乡”(第15栏)应属临湘外,余皆不可信。观点见杨振红:《长沙吴简所见临湘侯国属乡的数量与名称》,卜宪群、杨振红编:《简帛研究2010》,广西师范大学出版社,2012年,第139~144页。

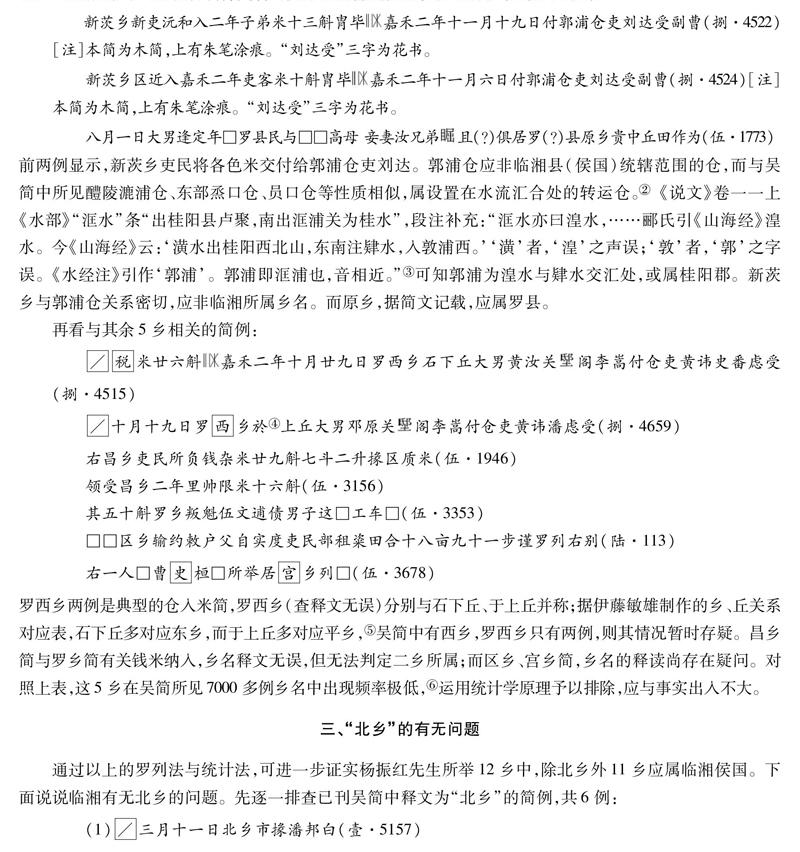

本文增列第12栏新茨乡、13栏昌乡、27栏罗西乡、28栏罗乡、40栏区乡、41栏宫乡、42栏原乡七例乡名。《竹简》〔伍〕《地名索引》中还列有“在乡”一例(伍·1048),释文存疑,恐非乡名,不计入。根据相关乡名简的内容分析,可先予以排除的是新茨乡和原乡,见如下简例:

新茨乡新吏沅和入二年子弟米十三斛胄毕嘉禾二年十一月十九日付郭浦仓吏刘达受副曹(捌·4522)[注]本简为木简,上有朱笔涂痕。“刘达受”三字为花书。

新茨乡区近入嘉禾二年吏客米十斛胄毕嘉禾二年十一月六日付郭浦仓吏刘达受副曹(捌·4524)[注]本简为木简,上有朱笔涂痕。“刘达受”三字为花书。

八月一日大男逢定年□罗县民与□□高母 妾妻汝兄弟且(?)俱居罗(?)县原乡贵中丘田作为(伍·1773)

前两例显示,新茨乡吏民将各色米交付给郭浦仓吏刘达。郭浦仓应非临湘县(侯国)统辖范围的仓,而与吴简中所见醴陵漉浦仓、东部烝口仓、员口仓等性质相似,属设置在水流汇合处的转运仓。戴卫红曾对吴简中所见仓的性质、地域进行梳理,见所撰《长沙走马楼吴简所见孙吴时期的仓》,《史学月刊》2014年第11期。《说文》卷一一上《水部》“洭水”条“出桂阳县卢聚,南出洭浦关为桂水”,段注补充:“洭水亦曰湟水,……郦氏引《山海经》湟水。今《山海经》云:‘潢水出桂阳西北山,东南注肄水,入敦浦西。‘潢者,‘湟之声误;‘敦者,‘郭之字误。《水经注》引作‘郭浦。郭浦即洭浦也,音相近。”许慎撰,段玉裁注:《说文解字注》,上海古籍出版社影印本,1988年,第529页。可知郭浦为湟水与肄水交汇处,或属桂阳郡。新茨乡与郭浦仓关系密切,应非临湘所属乡名。而原乡,据简文记载,应属罗县。

再看与其余5乡相关的简例:

税米廿六斛嘉禾二年十月廿九日罗西乡石下丘大男黄汝关阁李嵩付仓吏黄讳史番虑受(捌·4515)

十月十九日羅西乡於《竹简》〔捌〕整理者原释作“终”,吴简所见无丘名“终上”而有“於上”,据图版亦应释为“於”。长沙简牍博物馆、中国文化遗产研究院、北京大学历史学系、故宫研究院古文献研究所走马楼简牍整理组:《长沙走马楼三国吴简·竹简〔捌〕》,文物出版社,2015年,第763页。上丘大男邓原关阁李嵩付仓吏黄讳潘虑受(捌·4659)

右昌乡吏民所负钱杂米廿九斛七斗二升掾区质米(伍·1946)

领受昌乡二年里帅限米十六斛(伍·3156)

其五十斛罗乡叛魁伍文逋债男子这□工车□(伍·3353)

□□区乡输约敕户父自实度吏民部租粢田合十八亩九十一步谨罗列右别(陆·113)

右一人□曹史桓□所举居宫乡列□(伍·3678)

罗西乡两例是典型的仓入米简,罗西乡(查释文无误)分别与石下丘、于上丘并称;据伊藤敏雄制作的乡、丘关系对应表,石下丘多对应东乡,而于上丘多对应平乡,这里参照伊藤敏雄对乡丘对应频度的统计,见氏著《長沙呉簡における米納入状況再考》之表3、4,《歷史研究》第47号,2010年,第75~76页。吴简中有西乡,罗西乡只有两例,则其情况暂时存疑。昌乡简与罗乡简有关钱米纳入,乡名释文无误,但无法判定二乡所属;而区乡、宫乡简,乡名的释读尚存在疑问。对照上表,这5乡在吴简所见7000多例乡名中出现频率极低,唯昌乡有八例,其余仅一、二例。运用统计学原理予以排除,应与事实出入不大。

三、“北乡”的有无问题

通过以上的罗列法与统计法,可进一步证实杨振红先生所举12乡中,除北乡外11乡应属临湘侯国。下面说说临湘有无北乡的问题。先逐一排查已刊吴简中释文为“北乡”的简例,共6例:

(1)三月十一日北乡市掾潘邦白(壹·5157)

(2)入 北 乡 嘉 禾 二 年□米□斛 胄 毕嘉禾二年十 一 月□□(壹·6982)

(3)入 北(?)乡嘉禾二年邮卒限米□斛(贰·1381)

(4)入北鄉嘉禾五年八 亿(贰·8454)

(5)入北乡……(贰·8864)

(6)入北乡黄龙三年税禾米卅六斛五斗胄米毕嘉禾元年十月廿二日上利丘烝赣付三州仓吏谷汉受中(叁·3683)[注]“中”原补写于“受”左。

例(1),凌文超已指出所谓“北乡市掾潘邦白”应改释为“都市掾潘羜白”,凌文超:《走马楼吴简私学簿整理与研究——兼论孙吴的占募》,《文史》第2辑,中华书局,2014年,第51页。无论是据图版观察,还是据嘉禾年间潘羜担任都市掾的事实,均可从。例(2)之北乡为整理者推断,察图版,该简从中间断裂,右上部缺失,左上部“乡”字之上保留半边字,似有“冫”痕迹,难辨识。例(3)之北乡亦系推断,察图版,“入”字下左半边应有部首“丬”,然右边似有浓重墨线干扰,总体看极类“平”字。例(4)(5)对应的简分别残左半边、右半边,从乡名位置残留字痕看,或均应改释为“平”字。

杨振红先生认为第6例乡名系字迹清楚的“北”字,杨振红:《长沙吴简所见临湘侯国属乡的数量与名称》,卜宪群、杨振红编:《简帛研究2010》,广西师范大学出版社,2012年,第144页。观察图版(详下表2),“入”字下“乡”字上,似先有竖笔,下接一撇划与一捺划,似类“北”;而此例文意较完整,为嘉禾元年(233),某乡上利丘烝赣入黄龙三年(231)税米莂。上利丘,据伊藤敏雄考证,多对应东乡;[日]伊藤敏雄:《長沙呉簡における米納入状況再考》之表3、4,《歷史研究》第47号,2010年,第75~76页。而烝赣,又见于另一枚库入布莂,“入东乡上利丘男子烝赣布三匹嘉禾元年八月二日关丞付库吏”(叁·459)。同丘同名男子,在后一例中属东乡,则是否前一例“北乡”之“北”,实际上应为东乡?

再审图版,例(6)之乡名下半之一撇一捺,理解为“东”字之左右收笔,亦未尝不可。稍觉未安的是,楷体的“东”字右下收笔处笔划多向内钩,呈现“丶”状,而本例右下笔向外伸张,形成波磔。为此,在此尝试稍收集一些时段与吴简相近的出土文献中“东”字的写法:

对比发现,“东”字收笔处的写法,确存在向外伸张的情况。简文此处改释为“东”乡,应可以成立。

上述六处“北乡”无一处可确证,而罗列法、统计法又都支持11乡说,是否可以认为临湘地方本不设北乡?否定北乡,还有两个绕不开的问题,一是杨振红先生提出的,在临湘已确定的乡名中,已有东、西、南、中四乡,按照秦汉县域的方位名乡法,亦应有北乡。

事实上,以五方位命名区块,不仅应用于县辖乡,亦应用于监察区(郡所属督邮部、县所属廷掾部),是春秋战国以来法家管理基层的一种理想化制度设计;参读姚立伟:《县域“方位名乡”体制与秦汉帝国扩张》,《咸阳师范学院学报》2017年第1期。在实际执行中,不必五方俱备,而依区块的特性有所调整。如《汉书》记河东郡二十八县,仅分为汾北、汾南两部督邮。《汉书》卷76《尹翁归传》,中华书局,1962年,第3207页。而张金光先生也指出,县境东西狭长者,乡名多以左、右论;南北狭长者,乡多以上、下称;较方且又较广者,多以东、西、南、北名。张金光:《秦乡官制度及乡、亭、里关系》,《历史研究》1997年第6期。上举秦汉县辖乡的案例中,五方乡多不齐全,而存在不少专名乡。故临湘不一定要有北乡。

二是“北乡”一名见于六朝时期同郡同县的地名表述中。自孙吴至南朝,本地长沙郡、临湘县的行政建置未变,仅郡以上之行政建置时有调整。1977年,长沙县麻林桥的一座砖室墓中曾出土刘宋元嘉十年(433)道教徒徐副买地券,现将相关内容迻录如下:

宋元嘉十年太岁癸酉十一月丙申朔廿七曰壬戌辰时,……荆州长沙郡临湘县北乡白石里界官祭酒代元治黄书契令徐副,年五十九岁,以去壬申年十二月廿六日,醉酒寿终,神归三天,身归三泉,长安嵩里。副先人丘者旧墓乃在三河之中,地宅侠窄,新创立此。本郡县乡里立作丘冢,在此山堽中。……该买地券出土的相关情况参见长沙市文物工作队:《长沙出土南朝徐副买地券》,《湖南考古辑刊》第1辑,岳麓书社,1982年,第117~119页。释文及标点参照鲁西奇意见,见氏著《中国古代买地券研究》,厦门大学出版社,2014年,第110页。

由券文知刘宋时长沙郡临湘县下辖北乡及白石里,对应今地,鲁西奇先生以为在《水经注》所记湘水过长沙后合麻溪水而成之湘浦,鲁西奇:《中国古代买地券研究》,厦门大学出版社,2014年,第111页。恐非是;应即为墓券出土地麻林桥,在今长沙城区东北36公里的麻林河西岸,属麻林桥乡;清于此设市,称麻林市,同治《长沙县志》记其属县东北八十里淳化都,所记道里数与今相近。刘采邦、张延珂等编纂:《同治长沙县志》卷三《疆域》,岳麓书社湖湘文库据湖南省图书馆藏本影印,2010年,第33页。而今长沙城北有白石岭,距麻林桥不足3公里,对麻林桥和白石岭今地的介绍,参裴淮昌主编:《中华人民共和国地名词典·湖南省》,商务印书馆,1992年,第29页。应即古白石里所在。

刘宋时临湘县有北乡,是否意味着三国孙吴时本地就有北乡存在?我们以刘宋乡推测孙吴乡的知识背景是地名学中越是小地名越稳定的共识;杨光洛:《试论地名的特征》,邱洪章主编:《地名学研究》第2集,辽宁人民出版社,1986年,第17页。如王素先生观察到吴简中的里名“吉阳里”又出现在长沙北门桂花园出土的东晋升平五年(361)《潘氏衣物疏》,记为“公国典卫令荆州长沙郡临湘县都乡吉阳里周芳命妻潘氏”,参读史树青:《晋周芳命妻潘氏衣物券考释》,《考古通讯》1956年第2期;李正光:《长沙北门桂花园发现晋墓》,《文物参考资料》1955年第11期。据此指出“东吴早期临湘县的都乡吉阳里,其名称在大约一个半世纪之后的东晋中期仍然使用,说明我国古代乡里组织具有很强的稳定性。”王素:《长沙走马楼三国孙吴简牍三文书新探》,《文物》1999年第9期。而实际上出土于湘阴县郊外砖室墓中的隋大业六年(610)陶智洪买地券中仍有“长沙郡临湘县都乡吉阳里”的记载,参熊传新:《湖南湘阴县隋大业六年墓》,《文物》1981年第4期;释文据鲁西奇:《中国古代买地券研究》,厦门大学出版社,2014年,第179页。可证长沙地方确有小地名延续的传统,在由三国至隋百年间,里名均保持未变。

这是里名的例证,乡名也有类似的情况。如与吴简同出土于长沙市中心的五一广场东汉简中有“临湘耐罪大男南乡匠里舒俊,年卅岁”(见前引)的记载,说明东汉安帝时期据《湖南长沙五一广场东汉简牍发掘简报》所收文书例三(J1③:281-5A),舒俊原初为县循吏,因不承用诏书,被直符户曹史弹劾,耐为大男,时安帝永初三年(109)正月。第21页。长沙国临湘本地已有南乡之设;而东牌楼、东牌楼简“南乡民也,郭坚寿”(整理号一三一),整理者注:南乡,长沙乡名,屡见于长沙吴简。长沙文物考古研究所、中国文物研究所编:《长沙东牌楼东汉简牍》,文物出版社,2006年,第122页。尚德街“南乡……”(2001CSCJ446:4-9),释文见长沙文物考古研究所、中国文物研究所编:《长沙尚德街东汉简牍》,岳麓书社,2016年,第214页。两种东汉后期简中皆可见(临湘)南乡的记载,吴简中南乡例更多见,证这一方位乡名从东汉早中期延续至三国孙吴,未经改动。

但审慎地讲,我们不能以个别乡里的情况直接推广至北乡,而应就孙吴至刘宋临湘本地辖乡的沿革展开历时性分析。战国时,西傍湘江河道,东依山势,南北以丘陵岗地为屏障的一个南北长、东西窄,略向东北方向蜿蜒的长沙城址已初具规模;两汉至三国,该城先后作为长沙国/郡,临湘县/侯国的治所;黄朴华主编:《长沙古城址考古发现与研究》一书前言,岳麓书社,2016年,第1~4页。两晋南北朝,此地长沙郡辖临湘县的行政建置相对稳定,但州一级行政建置时有调整。据《宋书`州郡志》,“湘州刺史,晋怀帝永嘉元年(307),分荆州之长沙、衡阳、湘东,邵陵、零陵、营阳、建昌,江州之桂阳八郡立,治临湘。”⑦《宋书》卷37《州郡志三》,中华书局,1974年,第1129页。西晋怀帝从荆州分出长沙、建昌等八郡(旧荆州七郡及江州一郡),立湘州,以临湘为治所,自兹临湘成为州、郡、县三级行政单位的治所。

理论上讲,临湘承载多重功能后,城内原服务于郡、县的办公、生活区域势必相应调整,为州治腾出空间。《水经注》在介绍湘水流向时,提示了郡治、县治的调整:“湘水又北,……北对长沙郡,郡在水东州城南,旧治在城中,后乃移此。……又右径临湘县故城西县治,湘水滨临川侧,故即名焉。……晋怀帝以永嘉元年,分荆州、湘中诸郡立湘州,治此。……城之西北有故市,北对临湘县之新治。”郦道元著,陈桥驿校证:《水经注校證》,中华书局,2007年,第895页。依记载梳理各地名关系,自南向北依次为长沙郡治、湘州州治(临湘故城/吴芮所筑长沙城)、临湘县新治;也就是说,秦汉三国作为郡、县治的长沙故城成为州治,而将故城内的长沙郡治移至州治南,将故城内的临湘县治北移到城外故市的北面。这就意味着吴简中的临湘邑下表述如“临湘谨列邑下居民收地僦钱人名为簿”(壹·4357)。与置湘州城后的临湘县治并不在同一地(详见图1示意)。

上世纪后期至本世纪初,长沙市考古队—文物考古所的工作人员对战国秦汉、两晋南朝、隋唐至明清等不同历史时期的长沙城址遗迹进行了勘探,指出汉临湘县城(长沙城)北端在今中山西路北侧附近,西墙约在下河街东附近,县治在今五一大道西端附近;黄朴华主编:《长沙古城址考古发现与研究》下编第五章《各时期城址位置考析》第二节《两汉时期》,第145~148页。而南朝临湘县治则北移至今潮宗街及其北面220米处的营盘路之间,较原位置偏西北位移黄朴华主编:《长沙古城址考古发现与研究》下编第五章第三节《魏晋南北朝时期》,第150~154页。(详见图2说明)。

至于移动发生的具体时间,《水经注》为代表的传统观点认为即初置湘州的晋怀帝永嘉元年(307),而嘉庆修《大清一统志·长沙府志》则认为晚至刘宋:“按汉时临湘县城为长沙郡治者,在今城之南,而今之长沙县治,即《水经注》所谓临湘新治,南北朝宋所徙,本在城外,隋、唐时包入城中。”按,文渊阁四库全书本《钦定大清一统志》卷276《长沙府》记临湘县城:“按汉时临湘县城为长沙郡治者,在今城之南,而今之长沙县治,即《水经注》所谓临湘新治,本在城外,隋、唐时包入城中。”(台北商务印书馆影印本,1986年,第480册,第387页)尚无刘宋徙治的表述。而《嘉庆修一统志》卷355《长沙府二》则言“南北朝宋所徙”,文本据《四部丛刊续编》,上海商务印书馆涵芬楼影印清史馆藏进呈写本,1934年,第37册,叶一。据《宋书·州郡志》晋怀帝永嘉元年立湘州,“成帝咸和三年(328)省。安帝义熙八年(412)复立,十二年又省。宋武帝永初三年(422)又立,文帝元嘉八年(431)省。十六年又立,二十九年又省。孝武孝建元年(454)又立。”⑦两晋至刘宋,湘州数经置废,较新的观点认为湘州州治稳定在临湘故城是宋武帝永初三年之后的事情,湘州治、长沙郡治、临湘县治的新立与组合当发生在南朝。《长沙古城址考古发现与研究》一书执笔者从政治军事环境、文献记载、考古资料的断代等几方面论述了湘州城始建于南朝宋的理由,第209~212页。

由于徐副买地券上的纪年晚至元嘉十年,无论如何,彼时所谓临湘县的县治已北移,而县治的北移是否会导致县辖乡级区划的调整,答案几乎是肯定的。首先,在县治及附郭所划都乡的位置,必要随县治向西北,即向湘江滨移动。上述吉阳里的情况可作为旁证,吴简中出现的吉阳里,据凌文超考证属小武陵乡,凌文超:《走马楼吴简采集簿书整理与研究》,广西师范大学出版社,2015年,第104页。而在东晋、隋初,却属都乡。如果将吉阳里所在对应为《水经注》所记南津城附近,西对湘水中之橘洲,《水经注》卷38“湘水”记:“湘水又北径南津城西,西对橘洲,或作‘吉字,为南津洲尾。水西有橘洲子戍,故郭尚存。”郦道元著,陈桥驿校证:《水经注校证》,中华书局,2007年,第894页。则是由于都乡辖区向湘江靠近,而将此片区域划入乡域。新立县治的临湘县,仍受制于湘江,向江滨扩展的幅度不可能很大,而向东、向北有广阔的发展空间;距湘江东岸有相当距离的今长沙县麻林桥一带,极有可能是在这时被扩入县域,并因方位被命名为北乡。也即是说,北乡或为南朝新立乡,三国时临湘侯国下无北乡。

四、小结

由于记载的缺失,在过去相当长的一段时间内,学界尚未找到帝制中国早期县辖乡的完整个案。本文注意到数量巨大的长沙走马楼三国吴简中所涵盖的有关孙吴政权统辖下基层单位乡的丰富信息,在前人讨论的基础上,采用罗列法与统计法,考证出确属临湘侯国的乡11个,又综合利用长沙出土汉吴简牍、六朝石刻等地方档案,以及长沙城考古成果,对孙吴至刘宋临湘辖乡的情况开展历时性分析,回应了孙吴时期本地是否有北乡的争议。

自2019年起,近14万枚长沙吴简资料的刊布已近尾声,尚未发表的是《长沙走马楼三国吴简·竹简〔玖〕》及《竹木牍》特辑。如果我们相信临湘侯国所辖各乡的名籍、账簿皆被封存在22号古井中的话,似乎可以得出一个相对确定的结论,即三国孙吴黄武至嘉禾年间临湘侯国共辖平乡、广成乡、都乡、东乡、桑乡、中乡、小武陵乡、模乡、西乡、乐乡、南乡11乡。

上文曾据《汉书·百官公卿表》《续汉书·郡国志》记载的全国县、乡级行政单位数推算兩汉县均辖乡数约3~4个;而尹湾汉墓所出《集簿》记载西汉后期东海郡:“县、邑、侯国卅八县十八侯国十八邑二其廿四有堠?都官二,乡百七十□百六里二千五百卅四正二千五百卅二人。”尹湾六号汉墓出土《集簿》(YM6D1),连云港市博物馆、东海县博物馆、中国文物研究所、中国社会科学院简帛研究中心编:《尹湾汉墓简牍》,中华书局,1997年,第77页。据此,东海郡县均辖乡数为5;此为两汉时的一般情况。但不排除大县领乡较多的情况,据尹湾所出《东海郡吏员簿》,其首县海西有乡有秩四人,乡啬夫十人,即共辖14乡,而下邳县、兰陵县分别辖13乡;编号YM6D2,连云港市博物馆等编:《尹湾汉墓简牍》,中华书局,1997年,第79页。内郡的情况,《张景碑》记东汉南阳郡宛县曾因作治劝农土牛“调发十四乡正”,释文参高文:《汉碑集释》,河南大学出版社,1997年,第235页。宛县或辖14乡。临湘为江南大县,《续汉书·郡国志》引《豫章记》“南昌”:“江、淮唯此县及吴、临湘三县是令。”《后汉书》卷112,中华书局,1965年,第3491页。该县领乡数在10个以上,完全在情理之中。

作者单位:北京师范大学历史学院

责任编辑:黄晓军