中国财政收支非线性调整特征研究

徐新淼, 吴友群, 廖信林

(安徽财经大学 经济学院,安徽 蚌埠 233030)

一、引言及相关文献回顾

财政政策可持续性一直是国内外学术界和理论界关注焦点与研究热点。[1-3]然而,由于经济周期波动以及外部冲击的存在,财政收支经常出现偏离均衡状态(即财政失衡现象),因此,财政收支由非均衡状态向均衡状态的回归,也即财政调整就成了事关财政可持续性的重要问题,这已成为宏观经济与政策领域的主要研究主题。

目前,关于财政失衡调整过程中政府支出和收入关系的理论假说有以下四种:“支出—收入”假说(Friedman, 1978)、[4]“收入—支出”假说(Barro,1980; Peacock & Wiseman, 1979)、[5-6]“同步”假说(Meltzer & Richard, 1981; Musgrave, 1985)、[7-8]“机构分离”假说(Baghestani & McNown, 1994)。[9]由于不同假说反映了不同的财政调整行为与模式,而不同的财政调整行为与模式通过影响微观主体预期及其经济行为带来的经济效果存在着较大差异[10-11]。

有鉴于此,国外大量学者对不同国家的财政调整行为进行了检验。[12-15]以上研究结论存在较大差异,同时这类研究都是基于线性模型框架,并未过多考虑财政调整的非线性、非对称特征。Neftci(1984)指出许多宏观经济变量间都具有非线性的特性[16]。受此影响,部分学者也开始研究财政收支失衡调整的非线性、非对称特征。如Bajo-Rubio(2006)研究了西班牙的财政调整,发现其财政调整具有非线性特征[17]。Legrenzi等(2012)则发现意大利的财政政策也存在非线性调整特征[18]。

国内也有部分学者采用国外学者的研究思路检验了我国财政收支关系,结论差异较大。段炳德(2007)、杨海生等(2014)均认为我国财政收支呈现“以收定支”单向因果关系[19-20],而郭玉清等(2007)研究表明在1978—2005年我国财政收支具有“以支定收”的因果联系[21]。吴凯等(2006)认为,我国财政收支是相互独立的[22]。Li(2001)、Chang(2002)和王立勇(2015)等均认为我国财政收支是相互决定的[23-25]。也有部分学者认为我国财政收支关系受到诸如财政体制改革的影响会发生改变。马兹晖(2008)研究发现,1979—1993年我国省级财政收支存在双向因果关系,1994年后只有省级财政支出单方面影响财政收入[26]。董根泰(2012)研究表明,1952—1980年我国财政收支是相互决定的,1981—1994年财政收支是相互独立的,1995—2009年财政收支是“以收定支”关系[27]。董根泰(2014)进一步把财政收支细化成国家财政和中央财政,研究发现:国家财政分税制前呈现“收支相互决定”双向因果关系,分税制后“以收定支”特征仍很明显,但“以支定收”特征不再明显;中央财政收支关系无论是分税制前还是分税制后,都保持着收支相互独立。[28]

已有研究基本都在线性模型基础上来展开分析,较少考虑财政收支调整的非线性与非对称性特征。这种基于线性和对称性调整的实证研究结论很可能会误导和耽误财政政策的决策(Ewing,2006)[29]。虽然王立勇等(2015)利用马尔科夫体制转换模型及全国层面的财政收支数据识别了我国财政收支失衡调整的非线性和非对称特征,但目前国内仍缺少对中国财政收支关系以及财政收支调整过程中的非线性和非对称调整特征的系统性研究[25]。在政府债务不断高企的背景下考察财政收支之间的关系,对于控制财政赤字,防范政府债务风险具有重要的意义,同时也利于进一步完善我国的财政理论,加深对财政调整行为的理解,而且还能为已有研究提供进一步的经验证据。

二、模型选择与说明

Granger在1981年提出协整概念后,多变量线性协整技术广泛应用于经济研究中。然而,由于市场摩擦等诸多因素的存在,经济变量之间呈线性关系的假设过于严苛。[30]实际上,经济变量之间往往存在着非线性、非对称的动态特征,因此,在经典协整基础上的非线性协整研究就显得非常必要。

现存的文献中关于非对称性研究方法主要有三种机制转换模型:一是门限误差修正模型,该模型是由系统中可观测或通过处理得到的门限变量控制非线性变化[31];二是马尔科夫转换误差修正模型,在这种模型里,区制转换是依据马尔科夫链[32];三是平滑转换误差修正模型,该模型能够捕捉到区制连续变化的特征[33]。

Granger等(2002)提出了“隐性协整”这一概念,根据他们的理论,当两个时间序列的正向成分和负向成分协整时,那么这两个序列之间便存在着隐性协整。他们还认为标准的线性协整只是隐性协整的一个特例,而隐性协整又是非线性协整的一个简单部分[34]。Schorderet (2003)提出用一个两变量非对称协整回归来分析隐性协整,在这过程中,每个序列仅一种成分出现在这个协整关系中[35]。近年来的文献中,Shin等(2014)提出了一种非线性ARDL(Nonlinear Autoregressive Distributed Lad Model))协整方法,该方法利用分解序列得出了正向成分和负向成分,从而实现对长期和短期内所存在的非对称协整关系进行检验[36]。除此之外,这种非线性ARDL模型设定还允许在无约束的误差修正模型中进行非平稳性和非线性问题的联合分析。

在协整关系的背景下,如果财政收支之间发现了协整关系,意味着虽然财政收支可能会暂时疏远对方,但在长期,他们倾向于恢复均衡。我们可以区分三种可能的情况:存在线性协整、存在非线性协整和不存在协整关系。

本文最初采用的传统协整方法是基于线性ARDL模型,该方法更适用于检验小样本间的协整关系[37-38]。除此之外,该方法还有一个优点就是可以不用考虑变量的单整阶数,零阶单整或者一阶单整都可以,因此,当其他协整替代方法无法进行估计时,该方法可以得出相关的统计推断。但是,当变量出现二阶单整时,该方法仍是无效的。

ARDL模型自回归分布滞后模型的一般形式设定如下:

φ(L)yt=α0+α1wt+β′(L)xit+μt

(1)

本文所采用的非对称ARDL模型是在检验经济变量间长期和短期中存在的非对称时使用的一种新的方法。这一方法是由Shin等(2014)提出的,它是上文所提到的线性ARDL模型的一种非对称性的拓展形式[36]。

通过借鉴Schorderet (2003)、 Shin (2014)、 Pesaran (1995)和Pesaran (2001)等的研究成果,我们设定非对称非线性协整回归方程如下[35-38]:

yt=β+xt++β-xt-+μt

(2)

式(2)中β+和β-为长期系数,xt是kx1阶向量,其分解如下:

xt=x0+xt++xt-

(3)

式(3)中xt+和xt-是xt的正向变化和负向变化加总过程,即

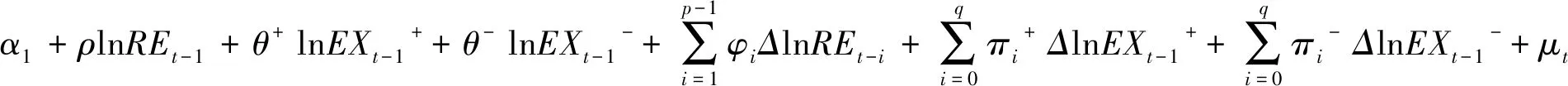

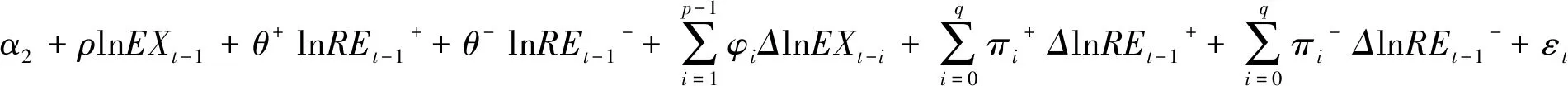

通过将方程(2)带入线性的ARDL(p,q)中,我们得到如下的非对称误差修正模型(1)详细的推导过程请参阅Shin等(2014)。:

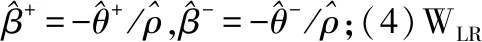

(4)

其中,p、q为可取的最大滞后阶数,可由AIC或SBC准则确定,j=1,……,q,θ+=-ρβ+,θ-=-ρβ-。

三、指标选取与数据说明

在指标选取方面,本文选择的主要指标有本级财政收入、本级财政支出和消费价格指数。样本期间为1978—2016年。所有数据均来自历年《中国财政年鉴》和《中国统计年鉴》。在数据处理方面,用居民消费价格对中国财政收入和财政支出进行平减从而得到实际财政收入和实际财政支出。除此之外,为了避免异方差等问题的出现,本文对财政收入和财政支出这两个指标均采用对数形式,分别用lnRE和lnEX表示财政收入和财政支出。本文采用Microfit5.0软件进行数据处理。

四、实证过程与结果分析

(一)结构突变点的确定

为防止忽略时间序列可能存在结构突变,影响研究结论的现实意义。本文首先使用Eviews 8.0软件对财政收入与财政支出这两序列进行自回归,然后使用Quandt-Andrews进行结构突变点检验(2)Quandt-Andrews结构突变点检验方法在未知结构突变点一个或多个前提下拓展了Chow检验,是对Chow检验的一个很好的补充。,结果表明结构突变点在1994年左右(3)篇幅所限,本文只列出了财政支出的Quandt-Andrews结构突变点检验结果。(表1)。正如前面分析的1994年分税制改革对中央财政收支结构从根本上进行了调整,对财政收支行为影响显著,基于此,我们将数据分为两个时段,即1978—1993年和1994—2016年。

在使用ARDL方法时,尽管该方法可以不用考虑回归量的单整阶数,但是为了确保计算得出的F值没有把所使用的序列变成二阶单整,仍然有必要在检验开始时对所使用的变量进行单整性检验,否则会使检验无效。因此,我们对这两个时间段的财政收支指标进行ADF单位根检验,根据检验结果得知(4)由于篇幅限制,对单位根检验过程的报告在文中均被省略。,所有变量的原序列并不是全部呈现出平稳性的,但是这两个变量的一阶差分形式均呈现平稳性,由此我们可以基于ARDL模型框架中对这两者之间的长期动态影响关系和短期动态影响关系进行检验。

表1 结构突变的Quandt-andrews检验

注:**表示在5%水平下显著

(二)基于线性ARDL无约束误差修正模型的实证检验

首先,我们利用线性ARDL的无约束误差修正模型进行财政收支的协整性检验,构造模型如下:

(5)

(6)

首先确定ARDL模型的滞后阶数。本文在对瓦茨贝叶斯准则(SBC)和赤池信息准则(AIC)各自确定的滞后阶数进行详细比较之后(表2),最终采用赤池信息准则(AIC)所确定的滞后阶数(5)滞后阶数选取依据:一是能够使得回归标准误差更小,说明模型变量选择更合理;二是DW统计量更加接近2%,说明模型变量的自相关性更弱。,并对经过差分后的变量进行边限检验,结果见表3。

表2 ARDL滞后阶数及其关键值比较

在最佳滞后阶数确定之后,基于ARDL模型,分别计算模型(5)和模型(6)的F值,然后根据Pesaran等(2001)给出的边限检验的临界值来判断变量之间是否存在着协整关系,具体结果见表3[38]。

表3 财政收支线性和非线性ARDL模型边限检验结果

Tab. 3 Boundary test results of linear and nonlinear ARDL models of fiscal revenue and expenditure

因变量F-统计量5%置信区间临界值范围1%置信区间临界值范围协整结论1978—1993年(线性ARDL模型)△LNRE6.914[4.94 5.73][6.84 7.84]有△LNEX9.443[4.94 5.73][6.84 7.84]有1994—2016年(线性ARDL模型)△LNRE3.124[4.94 5.73][6.84 7.84]无△LNEX0.675[4.94 5.73][6.84 7.84]无1994—2016年(非线性ARDL模型)△LNRE11.124[4.93 5.76]有△LNEX1.769[4.93 5.76]无

注:Pesaran等(2001)给出了线性ARDL模型边限检验的临界值[38],非线性ARDL模型边限检验的临界值从Pesaran (2009)中获得[39]

由表3的分析结果可知,1978—1993年这一时期,当财政收入为因变量时,F值为6.914,高于5%置信区间上界临界值5.73,这表明在5%的置信水平下,财政支出对财政收入有长期影响关系,具有“以支定收”特征;当财政支出为因变量时,F值为9.443,高于1%置信区间上界临界值7.84,这表明在1%的置信水平下,财政收入对财政支出有长期影响关系,呈现出“以收定支”的特征。所以,在分税制之前,财政收支之间呈现出双向因果关系。1994—2016年这一时期,无论是以财政收入还是财政支出为因变量,二者F值都低于5%置信水平下界临界值4.94,从线性ARDL模型边限检验结果看,分税制后财政收支是相互独立的,但是,线性ARDL模型没有检验出财政收支之间任何的长期均衡关系,也可能是由于变量之间存在非线性关系,因此,我们需要进一步采用非线性ARDL进行检验。

(三)基于非线性ARDL无约束误差修正模型的实证检验

按照模型(4)的要求,本文把非线性误差修正模型设立为

(7)

(8)

上式中,lnEX+、lnEX-分别表示财政支出的正向冲击和负向冲击序列,lnRE+、lnRE-分别表示财政收入的正向冲击和负向冲击序列。

从非线性ARDL模型边限检验结果来看(表3),1994—2016年这一时期,当财政收入为因变量时,F值为11.124,高于5%置信区间上界临界值5.76,这表明在5%的置信区间内,财政支出对财政收入具有长期影响关系,呈现“以支定收”特征;当财政支出为因变量时,F值为1.769,低于5%置信区间下界临界值4.93,这表明在5%的置信水平下,财政收入与财政支出之间仍然没有长期影响关系,不具有“以收定支”特征。可见,运用非线性ARDL模型边限检验结果来看,财政收支关系在分税制以后呈现出“以支定收”的特征。

表4 财政收支的动态非对称估计

Tab. 4 Dynamic asymmetric estimation of fiscal revenue and expenditure

因变量:△lnREt变 量系 数标准误差常数项3.7281.044lnREt-1-0.432∗∗∗0.107lnEX+t-11. 289∗∗0.258lnEX-t-12.480∗∗∗0.435△lnREt-4-0.725∗∗0.257△lnREt-6-0.853∗∗0.354△lnREt-7-0.941∗∗∗0.122△lnEX+t-1-0.812∗∗∗0.265△lnEX+t-2-0.600∗∗0.210△lnEX+t-51.118∗∗0.409△lnEX+t-60.490∗∗∗0.169△lnEX-t0.956∗∗∗0.162△lnEX-t-1-1.467∗∗∗0.305△lnEX-t-2-0.659∗∗∗0.194△lnEX-t-3-0.680∗∗∗0.152△lnEX-t-50.471∗∗0.207△lnEX-t-8-0.390∗∗∗0.131FPSS11.124L+EX3.974∗∗∗L-EX5.721∗∗∗WLR9.802[0.002]WSR43.714[0.000]R20.978调整的R20.907X2SC6.770 [0.149]X2FF0.038[0.844]X2NORM0.480[0.783]X2HET0.455[0.500]

中国财政收支关系由分税制前的“互为因果”转向“以支定收”的单向因果关系。原因可能在于:第一,在1993年分税制改革前,从中央到各级政府都实行财政包干即“分级包干”,财政支出和收入结构因此具有了一定的灵活性,但也受到一定的掣肘。受体制因素的影响,政府一方面扩大财政支出进行各种基础设施建设,同时为了得到充足的资金,政府则会量出为入,侧重于增加财政收入;另一方面,政府每年增加的财政收入规模十分有限,因此,政府在确定支出水平时仍然要考虑收入状况。这就表明在这一时期内,财政收支是互相影响的,它们之间呈现出互为因果的关系。第二,在分税制改革后,尽管理论上来说,省级政府不再具有财政收入决策权,但事实上对财政收入的控制是加强的。这主要归因于省级政府在失去部分财政收入控制权的同时,又从下级政府收回了部分控制权,除此之外,还通过其他方式强化了部分权利,从而增强了省级财政收入体制的灵活性。随着财权的加大,财政收入对财政支出的限制作用下降,财政支出对财政收入呈现单方面的影响。

根据上述检验结果,下面只汇报模型(7)的具体估计结果。需要指出的是为了选出最终的非线性ARDL模型设定形式,我们采用从一般到简单的方法,并按照Katrakilidis等(2012)的处理方法,从max(p)=max(q)=12开始,剔除所有不显著的回归量,最后利用OLS进行估计[40],具体结果见表4。

为了验证非对称模型的适当性,我们对模型长期(WLR)和短期(WSR)对称性进行了Wald检验。表4中,长期对称性检验得出LnEX各成分的Wald检验值为9.802(P=0.002),这表明拒绝被检验变量正向成分和负向成分之间存在长期对称性的原假设;附加短期对称性检验的Wald值为43.714(P=0.000),这表明拒绝被检验变量正向成分和负向成分之间存在短期对称性调整的原假设。这些结果也进一步说明线性模型不适用于中国政府财政收支关系影响研究。

五、财政失衡非对称调整特征原因解释

在本文研究的样本期间内,财政收支之间这种非对称性并不是经济活动中的偶然结果,它揭示了我国财政收支关系之间的客观内在联系。这种非对称性特征的产生可以从经济周期的非对称性、政府对待财政失衡的态度、纳税人对税收变化的敏感性不同来解释。

(一)经济周期的非对称性

当宏观经济由于各种外界因素发生波动时,经济系统中本身存在着一种自动稳定调节器,它可以在经济过热时,增加税收,减少居民消费,在经济萧条的时候,增加政府对居民的转移支付,从而刺激居民消费,拉动整个经济社会的内需增长。因此,经济社会中这种自动稳定调节器会在一定程度上减少整个经济社会的波动。自动稳定器和经济周期之间存在着密切的联系。经济周期一般会经历四个不同的时期,自动稳定器在面对经济周期的四个阶段时,必然会发挥着不同的作用,对整个经济社会所产生的影响也是不同的,因此,经济周期呈现一定的非对称性。庞晓波等(2015)研究表明,如果把经济周期划分为经济低迷、经济常态和经济繁荣三种状态的话,那么1978—2012年间,我国经济低迷状态的自我维持能力最强,达到66.67%的可能性,而且平均持续期最长约为3年;经济繁荣状态的自我维持能力次强,达到60%的可能性,平均持续期约为2年6个月;经济常态的自我维持能力最弱,仅达到36.36%的可能性,平均持续期最短约为1年10个月[3]。这在一定程度上表现出经济周期的非对称性(表5)。

表5 我国三种经济状态间转移概率及各状态持续期

Tab. 5 Transition probability and duration of three economic states in China

状 态转向概率(%)状态1状态2状态3平均持续期(年)状态1:经济低迷66.6733.330.003状态2:经济常态45.4636.3618.181.83状态3:经济繁荣20.0020.0060.002.5

资料来源:根据庞晓波等(2015)文献整理[3]

面对非对称的经济周期阶段,财政失衡的调整力度也应不同。在经济低迷的状态下,财政赤字过高或上升势头过快,由于长期协整关系存在,财政由不均衡状态向均衡状态的回归力度就越大。因此,相比较财政盈余,财政赤字的调整力度较大,从而在财政调整过程中呈现出一定的非对称特征。

(二)政府对待财政失衡的态度

财政收支之间这种非对称性的产生还可以归因于政策制定者——政府。众所周知,不同的政策制定者对于财政政策的制定都有着自己见解和看法,因此,在不同的时期所制定和实行的财政政策是不同的,从而对宏观经济产生不同的效果。同样的,这些政策制定者在针对财政赤字或者财政盈余偏离其长期趋势时反应是不同的。比如在面对财政赤字相比其长期均衡状态有增大的趋势时,有些政策制定者会采取积极的财政政策去应对,如增加税收、减少中央转移支付等措施来削减财政赤字;而有些政策制定者则依然实施当前财政政策或采取消极的财政政策,其所产生的宏观效应必然是不同的。因此,当政策制定者对于财政赤字或者财政盈余偏离其长期趋势反应不同时,必然会在一定程度上导致财政收入和财政支出的调整过程出现非对称性。由于我国政府在政绩竞赛思维模式下,政府为实现经济的较快增长,希望尽早脱离经济低迷状态,就需要依靠大规模的债务融资来实现。而债务规模的不断扩张,债务风险增加的同时,财政可持续性也面临考验,因此,与财政盈余相比,政府对财政赤字更加敏感。鉴于对财政支出的调整可能会带来预算稳固更加的持久,更加有利于扩张效应的产生,最终实现经济增长,[10]因此,面对财政失衡,政府更加偏好于通过调整财政支出来实现。由于经济周期非对称性导致的财政赤字和盈余状态也呈现非对称性,与财政盈余相比,我国财政赤字的概率更高,持续时间也更长,为保持财政收支平衡,应加大财政支出的调节力度。

(三)纳税人对税收变化的不同反应

纳税人对税率或者税基变化的不同反应可能会致使财政失衡调整产生非对称的变化。在日常生活中,并不是所有的纳税人都能对税率或者税基的变化产生及时的反应。如有些纳税人对于税率的变化反应及时,对其所拥有的大量证券和资产组合进行变换,很大程度上减少了自己的应纳税额,使其税收相应减少;反之,有些纳税人没有及时意识到税率或者税基的改变,对其本身所拥有的资产组合并没有做出相应的改变或者更换,这样一来,该纳税人在原来的基础上就会多支出很大一笔税款,财政税收也会相应增加。所以,当纳税人对于税率或者税基的改变反应不同时,必然会对财政失衡调整产生不同的影响。

六、结论与政策启示

财政调整是事关财政可持续性的重要问题,财政调整已成为当前研究的热点。本文结合中国财政支出和收入数据,研究了中国财政失衡的动态调整行为,并利用非线性自回归分布滞后模型进一步研究了中国财政调整行为的非线性特征,主要研究结论如下:

第一,作为转型国家,对于中国政府来说,经济环境较为复杂,到底选择“以收定支”还是“以支定收”,这并不是简单的选择题,而是由诸多因素共同决定的。实证研究表明,1978—1993年,财政收支存在财政相互影响关系,满足“同步”假说,1994—2016年存在“以支定收”的单向因果关系,即当财政偏离均衡状态时,财政向均衡状态的回归主要依靠财政支出,根据Mcdermott (1996)、Alesina (1997)和Agnello (2014)等的研究结论,这种财政调整模式对经济增长更为有利[10,11,41]。

第三,关于财政调整的非线性特征形成的原因,本文尝试从经济周期的非对称性、政府对待财政失衡的态度、纳税人对税收变化的敏感度不同等方面进行阐释。首先,财政自动稳定器在经济周期不同阶段的不同功能导致经济周期的非对称性。从我国情况看,我国经济低迷状态的平均持续时间最长,这意味着财政赤字与财政盈余相比,其持续时间也更长,加之政府对财政赤字较为敏感,因此,政府对财政赤字的调整力度普遍高于对财政盈余的调整力度。其次,纳税人对于税率或者税基的改变反应不同,也会在一定程度上导致财政收支间非对称性的存在。

根据上述研究结论,政策启示如下:

第一,加强对财政支出的监管力度,防止财政支出的过度扩张。我国财政一直处于“以支定收”的状态,应更多地调整财政支出来扭转目前财政失衡的局面。这有利于微观经济主体形成明确的预期,避免降低私人消费和投资,从而进一步降低财政调整的不利影响。如果财政支出不能得到有效控制,久而久之,财政规模会日益膨胀,将进一步加重居民负担。因此,必须严格按照新修订的《预算法》的规定,把财政支出纳入全口径预算管理,同时,各级人大应加强对财政支出的监管力度,合理控制财政支出的规模,防止财政支出的过度扩张。

第二,完善政府的财政征收体制,规范财政收入的途径和规模。财政“以支定收”单向因果成立,表明省级政府在财政收入方面存在较大自主权,这与分税制改革的政策目标相悖,这是由于财政税收法规在执行过程中没有达到预期的严格性和规范性,也正暴露了财政征收体制需要进一步完善之处。如果不及时加以完善,寻租和不公平的现象便会时有发生。因此,需要进一步推进财政征收体制的改革,加强税收征收纪律,实现规范财政收入、公平税负。

第三,建立跨年度预算平衡机制,修正短期预算平衡的理念。一直以来,短期预算平衡都是各级政府追求的财政目标。实际上由于财政收支之间存在长期动态平衡,因此,过分追求财政收支的短期静态平衡是没有必要的。在预算收入大于预算支出时,不需要当年全部安排支出,可以将收入结转下年使用;在预算收入小于当年的预算支出时,即预算出现赤字时,不必急于削减当年支出,而是应该对当前形势进行预测与分析后,跨年度来弥补预算赤字。

目前,财政收支的变化出现“内生化”的现象,而这种“内生化”也随着市场化进程的推进而越来越高。市场机制在调整财政支出和收入方面的调节作用越来越凸显。政府应顺应这种现象,更加尊重市场规律,让市场起基础性或决定性作用,进一步创新和完善宏观调控模式与机制,逐渐提高宏观调控的效率和效果,由“重调”过渡到“微调”中来。