诗序自注及其文学传播意义探析

——以唐宋为中心

林阳华

(三明学院 文化传播学院, 福建 三明 365004)

近年来,诗歌自注逐渐进入了学界研究的视线。多数情况下,一首诗歌由诗题、诗句构成,因而诗题、诗句自注也成为诗歌自注研究的主要观照对象,这点在唐宋诗自注研究中尤为突出。关于唐诗自注研究论著就有魏娜《中唐诗歌新变研究》(浙江大学2011年博士学位论文)、俞芝悦《中唐诗歌自注研究——以白居易、元稹为中心》(华东师范大学2014年硕士学位论文)、徐迈《杜甫诗歌自注研究》(浙江大学2008年硕士学位论文)等;关于宋诗自注则有李晓黎《宋诗宋注考论》(中国社会科学出版社2018年版)、崔媞《自注“来诗”与诗歌空间的扩容》(《文学遗产》2018年第6期)、莫砺锋《论陆游诗自注的价值》(《中华文史论丛》2012年第4期)等。这些成果所探讨的自注是诗题自注(诗题下自注)、诗句自注(夹注、尾注),已经取得了丰硕成果。但同样是诗歌构成部分的诗序的自注,学界则未给予青睐,即便注意到诗序自注现象的学者,也只是简单言之,认为诗序自注弊大于利。[1]114-117实际上,诗序自注的定义与形式、包含的门类、存在的原因,以及文学传播意义等诸多问题,皆是文学史研究和文学传播意义研究可拓展的学术空间,有必要做进一步探讨。本文尝试以唐宋诗序自注为主要研究对象,试图为诗序自注研究抛砖引玉,并为文学史研究和文学传播意义研究开拓路径。不足之处,求教于方家。

一、一种少见的诗歌自注体例——诗序自注

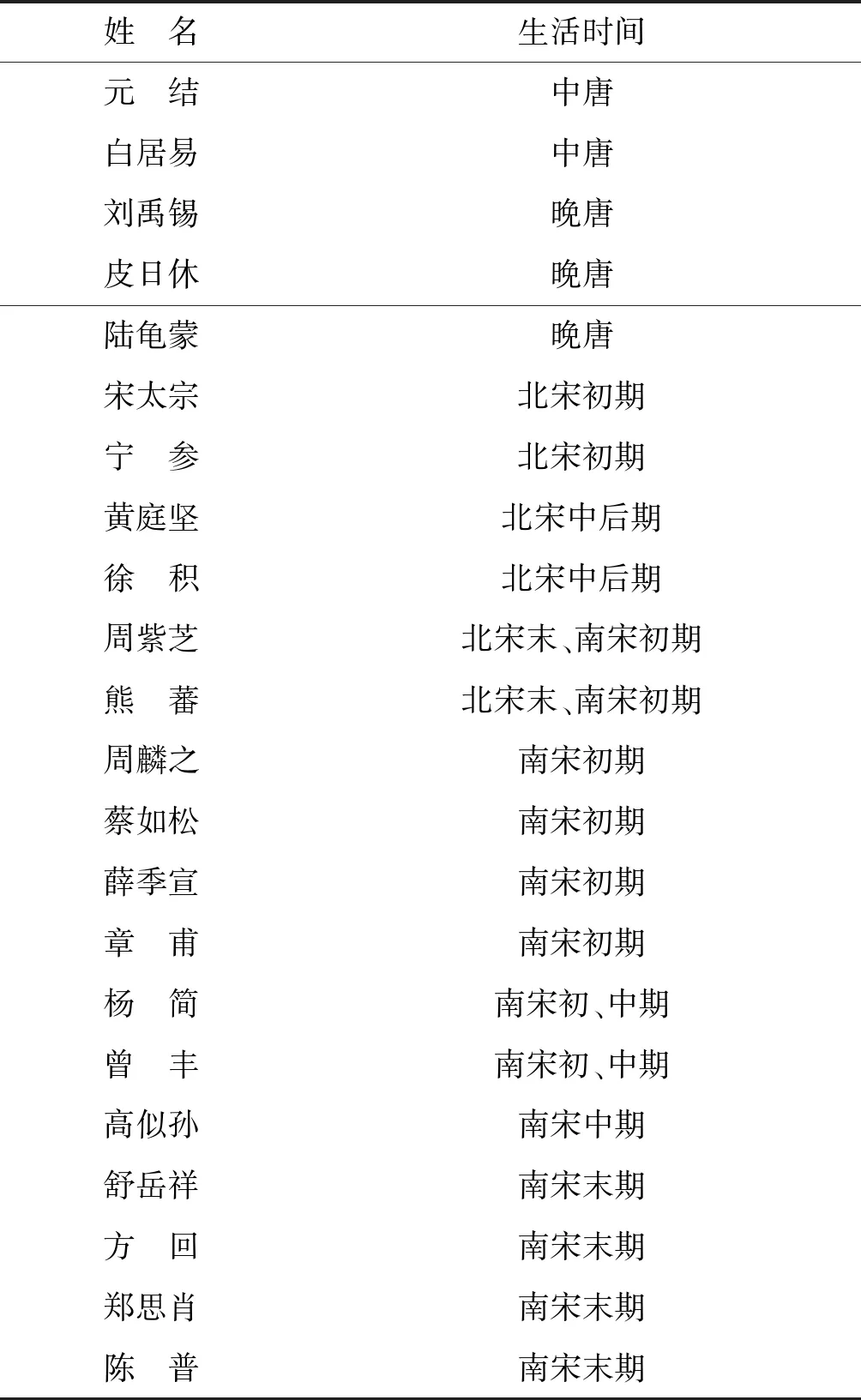

中国古代诗歌自注的产生,可以追溯到谢眺的联句诗《阻雪》,其注位于诗句之下,此可视为诗句自注的起源。到了初唐,出现了体格注、用韵注,它们通常位于诗题下,此可视为诗题自注。自初唐开始,诗句自注与诗题自注在当时诗人的努力下,数量逐渐增多,内容逐步深化,推进了诗歌自注的发展,到中唐出现了一次高潮。[2]7-10诗序自注的出现晚于诗句自注与诗题自注,直到中唐才登上文学舞台。即便在诗序自注出现之后,不管是创作队伍,还是数量规模,都明显少于诗句自注与诗题自注,是一种少见的诗歌自注体例。以唐宋为考察对象,笔者寓目所见,现存文献有诗序自注的诗人,在唐代有元结、白居易、皮日休、陆龟蒙等,在宋代有宋太宗、宁参、周紫芝、熊蕃、周麟之、黄庭坚、蔡如松、薛季宣、章甫、曾丰、高似孙、舒岳祥、方回、郑思肖、陈普等,他们的诗序自注数量除了宋太宗较多之外,其他皆只有少数。而存在诗句、诗题自注的诗歌及其诗人则不胜枚举。

诗序包括前序和后序(跋),或出现在诗题之下、诗歌正文之前,或出现在诗歌正文之后。诗序自注则存在于相应的位置。一般情况下,一首诗歌是否存在着诗序自注,最为直观的判断对象是诗题。唐代如元结《石鱼湖上作并序》、刘禹锡《答东阳于令涵碧诗并引》、皮日休《伤进士严子重诗并序》、陆龟蒙《四明诗并序》,等等;宋代如周紫芝《高公墓并引》、宋太宗《逍遥游并序》、舒岳祥《纪梦有序》,等等。诗题中皆直接点明有诗序的存在,它们的诗序都有自注的迹象,此类构成了中国古代诗序自注的主体。

然而诗人在创作过程中,有时并未在诗题中注明“有序”“并序”“并引”等字样。另外,自宋代伊始,诗注自注的出现为诗序自注的判断带来了障碍,为此研究诗序自注之前,需要对进入本文研究范围的诗序自注进行概念界定。

“题序中有‘我’,有诗人的主体参与,所以,感情色彩较重,主观性也较强;题注中无‘我’,只是对景物地理方位、历史沿革、典故传说等方面的介绍补充,所以比较客观。题序相对完整,自具首尾;题注则灵活分散,可以由多个片段组成。”[3]李晓黎先生通过比较,认为诗序与诗注的区别在于:主观性与客观性、完整性与片段性。所言符合两者的实际。我们认为,诗序自注与诗注自注,亦可以此为观照维度进行概念界定。就是说,诗序自注是诗人对具有较强主观性、相对完整性的自创诗序所作的注释;而诗注自注则是诗人对具有较强客观性、相对灵活性的自创诗注所作的注释。

以此为据,在考察唐宋诗序自注时,以下三例需要加以辨析。其一,陈襄的《潘家山同章衡诸生饮次行令探得隐君子为章衡搜出故赋诗云》,此诗题中并未标明有诗序,诗后对行酒令的一些规则做了说明,其中“违此二条,各倍罚酒”下有自注:“聘使盖赏其能聘贤之义,馆主兼取其馆伴之义。唐有昭文馆学士,人号为馆主。”(1)陈襄:《古灵先生文集》卷三(宋刻本)。对“聘使”“馆主”进行了词义解释。行酒令的说明客观性强,此处自注当归属诗注自注。其二,李石《齐人画礼器》诗题中亦无标明有诗序,诗题与诗歌正文之间有“齐永明十年,刺史刘惔画殿壁,器服如三礼图,席益模本于石经堂”,并有自注:“惔或作悛,或云刘悛所画之壁今亡矣。”(2)李石:《方舟集》卷一(文渊阁《四库全书》本)。此处自注应该为诗注自注,客观地记载了历史人物事迹。其三,方信孺《番山》《朝汉台》《赵陀疑塚》分别出现了对“番禺”地名别名、“熙安县”地名来源、“婴齐”指代人名等的自注,这些自注属于较为客观的片段性自注,当归入诗注自注行列。它们出现在诗题之下与诗歌正文之前,不加以辨别,容易被误当诗序自注看待。

除了以上三例之外,其他在诗题中未标明有诗序的诗歌,往往有诗人的身影出现,表现为以下两种情况:其一,在诗序中直接以“某”“予”“余”的口吻叙事。如薛季宣《欣木亭诗》诗序云:“某适宛陵,始识林君择之于郑景望司马之馆……”(3)薛季宣:《艮斋先生薛常州浪语集》卷六(清同治瑞安孙氏诒善祠塾刊本)。“择之”下有自注“用中”,带有较强的个人主观色彩在其中。又如周麟之《金澜酒》,以第一人称“予”的视角,采用主客对答的方式叙事,讲述了出使金国的所见所闻。而章甫《寄题极星亭》、方回《寄题桐君祠》更是将诗人姓名“章甫”“方回”直接呈现于诗中。其二,虽然没有直接出现“某”“予”“余”等人称代词,但亦不乏作者的主观色彩。如高似孙《秋兰辞》诗序云:“悲夫!乃抒《兰辞》,酹大夫。”(4)高似孙:《骚略》卷二(文渊阁《四库全书》本)。表达了对屈原的哀悼。相较于在诗题中标明“有序”“并序”“并引”的诗歌,这类诗歌数量较少。

而从诗序自注的形式来看,不外乎前序自注、后序自注两种。前序自注相较于后序自注具有位置优势,是除了诗题之外,更易进入读者视野的诗歌构成部分,故而成为诗序自注的主要形式。唐宋诗序自注亦然,除了陈普《不解算四首》存在后序自注形式之外,其他皆为前序自注。

二、诗序自注有五种类型——以意义自注为主

除了音训自注之外,诗序自注尚有出处自注、观点自注、事件自注、意义自注等多种类型。

出处自注,乃对文学作品来历、典故来历等的自注。其中的文学作品来历,包括诗歌、散文、自赞等,最早在晚唐陆龟蒙《四明山诗并序》中出现。其自注云:“已上八言谢语,不知谓者何,一云出《隐中书》。”(6)皮日休,陆龟蒙:《松陵集》卷五(文渊阁《四库全书》本)。对诗序中的八句谢语的出处——可能来自《隐中书》——作了交待。高似孙《秋兰辞》则连续自注了多处吟唱“秋兰”的诗赋,其序云:“《秋兰歌》,三闾大夫以奉司命者。至汉,张衡赋两言之,而郦炎、曹植、潘尼、傅玄、江淹诸人,疑于兰眷眷者,而《九歌》遗情辄郁弗彰,悲夫!乃抒《兰辞》,酹大夫。”(7)高似孙:《骚略》卷二(文渊阁《四库全书》本)。诗序中在“张衡赋两言之”下注“秋兰被涯”“携秋兰之幽华”,在“郦炎”下注“秋兰荣何晚”,在“曹植”下注“秋兰被长坂”,在“潘尼”下注“流声馥秋兰”,在“傅玄”下注“秋兰岂不馨”,在“江淹”下注“秋兰被幽崖”。这对于了解“秋兰”的存在情况有较大的帮助。除了来自前贤的出处自注外,还有时人的文章出处自注。如陈普在《不解算四首》后跋中于“赵石礀”下用其自赞作了自注——赵石礀自赞曰:“这一个穷汉,便是赵石礀。恐人不识他,画出与你看。咄,莫教一日从容,只解使不解算。其画着衣补数片。”(8)陈普:《石堂先生遗集》卷十八(嘉靖十六年刻本)。

而在宋太宗《逍遥咏并序》中,其序大量引用了来自《老子》《庄子》《周易》等的相关典故,表达了其对“逍遥”的理解,进而探讨其与治国之间的关系,是现存最早的观点自注。如其序云“上不足以补时政之阙失”,下有自注:“时政之本,务求其实。必尚华言,终无所补也。”认为时政应当以务实为要,不可追崇浮言。而“次不足以救苍生之弊病”下有自注:“欲彼黎元咸跻富寿者,义存道本也。必尚彼浮词,诚不足以救苍生之弊病矣。”(9)宋太宗:《御制逍遥咏》卷一(日本弘教书院刊本)。再次强调了浮言无助于“救苍生之弊病”的想法。由此不难看出,宋太宗所言的“逍遥”并非崇尚虚无、不利于治国理政的“逍遥”。通过引经据典进而表达观点,属于观点自注的一种方式。另一种方式是通过考辨,指出前贤之失,还原历史。蔡如松在《国师南岩诗并序》的诗序末尾自注:“据唐宣宗为僧事,《唐史》及小说诸书并皆不载。惟近世洪觉范作《林间录》,称仇公武有汉丙吉之功,而史失其传,独见于监官《安禅师传》,寻检《安禅师传》,见其傅会宣宗,犹为可笑。曰论国师岩之迹,有及于此,故并以辨。”[7]通过考证“唐宣宗为僧事”之误,对《安禅师传》进行辨析,认为此书所说的“唐宣宗为僧事”有牵强附会之嫌。

事件自注乃对日常之事、战事、朝事等的自注。陆龟蒙《渔具诗并序》当为现存最早在诗序中进行事件自注的文献,其序云“置而守之曰神”,下有自注:“鲤鱼满三百六十岁,蛟龙辄率而飞去。置一神守之,则不能去矣。”(10)皮日休,陆龟蒙:《松陵集》卷四(文渊阁《四库全书》本)。此处交待了防止长寿的鲤鱼逃逸的方法,当属日常之事自注。杨简《明堂礼成诗》诗序言:“嘉定二年秋九月辛丑,皇帝祀上帝于明堂。礼成,馆职祗承旧比,作诗以奏忠。朝请郎秘书省著作郎兼权兵部郎官臣杨简上进。”(11)杨简:《慈湖先生遗书》卷六(嘉靖四年刊本)。原本《明堂礼成诗》乃应皇帝之命而作,但随后却没有敬呈,故有自注“后不上”之语,说明了朝事的结果。而曾丰《修文立武颂并序》之序云“乃乘其会,俫降乞容”,下有自注:“四月丁未,西黎警至。五月,师还而黎遁。六月丁亥,南黎降。丁酉,东黎降。七月庚午,西黎降。”且于诗序末尾自注:“公于三黎挈所侵地降之。二月,筑堂曰归疆,翼以亭曰修文立武。归疆,自修文立武由。文修武立之效,蛮夷为华,归疆效之一尔,故不书。”(12)曾丰:《尊斋先生缘督集》卷一(清抄本)。乃是对庆元五年平复东西南北诸黎的战事的来龙去脉,以时间为线索加以叙述。

相较于以上几种诗序自注类型,意义自注的数量和小类更为丰富多样。它是指对诗序中的人名、地理、专有名词、人物关系、指代对象、官职、异体字、地域文化等所作的注释。

最早进行意义自注的是陆龟蒙《渔具诗并序》,其序云:“予而卓之曰矠。”其中“矠”下有自注“矛也”(13)皮日休,陆龟蒙:《松陵集》卷四(文渊阁《四库全书》本)。,点明其乃茅的一种。同序中又有“扣而骇之曰桹”,在“桹”下有自注:“以薄板置瓦器上,击之以驰鱼……”则是自注何为“桹”。此可归为专有名词自注。此外,专有名词自注在宋太宗《御制逍遥咏并序》中也多处出现,涉及“玄远”“逍遥”“三清”,以及《三坟》《五典》,等等。如自注“三清”:“上清、玉清、太清,谓之三清也。”自注《三坟》:“三皇之书。”(14)宋太宗:《御制逍遥咏》卷一(日本弘教书院刊本)。如此等等。

第二小类为人名自注。现存最早的有人名自注的文献是熊蕃的《御苑采茶歌十首并序》,其序“先朝曹司封”下有自注“修睦”(15)熊蕃:《宣和北苑贡茶录》(文渊阁《四库全书》本)。。而方回《寄题桐君祠》有对孙君文的人名自注“潼发”,薛季宣则有对林择之的人名自注“用中”。

第三小类为地理自注。现存最早的地理位置自注文献是宁参《县斋十咏并序》,其序中的“左右官署”下有自注:“簿尉厅悉在县衙内。”(16)陆耀遹:《金石续编》卷十四(清同治十三年毗陵双白燕堂刻本)。点明左右官署地理位置在县衙内。此外,曾丰《修文立武颂并序》之诗序中“西黎”下有自注“谓临高黎”,“南黎”下有自注“南谓澄迈黎,东谓乐会黎”(17)曾丰:《尊斋先生缘督集》卷一(清抄本)。,均为地名自注。

第四小类为指代对象自注。现存最早的地名自注文献是陆龟蒙《渔具诗并序》,其序“置而守之曰神”除了自注了防止长寿的鲤鱼逃逸的方法之外,还有对“神,龟也”的自注。而周紫芝《高公墓并引》则自注诗序中诗人所避之“寇”乃指“方腊”。(18)周紫芝:《太仓稊米集》卷十四(文渊阁《四库全书》本)。

第五小类为人物关系自注。郑思肖《少保张公》诗序中“先贼酋张九万户”下有自注曰:“本亦公之侄。”(19)郑思肖:《心史》卷二(明崇祯十二年刻本)。注明少保张世杰与贼酋张九万户之间的叔侄关系。

第六小类为官职自注。舒岳祥《纪梦有序》诗序中“十月十二日五更梦师泉李钰尚书”下有自注曰:“今不知其南北,但知其在中朝官兵部尚书耳。”(20)舒岳祥:《阆风集》卷九(文渊阁《四库全书》本)。注明李钰曾担任中朝的兵部尚书一职。

第七小类为异体字自注。曾丰《修文立武颂并序》诗序中“上乂为文”下有自注曰:“上与丄同,尚也。”(21)曾丰:《尊斋先生缘督集》卷一(清抄本)。可知上与丄是异体字,它们形体不同,读音相同,且皆为崇尚之义。

由上观之,虽然现存的唐宋诗序自注数量有限,但这些诗序自注涉及到的种类却丰富多样。它们涉及到的诗序自注类型,在中国古代诗序自注史上,往往具备开创之功,为后世诗序自注的发展奠定了基础。

三、诗序自注存在的两重原因——客观推动与表达需要

诗歌自注作为文学史的一种重要现象,其包揽的自注体例类型呈现出不平衡的发展状况。相较于诗句自注、诗题自注的繁盛景象,诗序自注显得有些落寞。直到诗歌自注使用率较高的中唐,诗序自注才姗姗来迟,元结《石鱼湖上作并序》为诗序自注的到来拉开了序幕。之后,白居易、刘禹锡、皮日休、陆龟蒙纷纷上场,为诗序自注的发展作出了贡献。以上这些诗人的创作实践,客观上推进了诗歌自注体例的创新,打破了诗题自注、诗句自注一统天下的局面,诗序自注自此渐渐汇入诗歌发展浪潮中,并为后代诗序自注的发展与壮大开拓了道路。

如果通过时间维度加以观照的话,我们可以更好地理清唐宋诗序自注产生与发展的一些状况,如下表所示:

表1 唐宋诗序自注的产生与发展

由上表不难看出,就作品中存在诗序自注的诗人数量来看,宋代(17位)明显多于唐代(5位)。并且宋代诗人在继承前贤诗序自注成果之时,展现出了创新水平,使得诗序自注的类型得到了拓展,客观上推动了诗序自注的发展。相关论据可以参见前面所探讨的唐宋诗序自注类型。

唐宋诗序自注的存在,是唐宋诗人客观推动的结果,也是他们的表达需要。任文京对宋诗序自注存在的弊端给予了严肃的批评:“序跋加注是指诗人对序跋之中的词语和典故加上注释,这种情况主要出现在宋代序跋当中。宋代有些诗人学究气浓,作诗生怕别人不明白,要加上自注或原注解释一番,这种风气又影响到序跋,但注释太多,却给人看似文章笺注的感觉。”[1]114不可否认,宋诗序自注确实存在着不成功的案例,但宋诗序自注在唐诗序自注基础上的发展和创新,如上所说,已不言而喻。基于表达需要而存在的唐宋诗序自注,可以大体归纳为三类:

其一,避讳的需要。鉴于对他人的尊重,古人往往不直呼对方之名,而是以字、号相称。如方回《寄题桐君祠》诗序曰:“邑人盘峰居士孙君君文。”“孙君”下有自注“潼发”。(24)方回:《桐江续集》卷二十四(文渊阁《四库全书》本)。孙君文为谁?黄溍《盘峰先生墓表》云:“孙氏讳潼发,字帝锡,一字君文,盘峰其别号也。”(25)黄溍:《文献集》卷十下(文渊阁《四库全书》本)。原来潼发是孙君文的名,君文乃其字。又如薛季宣《欣木亭诗》诗序言及此诗创作的背景,乃是应林君择之之请而作,“择之”乃朱熹高弟林用中的字,其自注正是“用中”二字。他们的字号与姓名,不为后世熟识,自注实有必要。

其二,文体的需要。存在自注的唐诗序皆以散文的体裁呈现,而宋诗序则不然,颂、骈文也进入了宋诗序的队伍中,体现了一定的文体融通意识。颂、骈文的句式较为齐整,与散文相差较大,不易于情意的表达。如宋太宗《御制逍遥咏并序》的诗序采用骈文写作,句式以四六句式为主,难以使希望表达的逍遥观与理政观得以充分表达,因此在诗序中使用了大量自注。而曾丰《修文立武颂并序》之诗序句式多为四字句,同样较为齐整,不利于充分地抒情言志,故而也多以散句自注字义、地域文化等相关信息。

其三,传达信息的需要。不难发现,缺少了必要的诗序自注,对于诗歌的解读存在障碍有时在所难免。除了任文京先生给予认可的周紫芝《高公墓并引》中的“方腊”为“寇”的自注外,人物关系的自注也实有必要。如上面所举郑思肖《少保张公》诗序如果没有自注,贼酋张九万户与少保张世杰之间的叔侄关系就没办法确认。同样,事件结果自注也很重要。如杨简《明堂礼成诗》诗序如果没有“后不上”的自注,此诗的去向就难以追踪。此外,人物官职自注,如舒岳祥《纪梦有序》如果缺少诗序自注,李钰曾任何部尚书一职则无法知晓。异族地域文化自注尤为重要,如周麟之《燕京小》《金澜酒》涉及女真族对当时汴京的称谓等相关习俗,如果没有相关自注,对童谣的诗意就没办法准确理解。

基于客观推动与表达需要的双重原因,诗序自注因运而生,并得到了发展。它拓宽了诗歌自注体例的样式,拓宽了诗歌情意呈现的方式,为文学史研究注入了新鲜血液。

四、“二次诠释”的文学传播意义——诗歌传播内容空间的拓展

诗序自注不仅为文学史研究带来了新的契机,而且引起了我们对其文学传播意义的思考。到底诗序自注的存在有何文学传播意义?回答这个问题之前,得先从诗序的意义谈起。

中国古人自作诗序,据传最早始于汉代张衡的《怨诗》,到了晋代大量出现,而至唐代已蔚为大观。自作诗序为何会成为一种文学史现象,这跟诗序的存在意义当密切相关。“有些古诗在诗题之外,还有诗人自述写作缘起、主旨和阐释创作背景的小序,诗序是对诗题的补充,是读者了解作品的重要依据。”[8]诗序在补充诗题上确实有促进意义,但还补充诗歌正文。周剑之对诗序的存在意义作了更为全面的说明:“在诗题之外还有诗序,诗序是对诗歌的重要补充,一些诗人用序的形式来说明作诗的相关本事、缘起或阐明诗歌主旨。”[9]据此,诗序在很多场合,扮演着解释诗歌的角色,我们可称其为对诗歌的“一次诠释”。而对诗序进行自注,则可称为对诗歌的“二次诠释”,即为阐释诗歌提供了比诗序更为丰富的信息,有益于读者更好地解读诗歌。由于诗序的创作,并非随意为之,而是有读者指向的,故而具备一定的文学传播意义。存在诗序自注的诗歌,其传播对象一般涉及两类:即有明确的传播对象与没有明确的传播对象(隐含的传播对象)。因此,作为“二次诠释”的诗序自注,其文学传播意义在于拓展了诗歌传播的内容空间。

所谓内容空间,包括了音训、意义、事件、观点、出处等多种门类的内容,它们的存在同上文所讲的唐宋诗序自注创作者的表达需要关系甚密。进一步说,诗序创作者虽然是出于主观表达的需要,在诗序上加入了自注,却客观上拓展了诗歌的传播内容空间。如曾丰《乞如愿》之序云“闯于东窳”,“窳”下有自注“音污”(26)曾丰:《尊斋先生缘督集》卷一(清抄本)。。关于“窳”的读音,司马光认为有容朱切、乌爪切、勇主切等多种(27)司马光:《类篇》卷二十一(文渊阁《四库全书》本)。。陆德明则解释说:“羊主反。《字林》云:‘污也,音乌。’”(28)陆德明:《经典释文》卷二十九(文渊阁《四库全书》本)。“窳”在古代有多种读音,而此处的读音为“污”,可从陆德明的解释中得到印证。试想,如果没有以上的自注,在缺乏音韵学知识的情况下,我们是有可能读错的。音训自注为我们了解多音字读音提供了帮助。又如周麟之《燕京小》诗序云:“及渡河而北,见游童歌曰:‘燕京小,南京大,修盖了,康王坐。’”下有自注:“虏以汴为南京。”(29)周麟之:《海陵集》外集(《海陵丛刻》本)。《金澜酒》诗序则言及金朝所赐的“银鱼、牛鱼二盘”,下有自注:“银鱼长尺余,比南方者尤大。牛鱼出混同江,一鱼之大如牛,或云可与牛同价。”(30)周麟之:《海陵集》外集(《海陵丛刻》本)。此处自注,为读者了解银鱼、牛鱼提供了更为广阔的空间,也为深入了解诗意带来了便利。再如,方回《寄题桐君祠》乃应孙潼发之请,为桐君祠所作的题壁诗,其诗序点明了其传播对象为孙潼发,但方回在诗序中自注的却是孙潼发之名,这个自注的出现对于传播对象孙潼发来说意义不大,但对于预设的读者来说却很有必要。如此等等。这些诗序自注,没有给读者带来累赘多余之感,反而为读者传播了更好地阅读诗歌的有用材料。它们不仅仅是如任文京先生所说的,自注了序跋上的词语和典故,而且还包括了音训、意义、事件、观点、出处等诸多内容。

五、结 语

本文以唐宋为时间段,对中国古代诗序自注作了初步探索。在唐宋诗序自注形成发展的基础上,元明清时期的诗序自注数量应当有所增长,其涉及的类型也应该更多,这势必为系统地研究中国古代诗序自注带来新的学术空间。因此,关于诗序自注在元明清时期的存在状态、新变化,以及在各个时期的历史地位等诸多问题,必将会得到进一步探讨和研究。

我们也注意到,诗序自注不仅为文学史研究提供了可能性,而且提供了文学传播意义研究的可能性。诗序自注作为对诗歌的“二次诠释”,其本身在拓展诗歌的传播内容空间方面的文学传播意义研究价值,亦当引起重视。随着元明清时期的诗序自注的发展壮大,其文学传播意义势必更为深远,值得学界挖掘。