清代木刻关公画像的图式表现

莫军华 陈越红 罗净怡

蜀国名将关羽被历代帝王争相封谥:自汉后主刘禅到明神宗止,相继追封关羽为“壮缪侯之后”“忠惠公”“武安王”“义勇武安王”“协天护国忠义帝”“三界伏魔大帝威远震天尊关圣帝君”等。清朝从顺治至光绪的多位皇帝对关羽的崇拜达到了最高峰,关羽先后被谥为“忠义神武关圣大帝”“忠义神武灵佑仁勇威显护国保民精诚绥靖诩赞宣德关圣大帝”等封号。至此,关羽完成了侯——公——王——帝的地位“升迁”,借民间传说和信仰互动流布全国。通过小说、戏曲、图像的艺术表现与传播,造神运动令关羽从真实的历史人物走上了神坛,并逐渐被设计为集神勇战神、忠义圣贤、亨通财神为一身的“全能神”关公。

图式(Schema)在本文中指视觉的范式,是以一套特定的话语和思想为支撑的视觉结构。例如,在年画、插画中,关公的面部特征、肢体动作、服饰装扮等高大塑形与周仓、关平等其他人物之卑微陪衬,形成了一套“主从”关系分明的视觉范式。进一步说,图式蕴含了形式(Form)和内容两个方面,是一个通过形式承载内容、传达意义的符号系统。“表现”是指事物特征的艺术化显现,是内在结构视觉外化的方法。清代木刻版关公像的图式表现被注入了统治阶级“人伦教化”的思想观念与民众“神明崇拜”的坚定立场,其画像亦形成了多元化、类型化、神格化的图式特征。

一、图像类型

关公造像在各类文学作品的叙事中,大致经历了“髯”“躯”“面”“眉”的出场秩序。晋陈寿在《三国志》赞:“犹未及髯之绝伦逸群也。”①关羽其他容貌特征并未言及;宋《〈新刊大宋宣和遗事〉元集》道:“一神绛衣金甲,青巾美须髯。”②《夷坚志》云:“黄衣急足,面怒而多髯,执令旗,容状可畏。”③;元关汉卿在《大都新编关张双赴西蜀梦》第三折《红绣鞋》唱词:“九尺躯阴云里惹大,三缕髯把玉带垂过”④,《石榴花》唱词:“绛云也似丹脸若频婆,今日卧蚕眉瞅定面没罗。”⑤;《三国志平话》“生得神眉凤目,虬髯,面如紫玉,身长九尺二寸,喜看《春秋左传》”⑥;明罗贯中著《三国志通俗演义》(嘉靖本)对关羽的外貌特征描写最为充分:“身长九尺三寸,髯长一尺八寸;面如重枣,唇若抹朱;丹凤眼,卧蚕眉,相貌堂堂,威风凛凛。”⑦。至此,关公“忠义”“神勇”的“武圣”形象在罗贯中的小说文本中得以“固化”,以木刻版画形式绘制的长髯、红面、凤眼、蚕眉、高大的关公画像随着小说的热销广为流布。

图2:《天地全神图》,清,河北武强年画

图3:《关公夜读春秋》,清,杨家埠摹古线刻版年画

1、肖像画

1909年在内蒙古黑水城出土的北宋末年平阳府徐家印《义勇武安王位》(图1)被学界认为是较早的木刻版关公像,郑振铎在《中国木刻画史略》手稿中亦曾指出该像“当是作为神位而奉祀之的,很象今天的‘纸马’的作用”⑧。画像中,关公侧面端坐于交椅,五缕美髯飘拂,戴幞头、披长袍、着裤褶、穿战靴;执刀、捧印者分列关公左右,二人之间立一挚“关”字旗兵丁,画面右下角驻一带刀护卫,左下角一名拿旗探马来报。该画为后世关公的头像、坐像、立像等造像提供了摹写的范本。

(1)头像

北京木刻纸马《三义之神》以线描形式勾描了“桃园三结义”的人物画像,刘备像放大居中、张飞列刘备右。关公居左,头戴冕旒冠、阔面垂耳、面带笑容、五缕稀疏短髯,体现了“忠义之神”“降魔大帝”的显赫身份;河北武强年画《天地全神图》自上而下共分九层(图2),每层的主神居中,左右各列四位神仙,关公居第六层中央,处于玉皇之下、天官之上。虽全图神像众多,但头戴旒冠、“面如重枣”、凤眼蚕眉、背后有蓝色“圆光”的关公像则辨识度极高。周仓执刀列关公右、关平(未挚印)居左,二者作为陪衬与关公组成了一个题记为“关圣”的肖像组合。

(2)坐像

关公单人坐像基本无刀、无佩剑,端坐于交椅之上,亦或左手捧象征“忠义”的《春秋》一书、右手掀髯,亦或左手捋髯、右手扶膝。头戴武弁或裹青巾,阔面大耳、凤目隆鼻,有的头后绘“圆光”,身着饰有四爪正团龙纹、兽纹、锁锦纹、祥云纹、水脚斜纹、海水江崖纹等吉祥纹样的绿色衮服,穿如意头战靴。此类坐像往往被信众尊为“文财神”供奉于家中。与类型化的“帝王之像”区别在于,画中关公通常掀开衮服一角露出膝甲,或左或右,以突出关公的“武圣”角色。与《义勇武安王位》相比,清代木刻版关公单人坐像基本为全正面,座椅由宋代搭脑出头向后弯曲如意形“直靠背交椅”改为象征特殊身份的官吏大臣所专用的月牙扶手(在宋代被称为“栲栳圈”)“圆靠背交椅”⑨(同时放大了交椅原有的“踏床”),在铺上虎皮垫后宛若“宝座”,既彰显了“帝王”之气,又不乱君臣伦理纲常(图3、图4)。

(3)立像

图4:《关圣帝》,清,《玉皇普度尊经》插图

图5:《关云长》,清,《绣像全图三国志演义》插图

图6:《关云长》,清,《绣像三国志》

中国历代人物经典画作对关公像的创作具有直接影响。阎立本《历代帝王图》中的13位帝王有10位为侧面立像,且基本与其身后两位侍者构成一个模式化的组合。清《绣像全图三国志演义》(图5)、新刊校正古本出像大字音释《三国志通俗演义》中的关公像均为侧面立像,而以《绣像三国志》关公像最为生动(图6)。该像的写意笔法神似梁楷《六祖斫竹图》的笔意,讲究浓淡、虚实变化,关公头裹青巾、披缺胯战袍,美髯施焦墨、飘然显动感,尤若“须龙”自动⑩,英姿飒爽。

2、故事画

故事画可以直观地叙述帝王、圣贤的事迹,是肖像画的有益补充,可令主人公的形象更为立体地呈现出来。故事画比肖像画“更具类型化、观念化特征,突出地体现了图画‘成教化,助人伦’的儒家功能论意旨。”⑪其场景、空间、人物关系之间的调配遵循了虚实、主从的表现原则。

(1)小说版

清代顾家相在《五余读书廛随笔》中对《三国演义》和“三国戏”在传播过程中对“忠义善恶”等社会道德观的巨大影响,作出了非常具体的阐述:“盖自三国演义盛行,又复演为戏剧,而妇人孺子,牧竖贩夫,无不知曹操之为奸,关、张、孔明之为忠,其潜移默化之功,关系世道人心,实非浅鲜。”⑫清嘉庆版《关帝圣迹图》为“忠义”关公木版画之大成,基本沿袭了右文左图的线装书版式,插画透视感强,画面右上角有四字故事题记,议事、打斗场景明确,人物特征清晰可见。赤兔马、白马在打斗场景中闪亮出场,“英雄宝马”相得益彰,关公在此被塑造成了仁勇的战神形象。

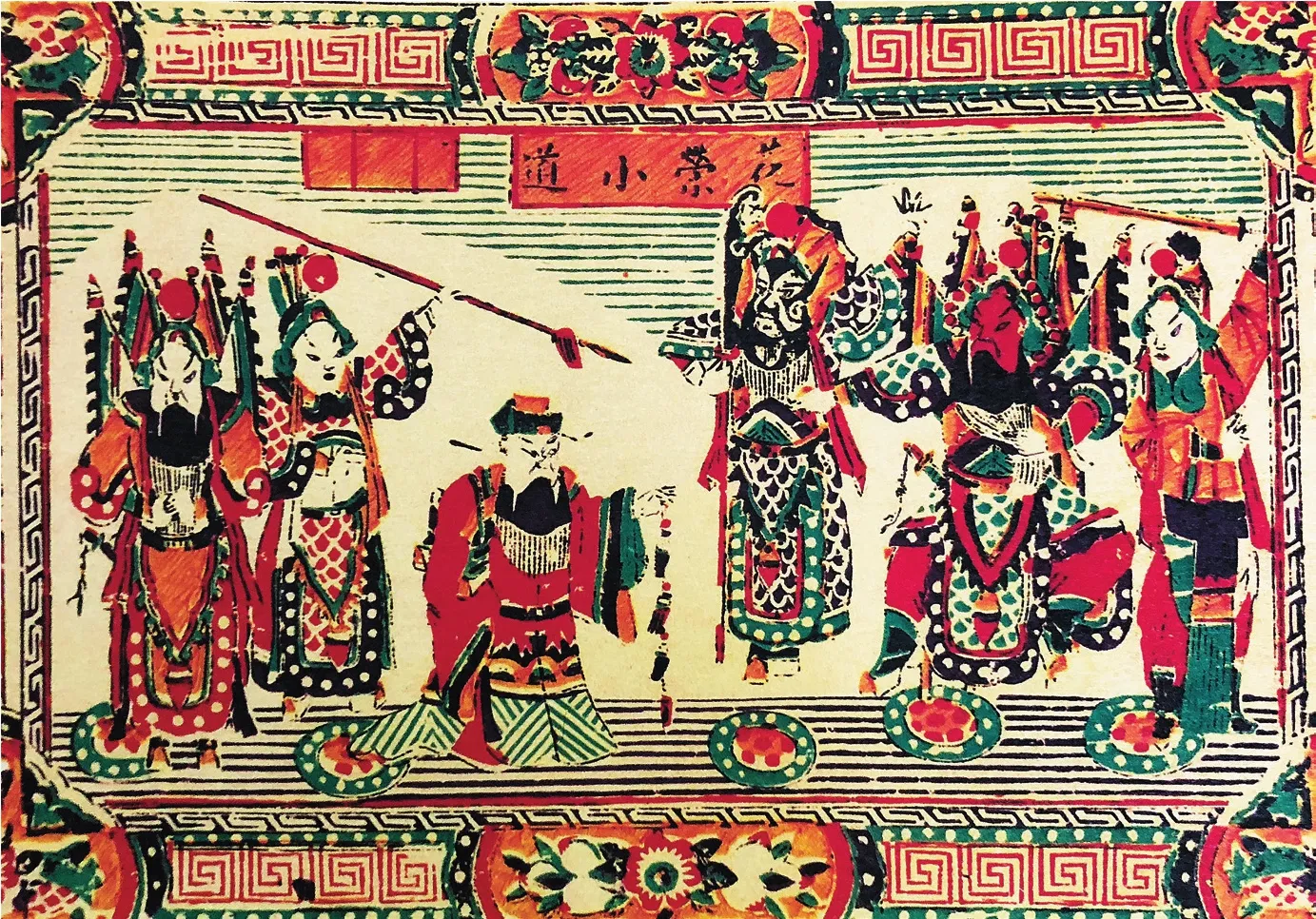

(2)戏曲版

关公“标准像”成为戏曲刻画人物参照的原型,清末专演关公戏的王鸿寿、米喜子“比照关公图像和塑像,设计美观的造型……他要力求使他的关公形象,同时传达出庄严、儒雅、刚毅和勇猛,以达到与信仰者内心仰慕的完美取得一致。”⑬表演者不仅要摹仿关公显著的外形特征,同时还要揣摩其复杂的内心活动,只有把自身置入到关公的生命场中,才能达到“神形兼备”的最高境界。他们这种在舞台上对“生命场的体验”活动却又被台下的画家所捕捉,并运用精湛的绘画技巧和明晰的造型语言表现为惟妙惟肖的关公画像,因为“惟妙惟肖的图像看上去能引起我们的快感”⑭。

《华容道》就是这种双向摹仿的结果(图7)。画面中,关公赤面(平涂)美髯,着俗称“关公靠”的“蓝黄相间大靠”(盔甲)、披斗篷,头戴“夫子盔”(关公盔),手持“青龙偃月刀”,后有一个童子挚“帅”旗,塑造出一个典型的、戏剧化的关公形象。

二、构成样式

木刻版关公像的构成样式是多变的,因地域不同而风格存异。

图7:《华容道》,清,山东平度,来源:王树村:《戏出年画》下卷第148页

1、组合样式

(1)一主二从式

“姿态、表情、服饰、主从的图像造型处理法则,已经构成了中国古代图像赞乃至一般纪念性肖像的习惯样式。”⑮关公居中正襟危坐,玉面书生关平挚象征“权利”的“汉寿亭侯印”,周仓神似钟馗,执象征“神勇”的“青龙偃月刀”分列关公左、右;黄底帷帐印有紫色双龙和九光纹样,以渲染“帝王”气息;背后白墙绘有象征朝气蓬勃的旭日东升纹样(图8)。这种一主二从的组合样式毋宁说是“关公组”,俨然成为类型化“关公像”的标准样式,无疑是借鉴了顾恺之在《洛神赋图》中以帝王为中心的“主从格式”,有意缩小了陪侍人物的比例以突显关公的地位,反映了儒家“尊王崇主”“君为臣纲”“父为子纲”的伦理观念。

值得注意的是,在图8、图10、图11这三幅桃花坞木刻版画中的关公,眉宇间增画了唐吴道子白描人物手卷《八十七神仙图卷》中变化丰富的“皱眉肌”纹,这在“缀玉轩世藏”明末《关羽脸谱》上也有所体现。这种类型化人物造型的个性化表现,是塑造“崇高”的关公形象的神来之笔。崇高即席勒所言“可怖的愉悦感”⑯,这种庄严肃穆的崇高还反映在其他地区的木刻版画中,如各类《武财神》年画,尽管关公的面容在“拷贝”过程中由于失范而不尽相同,有的竖眉怒目、有的慈眉善目、还有的喜笑颜开,但关公“高大全”的形象却得到了最大程度的“强化”。关公形象的高尚、社会意义的重大、教化——崇拜作用的全能,其目的仍然是凸显这种“可怖”的崇高,似乎只有这种样式才是至高无上的“美”。

(2)双层式

天津杨柳青的《关帝财神像》采用的是双层组合方式(图9),描绘了关公和财神两组神像。“关公组”列于财神组之上,地位显赫。关公端坐正中,头戴旒冕、身着衮服、手执玉笏,赤面晕染,美髯不长,背后有由蓝及白渐变的“圆光”。周仓与关平“开脸”洗练,周仓凶猛、关平萌化。屏风饰“藏尾龙戏珠”,以彰显关公的“帝位”。此处,关帝与财神同框,关公亦为财神。

图8:《关公像》,清,桃花坞木刻版年画,选自《苏州桃花坞木板年画》

图9:《关帝财神像》,清,天津杨柳青木刻版年画

(3)多层式

《清嘉录》卷一载:“元旦为岁朝,比户悬神轴于堂中,陈设几案,具香烛,以祈一岁平安。”⑰神轴一般设于中堂,各路神道集于一框,作祭祀用,有三层、五层之分。这种构图样式与汉画像人物故事题材的形式极为相似。

在《三神图》中(图10),关公独坐第二层正中央,周仓与关平被强制分列左右两侧,表面看是为了构图的匀称,实则体现的是儒家“尊尊”的伦理思想,也遵从了“主从”分明的图像造型法则。清末桃花坞版画《三教全神图》共分五层(图11),每层以释迦牟尼、观世音、玉皇大帝、关公、天官为中心,与其他相关神祗汇成庞大的“三教九流”图谱。“关公组”处于玉皇之下、天官之上的位置;而位列最高层的释迦牟尼佛、太上老君和孔夫子分别代表释、道、儒,反映了三教合流的思想形态。

2、连环画式

以多格子绘制连续故事场景的“连环画”样式,在清代苏州桃花坞木刻套版画中较为普遍,一般以清代小说为底本进行图像绘制,如《两度梅上》《金兰会后》《三世修后》《百子图后》等,都是在12个相同大小的方块中描绘故事情节。为了打破这种均衡构图的呆板,还有以12格为基本型,上下、左右两两合并,画面形成2行3列6格错位的版式。中间两列,上图合并4格、下图左右合并2格;左右两列,3行合并为2行,上下镜像处理,造成长短互补的视觉变化。嘉庆年间苏州画铺“公和”印制的《三国志前后本》年画就采用此法(图12),画面以“瓜瓞绵绵”纹装饰外框,似西洋画框;衬摹仿湘妃竹的“腊底紫花”纹细边条,将两本共18回故事分别置入到两幅各6个方框中进行叙事,每幅画面各占9回,内容丰富、情节饱满。其中关公作为“核心”人物多次出现,立、斗姿态各异,鲜活地表现了“武圣”的英姿。

三、表现形式

鲁迅指出“木刻是一种作某用的工具,是不错的,但万不要忘记它是艺术。”⑱木刻版画是集绘、刻、印于一体的综合艺术形式,以刀为笔,假木板为“纸”,通过刻、切、铲、凿、划等手段来表现形象。正所谓“神用象通”,被神化的关公在木刻年画、插图等工艺美术作品的创作中得以显现,关公像作为“作品存在”在木刻艺术中得以保存。

1、年画

关公像在类型化“标准像”的基础上,融入了南、北不同地域木刻艺术的造型、配色等个性化元素。

(1)造型的地域化

不同地域的年画风格影响了关公图像的视觉样式,造型特征有明显的地域化趋向,南、北“气质”迥异。天津杨柳青有“画诀”言:“‘三知四气’之说,即知人、知物、知时,‘四气’指威风杀气是武将,舒展大气是文官,窈窕秀气是少女,活泼稚气是童顽。”⑲杨柳青的匠人因深谙“画诀”要领,故将关公塑造成舒展大气、雍容富贵之相。河北劳动人民“敦厚朴实、粗犷阳刚”的品格被投射到武强年画的关公像中,其线条粗犷,刀法以阳刻为主、阴刻为辅,刚柔相济、素朴纯阳。而苏州地区集聚了南方的钟灵毓秀,文人意趣成为各类民间美术创作的审美准则。因此,桃花坞木刻关公像拥有传统文人画的意味,造型丰盈秀美、刻绘温婉细腻,通过线条粗细的转换来表现明暗阴影,并采用传统水印分版套印,还原关公画像的“真实”性。

(2)配色的神秘性

图10:《三神图》,清,桃花坞木刻版年画,苏州桃花坞木刻年画博物馆藏

图11:《三教全神图》,清,桃花坞木刻版年画,苏州桃花坞木刻年画博物馆藏

图12:《三国志前后本》,清,桃花坞木刻版年画,日本海の見える杜美术馆藏

图13:新刻校正古本大字音释圈点《三国志通俗演义》转自:张玉勤,《论明清小说插图中的“语——图”互文现象》,《明清小说研究》,2010(01)79

图14:《关帝圣迹图》,清初,桃源卢湛编辑、广陵汪超绘、金陵王尔臣刻,转自:孔夫子旧书网

康定斯基认为“色彩直接触及灵魂”⑳。杨柳青、武强等地的关公像多以“红、黄、蓝、白、黑”为主色,分别对应“火、土、木、金、水”(五行),对比强烈、相生相克,体现了儒家的生命哲学。桃花坞的关公像以红(大红或桃红)、黄、蓝、绿、紫为主色,“大红大绿”的关公像配色适合于祭祀、迎春礼仪、辟邪纳福等民俗活动,借由色块面积的大小、散点式分布、跳色等手段以实现视觉的调适。因为“色彩的协调必须最终为作用于人类灵魂的目的打下基础”㉑,以满足民众雅俗共赏的审美需求,而关公的红脸则成为识别性极强的审美特征。至于民间把关公作为财神供奉,我们赞同“红脸是关公成为财神的最直接诱因”的观点,关公的红脸象征红红火火、兴旺发达,与人们对财神的祈盼相暗合。

(3)构图的圆满性

这些关公像是以“神”为主体的“宗教画”,其造型、构图均显现出崇高的圆满性,反映了“满、整、全、艳”的形式特征,即元素满铺、画面整齐、表达全面、色彩鲜艳。这与敦煌壁画的艺术特征十分相似,“其目的是创造一个特定的宗教的环境,让人们在这环境中受到熏陶和感染。”㉒这种“满构图”仍然是在“主从”关系分明的伦理观中建构起来的,遵循的是宾主、呼应、开合、虚实和计白当黑的法则㉓。中国画最重空白处,“重视纸面之白的经营并非仅仅是出于对其本体形状、位置的关切,更在于它如何与黑笔共同激发流动之生气,引现由观想而生的、隐含的虚白世界。”㉔关公像年画的这种满铺构图只“溢出”少许的留白,画面却显灵动活泼,蕴藏着一种巨大的“潜能”,透露出神性的光辉。

满,盈溢也㉕,即“溢出”,意味着给予。圆满,完美无缺,为儒、释、道诸家所求。祖国华认为,先秦儒家的为学之道既是“为己之学”“内圣之学”,也是“成人之学”“外王之学”,是以人性不足为基点、以道德修养为内容的德性圆满之学㉖。正是儒家洞悉到人性的不圆满,才极力追求道德的完满。彭林认为乐教是儒家对德性圆满追求的良策㉗,究其根本,都是通过“学”以增强道德修养,实现通达圣人之境的目的。大乘佛教主要经典之一《大方广佛华严经》云:“无边色相,圆满光明,遍周法界,等无差别。”㉘光明显耀即为圆满。方东美参悟到“一定要把人性提升到像这样圆满无缺的至真、至善、至美、至圣的状态里面,而使人性都变成为佛性。”㉙换言之,“真、善、美、圣”就是圆满的,只要人性具有这样的圆满无缺,就完成了佛教的最高理想。有学人阐明了先秦道家的至乐观,认为真知可以圆满实现,如具有真知的真人拥有了圆满的人生,也即实现了至乐的人生㉚。斯宾诺莎将神与世界(自然)看做是彼此独立的,而神具有更多的圆满性,是世界之外的超越因㉛,“神希望一切事物幸福与圆满”㉜。至此,我们不难理解这种“圆满”的构图方式就是关公神格化的图式生成,它让关公成为完满的“万能神”,借关公自身的圆满来弥补信徒个体的不圆满。

2、插图

在种类庞杂的《三国演义》版本中,“以营利为主要目的出版的建安本,为赢得顾客关注采取了一系列炫人心神的形式,譬如每页配上图像……”㉝,总有读者是因为图画的趣味去看文章的,这就是鲁迅说的“插图不但有趣,且亦有益”㉞,“一帧图像胜过一千个语词”㉟。明末夏履先在《禅真逸史》(凡例)中对小说中增加插图这种刊刻业中的惯例作了说明:“图像似作儿态。然《史》中炎凉好丑,辞绘之,辞所不到,图绘之。”㊱插图的重要性不言而喻,那么如何建构插图的话语系统呢?“忠义”思想又怎样支撑起关公像的视觉结构呢?

(1)图文出相与图题应和的“语——图”互文

鲁迅把宋元小说上图下文的格局称为“出相”㊲,本文将其扩展为“文前出图”的图文序列。《全像英雄三国志传》(笈邮斋藏版)即采用了上图下文“出相”,让读者先直观到人物形象,而文字描述则成为图像的补充。“图题应和”是图像与题记配合的版式,言简意赅、形象生动,多应用于连环画中。北京大学图书馆藏明万历十九年金陵万卷楼周曰校刊本:新刻校正古本大字音释圈点《三国志通俗演义》(图13),全本共十二卷二百四十则,插图计二百四十叶,为双面并列式大图,且皆在画面左、右题句,并记绘、刻人姓名。

明清小说插图“出相”“应和”的形式本质上就是一种“语——图”互文现象,插图是图像叙事,文本是语词叙事,二者体现出某种互文性。克里斯蒂娃把互文性理解为“一篇文本中交叉出现的其他文本的表述”“已有和现有表述的易位”㊳。福柯更为辩证地区分了文本和插图的关系,认为由于词的作用令原本可以一次性完成的形象被逐步展现,“有时,一幅画由一篇文章所控制,画通过造型而把文章所有的意义都表达出来。”㊴换言之,插图不只是作为“插附”在小说书籍中的“文之饰”,也是文学作品的直观。这种“因文生图”的“语——图”互文性也是小说文本的图式表现,插画师根据文本所进行的图像艺术创作完成了对文学形象的解构与建构,以强化人物的主要特征、模糊次要成分,其词汇符号与视觉表现依然存在福柯所言的“主次之分”。而关羽从文学形象的再现到神格化的“关公”图式表现,亦为“语——图”转译的完成。

(2)舞台内景与实地外景的切换

由清初桃源卢湛编辑、广陵汪超绘、金陵王尔臣刻的《关帝圣迹图》(图14),图文配置次序是前图后文,左页图、翻页后右为文,并在图像右上角题记关目,用“舞台内景”议事和“实地外景”打斗的自如切换来展演小说跌宕起伏的情节,塑造关帝“忠义神勇”的形象。如“平原点兵”“辱使绝婚”“赠马拜嘉”等关目的视觉叙事方式均为“舞台内景”式,关帝坐交椅,或居画面顶部中间、或居中偏左、或立于画面顶部偏右。人物之间的动作、表情皆如舞台表演;而“南陂戮醜”“中路收仓”“退于麦城”等关目的叙事背景则被切换到场外,由山石、城墙、建筑等元素构成外景,采用对角构图形式,营造出具有视觉冲突的外部环境,构建了一个个激烈厮杀的战斗场景。

(3)民间崇拜与多重身份的转变

经过图像构建,关公如其所是地成为集佛教“红门护法”、道教“伏魔大帝”和儒家“忠义武圣”三位一体的全能神。关公在《觉世经图说》《孝经传说图解》《觉世格言》《关帝觉世经图注》等插图中“忙碌”不堪,身份转变自如。时而助人“求子得子”、时而救人病目“重见光明”、时而“若负吾教”教人行善、时而化成“驱魅避邪”的神教义士……民间崇拜关公的动因在于人们对“忠义”思想的集体认同,也反映了民间崇拜“神圣性与功利性并存的道德特征。”㊵

(4)审美趣味与图像语言的革新

插图作为版画艺术的审美价值同时被读者与绘刻者所关注,我们不难理解广为流传的艺术作品可以反映一个时代、一个民族的审美趣味。李瑞君坦言,一个民族的审美趣味往往是传统的惰性领域,它具有抗拒变化的特征,演变速率极为缓慢,直到有了外在的因素促发才会引起巨变以适应新的需求㊶。文人士子、附庸风雅的权利阶层以及富商群体对小说插图的艺术性愈发重视,市场需求倒逼书商提高书籍的整体质量,以满足读者日益增长的审美需求。在这种“刚需”的积极促进下,清代木刻插图行业吸引了众多文人画家的加盟,他们习惯采用线描形式、阳刻刀法,通过服饰的繁、简对比来凸显人物的“主从”地位,形成了黑白雅致的文雅之风。

四、结语

清朝康、雍、乾三帝对关羽的加封和祭祀,是托关公“忠义”之名来打造自己的“圣君”形象,以实现“治统”与“道统”在理念上的衔接。在此,清帝不仅是治统的拥有者,亦变成了道统的守护神㊷。清朝的关公崇拜是权力阶层对儒家思想“宣教鉴戒”的倡导与信众向神祗“求财祈福”崇拜的自觉合流,体现了统治阶级文治教化的目的性和民间信仰的功利性之间的共识。关羽被神圣化的历史和文化动因是,清政府文化政策的介入和美化关羽形象的文学再现之需。

首先,文化政策的介入加速了关公神格化的进程。叶高树指出:当统治阶层试图以政治的力量来塑造符合国家需求的集体价值观,或制定引导集体价值观走向的诸多措施时,便构成了所谓的“文化政策”。在清朝官方文献中,并未出现明确的“文化政策”字样,常是以“文教”或“教化”来表示㊸。关公像之所以没有被清政府肆意“篡改”,主要得益于统治者制定宗教政策的理论基石是“中原政权”崇儒重道的正统观念,并由此形成了黜邪崇正的施政方针㊹。所以,作为儒家“忠义武圣”、好读《春秋》并有着广泛民间崇拜基础的关公被清廷列入国家祀典,成为清政府“文教”的布道者之一。

其次,关羽形象的文学再现,为“关公”图像的创制提供了蓝本。罗兰·巴尔特认为从古代直到先锋派的探索活动,文学都与再现某种事物有关,并把再现力视为文学的第二种力量㊺。李惠明就认为,关羽“忠”“勇”“义”的人格形象就是经由文学家、艺术家们的创造而形成雏形并趋于完美的㊻。倘若莎翁“一千个人眼中就有一千个哈姆雷特”的断言成为公理的话,那么,读者的广泛参与和绘刻者的再现又建构了他们各自心目中的关圣人形象,这正是清代木刻版关公像多元化的重要因素。

毋宁说,清代木刻版关公像是在权利阶层、信众与绘刻者的合力下不断被神化的,并随着社会生活的变迁而演化。关公“异乎常人之像”㊼,在杨柳青、武强和桃花坞等木刻年画及各类插图中得以塑形,并最终被绘刻成一个“三位一体”的复合型全能神像。

注释:

① [晋]陈寿撰、[宋]裴松之注:《三国志》,北京:中华书局,1982年,第940页。

② 佚名:《新刊大宋宣和遗事》元集,上海:中国古典文学出版社,1954年,第15页。

③ [宋]洪迈撰、何卓点校:《夷坚志》,北京:中华书局,1981年,第782页。

④ 徐沁君校点:《新校元刊杂剧三十种》,北京:中华书局,1980年,第9页。

⑤ 徐沁君校点:《新校元刊杂剧三十种》,北京:中华书局,1980年,第13页。

⑥ [元]佚名:《三国志平话》,上海:中国古典文学出版社,1955年,第10-11页。

⑦ [明]罗贯中:《三国志通俗演义》卷一,上海:上海古籍出版社,1980年,第5页。

⑧ 郑振铎:《中国古代木刻画史略》,上海:上海书店出版社,2006年,第17页。

⑨ 王世襄:《明式家具珍宝》,香港:三联书店,1985年,第86页。

⑩ 朱一玄,刘毓忱编:《异识资谐》,《三国演义研究资料汇编》,天津:南开大学出版社,2003年,第735页。

⑪ 贺万里:《儒学伦理与中国古代画像赞的图式表现》,《文艺研究》,2003年第4期,第119页。

⑫ 孔另境:《中国小说史料》,上海:上海古籍出版社,1982年,第54页。

⑬ 么书仪:《晚清关公戏演出与伶人的关羽崇拜》,《戏曲研究》,2003年第1期,第15页。

⑭(古希腊)亚里士多德:《诗学》,北京:人民文学出版社,1984年,第11页。

⑮ 贺万里:《儒学伦理与中国古代画像赞的图式表现》,《文艺研究》,2003年第4期,第118页。

⑯ 万书元:《艺术美学》,北京:高等教育出版社,2006年,第50页。

⑰ [清]顾禄:《清嘉录》,南京:江苏古籍出版社,1994年,第5页。

⑱ 鲁迅:《鲁迅论文艺》,上海:上海人民出版社,1973年,第159页。

⑲ 李雷:《中国民间木版年画的风格特征》,《淮北煤炭师范学院学报(哲学社会科学版)》,2003年第4期,第152页。

⑳(英)贡布里希:《艺术与错觉》,长沙:湖南科学技术出版社,2006年,第176页。

㉑(英)贡布里希:《艺术与错觉》,长沙:湖南科学技术出版社,2006年,第176页。

㉒ 张道一:《敦煌莫高窟的装饰艺术》,《南京艺术学院学报》,1979年第2期,第49-50页。

㉓ 张道一:《敦煌莫高窟的装饰艺术》,《南京艺术学院学报》,1979年第2期,第53-54页。

㉔ 许愿,朱育帆:《“留白”的词义考证及内涵辨析》,《艺术设计研究》,2017年第4期,第95页。

㉕ 段玉裁:《说文解字注》,北京:中华书局,2013年,第556页。

㉖ 祖国华:《为学:先秦儒家的德性圆满之道》,《吉林师范大学学报(人文社会科学版)》,2018年第46卷第6期,第1页。

㉗ 彭林:《儒家乐教与德性圆满》,《文史哲》,2013年第6期,第5页。

㉘ [唐]实叉难陀译:《大方广佛华严经》卷1,《中华大藏经》第12册,北京:中华书局,1996年,第630页。

㉙ 方东美:《华严宗哲学》上,台北:黎明文化事业股份有限公司,1981年,第320页。

㉚ 王乐:《先秦道家至乐观研究》,湖南大学,2017年,第186页。

㉛ 潘玉龙:《超越与内化、自由与必然的张力——斯宾诺莎泛神论思想研究》,中央民族大学博士学位论文,2016年,第52页。

㉜(荷)斯宾诺莎著,洪汉鼎、孙祖培译:《神、人及其幸福简论》,南京:译林出版社,2012年,第172页。

㉝ 厚艳芬:《〈三国演义〉版本演变述略》,《北方论丛》,1996年第4期,第85页。

㉞ 鲁迅:《鲁迅论文艺》,上海:上海人民出版社,1973年,第174页。

㉟ 丁宁:《图像缤纷——视觉艺术的文化维度》,北京:中国人民大学出版社,2005年,第229页。

㊱ 夏履先:《禅真逸史·凡例》,《古本小说集成》据浙江图书馆藏本衙爽阁本影印《禅真逸史》卷首。

㊲ 鲁迅:《连环图画琐谈》收录于《鲁迅全集》第6卷,北京:人民文学出版社,1973年,第33页。

㊳ [法]蒂费纳·萨莫瓦约:《互文性研究》,天津:天津人民出版社,2002年,第3页。

㊴ 杜小真编:《福柯集》,上海:上海远东出版社,2003年,第122页。

㊵ 莫楠:《当代民间信仰道德的特征》,《云南社会科学》,2011年第6期,第31页。

㊶ 李瑞君:《清代中国壁纸的类型及演变》,《艺术设计研究》,2018年第2期,第88页。

㊷ 杨念群:《清朝“文治”政策再研究》,《河北学刊》,2019年第5期,第109页。

㊸ 叶高树:《清朝前期的文化政策》,新北:稻乡出版社,2002年,第2页。

㊹ 杨念群:《清朝“文治”政策再研究》,《河北学刊》,2019年第5期,第107页。

㊺ (法)罗兰·巴尔特著、李幼蒸译:《符号学原理》,北京:生活·读书·新知三联书店,1988年,第9页。

㊻ 李惠明:《传神文笔写关公——关羽艺术形象神圣化之历史变迁》,《上海师范大学学报》,1993年第2期,第41页。

㊼ 《菊部丛刊》,上海:上海交通图书馆,1918年,第9页。