17~18世纪欧洲中国风上釉陶器

王才勇

中国风(Chinoiserie)是17~18世纪欧洲艺术,尤其是工艺美术领域出现的一股艺术潮流,以模仿和发挥中国艺术为时尚。中国风上釉陶器指欧洲以陶器上釉方法仿制中国陶瓷,出现于17世纪上半叶,到了18世纪欧洲能自主生产瓷器时,依然持续了数十年,直到18世纪中下叶遍及整个欧洲的中国时尚渐渐退出为止。

一、中国时尚与中国风上釉陶器的兴起

欧洲对中国陶瓷的了解17世纪之前早就有之,那是经由丝绸之路传去欧洲的。一开始,这些来自中国的陶瓷就引起了广泛赞叹和关注,尤其是青花瓷。就陶器生产而言,欧洲自己也有着悠久历史,但面对胎体烧结程度致密,釉色品质优良的中国瓷器,18世纪之前的欧洲人是无能为力的,因此,要模仿,只能用陶器上釉的方法。欧洲最早出现对中国陶瓷的仿制大约在1575年,如今收藏于卢浮宫的两尊美第奇(Medici)陶瓶和收藏于纽约大都会博物馆的一件美第奇大盘表明:美第奇陶器已开始用上釉方法仿制中国青花瓷。美第奇陶器工厂系意大利佛罗伦萨美第奇大公爵弗朗切斯科(Medici Grand Duke Francesco)约在1575年创办。产自当年美第奇陶器工厂的这些上釉青花“差不多都采用了嘉庆(1522~1566)和万历(1573~1619)统治时期中国器皿上的白底青花图案。”①但是,“1587年随着弗朗切斯科一世的逝世,工厂的生产也突然停止了。”②无论就美第奇陶器当年在欧洲,甚至意大利本身的影响来看,还是就欧洲工艺美术史的一般叙事而言,当年美第奇对中国青花瓷的仿制应该属于个别现象,因此很快消失,远没有形成一股蔓延整个意大利,乃至欧洲的中国风。而且在文艺复兴盛行的欧洲,艺术样式上与其截然相反的中国艺术也不可能引起广泛关注,不可能像在17~18世纪那样形成一股席卷整个欧洲的中国风。

16世纪时的欧洲也没有大量中国瓷器进入,那时虽有对经近东转手之中国瓷器的好奇,但还未形成普遍的热爱。到了16世纪末17世纪初,情形渐渐发生变化。葡萄牙人1553年获得了澳门居住权,之后不久开始以澳门为据点从广东采购中国瓷器运往本土,然后再从葡萄牙销往欧洲各地,这是欧洲人主动进入中国采购瓷器的开始,到了16世纪末,已经有大量中国瓷器进入欧洲。1602年荷兰人在海上掠夺了葡萄牙San Yago号船只时发现有大量来自中国的瓷器,于是开始自己到中国购置。1635年荷兰人开始进口宜兴茶壶以及大量杯子和瓷盘。虽然荷兰人在中国遭到抵抗,但还是有大量中国瓷器经荷兰进入17世纪时的欧洲,进而助推了中国时尚的出现。

据此欧洲史家大多认为,是大量进入的中国艺术品(包括瓷器)导致了17世纪中下叶欧洲艺术领域,出现了一股中国时尚,所谓的中国风。如此之说无疑具有历史史料方面的真实性,但不一定与逻辑真实性吻合。当年先是葡萄牙人后是荷兰人之所以热衷于采购中国瓷器销往欧洲,主要出于商业考虑而不是个人需求,他们正是因为看到了中国瓷器在当时欧洲开始有较广泛的市场,所以才有如此这般的采购行为。而在约百年之前的欧洲,正当文艺复兴盛期,美第奇对中国陶瓷的仿制不仅维持时间不长,而且也没有产生多大的影响,更不要说席卷欧洲了。这只能说明,文艺复兴时期的欧洲在审美趣味上还没有转向远东这样的类型,而百年之后17世纪的欧洲,情形有所变化,开始出现告别文艺复兴样式转向艺术新风的嬗变。恰在这时,完全异样的中国艺术引起了关注,放松随性的中国艺术样式对于凝重刻意的文艺复兴时尚形成了一个补缺,新生的市场需求,催生了仿制中国瓷器实践在欧洲广泛出现。17世纪时的欧洲已经与美第奇时代完全不同,不仅皇公贵族们开始大量收藏来自中国的瓷器,出现了一系列著名的中国瓷器陈列室, 而且仿制实践也在整个欧洲展开。当然,18世纪前的欧洲还不掌握瓷器生产技术,仿制也就只能承续此前意大利陶器工厂的做法:在陶器上上釉绘制。这就催生了17~18世纪风靡整个欧洲的中国风上釉陶器。

这种上釉陶器(Faience),主要上白色釉,然后再绘图和低温烧制而成。技术层面来自15~16世纪意大利的马约里卡陶器(Majolika),Faience这个名称来自该陶器主要产地法恩扎(Faenza),这个位于意大利北部的城镇,文艺复兴时就开始以制陶业闻名于世。但是,17~18世纪的欧洲中国风上釉陶由葡萄牙人首创,荷兰人将其推向高潮,进而遍及整个欧洲。

葡萄牙最早开始大规模进口和销售中国瓷器,仿制也是葡萄牙人最先开始。1619~1639年间里斯本出现的上釉陶器(Faience)中可以看见青花画出的中国器物及东方人形象,这些陶器现藏于葡萄牙博物馆,这应该是仿制中国瓷器的产物。在当时第二个大量进口中国瓷器的荷兰,出现了闻名于世的仿制实践,那就是17世纪在荷兰代尔夫特(Delft)出现了数个仿制工场,用陶器二次上釉办法专门仿制中国瓷器,第一次无色上釉烧制,第二次着色,主要仿制青花。起因应该是,明末动乱,万历年后,荷兰进口中国瓷器开始减少,为了满足整个欧洲社会新起的市场需求,开始用上釉方法在陶罐上仿制中国瓷器,在17世纪的最后25年里,代尔夫特的仿品达到了一个高仿真程度,甚至在欧洲获得了“瓷器生产商”美名。到了18世纪,即便梅森瓷器已经出现,由于广泛的市场需求,代尔夫特的仿制陶器生产一直持续了数十年,仿制的基本是万历和康熙年间的青花瓷。

代尔夫特的成功,使得仿中国瓷器上釉陶生产很快在整个欧洲蔓延开来。在德国哈脑(Hanau),弗里德里希·卡斯米伯爵(Grafen Friedrich Casimir von Hanau)于1661年招来两位荷兰人创办了德语地区第一家上釉陶工场,生产各种中国风杯子,罐子等;1666年,美因河畔法兰克福出现了德语地区最著名的上釉陶工厂;1678年,普鲁士大选帝侯弗里德里希·威 廉(Grosse Kurfuersten Friedrich Wilhelm von Preussen)招来荷兰工匠,在波茨坦创办了同样的上釉陶工厂,不久移去柏林;后来,在卡塞尔(Kassel)和布伦瑞克(Braunschweig)又出现了规模较小的上釉陶工厂。所有这些都以代尔夫特为楷模仿制中国瓷器。

法国地区的上釉陶器工厂虽然没有德语地区多,但市场需求旺盛。17~18世纪,法国出现了几个上釉陶生产中心:1、讷韦尔(Nevers)。路德维希十四(Ludiwig XIV)执政时代,讷韦尔的上釉陶生产达到高峰,产品留下不少中国印记,如今无法获知是受代尔夫特影响还是自主仿制;2、鲁昂(Rouen)。这里开始出现典型的法式风格;此外Aprey,Lille,Moulins,La Rochelle,Marseille,Marignac,Strassburg,Luneville和Sceaux等都有大小不一的上釉陶工厂出现。在荷兰、德国、法国等影响下,意大利也出现了一系列中国风上釉陶产地,比如Faenza(Ferniani),Lodi(Coppellotti),Turin和Mailand等。

早在16世纪中叶,美第奇的仿制存续时间短,影响仅限该地区。约百年后的17世纪中,仿制在整个欧洲迅速兴起并持续百年之久直到18世纪中叶,这恰好是欧洲艺术史上中国风出现和走向鼎盛的时期。显见,17~18世纪欧洲中国风上釉陶的兴起和盛行,绝不是技术层面的事,而是变化了的审美趣味使然。虽然技术层面欧洲还无法生产出瓷器,但是凭借掌握的上釉陶器生产技术,欧洲掀起了一股模仿中国瓷器的浪潮,以陶器技术模仿中国瓷器的形与画,这股潮流中位于前沿的无疑是新生的审美需求:在自己无法生产瓷器的情况下凭借陶器技术将中国瓷器的美生产出来。诚然,对于中国瓷器生产技术,欧洲一直梦寐以求。目睹景德镇瓷器生产的欧洲第一人法国传教士殷弘绪(Francois Xavier d’Entrecolles 1664~1741)1712年9月1日,还向法国耶稣会专门寄去汇报书简《中国陶瓷见闻录》,揭秘中国瓷器主要材料是高岭土和白墩子。③由于欧洲还无法自主生产瓷器,于是只能以上釉陶器作为替代品去满足日益增长的审美需求。从中国直接进口的瓷器量少价高,上釉陶这种替代品不仅量大而且价廉。此间值得关注的是,18世纪初欧洲能够自主生产瓷器(梅森)后,中国风上釉陶的生产并没有停止,还与梅森中国风瓷器生产一起继续发展,直到18世纪中中国时尚渐渐退潮为止。其在18世纪继续存在和发展是因为中国风上釉陶的价格还是低于中国风瓷器,这充分反映了当时欧洲对中国瓷器之审美需求的程度。因此,17~18世纪欧洲中国风上釉陶不仅是当时工艺美术界中国时尚的产物,同时也是其重要组成部分。上釉陶再怎么精美,质地和釉色都无法与瓷器媲美,如此在18世纪与中国风瓷器平行存在,只表明当时欧洲对中国瓷器审美有着社会不同层面的广泛需求。

仿制虽然源于当时欧洲社会新生的审美需求,但绝不意味着审美趣味整个转向了中国。约百年后,中国风便退出历史舞台,在紧随其后的欧洲艺术发展中,中国风基本没有留下什么直接痕迹,当年仿制的主旨绝不是要用整个中国趣味来标识欧洲未来的审美发展方向,而是在审美范型上助推告别文艺复兴转向创作新风的涌动。因此,仿制从没有在器形和图像特质上照搬,而是不同时期融入了不同程度的欧式变异。

二、崇敬为主的17世纪下半叶

17世纪中叶兴起的中国风究竟缘何而起,至今还没有一个圆满的解释,欧洲艺术史叙事大多解释成对异国情调的单纯好奇,理由是没有在当时欧洲主流艺术创作中留下明显痕迹。撇开其在当时欧洲审美趣味中所占份额暂且不论,单就中国时尚出现的具体史实来看,中国风从17世纪中下叶兴起到18世纪鼎盛发展,几乎在每个领域都呈现出两个阶段性特点:由17世纪仿制为主到18世纪借用与发挥为主导,这一点在上釉陶器领域也有鲜明体现。总体而言,17世纪时的中国风陶器生产还有着对原作的基本尊重,而到了18世纪则出现明显的发挥与挪用。

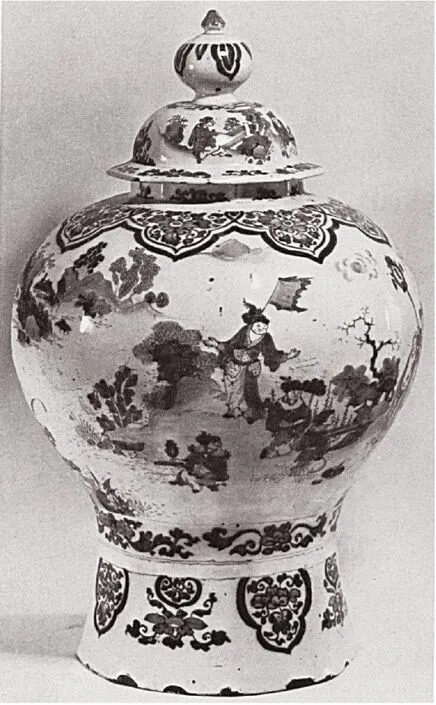

代尔夫特上釉青花陶在当时欧洲中国风陶器生产中具有着鲜明的引领作用,试看其开始名扬天下时,于1685年前后生产的一尊上釉青花罐(图1),除了青花用色外,无论从器形还是绘画和纹饰角度看,都是对中国瓷器较严谨的仿制。据载,这尊青花罐是直接仿制一尊明末瓷器的产物。④代尔夫特中国风上釉青花陶生产早在17世纪中就已开始,约1675年起,外形上达到了高仿真程度,有一尊品相较好流传至今的球茎罐(图2)便出自该时期,1675年由代尔夫特Samuel van Eenhorn工厂生产。这是一只放置假发的罐子,罐面上青花兰,场景,人物造型和上下纹饰都清清楚楚表明是对中国瓷器的仿制,而且烧结程度较好,釉面光洁,几乎不见气泡。虽然假发罐这样的器形在中国不多见,但外观样式上对中国青花瓷的模仿还是达到了较逼真的程度。固然,我们可以基于对中国瓷器的精准了解说这是“对中国艺术的拙劣模仿。”⑤但是,对当时欧洲人来说,如此已实属不易,已很高程度在效仿蓝本:人物造型完全不见当时欧洲盛行的三维透视,场景构图也不见景深,光影效果荡然无存。诚然,画面上的笔线部分有拙劣之处,不见中国瓷器上常有的那种韵致。但是,当时的仿制绝不是要以假乱真,更不是为了返销中国与中国瓷器一争高低,而只是为了满足当时欧洲的市场需求。对当时欧洲来说,这样的仿制品已经相当中国了,已经与当时欧洲视觉艺术创造在根本上不一样了。恰是这种不一样是当时审美趣味中出现的新趋向,17世纪下半叶代尔夫特生产的这些仿制陶器之所以获追捧,应该表明这样的产品已经较好满足了当时社会需求。代尔夫特出名后,鉴于庞大的市场需求,欧洲其他国家纷纷效仿相继建立上釉陶生产工厂,但品质总体不如代尔夫特。图3是稍后美因河畔法兰克福陶器工厂约产于1680年的产品,这尊花瓶虽然也在严格效仿中国瓷器,直接仿制的是中国瓷器还是代尔夫特中国风陶器,已不得而知,但釉面明显出现乳浊。这从另一个侧面表明,当年代尔夫特出产的中国风上釉陶在陶器框架内已经达到了相当高的品质。

图1: 代尔夫特上釉青花罐,约1685年,标记GL,高0.56米,现藏于柏林夏洛藤堡宫(Schloss Scharlottenburg)

图2: 放置假发的球茎罐,代尔夫特上釉青花陶,1675年由代尔夫特的Samuel van Eenhorn工厂生产,高0.18米,现藏于伦敦Victoria and Albert博物馆

图3: 美因河畔法兰克福陶器工厂约产于1680年的花瓶,高0.465米,现藏于美因河畔法兰克福历史博物馆

图4: 深褐色茶杯与茶托,代尔夫特17世纪末产品,厂商Ary de Milde,又名Mr.Theapot Backer(1638~1708),工厂标记是皇冠下的茶壶,茶杯上和茶托中央都刻有,现藏于柏林夏洛藤堡宫(Schloss Scharlottenburg)

17世纪下半叶的生产清楚表明,当时中国风上釉陶总体上还是在努力复现中国瓷器原本风貌的,变异当然有,比如很多场景都画上大地,图1中人物脚下就依稀画出了驻足的大地,这应该是欧式画法无意识渗入的产物。总体上,17世纪下半叶欧洲中国风上釉陶还是以仿制为主,欧式印迹较少。当时,在代尔夫特还出现了对宜兴紫砂较为忠实的仿制,图4中材质,器形和花饰等都有着较高程度的仿真性,除了印有工厂标识外(皇冠下的茶壶),其他要素几乎都来自中国,尤其是杯子还较尊重蓝本,没出现把手,18世纪时生产的杯子就大多安上了把手。较之于18世纪,17世纪中国风上釉陶对于蓝本有着较高尊重应该表明,在中国风兴起之初,自主意识还没有发展出来,因此变异较小,崇敬为主。到了18世纪,情形就发生了较明显的变化。

图5: 鸡头壶,Rouen,约1700年,高0.43米,现藏于法国国家陶瓷博物馆(Musee national de Ceramique),上下中国场景用蓝白青花,其余用红色与金色

三、走向发挥与挪用的18世纪中上叶

18世纪时,整个中国风出现了不同于此前17世纪的情形:在仿制和借鉴中华艺术时更多出现了欧式变异,中国风上釉陶亦如之。但是,不同领域中的欧式印迹也呈现出不尽相同的情形。就中国风上釉陶而言,18世纪时对中国陶瓷的仿制则更明显出现了欧式发挥与挪用。当然,最基本的欧式发挥与挪用在于用青花去展现欧洲场景,这是单纯材质上的发挥与挪用,17世纪代尔夫特的生产中就已出现。这一种类由于除了青花指向中国外,场景与画法几乎全是欧式的,因此,问题比较简单,清晰。这里所谓的发挥与挪用主要指向中华艺术母题与方式,18世纪欧洲中国风上釉陶在以中国陶瓷为楷模的框架下,较之17世纪出现了更为明显的发挥与挪用。

首先,器形发挥。欧洲在对中国陶瓷的仿制中,器形方面的变异和发挥,乃至新生,从一开始就有,主要是根据欧洲实际器皿需求,按照中国陶瓷材质进行生产。变异方面比如给杯子安上把手,甚至双把手;新生方面比如大啤酒杯,盐罐,黄油碟,刀柄等用陶瓷做成,这些都是在中国未曾有过。除了这些基于实用功能不同出现的变异外,还有单纯出于审美差异而出现的器形发挥,尤其在18世纪。试看法国鲁昂约1700年产的一尊中国风鸡头壶(图5),所画中国场景部分系蓝白青花,其余或是用红色或是用金色。这样的器形无疑在中国不会出现,应该是在花瓶、茶壶基础上的欧式组合与发挥,而且无论是鸡头还是壶身上下变窄的造型,应该主要出于审美趣味,而不是实用需求。上下二处中国场景青花应该是对中国瓷画的临摹,画法上有鲜明的欧式特点渗入,比如清晰画出人物置身的地面。如果没有这两处青花,这尊鸡头壶上几乎看不出与中国有什么的关联。再看法国穆兰(Moulins)约1750年生产的中国风上釉陶盘(图6),盘子类似花纹状的器形就直接取自欧洲金银工艺品造型而不是中国,这样的变异显然不是由实用而是审美需求主导。由这些中国风上釉陶可以看出,18世纪欧洲是一个审美渐渐走向自觉与自主的年代,这在对中国瓷器的仿制中也能见出,出现了较之于17世纪更为明显的自主发挥。

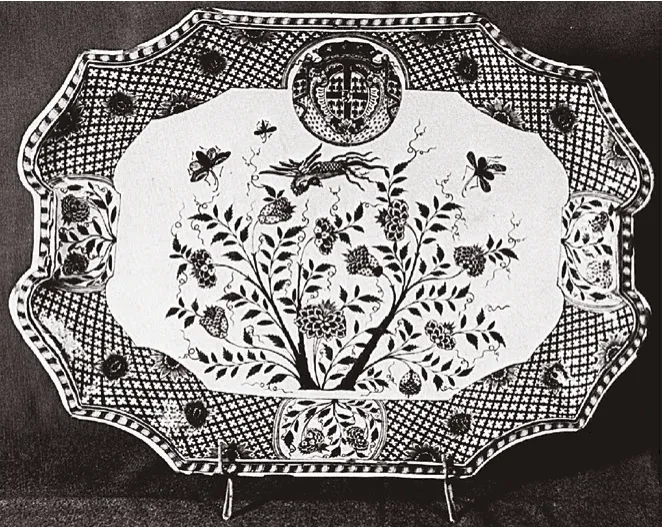

其次,欧式画法主导也是18世纪欧洲中国风上釉陶的一个鲜明特点。虽然17世纪对中国陶瓷的仿制也不是绝对百分之百的临摹,其间也有些许欧式变异,但总体上还是尽量忠实于蓝本。到了18世纪,画法上的变异则越来越明显,以致欧式画法渐成主导。这一点体现在多方面,除了如前所述普遍画出或暗示出地面之外,最为显眼的就是出现了景深,这不仅是景物之间,而且还包括景物自身的立体感。试看斯特拉斯堡(Strassburg)约1770年产的上釉陶盘“钓鱼的中国人”(图7),题材与场景很清楚取自中国,无疑是效仿的产物。但是,画法已明显欧化,出现了全方位的景深,不仅前景后景明显用透视法凸现,而且各景物自身都出现了鲜明的立体感。如此清晰的欧式画法主导在17世纪的中国风上釉陶那里是很少有的。此外,定点视觉成像也是18世纪中国风上釉陶另一个较鲜明的特点。试看法国鲁昂著名的Guillibaud陶器工厂产于约1730年的一只汤碗托盘(图8),陶盘边饰和中央图案明显来自中国陶瓷,但是,花鸟构图,包括边饰上起点缀作用的三个类似花鸟图案,却有着鲜明的视点定位,这使得植物上下清晰,显然是西画定点透视的结果。可见,当年法国画师在效仿中国瓷画过程中,有意无意由欧式画法所引领;最后,在欧式画法主导方面值得一提的是,当时盛行的巴洛克几何对称原则也明显渗入到18世纪中国风上釉陶里,其典型体现就是将中国瓷画中的图案要素进行拆解,使之成为几何对称的单纯装饰,比如“钓鱼的中国人”(图7)这尊陶盘的边饰,花瓣枝叶以大小三三对称,整齐地排列在陶盘的边框,孤立地成为了单纯的饰物。固然,中国瓷画中也有如此用花瓣枝叶做边饰的情形,而且也是从枝干上截取出来的,但不会彼此孤立,没有任何关联。即便截取,构图安排都会巧妙地暗示其所属,比如属于某根画外的枝干等。到了欧洲画师笔下,这些关联荡然无存,花瓣枝叶彼此孤立,成为了纯粹的装饰。这一情形在此前所述的那只汤碗托盘(图8)里也同样存在,边饰上的植物图案彼此没有关联,只为单纯装饰功能服务。这是当时巴洛克风崇尚几何对称之美的体现。

图6: Moulins上釉陶盘,约1750年,直径0.23米, 私人收藏,形象系仿制18世纪初的一条织毯,表明18世纪发挥的程度越来越厉害, 器形来自欧洲类似金银工艺品

图7: Strassburg上釉陶盘,约1770年,直径0.25米,现藏于法国国家陶瓷博物馆(Musee national de Ceramique)

图8: 汤碗托盘,法国鲁昂Guillibaud陶器工厂产,约1730年,长0.44米,宽0.348米,现藏鲁昂美术馆(Musee des Beaux-Arts)

图9: 冷酒器,法国Aprey Jacues Lallemant陶器工厂产,产于约1750年,高0.20米,现藏于法国国家陶瓷博物馆(Musee national de Ceramique)

图10: 储物罐,法国鲁昂产,约1740年,高0.17米,Louviers(Eure) Musee municipal藏

图11: 英国Bristol陶盘,约1700年,直径0.225米,现藏于伦敦Vicitoria and Albert博物馆

再次,约减也是18世纪欧洲中国风上釉陶的一个鲜明特点。那就是在效仿中国瓷器过程中进行主观取舍,约减去一些部分,同时进行欧式发挥,这也是17世纪很少有的。这种约减时的欧式发挥都是为了应合当时欧洲审美趣味,有的进行格调化处理,有的为了营造单纯形式效果,也有的与欧洲母题结合在一起。试看法国阿派(Aprey)Jacues Lallemant陶器工厂约1750年生产的一尊冷酒器(图9),侧面描绘的中国场景明显有着简化处理,不仅人物造型,花鸟和宝塔笔线都有约减,尤其宝塔的笔线全部约减至单一的直线,而且构图也显得单一。如此,所画部分较之于蓝本虽有较大程度变异,尤其宝塔,但却与欧洲当时审美趣味有了更紧密的吻合,出现了由单纯形式而来的格调化效果;再看,法国鲁昂产于约1740年的一只储物罐(图10),所画明显来自中国的器物(由于有开孔应该是储物罐),但进行了约减,而且还在空白处划上了飞动着的绳线,洋溢出中国瓷画少有的单纯形式效果。此间可以清晰看出当时欧洲出现了一种转向清新趣味的萌动;至于将中国瓷画要素约减后与欧洲母题结合在一起,在18世纪欧洲经常出现。图11这只英国布里斯托(Bristol)产陶盘(约1700年)前景中的垂钓者和泛舟者明显系当时欧洲人心目的中国人:中国式帽子和服饰,体态轻盈;后景中则是鲜明的欧洲场景。这样直接在场景图案里的中西结合在当时欧洲并不少见。

最后,要素挪用。这是18世纪欧洲中国风上釉陶中较令人瞩目的特点,也就是截取中国艺术中的一些图案要素,用以表达欧洲人内心的审美诉求,如前所述的那只穆兰上釉陶盘(图6),其实是对18世纪初法国Beauvais皇家织毯厂“皇帝出行”壁毯(图12)的截取。壁毯在人物形象和场景复现上无疑具有更高程度的中国味,而约50年后出现的这只仿制陶盘在人物方面只截取了皇帝和躬迎者,景物方面只截取了画面左侧的台阶建筑,留下的空白则以上下左右对称的花卉和景观去填补。撇开画面造型的失真和变异暂且不论,如此截取与挪用表达了当时造型艺术中新起的对装饰性图案的追求(洛可可),截取后上下左右补添进去的花卉景观显然起着装饰的效果,而不是画面图像的必然组成部分。如此挪用虽然与蓝本远了,却与当时审美趣味近了。如此对中华艺术要素进行挪用性发挥在18世纪欧洲甚至发展到了任性的地步。图13这只产于18世纪初的大陶盆边饰用的是中国瓷器图案:牡丹菊花图配以小网格边饰,而瞩目的中央位置却画有大写的花体字FR字母,头顶皇冠。这只柏林Gerhard Wolbeer陶器厂生产的陶盘原来是要献给当时普鲁士国王弗里德里希一世的(Friedrich I von Preussen),他1701~1713年在位,FR恰好是其名字的开头两个字母。在中国时尚正走向鼎盛的时期,借中国瓷画要素表达对某贵人的殷情可以说是一种较任性的挪用方式,任性是因为将审美形式创造与个人殷勤直接连在一起,而且是以字母方式,丝毫不顾中华艺术要素与西语字母的不兼容性。

显见,18世纪欧洲中国风上釉陶生产,开始由原来的拘谨(17世纪)走向发挥与挪用应该是不争的事实。这一方面表明,对中华艺术的崇敬和效仿出现了由自发走向自觉的过程,这是由单纯接受转向对自主审美需求的自觉;另一方面也表明,18世纪欧洲,新起的审美趣味在渐渐呈现和成型,那就是由再现转向装饰。

四、中国风上釉陶折射出的时代审美趣味之变

17~18世纪是欧洲从陶器时代向瓷器时代过渡的时期,17世纪末法国鲁昂开始生产出软瓷,18世纪初德国梅森开始生产出硬瓷。欧洲短时间内由陶器时代过渡到了瓷器时代,应该与当时盛行的中国风有关,恰是中国时尚的盛行以旺盛的市场需求催发了欧洲人加速研发,进而在中国风走向鼎盛时期实现了突破。尽管如此,进入18世纪后,中国风陶器生产丝毫没有停止,并与中国风软瓷和硬瓷生产并驾齐驱,共同成为18世纪欧洲中国风陶瓷生产的三大支柱。这就使得肇始于17世纪中叶前后的中国风陶器生产经历了一个历史变化:由自发临摹转向自主发挥与自觉挪用。这是欧洲中国风瓷器生产没有经历的过程,这个过程一方面内蕴着欧洲陶瓷生产走向独立和自主的进程,另一方面也折射出时代审美趣味的变迁。

欧洲瓷器生产是在中国时尚催发下走向诞生和发展的,无论是鲁昂软瓷还是梅森硬瓷,在其诞生和最初的发展中,中国风都扮演着一个重要角色。软瓷由于坯料中溶剂成分少,烧成温度较低(一般在1300℃以下),坯体中玻璃相(glass phase)含量相对较多,虽然瓷质半透明性好,但容易发生釉面乳浊现象,釉下彩较难得到可靠的发色保证。硬瓷由于含高岭土,在纹饰烧成质量上明显要好。由于质地,成色不同,市场也不尽相同,这使得鲁昂软瓷和梅森硬瓷诞生后各自都在中国风生产中获得了最初的发展,也就是在对中国瓷器的仿制,发挥和挪用中走向了市场,这是18世纪上半叶的事。从外形角度看,18世纪欧洲中国风陶器,软瓷和硬瓷的装饰风格没有多大差异,有差别的只是质地和烧成质量。因此,最能彰显中国风自身历史以及时代审美趣味变迁的是有更长时间跨度的中国风上釉陶。

就中国风装饰本身的变迁而言,显而易见的是,17世纪由单纯的模仿主导,18世纪还是模仿,但模仿中渐渐出现明显的欧式偏离,正如所述,不是留下更加鲜明的欧式印迹,就是直接出现欧式发挥,乃至挪用。如此变迁表明:面对中国陶瓷这个蓝本,欧洲渐渐出现了自主意识,那是由单纯模仿渐渐向自主审美意识的回归。17~18世纪欧洲自主审美意识也恰在变迁中:由文艺复兴走向审美新风。巴洛克与洛可可就是鲜明体现,欧洲艺术的整个中国风也恰是在巴洛克、洛可可盛行时出现并伴随其一起消亡的。

首先,从中国风上釉陶17世纪到18世纪的变迁中可以看到,当时欧洲视觉审美中文艺复时期建构出的三维透视依然占主导。上釉陶对中国陶瓷仿制中出现的欧式变迁大多集中在三维成像上,这是中华传统中没有的。可以说,17~18世纪欧洲从文艺复兴传统中走出,转向文艺创作新风。此间,三维透视成像依然不变,变的都是在三维透视框架下的其他方面,比如绘画中用更强烈的明暗对比,建筑中用几何形的对称划一来营造更加强烈的视看效果。几何对称同样是中华艺术极力避免的,18世纪欧洲中国风上釉陶中出现的欧式变迁也很大程度体现在这一点上。

图12:“皇帝出行”法国Beauvais皇家织毯厂18世纪初生产的中国风壁毯,高3.5米,宽4.42米,现藏于Stuttgart Wuertembergisches Landes Museum

图13: 陶盆,柏林Gerhad Wolbeer陶器厂产,18世纪初,直径0.535米,藏于德国杜塞尔多夫Hetjens博物馆

其次,形式化转向也是可以从17~18世纪中国风上釉陶中看到的欧洲视觉审美意识之新变所在。文艺复兴传统中,视觉形象由再现原则主导,视觉创造按照对象给定而来,不会破坏对象的视觉形象。18世纪中国风上釉陶中出现的变化之一就是单纯装饰性要素开始出现,本来在中国瓷画中,对象在造型上都是完整的。18世纪上釉陶在对中国瓷画的发挥和挪用中开始出现截取,将其中的某一部分或要素截取出来,作为展现对称的工具。这样,被截取出的造型就失去了其原本的再现功能,而只是成为了装饰。被截取出的造型具体展现什么已经不再重要,重要的是其形式起到了一种装饰效果。所有截取和挪用体现的应该都是视觉审美的形式化转向,通过取舍使形象脱离其原本所属关联,这就将视看引向单纯的形式观照。形式化与装饰性是一对孪生姐妹,视像如果成为装饰,它也就只是在形式上受到观看。18世纪中国风上釉陶中越来越明显出现的装饰性应该映现出时代审美开始有形式化转向的苗头出现。事实上,巴洛克和洛可可都有很大程度的形式化特点,恰是这一点使得其不同于文艺复兴传统。

再次,转向轻松祥和也是中国风上釉陶映现出的时代审美趣味之新变所在,这可以从形式和主题两方面来看。其一,蓝白青花图像毫无疑问成为整个中国风上釉陶中最受青睐的对象,无论是17世纪的模仿期还是18世纪的发挥期,蓝白青花图像都是主导。青花蓝在白色的映衬下,温润而典雅,洋溢着宁静祥和的气息,这与文艺复兴传统下的重彩形象形成鲜明的对比。早在约百年前的美第奇时代,青花蓝也曾被仿制出来,但那时没有形成席卷整个欧洲的影响,到了17~18世纪,蓝白青花则成了席卷整个欧洲的时尚。这应该表明,欧洲视觉审美趣味中开始分解出一种转向清新祥和的倾向。此外,中国风上釉陶即便上色,也大多避免重色,以祥和怡然的色彩为主;其二,中国风人物形象都有着放松祥和的体态,很少有绷紧的姿态,即便皇帝也依然如此;其三,主题上中国风展现的基本都是个人休闲放松的活动,比如垂钓等,这与文艺复兴传统以重大题材为主也形成了对比。所有这些应该折射出当时审美趣味的又一个新变:转向轻松祥和之风。巴洛克晚期出现的洛可可应该是这种转向的印证,中国风恰好是在之前出现并又进入到洛可可中,获得了更为强盛的发展,这又从另一个角度表明了中华艺术与当时创作新风之间的亲和性。

17~18世纪欧洲中国风上釉陶属于欧洲工艺美术发展史上的一个时期,虽然围绕中国陶瓷展开,以效仿为中心,但意义绝不在真正仿制出中国陶瓷的替代品。如果有人因为其仿制质量的不到位而对其不屑一顾,那就没有真正领悟其意义。就逼真仿制而言,除了材质方面的瓶颈外,主要瓶颈来自文化方面。当时欧洲虽出现中国时尚,出现对中国艺术品的赞赏,但这绝不意味着要全盘接受,来取代自己的艺术创造,而是借异体文化来促动自己的文化发生一些新变,而且不是根本上的变化,只是些许变化。因此,当在效仿过程中出现一些失真,没有将中华艺术中更为根本的神韵意趣之类展现出来时,这对他们无碍,只要作为异体的大致范型在就行。简言之,当时欧洲审美文化远没有发展到要全盘接受中华艺术的地步,只是借中华艺术样式的清新放松来促动本土艺术也出现一些类似的松动而已,事实上这种松动也已出现,比如巴洛克、洛可可。从另一个角度看,中国风上釉陶的出现对于传播中国陶瓷文化无疑起到了巨大作用,这不仅使中国陶瓷成为了当时欧洲几乎家喻户晓的宝物,也对欧洲陶瓷生产发生了直接影响,器形方面如欧洲陶瓷生产中著名的葫芦形花瓶,其形状就来自中国,该形状的陶瓷花瓶在宋及以后的中国相当流行;纹饰方面如洋葱图案等,就直接是对中华陶瓷进行效仿和发挥的产物。总之,中国风是欧洲艺术史上的一个现象,它助推了欧洲艺术从一个驿站走向另一个驿站。

注释:

① 休·昂纳著,刘爱英、秦红译:《中国风——遗失在西方800年的中国元素》,北京:北京大学出版社,2017年,第47页。

② 同注①第48页。Madeleine Jarry,China und Europa --- der Einfluss Chinas auf die angewandten Kuenste Europas, Stuttgart:Klett-Cotta,1981,p.64.

③ 同注②p.70.

④ 休·昂纳著,刘爱英、秦红译:《中国风——遗失在西方800年的中国元素》,北京:北京大学出版社,2017年,第1页。