从惠万年到惠智勇

2004年春天,因要为陕西省延川县正在修建的曹家圪崂培植民俗文化村提供参考建议,所以我经常奔走于延安市区和延川县之间。有一天,我正从延川的十字街走过,一阵清脆的三弦声和悦耳的道情声飘入耳朵,让我不由地想顺着撵过去瞅瞅。走近一看,老朋友惠万年正坐在一个门市部的水泥台阶上敲着梆子唱,另有一个老汉弹着三弦为他伴奏,他俩表演得十分投入,周围十几个人也听得入神。想着只是来瞅瞅,但听了一阵子,我就忘了其他的事情,就想听唱。

“远照南山一朵云,近照秦川雾沉沉。老君爷留世没留公,富的富来贫的贫。富到深山有人敬,贫到街前无人问……噢——呀哈哎海呀,啊噢——呀哎嗨呀。”落板之后,众人齐声夸赞,“唱得好,再来一段。”我抢一步上前,带着几分心酸喊他:“老惠,你怎坐在这儿唱哩?”“谁?曹伯植?啊呀,我常想见你哩,总见不上,听人家说你可忙哩,也就没来寻你,你咋来了?”他边说边放下梆子,颤颤巍巍站起来,拉着我的双手又说:“哎,曹伯植,我不行了,眼也看不见了,腿也走不动了,再也演不成道情了,家里又足憋地盛不定(‘足憋读作ju bie,意为烦闷;‘盛在陕北方言中大意为住、待,‘盛不定大意为待不住——编者注),就出来在街上唱上几声,心里还能平整些。我不顶事了,我想把这些(陕北道情唱腔、剧本等)全交代给你了。”我半天说不出话来,愣了一阵子才说:“老惠,你身体还好着哩,不要怕,好好活着。我今忙着哩,还要去办事,等我一有空,一定来看你,咱们再拉。”(陕北方言中,交谈叫作“拉话”——编者注)“你忙你先忙着,你可是要来哩,我就托给你了……”我走了老远一截路,回头看见他还呆呆地站在原地,嘴里好像还在喃喃说着什么。

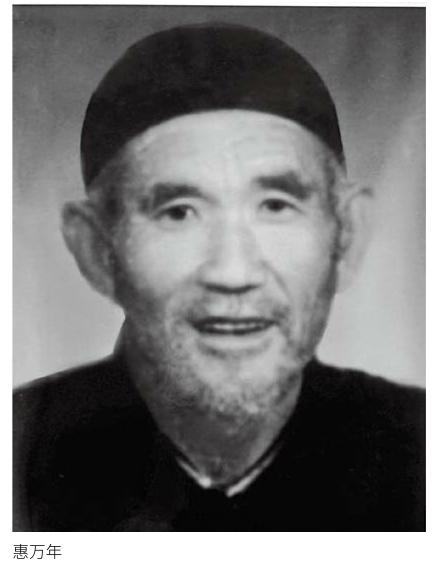

惠万年(1928—2004)生于陕西省清涧县乐堂堡村,乳名桃儿。其父惠应泰(1888—1972)是当地闹秧歌、唱道情的把式,人称“金嗓子”,是有名的包头(即旦角)。在父亲影响下,他从小就爱唱道情。由于母亲早亡,父亲力孤难以抚养,就将他送给了王家畔的一户人家。但其伯父惠开泰当时膝下无子,便与惠应泰商议:“咱老弟兄俩只有你跟前有两个儿,不能把桃儿给了人,要回来叫跟我来。”惠应泰同意哥哥的意见,便将惠万年过继给了惠开泰。惠开泰当时是保长,算是当地的头面人物,很讲究门风,认为唱戏的是“下九流”,如果儿子唱戏,有辱家声,所以看管很严,不让惠万年唱戏。一到晚上,惠开泰早早就把大门关上了,就防着惠万年外出偷学,但效果不彰,惠万年还是隔三差五偷跑出去,到十一二岁便能唱一些段子,所以其他爱唱道情的大孩子都愿意拉扯他一起去唱。但惠开泰的家法严,十里八乡的人家都知道,也不敢让自家孩子去找惠万年。孩子们就只好学猫狗叫或者打哨哨,用各种暗号叫他。那时惠万年与爷爷奶奶住在一起,很得疼爱。爷爷惠雄玉也是爱红火的道情把式,很支持孙子学道情。每天晚上,只要外边暗号一响,爷爷奶奶就帮他偷偷翻墙跑出去。唱到半夜,人家大娃娃再把他送回来,又翻墙偷偷溜回家里。所以惠开泰晚上来“查房”,和自己的父母门里门外的对答就很有趣了——

“桃儿在不在?”“在哩,睡下了。”“照好,可不敢叫那小子出去瞎跑。”“哎,晓得哩,不跑。”惠开泰也不进去查看,就回去了。

就这样,惠万年练到14虚岁,就能包头(装旦角),并成了道情班里的台柱子。1947年,惠开泰被镇压,惠万年失了依靠,但有了唱道情的自由,也越唱越红。1953年初,惠万年被选为优秀民间艺人,与白秉权、“溜溜目”等一起代表陕西省到北京集训,准备去苏联访问演出,但演出因斯大林于当年3月6日逝世而被取消。

惠万年爱道情爱得如痴如醉,不甚管家里的事情,也不太作务庄稼。那时候唱道情的基本是白唱,就算是庙会上的演出也只管饭,给些微薄的补贴,根本无法养家糊口。因家中无粮,老婆孩子直饿得浮肿了,他也不管,还继续唱他的道情,因此老婆孩子对他意见很大。

有一次,正月里秧歌队要出村演出,他的长子惠斌杰已十几岁,也学着闹秧歌、唱道情。但在排练场时一不小心,惠斌杰栽到了地上。深冬的土地被冻得瓷实,这一个扑面摔倒,惠斌杰的锁骨摔断了。但秧歌队就要出发了,惠万年陷入了两难:要去,儿子痛得直喊叫,当下无人照顾。不去,这演出少了台柱子可不行。他考虑了一会,觉得救戏如救火,不去不行,于是他决定照样随秧歌队出发,并请村上的团支书惠国忠同志帮忙照顾儿子。秧歌队所有人心里踏实了,还夸他撇小家、顾大家,有全局观念,“不愧是咱秧歌隊、道情班的主心骨!”然而家里人埋怨起他了,说他“是个无情无义狠心的老子”。

他表演不只是认真,可以说是卖命。陕北道情传统作品中最有名的是《十万金》,通常只演《打经堂》一本,俗称《李翠莲大上吊》。他演主角李翠莲,其中有一节是人物“上吊”。其他人演“上吊”时只是做个假动作,比划两下。他为逼真,把自己真吊起来,有一次没把握好,一口气当时就过不去了。要不是其他演员和观众发现得早,后果不堪设想。

2004年盛夏,延川培植民俗文化村开业不久,县里去的客人多由文化村接待,当时惠斌杰在文化村演艺队唱道情,客人听了都认为他唱得好,我就给大家介绍,说他爸惠万年唱得更好,客人一致要求,要领略一下老人家的风采。文化村当即派惠斌杰回石家河的家里接人。但快到地方时突然天降大雨,到曹家园则村的车不能走了。但惠万年得知情况非来不可,就让孙子背着他,从石家河踩着二三里的泥泞路走到曹家园则,又搭车赶回了文化村。到地方后接连唱了几曲,丝毫不见病态、疲态和老态,博得阵阵的喝彩声。但这也是他一生中最后一次唱道情。当年冬天,惠万年离开了人世。我还是没来得及整理他的作品。

惠万年不光能表演,还能创作,尤其注重发挥作品与时俱进的现实意义。尽管他的成分不好,是被镇压的反革命子弟,是“反属”,只能帮别人排练而自己不能演,但情之所起,爱之愈深,道情始终是他内心最深处的缱绻。他同其他伙伴一起编写短小精悍的节目宣传党的方针政策,歌颂农村的好人好事,有效发挥出了曲艺艺术在宣教化人时“润物细无声”的特质。

20世纪50年代初,乐堂堡道情班要到李家塌沟的一个小村子里演出,大家正为缺乏新节目而发愁时,惠万年听说了一件事:村里一户人家中,继母对继子夫妻百般虐待,老汉又惧内,不敢多言语,家庭关系非常糟糕。惠万年就和惠保州、杨青山、惠九州等几人合作创演出了一个作品,并在当天晚上上演,反响特别强烈,但那家人不干了,居然齐心合力要“外御其侮”,拿着棍、镢领着狗,来和惠万年算账。惠万年二话不说拔腿就跑,那家人就在后边追,把他撵得从矮崖边滚下去摔坏了腰。被几个村里人和家人抬回去后,那家人还说“没完”。一语成谶,这个叫《家庭图》的作品确实“没完”,至今久演不衰。

惠万年的大儿子惠斌杰,1956年生于清涧县乐堂堡村。在父亲的影响下,从小喜欢唱歌、跳舞、扭秧歌、唱道情,小学时成为了学校的文艺骨干。因为家穷,惠斌杰没有像样的衣裳,可到演节目时,老师总会把借来的新衣裳给他穿。所以惠斌杰小时候特别期盼演节目,原因之一就是会有好衣裳穿。对儿子的喜好,惠万年的态度当然和惠开泰的不一样,乐见其成。1971年,16岁的惠斌杰初中毕业,17岁便到生产队当会计,也在道情班里演戏。到20岁左右时,这个多才多艺的精干小伙子成了焦点,很得女孩子的关注。但受家庭成分等多方面因素的影响,惠斌杰比较自卑,对感情有憧憬却不敢流露出一丁点奢望。有一个与他搭档演《接婆姨》的女孩很喜欢他,主动帮他干活、洗衣服,并到他家来打扫卫生、做家务,还把自己的照片给了他。那个时代的谈恋爱是很保守的,一个女孩能把自己的照片主动给一个男孩,心思也就不用再多说了。但1974年时,惠万年患了心脏病,为治病家里欠了700元的债。那时一个好劳力,一天在队里的劳动价值也就是两角多钱,700多元的债务压得一家人喘不过气来,惠斌杰哪敢动娶媳妇的念头。1977年,他只身一人,来到延川县石家河村,借了别人一孔土窑洞,二爸惠万贵给他拿来两个纸箱子、二斤米、二斤面,他就这样安家了,与那个女孩也断了联系。

他拼命干活,在村里熬出了好声名,当上了村会计,渐渐站稳了脚跟。1979年春天,父母领着两个弟弟也迁至石家河安家落户。到1980年时,25岁的惠斌杰当时已经是大龄青年,得赶快娶亲,道情又成了牵线的红娘——清涧县小牛家沟有一个爱唱道情的女孩高小琴,仰慕他们一家人道情唱得好,经别人介绍,也不嫌惠家穷,1980年嫁给了惠斌杰。

1981年,延川县要搞文艺调演,公社领导正愁没这方面的人才,一个姓王的下乡干部在派饭时,得知惠家爱闹道情,便想让他们试一试。惠家随即开始“动员”,惠斌杰饰张良,高小琴饰张良妻,惠万年饰王妈妈,一家三口用《张良卖布》打出了名声。从那时候起,乡里县上一有活动,他们家就是先锋。2003年抗击“非典”期间,延川县给他们布置了宣传任务。他们白天劳动,晚上编节目。编好后就一边作务庄稼,一边背词,休息时还要比划两下动作,做饭时还要讨论某句唱词是否合适。任务一茬接一茬,节目一个又一个,打磨一轮接一轮,演出一场接一场,道情已经成为他们家生活中不可缺少的一部分。

陕北有句俗话叫“高兴得半夜里唱道情”,是说人高兴得情绪无法抑制时,就想吼两声。而“活时不孝顺,死了唱道情”则讥讽不孝子在老人身后事上“賣冷糕”式的嚎哭,就像在唱悲苦的道情曲儿。两种说法指向虽异,但内里其实同归,说明了道情是陕北人宣泄情感时的一种重要方式。惠家人在劳作时为了解闷和消除疲劳,就喜欢边干活边唱民歌、道情,鼓劲提神还出活快。有一次,惠斌杰夫妻和同村的刘春胜一起收割麦子,他们边唱边割,独唱、对唱、合唱花样迭出,民歌与道情曲韵悠扬,勾走了不远处杜木塬村麦地里乡亲们的神思。十几个人不约而同放下了镰刀,或蹲或坐,不敢发出一点声响,生怕扰了这旋律。直到他们仨把麦子割完,开始捆麦子时,杜木塬村的乡亲们喊话了:“啊呀,石家河家,你们今咋把我们给害苦了,道情是今天听美了,可我们还连一根麦也没割哩!”

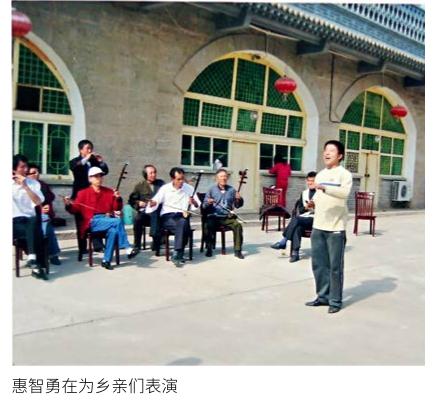

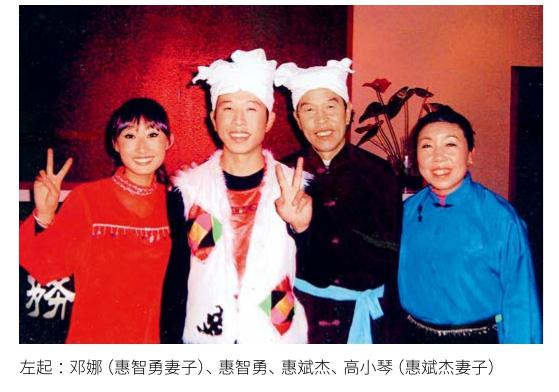

惠斌杰夫妇也生儿育女了。两女一子从小都爱好文艺。两个女儿都跟他们在道情班演过戏,大女出嫁后自谋生路,小女学校毕业后现在仍在道情班里和他们一起演戏。儿子惠智勇,乳名峰峰,捋着爷爷和爸爸的艺术血脉落地,七八岁就跟在秧歌队伍里学扭秧歌。长大后,因为道情唱得好,他被延川县道情艺术团接收为演员。说来也巧,道情给惠斌杰夫妇拴上了红线,又成了惠智勇的大媒。延川县贺家湾乡有一女孩叫邓娜,就喜欢唱道情,看过惠智勇的表演,眼窝里就没别人了,而惠智勇也很喜欢邓娜。一段时间后,惠智勇家接了一个在延川剧院演出的任务,节目里有个女孩的角色没人演,惠智勇便把女友邓娜邀来同台演出,演出后,惠斌杰两口子对女孩的表演赞不绝口,不久后,他俩就结婚了。

后来惠家在外的名气越来越大,2007年,惠斌杰被定为陕西省第一批非物质文化遗产项目(陕北道情)代表性传承人。一家人的演出也越来越多,2009年陕西卫视、东方卫视分别邀请他们全家参加《欢聚世博 全家都来赛》演出。2010年1月28日,他们全家又应陕西卫视邀请,参加“都市频道”的相关演出。2010年7月9日又应河南卫视邀请参加了《你最有才》栏目。

惠斌杰激动地说:“我们家那么穷的光景,没想到能到如今这地步,过上这么好的光景,这可全占了唱道情的光了。我们一定要叫儿男子孙一代一代永远唱道情,还要想着把道情介绍给更多的人,把陕北道情世世代代传下去。”

(作者:国家一级编剧、延安文化研究会会长)