盲中行走:说书人的艺术实践与现实困境

胡莉 罗兆均

民间艺术平遥弦子书一直由民间艺人在物质生产劳动与日常生活中自觉传承发展,2004年起受到文化工作者的重视,平遥文化馆积极收集资料,为其申报非物质文化遗产项目,并于2005年年底出版了相关影视资料。平遥弦子书在2008年被列入“晋中市第一批市级非物质文化遗产名录”,在2009年被列入“平遥县第一批非物质文化遗产名录”,又于2011年列入“山西省省级第三批非物质文化遗产名录”。随后山西省文化厅认定裴芙春和侯开增两位艺人为第三批省级非物质文化遗产项目——平遥弦子书的代表性传承人。

作为盲人类传承的特殊型非物质文化艺术,平遥弦子书引起不少学者的关注,从音乐学、语言学、文学、民俗学、传播学等多学科角度进行研究,主要集中在音乐本体、历史演变、语言文化和传承保护这几个方面。乔志亮最先从音乐本体对平遥弦子书展开研究,兼论历史演变与传承保护的问题。王晓婷首次从语言学的角度对平遥弦子书作品内容进行了语音分析,使得研究对象从音乐本体扩展到了唱词文本。对弦子书传承人的研究以自上而下的视角略有涉及,但时隔久远,传承人现状及时代背景发生改变,需继续追踪调查研究。人类学、社会学、民俗学对民间艺人都有着一定的关注,国外学者研究比较充分。早在20世纪中期,美国学者就已突破以往对民间口头传统的内容与形式的探讨,而关注到表演者对民间文艺的形成演变与传承的影响。受这些研究成果的启发,本文拟从盲艺人角度入手,以自下而上的视角对平遥弦子书说书艺人的现实困境与艺术实践策略进行探讨。

一、流行于平遥民间的弦子书

弦子书是一种传统的说唱音乐形式,融文学(说、念白)、音乐(唱腔、伴奏)、表演(表情、动作)于一体,具有一定的综合性,在平遥民众中俗称“黑子(瞎子)说书”,又称“鼓书”“盲书”。平遥弦子书相传是从潞安传来的一种鼓书,由于当地人不喜欢它的曲调,平遥艺人将其改编成平遥人喜欢的说书音乐。平遥弦子书用平遥当地方言说唱,经过300多年的发展,它的作品、伴奏乐器、演奏形式、唱腔艺术越来越丰富。起先是单人说书,一个人抱着一把三弦,右腿膝盖上绑一个镲,镲上再拴一个铜扣子,左腿小腿上绑一副由檀木做的板,共有5块,用来打节奏,右手中指和无名指之间夹一个骨头签子用来敲镲,食指上戴一个帽用来拨三弦,艺人们俗称“一人一马一杆枪”。一个想要成为表演平遥弦子书的说书艺人,必须学会同时演奏这3样乐器,叫作“弹三弦”,也称为“跨帅乐器”。随着社会的发展,一个人说书变得单调起来,转为多人说书,表演有1人、2人和3至6人等形式,现外出表演多为5至6人,同时使用多种乐器,目前常用的乐器除了三弦还有四弦、二胡、中胡、扬琴、电子琴、吉他、快板和竹笛等。三弦依然为主要乐器,学会三弦才可以单独出去表演。平遥弦子书的说唱曲目既有明清流行于民间的传统唱本,又有艺人自创的具有本地世俗特点的故事段子,还有为政治教化而作的宣传曲目。

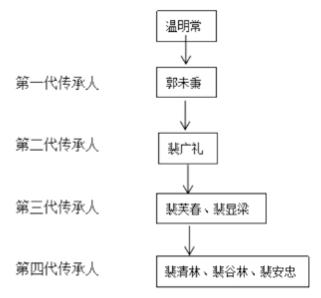

目前学者依据所存资料推断,平遥弦子书起源于明末清初,但没有文献确切记载。从同治末年开始,行内逐渐形成以王朝佐、温明常和尚清明为宗师的三大书派。平遥弦子书虽历史悠久,但有关艺人情况记载的文字甚少,基本通过人们的记忆口口相传。在群体记忆中,以裴清林为代表的这一代说书人为第四代传承群体,裴清林的祖父裴广礼、父亲裴芙春、二叔裴显梁、三弟裴谷林、五弟裴安忠均为弦子书盲艺人。民间根据裴氏家族的传承体系,默认裴广礼的师傅郭未秉,即温明常的徒弟是第一代传承人,其传承关系图如下:

裴氏三代内部形成了以血缘传承为主体的弦子书表演体系,外部扩展形成了以裴家为中心、包含地缘传承与业缘传承方式的平遥弦子书说书群体。在这些群体中,除了郭未秉是明眼人外,其余艺人均为盲人。平遥弦子书自诞生以来,在无形之中成了盲艺人的专属,乔志亮先生曾提出:“盲书之‘盲似有拒绝明眼人学艺的负面作用而有碍于曲种未来的传承和发展。”①因此,目前无论是盲艺人群体,还是政府宣传,都在避免使用这些带有特殊色彩的词汇,有意要改变大家一直以来形成的定势思维。自裴清林这一代之后的裴氏后人均为明眼人,不再传承学习弦子书,同时第三代传承人逐渐年迈,存在后继乏人的问题。此外,这一群体的组织方式也不断发生改变,从1951年平遥县文化馆成立“平遥县盲艺人宣传队”(亦称“平遥县盲人文艺宣传队”)至20世纪80年代逐渐进入涣散状态,20世纪90年代恢复组建宣传队,管理者却由县文化馆变为县残疾人联合会,关注重点也从艺术展演转移到艺人的生存问题。2016年,裴清林以个人的名义成立了“平遥县维林弦子书传习所”,并招收了一名明眼徒弟。2018年裴谷林成立了“尊缘堂”,也开始广泛招收徒弟。面对平遥弦子书传承路上的许多困境,除了政府及相关文化工作人员的努力与支持外,民间艺人们也从自身出发,作出了相应的努力,通过艺术实践承担起传承艺术的使命。

二、盲中求生:生存之道与传承艺术的矛盾

在过去娱乐方式单一而礼俗生活丰富的社会背景下,说书人承担着娱乐与教化为一体的角色。裴广礼天生为盲人,在十四五岁的时候跟着郭兴伟②学说书,郭兴伟原是泥木匠,出于爱好而成为说书艺人。裴芙春从小眼弱,之后视力逐渐下降直至失明,并停止上学,裴显梁天生眼盲,为了生存,裴芙春自眼盲后、裴显梁自懂事起便跟随他们的父亲裴广礼学习占卜与弦子书。裴清林同样天生为盲人,他有5个兄弟,三弟裴谷林和五弟裴安忠同为盲人,一起跟随他们的祖父和父亲学习说书与占卜。裴广礼是全盲人,而他的后代们不同程度上可以隐约看到光。先天性基因遗传的因素让说书和占卜技艺在这个家族中得到传承,同时也有其他眼盲者为了生存跟随名气较大的师傅学说书。

依据裴清林提供的2018年传习所人员名单,可获悉该团队共有19人,其中在演者有13人,并具有以下3个特点:一是团队成员整体年龄偏高且为盲人,并有两位老艺人已去世。在演者中,除去新收的一名1986年出生的明眼艺人外,其余12名盲艺人中,有两位40多岁,剩下的10位都在50歲以上。二是团队成员都为男性,角色分演时需要男性扮演女性,整体文化程度一般,难以编撰高质量的新曲目。三是这个说书团队并没有囊括平遥县内所有的说书人,还有不少年迈的老艺人和有能力出演的说书人并不在其列,例如裴清林的三弟裴谷林。由此可以发现,过去男性学艺是为了谋生,而女性在不需要承担家庭经济负担的情况下没有学艺。

盲艺人看不见乐器,学三弦靠听觉辨别拨弦发出的音。听觉比较好的学习者,多听多辨别就可以由拨音不准逐渐变准,并分清楚不同的音。听觉不好的学习者,则需要在三弦的杆上贴一些小圆片来帮助学习者辨别并拨准音,久而久之等学习者熟练掌握了之后再把小圆片去掉。在学乐器的同时还要学习台词,上午和下午弹三弦,早上和晚上学台词,每天早起晚睡。早上念台词采用“口到口”的方式,即师父说一句徒弟跟着念一句,晚上背台词,如果背不出会挨师父的打。有时候早上起来也会喊嗓子,锻炼嗓子的功力。每个盲艺人学习弦子书都是一个“口传心授”的过程,他们看不见剧本,只能通过耳听心记,比常人付出更多的努力与辛苦。

学艺的过程是漫长而痛苦的。在说书收入不断下降的情况下,很多盲艺人开始转行,进入到技艺易学、赚钱更多的按摩行业。只有少数人还在坚持说书,曾经一起出演的艺人群体分道扬镳,进而导致这一群体的组织方式发生改变。加之特殊教育兴盛,就业渠道多样化,当生存之道不再能满足艺人的需求时,艺术传承也就遇到了困境,出现后继乏人的问题。

三、盲中行走:组织分化与市场竞争

(一)内部组织分化:从自由组合表演到分类组织团体

平遥弦子书的说书人群体是零散的,他们既没有强烈的群体认同,又居住离散,也非师出同门,基本上是三五人自由组队出去表演。1951年政府为了便于管理,将说书的盲艺人们整编为“平遥县盲艺人宣传队”,也称为“平遥县盲人文艺宣传队”,直到20世纪70年代仍备受民众关注。改革开放后,由于各种新娱乐方式的冲击,盲艺人们外出说书的机会越来越少。20世纪80年代,平遥县盲艺人宣传队归平遥县文化馆管理。据裴清林回忆,当时的文化馆馆长是一位擅于管农业的人,疏于艺术管理与保护,由原来统一的一个印章③变成几乎人手一个印章,让盲艺人们自行下乡盖章以获得一些补助,实质上这个说书团队已解体。这种状态一直延续了十几年,到20世纪90年代末,盲艺人在说书上的收入几乎为零,盲艺人们都觉得应该恢复组织才能得到發展。裴清林团结其他盲艺人请县政府于1998年恢复了“平遥县盲艺人宣传队”,归县残疾人联合会管理,裴清林于2001年担任宣传队队长。“我为什么要带头去呢?我恢复组织不是想的问政府要几个补助,而是想要凭自己的本事和艺术去获得一些劳务费,不想什么都没有做就去下乡问人家讨要,而且我不想让这门艺术失去市场。”④裴先生接手管理了3年,他的管理目标不是为了挣钱,而是为了艺术,所以在吹拉弹唱方方面面都严格要求每一位艺人。当时团队中有三分之二的年轻人加入是想着拿印章获得一些补助,一心为了发展艺术的裴先生越来越难以管理这个组织,于2004年退出组织。当时宣传队人员多达30多人,分6个小组外出表演,其中约10人为了钻研说书艺术跟着裴先生一起退出了宣传队自行下乡说书。

自此盲艺人们分道扬镳,一部分为了生存下乡,只管盖章拿补助;一部分为了艺术下乡,通过说书获取酬劳。至今继续保持靠下乡说书拿补助的艺人还有六七人,仍属“平遥县盲人文艺宣传队”,加上已不出去说书的队员,这个队共有30余人,队长为杨文明⑤。此组织中的人员多以按摩为生,下乡说书也只在每年的正月进行,他们有的会唱几句书,有的只会伴奏乐器。以裴清林为核心的艺人们于2016年成立了“平遥县维林弦子书传习所”,主要靠政府送书下乡传承说书。同时,也有一部分艺人因年迈等各种原因既没有下乡拿补助,也没有送书下乡,游离于这两个团体之外。2018年,裴谷林又召集了游离于两个组织外的六七人,成立了“尊缘堂”,主要为民间的红白喜事及庆祝等活动而演出,后来也承担起一部分送书下乡的演出,至2019年,团队人员多至十余人。

从自由组合到统一管理再到分类组织,是盲艺人们在面临生存空间改变而做出的不同的实践策略。组织分化不仅分化了生存之道与艺术传承,也使得说书市场内部具有了竞争性。不同的组织除了送书下乡可以平衡外,存在一定的竞争关系,艺术表演效果越好者才会拥有更广阔的市场,而这样的竞争关系也使得这门艺术传承永葆活力。

(二)外部市场竞争:与礼俗活动渐离后的功能支撑

礼俗活动是基层普通民众自发组织的社会活动,礼俗音乐在其中起到了画龙点睛的作用,使礼俗活动更加丰富多彩,烘托气氛。平遥弦子书是平遥县礼俗活动中礼俗音乐的一种,它的说书场合多为过生日、庙会、结婚、丧礼等礼俗活动中,根据内容的长短和说书时间可将其分为三种:一是正书,又称为“大套子”,整部书说完,短则两三天,长则几十天,例如《呼家将》《粉妆楼》《五女兴唐传》等;二是连连书,时长在半小时以上,例如《骂鸡》《吕洞宾戏牡丹》《三女婿拜寿》等;三是传传书,少则七八句,多则几十句至一百句,时长在半小时以下,例如《姜太公卖面》《撵马虎⑥》《赵州桥》等。3种类型的书目需要根据具体时间和场合来搭配表演,搭配灵活,没有固定要求。艺人们决定在什么场合说什么书的标准是“入宅”与“不入宅”。“不入宅”意为在大街上或大马路上表演,周围观众杂七杂八,艺人们可以说逗趣的、搞笑的,也可以说悲苦的、哭泣的,没有任何限制。“入宅”意为进入农家院子里表演,周围观众多为主家邀请而来的,有特殊性,表演曲目需适合场景或礼俗活动,对内容有具体要求,必须健康向上。例如结婚场景不应说哭泣、悲苦的内容,过寿场景应说对寿星吉利的话。但是如今喜庆礼仪上多采用日益兴盛的现代歌舞,丧葬礼仪本就多采用秧歌戏曲,导致平遥弦子书的演绎空间缩小,与礼俗活动发生渐离,失去了其内在的礼俗含义,成为一种单一的艺术娱乐方式。目前,弦子书的市场生命力主要依靠政府“送书下乡”支持,但是无论弦子书的表演语境如何改变,它依然具有一定的教化功能,正是如此,政府和说书人达成双赢策略。

“小小的一个平遥都有人在与我们争市场,我们送书下乡去说书是政府付钱,老百姓免费听,可是有些唱戏、唱秧歌的人要求政府送戏下乡,政府质疑他们是否能像说书的拿出政治宣传材料,比如改革开放40周年、十九大精神等,唱戏、唱秧歌的拿不出,所以政府也没同意他们送戏下乡……我们的节目可以更新换代,比如最近唱的《现代中国》《反腐倡廉》《扫黑除恶》《脱贫攻坚》等,唱戏、唱秧歌的在这一点上就不如我们了。这些都是有红头文件下达的,例如我们宣传过的打倒地主富农、学大寨、改革开放、三个代表、计划生育、普查人口、十九大精神等。”⑦在不同的历史时期,盲艺人们都会根据政府要求编一些宣传曲目,尤其在送书下乡的每场说书中,第一节目便是这些曲目,并且不允许临场发挥。弦子书内容可以灵活创作的特点,使其能够得到政府的支持,因此也要求艺人具有一定的政治素养与创作能力。同时,盲艺人们也与时俱进,他们不仅学会了使用新式乐器,如电子琴、吉他等,也学会了使用手机。他们有自己的弦子书微信宣传群,利用互联网来宣传自己,宣传弦子书,也利用互联网来互相学习评鉴说唱艺术。

在现代社会中,盲艺人们为了适应新时代的发展,也在不断地促进自我发展,不断地学习新事物、新知识,力求创作出适应新社会的书目,唱出广大人民群众所喜愛的曲艺,避免传统音乐在当今社会现代化的冲击下失去发展的动力。

随着娱乐方式多样化、礼俗生活新式化,平遥弦子书的市场逐渐缩小,与礼俗活动发生分离,说书艺人的生存空间也受到一定的威胁。而平遥弦子书一直以来由弱势群体传承,显然也导致了这种传统艺术的弱势发展,要想走出困境,必须依靠政府的支持。在非遗保护的背景下,申报非遗项目、评定非遗传承人等工作自上而下相继展开。而说书人在传承困境中从自身角度自下而上积极与时代结合,解决生存与传艺的矛盾,成立合法组织,求助政府支持,拓宽表演市场,力求传承保护民间艺术,传达出艺人为民间艺术的传承发展而做出的诉求与努力。

注释:

①乔志亮:《平遥弦子书称谓辨析》,《交响-西安音乐学院学报》,2010年第1期,第24页。

②郭兴伟(1871—?),平遥中汪村人。在裴清林的记忆中,他叫“郭兴伟”,在其他论文记载以及侯开增的记忆中均是“郭未秉”,存在分歧。

③此印章为“平遥县盲艺人宣传队”的合法印章,乡下政府的收据需要加盖此印章才可报销。

④访谈对象:裴清林,男,1968年生,平遥西戈山人;访谈人:胡莉;访谈时间:2018年2月3日下午;访谈地点:裴清林家。

⑤杨文明(1964—),孟山乡人,主要职业为按摩。其妻李志花也是队员之一,是该组织中唯一的一位女性,曾经会唱几句书,目前只会伴奏。

⑥马虎:平遥方言,意为狼。

⑦访谈对象:裴清林,男,1968年生,平遥西戈山人;访谈人:胡莉;访谈时间:2018年3月7日下午;访谈地点:裴清林家。

参考文献:

[1]乔志亮:《平遥弦子书称谓辨析》,《交响-西安音乐学院学报》,2010年第1期,第23—25页。

[2]乔志亮:《平遥弦子书源与流》,《中国音乐》,2010年第3期,第111—116页。

[3]乔志亮:《平遥弦子书唱腔音乐探究》,《民族艺术研究》,2010年第4期,第47—55页。

[4]乔志亮:《平遥弦子书伴奏音乐探析》,《民族艺术》,2010年第3期,第68—73页。

[5]乔志亮:《平遥弦子书伴奏乐器之形态、演奏形式及其他》,《文艺争鸣》,2010年第16期,第129—131页。

[6]乔志亮:《平遥弦子书在当代的保护与传承》,《晋中学院学报》,2010年第4期,第93—96页。

[7] 王晓婷:《平遥弦子书的语言学研究》,2012年。

[8] 钟敬文:《民俗学概论》,高等教育出版社,2010年,第256页。

[10] 乔志亮:《平遥弦子书称谓辨析》,《交响-西安音乐学院学报》,2010年第1期,第24页。

[11] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室:《现代汉语词典》,商务印书馆,1993年,第693页。

[12] 李艺:《临汾礼俗活动与礼俗音乐的考察与研究》,《音乐创作》,2014年第1期,第149—150页。

[注:本文系重庆工商大学“研究生创新型科研”项目(项目编号:yjscxx 2019-101-28)阶段性成果。]

(作者:胡莉,重庆工商大学法学与社会学学院研究生;罗兆均,重庆工商大学法学与社会学学院副教授)