论唐前期马政

陈思彤

摘要:武德九年,突厥的入侵,是太宗决心迁马于陇右的重要原因。唐前期战争俘获、他国献马充实了监牧厩马,而胡马的引进在改善马种方面更具意义。陇右监牧所生产的马匹主要是供军队、驿站、尚乘局和诸军卫等消费使用,是唐国马重要的生产和供应单位。安史之乱后,陇右牧地为吐蕃所占,马政尽废,陇右监牧也由此废止。陇右监牧共存百余年,其盛衰变化既是唐前中期统治者对于马政的重视程度和经营力度的变化的反映,同时也是唐代统治力量强弱变动的缩影。

关键词:唐前期马政;陇右监牧;养马业

文章编号:978-7-80736-771-0(2020)01-005-04

所谓“马者,兵之用也”。在中国古代社会,马不仅是交通运输和传送信息的重要工具,在战争中也有着重要作用,战马的少多优劣更是衡量是古代军事实力的重要依据。自汉以来,历代王朝都很重视养马业,唐代尤甚,即“议谓秦、汉以来,唐马最盛”。陇右监牧跨陇右、关内两道,占秦、渭、会、兰四州,于诸监牧中规模最大。安史之乱后,陇右牧地为吐蕃所夺,马政尽废。期间虽又先后设八马坊、楼烦监、龙陂监等,但陇右监牧始终是唐代前中期重要的养马基地。

当前学界关于唐代马政的研究成果十分丰硕,马俊民、王世平的《唐代马政》是一部全面论述唐代马政的学术专著,从唐代的马政决策、机构、制度、法律、贸易、交通、文化以及马政与边防和内政的关系等全方面的论述了唐代的养马业。乜小红的《唐五代畜牧经济研究》论述了唐五代对官私营畜牧业的管理、政策、畜牧技术的改进和畜牧业的盛衰变化,其中涉及了唐代马的放牧、饲养以及管理等状况。李锦绣的《唐代财政史稿》的“供军”一章中谈及陇右监牧费问题,其《唐代制度史略论稿》一书中探讨了唐代前期马政,并对陇右九使五十六监进行了分析。目前学界对唐代马政研究的视角多样,但对唐代何时从赤岸泽移马于陇右等方面仍有争议,对陇右监牧的马匹输出、发展衰落尚无系统整理。本文拟在前人研究的基础上,仅就耙梳文献所得,发表浅见。文章不免有疏漏之处,以就正于诸师友方家。

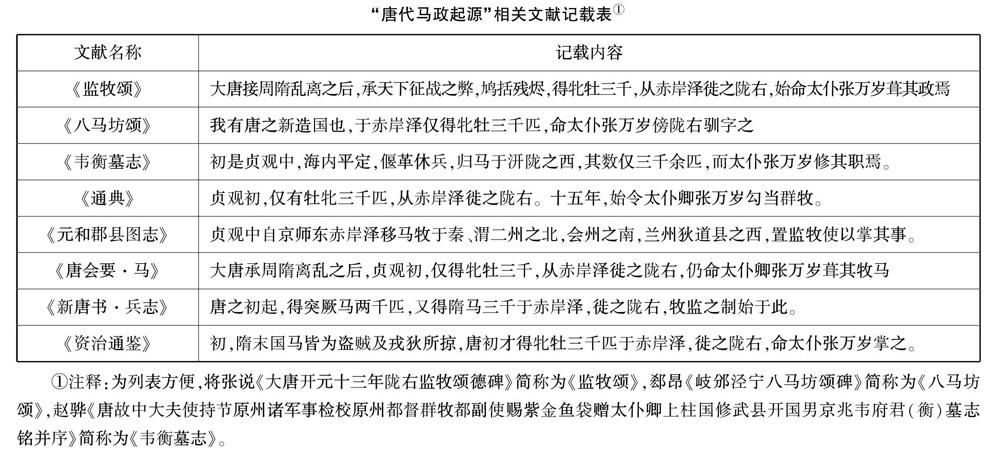

一、唐代马政起源

关于唐代马政起源于何时,即唐于何时迁马于陇右的问题,当前学界分为太宗时期和高宗时期两种意见。在这两种意见中,前者虽占据主流,但在具体定位于何时仍有分歧。李锦绣通过固原出土的史诃耽墓志中所记“武德九年,以公明敏六闲,别敕授左二监,奏课连最,简在屡闻。”推断史诃耽任“左二监”时,左右监的牧马至少两万匹,这种规模显然超出赤岸泽所能掌领的范围,故“‘左二监只能设于陇右”。即在武德九年,唐太宗从赤岸泽迁马于陇右。乜小红认为唐太宗于贞观十五年前后将原在赤岸泽的马牧移置于陇右。书中对这一观点没有具体考证,但应是依据《唐会要》卷66“贞观十五年,尚乘奉御张万岁,除太仆少卿,勾当群牧,不入官衔”的记载。马俊民、王世平据《唐会要》卷72《马》与张说的《大唐开元十三年陇右监牧颂德碑》(下文简称《监牧颂》)指出“唐于贞观初正式将京东赤岸泽一带的3000牝牡迁到陇右牧场作为马种。”查《唐会要》卷72《马》篇所记“十三年,张说为陇右群牧使颂云:大唐承周隋离乱之后,贞观初,仅得牝牡三千,从赤岸泽徙之陇右”与张说所记“大唐接周隋乱离之后,承天下征战之弊,鸠括残烬,仅得牝牧三千,从赤岸泽徙之陇右”,发现二者除表述稍有不同外,内容如出一辙,应是《唐会要》承袭《监牧颂》所载。上述关于唐代马政的起源问题,虽在具体时间上意见不一,但对唐于太宗时期迁赤岸泽马于陇右似乎没有争议。亦有学者认为唐代马政应是起源于高宗时期。王炳文对唐代马政的起源进行了重新考证,认为传世文献中关于唐代马政起源的述说是对《监牧颂》的承袭或讹变,唐应是在贞观二十三年高宗即位后将马迁于陇右的。这一观点的提出使得唐代马政的起源变得扑朔迷离起来。笔者整理了相关文献,为方便对比,故列表如下:

上述关于唐代马政的起源的内容中,《监牧颂》成文最早,应是为其他文献提供了参考。这些文献记载或增添或损益,都描绘了唐之初期马源凋敝和初建马政的情形。那么唐代马政是何时建立,如何发展,还需要从相关的史实背景中去寻找。

自唐高祖从太原起兵之后,先后与刘武周、薛举父子、窦建德、刘黑闼等战,期间虽有突厥赠马和战争获马,但自身应亦损失不少。直至武德六年刘黑闼被斩于魏州,国内遂平。此时,突厥的不断侵袭上升为唐朝的主要外患。突厥自恃助唐有功,日益骄据,而“高祖以中原初定,不遑外略,每优容之”故突厥更肆无忌惮。其不仅与马邑贼将苑君璋共攻雁门,谴马与刘黑闼,使其与唐军战,还先后率军^寇原州、并州、朔州等,不断侵扰关中。

武德九年八月,唐太宗即位于显德殿。突厥便趁皇权更替,新政未稳之时寇自高陵,一路进军,竞攻至渭水便桥。面对这一紧急情况,唐太宗“亲出玄武门,驰六骑幸渭水上,与颉利隔津而语”后又与颉利刑白马设盟,才化解危机。但这也使唐太宗下定强兵壮马以抗突厥的决心。九月唐太宗令诸卫骑兵统将就习射于显德殿,谓诸将日“自古突厥与中国,更有盛衰。若轩辕善用五兵,即能北逐獯鬻:周宣驱驰方、召,亦能制胜太原。至汉、晋之君,逮于隋代,不使兵士素习干戈,突厥来侵,莫能抗御,致遗中国生民涂炭于寇手。我今不使汝等穿池筑苑,造诸淫费,农民恣令逸乐,兵士唯习弓马,庶使汝斗战,亦望汝前无横敌。”此外,唐太宗还亲自临试,给应用于射中者弓刀、布帛等赏赐。令骑兵习弓马,显然是为了对付以骑兵著称的突厥。此时窦建德、刘黑闥等已平,与突厥也订立盟约,暂无外患,与《韦衡墓志》所描绘的“海内平定,偃革休兵”的情形正好相符,太宗应是于此时迁马于陇右,以备突厥。

李锦绣也认为突厥的军事威胁,是太宗急于经营马政的重要因素。且据其所考史诃耽墓志,武德九年,史诃耽任左二监,其根据唐制规定“凡马有左、右监以别其粗良,以数纪为名,而著其簿籍;细马之监称左,粗马之监称右。”“凡马五千匹为上监,三千匹已上为中监,已下为下监。”认为“从监牧细马少,粗马多的规律看,史诃耽任左二牧监的监时,当时右监至少有两个,甚至更多,也就是说,右监的粗马肯定超过了六千匹,如果按上监计算,左右监的牧马至少有两万匹。”而这些已超过了赤岸泽所掌,故唐是在武德九年迁马于陇右。

二、陇右监牧的马匹来源

唐代初期,版籍未定,战争不断,马、牛、羊等牲畜作为战利品扩充了唐代的畜养规模,战争中虏获的战马也成为唐代国马的重要来源。如唐太宗贞观十五年,李勣及薛延陋战于诺真水,获马万千匹。贞观二十二年“右卫率长史王玄策击帝那伏帝国,大破之,获其王阿罗那顺及王妃、子等,虏男女万二千人、牛马二万余以诣阙。”而唐高宗永徽三年,弓月道总管梁建方、契苾何力等大破處月朱耶孤注于牢山,获牛马杂畜七万。乾封三年“辽东道破薛贺水五万人,阵斩首五千余级,获生口三万余人,器械牛马不可胜计。”陇右监牧作为唐初重要的养马基地,是唐王朝处理战争中俘获的大量马匹牲畜的选择之一。高宗总章二年,就“移高丽户二万八千二百,车一千八十乘,牛三千三百头,马两千九百头,驼六十头,将入内地,莱营二州般次发谴,量配于江、淮以南及山南、并、凉以西诸州空闲处置。”唐初得突厥马两千、隋马三千,到麟德年间,马至七十万六千,其增长速度绝非正常繁殖所得,所俘战马应充人了以陇右诸监牧为代表的官营养马场中。

其次,他国献马及购买胡马也是唐代国马来源之一。如唐太宗贞观十七年“薛延陁谴其兄子突利设献马五万匹、牛驼一万、羊十万以请婚,许之。”贞观二十一年,“骨利斡谴使朝贡,献良马白匹,其中十匹尤骏,太宗奇之,各为制名。”唐高宗上元二年“龟兹王白素稽献名马。”上元三年“坚昆献名马”据马俊民、王世平统计,史籍明确记载有“大食国献马六次,吐火罗国献马四次,康国献马五次,坚昆献马六次,而石国、骨咄国仅玄宗朝就各贡马五次,拔汗那则达六次之多。”除他国献马之外,唐政府也积极寻求购买胡马。开元初,国马减耗,“太常少卿姜晦乃请以空名告身市马于六胡州”后突厥款赛,玄宗“岁许朔方军西受降城互市,以金帛市马,于河东、朔方。陇右牧之。既杂胡种,马乃益壮。”相对于战争俘获马匹带来国马规模的迅速扩大,接受他国贡马及寻购胡马,对唐代官营养马来说在马种改良方面更具意义。胡马形高体大、筋骨强健,相对于中原马更为优良。胡马的引进有利于提高马匹质量、增强军队的战斗力。马俊民、王世平则指出“唐政权引进‘胡马还是实现羁縻统治的一环。”有利于维护民族关系,促进双方经济发展。

陇右监牧自身良好的饲养与管理也促进了马匹数量的增长。在饲养方面,给料与游牧相结合,春夏水草丰盛之时则减少给食,多以放牧为主,冬天则以给料喂养为主。唐政府在马匹繁殖、分群和课驹方面规定马以季春游牝,三岁别群,四游五课。在奖励孳生和惩罚死失方面,若“凡监牧孳生过分而赏”“计尉官管十五长者,?驹十五匹,赏绢一匹;监官管尉五者,?驹七十五匹,赏绢一匹之类。”。但“诸牧畜产,准所除外,死、失及课不充者一,牧长及牧子笞三十,三加一等:过杖一百,十加一等,罪止徒三年。”若“系饲死者,各加一等。失者,又加二等。牧尉及监,各随所管牧多少通计为罪”唐政府对官营马匹的严格管理促使国马数量不断增长。监牧初设时,以太仆少卿张万岁领监牧,经过三代人四十多年的经营,唐代国马涨至七十多万。虽后来养马规模经历中衰,但到开元十三年,陇右监牧仅牧马数量就又达四十三万匹。到天宝六载,陇右群牧都使奏“就群牧交点,总六十万五千六百〇三头匹,口马三十二万五千七百九十二匹,内二十万八十匹驹。”

三、陇右监牧的消费群体——马匹供输状况

所谓“马者,兵之用也”,在古代社会,官营养马主要用于供输军队,建设骑兵,以增强军事实力。唐前中期,既与王世充、刘黑闼的内战未息,后又与突厥、高丽、吐蕃战事不断。唐代统治者致力于陇右监牧的建置,尤其重视马匹的饲养,供应军队战马自然是监牧养马的主要目的和职责所在。玄宗时府兵制松弛,宿卫不能自给,下诏“今兵贫难致,乃给以监牧马。”还曾命李延昌以朔方后军屯秦州等地时取群牧马四万匹充实军队。此外,唐政府对征发监牧马匹有明确规定“凡征伐而发牧马,先尽疆壮,不足则取其次。”配送诸军的马匹还要印以“出”字印于左、右两颊。

监牧马用于供输军队还体现在担任重要军职的官员一般兼任监牧使。如高宗时期以右卫中郎将邱义检校陇右群牧监,玄宗时授王毛仲辅国大将军、左武卫大将军、检校内外闲厩兼知监牧使。此外,张说在《监牧颂》中还记载了开元间陇右五使的任职情况,南使梁守忠为明威将军行右卫郎将,西使冯嘉泰为忠武将军行左羽林中郎,北使张知古任右千牛长史,盐州监牧使张景遵任左骁卫中郎将兼盐州刺史,东宫监牧使韦衡为陇州别驾。可以看出,诸使除在陇右监牧系统中任职外,还多担任京城,甚至宫城护卫职责。唐朝这种一人身兼护卫与监牧两职的制度,应是为方便调动战马,以保卫京师、宫城。监牧马匹供养不仅是应对边疆战事,还与内政统治有密切关系。

监牧马除了用于供军外,还需供用于馆驿交通。唐代的馆驿制度十分完善,三十里设一驿,共一千六百三十九所。其中水驿二百六十所,陆驿一千二百九十七所,八十七所为水路相兼。每驿置驿长一人,按驿站闲要以定马数。“都亭七十五匹,诸道之第一等减都亭之十五,第二、第三皆以十五为差,第四减十二,第五减六,第六减四,其马官给。”若在山间险峻及江南、岭南暑湿之处,不宜大马,兼置蜀马。唐代馆驿马除部分于当地购买外,大部分源于官给,陇右监牧在唐前期应是馆驿马匹供应的主要来源。监牧马配传送馆驿的也要于左右两颊印以“出”字印。

陇右监牧每年还要向尚乘局进马。尚乘局归于殿中省,掌内外闲厩之马,“辨其粗粮,而率其习驭”,设左右六闲以管之。陇右诸牧监使“每年简细马五十匹进。其祥麟,凤苑厩所需雜给马,年别简粗壮敦马一百匹,与细马同进。仍令牧监使预简敦马一十四别牧放,殿中须马,任取充。”而“若诸监之细马生驹,以其数申所由司次入寺。其四岁以下粗马,每年简充诸卫官马。”监牧所进良马,还要印上“三花”、“飞”、“风”等字,作为记号。

监牧马除了配充诸军、诸卫,用于馆驿交通和内外闲厩外,供给东宫用马也是陇右监牧的职责之一。陇右监牧设有东、西、南、北四使,其中东使应为东宫使。东宫设九牧监,“掌牧马牛,以供皇太子之用”《新唐书·兵志》与《唐六典》均记载陇右监牧东使九监,即是东宫使九监牧。“东宫使寄理原州城内”,韦衡曾任东宫监牧。《唐六典》载“其陇右群牧隶于东宫者,皆受其政令焉。”可见东宫也是陇右监牧马的流向之一。

四、陇右监牧的终衰

陇右监牧从太宗初设到肃宗至德年间为吐蕃所夺。共经历两盛两衰。所谓两盛分别出现在唐高宗麟德年间和唐玄宗开元时期。唐初陇右监牧,以太仆少卿张万岁领之。万岁“而奕代载德,纂修其绪”,自贞观至麟德四十年间,马至七十万六千匹,因马多地狭,又析八监于河西丰旷之野,当时天下以一缣易一马,可见养马盛况。而随着张氏中废,唐马“所残盖寡”,垂拱之后二十余年就损耗大半,到开元元年仅剩牧马二十四万匹。究其原因,张说总结为“马官职乱,或夷狄外攻,或师圉内寇”先天二年,玄宗命王毛仲检校内外闲厩兼知监牧使,“毛仲部统严整,群牧孳息,遂数倍如初。”到开元十三年,牧马四十三万匹。安史之乱爆发后,吐蕃趁机攻陷陇右地区,国马尽没,监牧使名额皆废。陇右监牧作为唐前期规模最大的养马基地,盛而复衰,最终走向衰落,應有以下几个因素。

就地理因素而言,陇右监牧虽设在水草丰美之地,但却多遭外蕃侵袭掠夺。武后圣历二年“默啜剽陇右牧马万匹去,俄後盗边”,“明年,寇盐、夏、凉,略羊马十万,攻石嶺,遂围并州”。唐中宗神龙二年“突厥进寇原、会等州,掠陇右牧马万余而去”。玄宗“开元二年秋,吐蕃大将固达焉、乞力徐等率众十余万寇临洮军,又进寇兰、渭等州,掠监牧羊马而去。”开元八年“突厥寇凉州杀人掠羊马数万计而去”。唐中前期边患未息,突厥、吐蕃等侵扰不断,除杀掠人吏外,还经常掳掠牲畜、马匹。陇右牧马常被剽掠而去,动辄数以万计。到了玄宗时期,陇右监牧虽有恢复,但始终没有达到麟德年间七十多万匹的盛况。玄宗后期,盗边更甚,加速了陇右监牧的式微。

安史之乱的爆发是陇右监牧衰落的重要原因。首先,战争的爆发加剧了马匹的消耗。其次,安史之乱爆发前,安禄山向玄宗请为闲厩陇右群牧等都使,并为其心腹吉温奏加“武部侍郎、兼御史中丞,充闲厩、苑内、五坊等副使”陇右监牧是唐朝军马的重要来源,马源的多少强弱对战争的胜负十分重要。唐玄宗任命安禄山及其心腹掌管监牧,故安禄山得以“阴选胜甲马归范阳,故其兵力倾天下而卒反”安禄山谋反之前,“稹谷为保守之计,战马万五千匹”,而及禄山反,“以诸蕃马步十五万,夜半行,平明食,日六十里”。可见安禄山阴选监牧马不但数量之多,且多为良马。

最后,吐蕃攻陷陇右是导致陇右监牧衰落,乃至唐后期也难以恢复其旧制的直接原因。安史之乱爆发后,陇右兵力被征调平叛,后方无重兵把守,守备空虚,完全暴露在吐蕃的铁蹄之下。以致“吐蕃趁隙陷陇右,苑牧畜马皆没矣”此后,唐与吐蕃对河陇地区争夺不断,战和交替,陇右监牧再也没能于旧地得以重建。唐宪宗元和十二年,闲厩使张宗茂收岐阳坊地,后又以蔡州牧地为陇坡监,置汉监于襄州,“牧马三千二百,费田四百顷”岐阳坊为八马坊旧地,蔡州、襄州分别位于河南道和山南道,唐文宗太和年间又以银州水草丰茂,置银州监,牧马七千。可见唐后期,陇右监牧废止后再未兴起,所设其他监牧地规模小且分布零散。

陇右监牧作为唐前中期最大的国马基地,于太宗时期设立,废止于肃宗至德二年,存立百余年。陇右监牧之盛衰变化既是唐中前期统治者对于马政的重视程度和经营力度的变化的反映,同时也是唐代统治力量强弱变动的缩影。所谓“马者,国之武备,天去其备,国将危亡。”陇右监牧作为官营养马机构,在唐中前期的对外作战、交通传译、充实军队马源等方面发挥了很大的作用。安史之乱后,陇右监牧地多为吐蕃所夺,唐政府再未能恢复昔日养马之盛。国家的强盛为官营养马业提供有力的保障,强壮和充足的马源反过来有利于巩固政权。而失去重要马源地的唐王朝最终在与藩镇的较量和宦官的把持下覆亡。