《牡丹亭》的结构主义解读

任红豆

摘要:继英美“新批评”之后,又一文艺本体论思维模式——结构主义文艺理论产生。该理论的代表人物众多,其中,俄国民俗学家、形式主义学者普罗普以及列维·斯特劳斯二人对该理论的形成和发展起到至关重要的作用。因此,本文将重点运用此二人的观点,从结构主义的角度来分析、探究《牡丹亭》中不变的“关系结构”和“二元对立”秩序,进一步探究作品内在的深层结构。

关键词:结构主义;《牡丹亭》;普罗普;列维·斯特劳斯

文章编号:978-7-80736-771-0(2020)01-071-03

20世纪60年代,结构主义理论发端,最先出现在法国,后来波及到欧美。文学系统的内部秩序和规则是该理论所追寻的真谛,且该理论认为文本结构内部诸成分之间的区别性关系才是文学意义的决定性因素,充分显示出其内在的独特性。因此,本文将从结构主义角度对《牡丹亭》这部中国古代文学作品进行剖析,必然会为我们开辟出新的解读视角、挖掘出不同的文化内涵。

一、《牡丹亭》中不变的“关系结构”

《牡丹亭还魂记》,后简称为《牡丹亭》,由明代戏曲家、文学家汤显祖所作,主要讲述了男主人公柳梦梅与女主人公杜丽娘之间因情而死、又因情而生,克服重重阻碍,最终永结同心的缠绵悱恻的绝美爱情婚姻故事。倘若按照历时性顺序或线性顺序来纵向阅读《牡丹亭》,我们可以得到一个众所周知的、完整而又曲折的故事线:

女主人公杜丽娘情窦初开,在后花园踏春之时,与男主人公柳梦梅梦中相遇,二人成就一番云雨之欢。杜丽娘一觉醒来方知牡丹亭之事实为黄粱一梦,故此思念成疾,伤心不已,不久之后不治身亡,于是与柳梦梅人鬼相隔。杜丽娘魂游地府之后以游魂身份重返人间,在梅花庵偶遇进京赶考的柳梦梅,二人遂结为人鬼夫妻,生活恩爱,如胶似漆。道姑察觉真相之后,帮助杜丽娘复生如初,二人由人鬼夫妻变成真正的现实夫妻:柳梦梅赴京参加进士考试,考试结束之后告知杜丽娘之父——杜宝一其杜家女婿身份,与认为女儿已死的杜宝产生误会险被杀头,幸而其高中状元功名加身躲过此劫。但杜宝始终认为女儿杜丽娘起死回生之说荒谬至极,不愿相信,于是一家三口对簿公堂。直至杜丽娘在皇帝面前验证了自己的真实身份,杜宝才相信眼前所发生的一切。最终,拥有最高权力的皇帝让他们父子、夫妻双双相认,并准许了二人的婚事。至此,作品以大团圆的结局收尾。

作为中国四大古典戏剧之一,《牡丹亭》和众多中国古代甚至是现代文学作品一样,作品中——男女主人公积极、坚定地追求他們心中至高无上的爱情,后受到不同程度、不同立场的阻挠和反对,二人历经千辛万苦同阻碍因素进行艰难斗争,最后终成眷属或鸾分凤离——的故事情节和内容极具经典性。在中国古代封建社会中,这样的(或为悲剧,或为喜剧)故事情节似乎一直出现在读者的眼帘,给人以熟悉和雷同之感,因婚姻问题而产生的封建大家长与向往自由爱情的小儿女之间的矛盾,甚是常见,更成为中国古代各类戏剧小说的经典故事情节。如中国文学史上第一部长篇叙事诗且与北朝的《木兰诗》合称为“乐府双璧”的《孔雀东南飞》、作为中国古代民间四大爱情故事之一的《梁山伯与祝英台》、元代王实甫创作的《崔莺莺待月西厢记》(简称《西厢记》)等等,这些文学作品均有涉及爱情或婚姻被封建家长所干涉或阻挠的情节。

在此我们可以援引普罗普的研究结果和列维·斯特劳斯的“地质学理论”,对这一故事情节相似或雷同的现象进行简单阐释:

结构主义的先驱——俄国民俗学家、形式主义学者普罗普,在研究民间故事的基础上发现:虽然在表面上看来,各种故事中细节纵横交错,“人物”和“主题”的数量极多且均有不同,但每一故事中的情节因素也是固定或者说是一成不变的,“人物的功能是作为稳定不变的因素出现在故事中的,并不取决于这些功能是如何完成和由谁完成的”。此外,列维·斯特劳斯的“地质学”理论认为,人们眼前所呈现的复杂地质形态,是经过无数岁月的演变和发展而形成的,但它们所演变和发展的时间和过程,并不会存在于人类视野中,复杂地质形态最终只是作为一种空间形象呈现在人们眼前,这一空间形象这便是由各种地质成分组成的“关系结构”。这也就是为什么在不同的时代、不同的作家手中,即使在更换故事中的各色人物形象、甚至是题材之后,会导致作品所表达的时代精神和思想感情有所不同,但无论如何都不会对故事中所隐藏的深层结构造成影响的原因所在。

虽然作品中的人物形象、环境背景、情节要素等可以进行替换与改变,但是其内在的关系结构——也就是结构主义理论中的“语法”——是不变的。刘楚华先生在《志怪书中的复生变化》一书中说道:“无论如何,中国社会长期在儒家道德规范下,文学中所歌颂的自主婚姻理想,从来没有过现实的基础,惟其如是,它是历久长新的题材,中国小说由晋河间男女至明杜丽娘,套用同一复生模式,反复追寻的是同一爱情梦幻”,正是对这一现象的正面阐述。

二、《牡丹亭》中的“二元对立”结构

在《神奇故事的转化》一书中,普洛普曾提到:“故事中人物的年龄、性别、职业、身份及其他静态特征都可以变动,但在情节发展过程中所完成的行为却是一致的,即其发挥的功能是恒定不变的”。通过上述分析和举例不难看出,在结构主义看来,文学作品尽管由于时代背景、作家文学素养、情节环境、人物个性等因素,会呈现出千差万别的故事情节和发展走向,但每一故事中的“功能”是固定不变的,内在的关系结构是一致的,大致呈现为“两情相悦——外力干预遭受阻挠——被迫分离——艰苦斗争——被迫屈服/大团圆结局”的固定程式。因此,“严格说来,只存在一个故事——全部已知故事必须看作唯一一种类型的一系列变体,恰如人们能够按照天文学规律推断看不见的星星的存在一样”。

列维·斯特劳斯在普洛普研究的基础上,一反历时性阅读顺序,运用“分割为成分”和“编配”的方法对俄狄浦斯神话进行重新排列,进而研究希腊神话的意义。由此,研究结果不再是一连串故事情节的延续和发展,而是通过四个垂直栏目的排列得出:过高估价血缘关系与过低估价血缘关系、人的力量(怪物被人击败)与人的缺陷这样两组“二元对立”的明晰秩序。通过这样的排列组合,我们可以使那些杂乱纷呈、表面毫无秩序的神话具有明晰的秩序。因此,他所发现的俄狄浦斯神话的“结构”,不是神话“故事”本身的结构,也不是通过这一“故事”本身发现意义,而是分析这一故事背后的“故事”、意义背后的“意义”,即不为常人所理解的“故事”和“意义”。

同理,我们可以根据结构主义理论的观点,从“结构”的角度看世界,对事物进行“共时”研究,按照共时『生阅读顺序对《牡丹亭》中存在的“功能”和“结构关系”作横向排列。

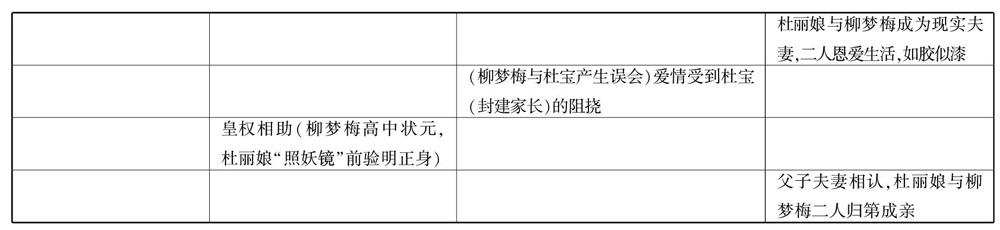

首先,运用结构主义“分割为成分”的方法,将《牡丹亭》这一故事分割成若干碎片或组成成分;其次,再按照“编配”的方法对这些碎片或组成成分进行“编配”,“把客体一分解,就发现了它的松散碎片,在这些碎片间有着产生某种意义的细微区别。碎片自身无意义,但它们一旦被组合起来,位置和形式上的最小变化,都会引起整体上的变化”,经过编排,可以得出如下图所示的—个表格:

由上述表格可以清楚看出:

四栏目的内容相对简单,二者的行为主体即主语均为杜丽娘和柳梦梅,这也是这两个栏目的共同特征。但第一栏是故事开始时男女主人公的初始状态,对爱情尚不自知,爱情未被放置在—个至高无上的地位:第四栏是则故事中存在的阶段性圆满结局和最终圆满结局,在这一栏目中,男女主人公轰轰烈烈地追求爱情,爱情得到放大,且均以圆满为结尾,故事的主题得以升华和实现。

第二个栏目的主语分别是:花神、判官、道姑、皇权(皇帝),这四个行为主体都通过自己的行为方式,在不同程度上对杜丽娘和柳梦梅的圆满结局起到了推动和促进作用,因此将其统称为“助力因素”:第三个栏目的主语从主客观角度可以划分为两类:第一类主观因素是指陈最良和杜宝,二人都以自己的行为,均扮演着阻碍男女主人公追求自由爱情婚姻的行为角色,即封建礼教的极力维护者:第二类则是人力不可违抗的客观因素——人鬼殊途,阴阳相隔,这类因素因其客观性难以避免,跟主观因素难以相提并论,但同样对男女主人公的自由爱情起到阻碍作用,因而二者一同归类为“阻力因素”。

于是,通过上述分析可以得知:

第一个栏目是对爱情的不自知,第四个栏目是对爱情的成功实践,这两个栏目构成一个“二元对立”:第二个栏目的事件均与自由爱情有关,共同特征是对自由爱情的发挥和弘扬,第三个栏目同样有关自由爱情,但共同特征是对自由爱情的抑制和阻碍。因此,第二、三栏目再次形成一个“二元对立”。这也再次验证了“结构主义注重二项对立的分析方法,类似一般所谓的一分为二,即把所研究对象分为一些结构成分,并从这些结构成分中找出对立的、有联系的、排列的、转换的关系,认识对象的复合结构”的主张。

三、《牡丹亭》的深层文化内蕴

结构主义最基本的观念就在于两点:重功能和重关系,认为世界是由事物之间的关系而非本身构成。“功能”是指关系中的功能,无需到文本之外寻找任何参照:所谓“关系”是功能的关系,无需关心文本之外的价值和意义。通过上述分析,《牡丹亭》中存在的“关系结构”和“二元对立”新秩序以及已经明确建立,四个栏目各自的功能属性及其关系架构也明确定性,因此,其内在的“至情”思想与浪漫妥协性也逐渐清晰明了。

通过一、四栏目的对立,杜丽娘和柳梦梅二人内心深处自觉向往和追求爱情的潜在意识被着重突出,且似乎有一种自然而然的发展趋势从中渗透出来。二人的一切自发行为及斗争活动都是出于对“爱情”的向往和追求,其内在根源在于汤显祖的“至情”主张——充分强调“情”的作用,认为一切的创作都是“为情而作”。

在追求自由爱情、“情”在作品中占据中心地位的同类主题作品中,相较于《西厢记》来说,《牡丹亭》作出了重大突破和进步。《西厢记》有着十分明确的主题思想,其唱词中明确指出:“愿普天下有情的都成了眷属”,直截了当表达作者内心的观点和期盼:而“汤显祖爱情至上的‘至情思想,使他采取以矛盾的一面绝对压倒另一面的方式来表达他的理想,其间的戏剧态度是理想主义和任性自我的”,这也是他采用“梦境”形式承载情节发展走向的主要原因。为了最大限度的追求“至情”,故事人物必然要与现实发生巨大冲突,违背封建传统观念和社会伦理秩序的行为在现实生活中无法真正实现,此时“梦境”便成为一个可供故事人物任意发挥却具有了一定合理性的浪漫空间。另外,采用“复生结构”和不顾现实逻辑的写作手法,将现实和梦幻二者之间的关系进行了一个奇特的处理,虽然违反现实逻辑、时间和空间逻辑,甚至突破传统的道德规范,但通过这种结构设定,反映出更加广泛的现实深度,故事内在的都是在为自己“爱情至上”的“至情”思想服务。明代程朱理学盛行,社会思想的主流是“存天理、灭人欲”,统治者将其作为巩固自身政权的工具,在这一社会政治条件下,封建礼教文化发展到顶峰,人性被最大程度的抑制,汤显祖能够在这种社会背景下,发出追求自由、爱情至上的強烈呼声,其“至情论”的进步性和深刻意义发人深省。

在二元对立结构中,虽然花神、判官、道姑、皇帝(黄泉)等行为主体被定义为助力因素,但花神、判官或为神、或为鬼,均非现实生活中真切存在的事物,难以真正实现,其本身的神幻色彩赋予故事以强烈的浪漫性;皇权(皇帝)这一至高封建礼法的代表者,更对故事最终的圆满结局更是发挥了最大作用:杜丽娘和柳梦梅二人与封建大家长代表人——杜宝——之间的矛盾与嫌隙,通过皇帝这一角色才得到调和消解,最为关键的是,二人的爱情最终也是通过皇帝才得到合法化认证。但是,这一角色的内在双重性不可忽略,虽然皇帝是杜丽娘与柳梦梅二人追求自由爱情、促成圆满婚姻的关键助力因素,但他同时还是封建伦理和礼法秩序的最大维护者和代表,他的介入,为杜丽娘与柳梦梅二人的爱情和婚姻披上了合乎封建礼教的外衣,男女主人公的一切行为结果至此都已合法化,完全被世人接受。此外,男女主人公的行动轨迹上也充分体现了这一点,故事发展过程中的每一具有转折性作用的关键事件和故事环节,如梦中相遇、人鬼相恋、考取功名、金榜题名、皇权相助等等,都在不同程度上寻求着社会礼法制度的契合点和认同。

虽然无论通过何种手段或媒介,《牡丹亭》的最终结局都是大团圆式的、圆满的,故事主题仍旧是个人追求至高无上爱情的目标对封建礼法禁锢的最终胜利和绝对超越,但在某种程度上,《牡丹亭》深层结构中所渗透出来的“爱情”至上浪漫性和对封建礼法的妥协性是难以掩盖的。