2019新型冠状病毒肺炎研究进展

秦红亚 刘瑞娟 苗健龙 周金花 马书梅 张影影

自2019年12月下旬,不明原因肺炎迅速蔓延,中国疾控中心立即开展了流行病学和病因调查[1]。随后高福团队鉴定出一种新型冠状病毒为病原体[2],世界卫生组织将其命名为2019年新型冠状病毒(2019-nCoV),目前该病毒又有了新的命名:SARS-COV-2(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2),由其引发的疾病命名为2019冠状病毒病(Corona Virus Disease-9,COVID-19),受感染患者多累及肺部,因此国家卫生健康委员会将其引起的肺炎命名为新型冠状病毒肺炎(新冠肺炎,NCP),并将COVID-19列为《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病,采取甲类传染病的预防及控制措施。截至2020年2月14日24时,全国累计报告确诊病例66492例,累计死亡病例1523例。此外,多个国家已报道确诊患者,大多数涉及生活在武汉或访问武汉的人们,已经明确了人与人之间可以传播[3]。本文汇总了截止目前为止国内外发表的关于COVID-19的相关文章,对COVID-19的病原学、流行病学,临床特征,胸部影像学及药物治疗进行分析、综述,以助全面认识及正确应对COVID-19。

病原学

冠状病毒是一种有包膜的单股正链RNA病毒,呈圆形或椭圆形,常为多形性,因病毒包膜上有向四周伸出的突起,形如花冠而得名。冠状病毒通常与人类的急性呼吸道感染有关,是比较复杂的一类病原体。严重急性呼吸系统综合症冠状病毒(SARS-CoV)和中东呼吸系统综合症冠状病毒(MERS-CoV)是可引起人类严重呼吸系统疾病的人畜共患病原体[4],曾在世界范围内传播,受到国际广泛关注。高福团队发现SARS-COV-2与MERS-CoV和SARS-CoV基因特征不同,是一种新型的冠状病毒,属于冠状病毒科的轮状病毒亚属,是感染人类的冠状病毒家族的第七个成员[2]。对于SARS-COV-2的理化特性目前尚未明确,当前普遍认为其对紫外线和热敏感,乙醚等脂溶剂可有效灭活,氯己定效果差[5]。SARS-COV-2为RNA病毒,在疾病发生、发展过程中可能出现变异,从而增加疫情防控难度。

流行病学

传播是传染病生物学和流行病学的中心原则,对于许多病毒而言,发病过程中的关键步骤之一就是从动物到人类的跳跃。SARS-COV-2与分离自云南的中菊头蝠冠状病毒有96%的核苷酸相似性[6],起源可追溯到中国武汉的海鲜批发市场,蝙蝠可能是该病毒的原始宿主,市场上出售的动物可能是中间宿主[7],其人畜共患能力尚待探究。目前所见传染源主要是SARS-COV-2感染的患者,无症状感染者也可能成为传染源。经呼吸道飞沫和接触传播是主要的传播途径[5],SARS-COV-2具有与SARS-CoV类似的S蛋白结构,能够与人类的细胞受体——血管紧张素转化酶II(ACE2)结合感染细胞[6],有研究显示ACE2在肺及小肠组织表达尤其丰富[8],2020-02-13中国疾控中心人员从确诊患者粪便中分离出2株新型冠状病毒,证明粪便中确有活病毒存在,更提示我们SARS-COV-2有经粪口传播的可能性。是否可经气溶胶或母婴传播亦需进一步明确。从目前播散速度看其人际间传播能力较强,人群普遍易感[5]。通过进一步研究SARS-COV-2与ACE2的亲和力可能能够验证其传播能力。中国疾控中心首次调查发现此病毒平均潜伏期约为5.2天,最长未超过14天,基本再生数(RO)估计为2.2[1],预测了SARS-COV-2的传染性,为人类认识SARS-COV-2的流行病学特征提供了第一手资料,但基于病患的增加及国家的一系列防控措施,流行病学数据可能会不断更新。应当继续监测更多患者的流行病学特征,密切调查该病毒来源及中间宿主,关注其未来的进化方向、适应能力、传播能力和途径,对疫情防控具有重要指导作用。

临床表现

高福团队报道了3例首批发现的不明原因肺炎患者,临床表现为发热、咳嗽伴胸部不适[2]。黄朝林教授团队报道了41名首批确诊COVID-19患者的临床特征,感染症状包括发热、干咳、全身无力等表现,上呼吸道症状并不突出;但在SARS-CoV感染者中常见的腹泻等胃肠道症状,在COVID-19患者中不显著[9]。Chen N等回顾性分析了99例COVID-19患者的临床表现,发现99名患者中发烧、咳嗽者较多,皆占患者总数50%以上,呼吸急促占31%,肌肉疼痛占11%,亦有精神错乱、头痛、喉咙痛、流涕、胸痛表现,腹泻、恶心和呕吐患者较少[10]。以上我们可以看到,常见的症状即发热、咳嗽、呼吸困难、乏力,可伴有上呼吸道症状,COVID-19诊疗快速建议指南(标准版)指出发热为典型症状[11]。需要注意的是轻症患者可无阳性症状及体征,一部分重症、危重症患者中可出现中低热,甚至无明显发热[5,11]。ACE2在肠道高表达提示病毒首发表现消化道症状是可能存在的,袁国勇教授团队报道的6例病人中有2例出现明显消化道症状[3];美国的首例确诊患者报告了咳嗽伴恶心、呕吐及大便异常[12],随着疫情扩散及病例数量增多,COVID-19患者有出现不典型症状为首发表现可能,对于此类患者应做到“早发现、早诊断、早治疗”,避免漏诊。发病早期多数患者外周血白细胞总数可正常或减少,淋巴细胞计数减少,超敏-C反应蛋白增高,降钙素原正常[5]。经过初步临床观察,COVID-19重症患者可出现IL-6,TNF-a,IFN-γ等促炎性细胞因子的显著升高[13,14],具有细胞因子风暴的特征。细胞因子风暴的目的是激活免疫系统到达极限进一步攻击病毒,但易使免疫系统失控出现全身炎症反应综合征(SIRS)及重要脏器损伤,比如重症COVID-19患者肾损害多见,且发病早[10],因此有必要监测患者炎症指标评估病情变化。患者血清中白细胞介素-2受体(IL-2R)、白细胞介素-6(IL-6)表达水平可能有助于预测COVID-19的严重程度及预后,两者高表达提示病情重、预后差[14],也为进一步研究特异性抗体中和细胞因子从而防止病情恶化及死亡提供依据。

影像学表现

CT影像学检查为强推荐的辅助诊断方式[11]。早期因肺水肿及透明膜形成,肺泡间隔毛细血管扩张充血,CT多呈现单侧或双侧的单个或散在磨玻璃密度影,可呈斑片状、团状,其内可见支气管充气征,肺泡腔内液体渗出和小叶间隔间质水肿后也可呈实变影、结节影、小叶内间隔增厚及间质性改变等多种形态,病灶多累及中外肺野、胸膜下区(如图1)[15]。王卫国等分析了14例早期病例,发现部分患者临床症状与CT表现存在时间上的差异(如图2)[16]。部分患者早期病灶密度淡,范围小,胸片显示易漏诊,建议有条件者胸部CT取代胸片检查。进展期因肺泡腔内聚集大量渗出液导致肺泡及间质水肿进一步加重,纤维素样渗出使肺泡融合。CT表现为由早期的小片影发展为融合大片的实变影、单发病变发展为多发病变(如图3),其内可见充气支气管征[11,15,16],结节周围病变可有“晕征”病灶内可见细网格影(细血管网),有的病变有“反晕征”,病变部位多在双肺中下叶胸膜下,胸腔积液少见。重症期患者双肺弥漫性磨玻璃影或实变影,可迅速进展为“白肺”,可见有肺纤维化(如图4)[12]。临床可表现为急性呼吸窘迫综合征(ARDS),同时可继发细菌、真菌等病原菌感染。此期病变进展快,病情危重,少部分患者可吸收消散,可遗留有纤维条索影[5,11,15]。综上,新冠肺炎的胸部CT特征性改变即胸膜下或外周的磨玻璃影或晕征,多伴支气管通气征。

药物治疗

目前尚无特效疫苗及抗病毒药物,疫苗研发有其周期及规律,短期无法应用于临床。指南推荐可试用α-干扰素、洛匹那韦/利托那韦[5,11],α-干扰素能够增强机体免疫力,洛匹那韦是一种人类免疫缺陷病毒1(HIV-1)蛋白酶抑制剂,具有广谱抗病毒活性,利托那韦可以抑制洛匹那韦代谢从而增加其血药浓度,因此洛匹那韦通常与利托那韦联合使用。2003年SARS期间香港学者发现洛匹那韦联合利托那韦对比利巴韦林单药治疗可降低ARDS发生及死亡风险[17]。早期应用洛匹那韦/利托那韦抗冠状病毒可降低患者病死率和减少糖皮质激素用量,晚期应用无显著疗效[18]。因此,临床工作中对于确诊的COVID-19早期患者尽早应用洛匹那韦/利托那韦或许获益更大,但其疗效及安全性仍存在争议,需进一步评估。Holshue报道了美国首例确诊患者病情恶化后尝试性给予静脉注射瑞姆昔韦(Remdesivir),发现瑞姆昔韦可能对抑制SARS-COV-2有良好效果[12]。瑞姆昔韦是一种正在研发的新型核苷酸类似物,在MERS-CoV的治疗上瑞姆昔韦联合β-干扰素的效果优于洛匹那韦/利托那韦[19],目前已在国内进行临床试验评估其在COVID-19的治疗上的效果。2020-02-04李兰娟院士团队在武汉公布最新研究成果:阿比朵尔、达芦那韦能够有效抑制SARS-COV-2,是治疗COVID-19中的一项重大发现。目前应用于临床的多为广谱抗病毒药物,治疗效果多需实践评估。对于抗菌药物应当避免盲目使用,尤其是联合广谱抗菌药物[5,11]。糖皮质激素的使用存在争议,应根据患者病情酌情使用[5],适量应用糖皮质激素能够减轻炎症反应,促进肺部病变吸收,但亦应该注意到大剂量糖皮质激素会延缓SARS-COV-2的清除,且有一定的不良反应发生率[11]。免疫球蛋白是人体中提纯而来的血液制品,含有大量抗体,与抗原相互作用可中和及杀死细菌、病毒,大剂量作用下还能清除人体中免疫复合物,与抗病毒药物合并使用,可提高对某些严重病毒性疾病感染的疗效,因此免疫球蛋白应用于COVID-19的治疗中值得临床推广。COVID-19患者体内可有天然抗体,有条件情况下有必要考虑恢复期血浆治疗。SARS-COV-2的S蛋白具有独特的弗林蛋白酶样切割位点(RRAR)[20],在研究其致病性及开发疫苗等药物等方面具有潜在意义。此外我们还应注意到SARS-COV-2能够与ACE2结合,为药物研发提供了方向。对于合并高血压患者在降压药物的选择上应考虑避免使用ACEI/ARB类药物。患者常存在焦虑恐惧情绪,治疗过程中应加强对患者的心理疏导[11]。

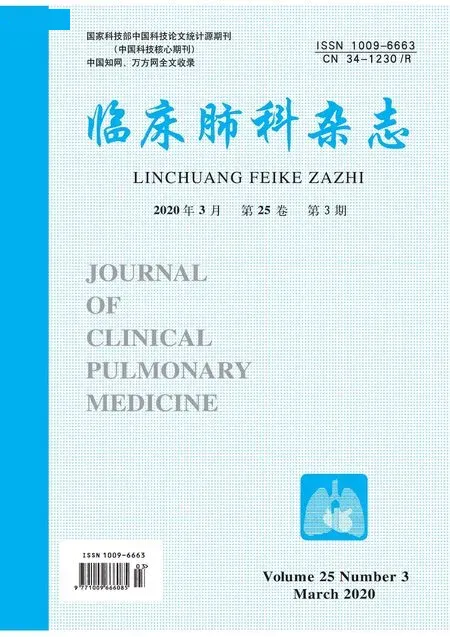

图1 新冠肺炎患者首次胸部CT检查的各种影像学表现[15]

a)双肺散在磨玻璃影,可见血管充血、增粗、穿行; b)双肺胸膜下节段性磨玻璃影,可见血管充血、增粗、穿行; c)左下肺胸膜下实变影伴支气管充气征; d)右肺大片磨玻璃影,可见小叶内间隔增厚,右侧少量胸腔积液; e)双肺磨玻璃影、实变影,可见支气管充气征及纤维化病灶; f)与e为同一病例,可见纵隔淋巴结增大。

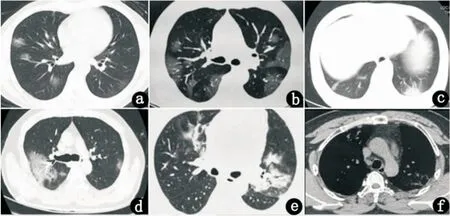

图2 早期胸部CT表现不典型的新冠肺炎患者的胸部CT演变过程[16]

a)早期胸部CT,未见异常影像学改变,b)5天后复查,出现左下肺局限性磨玻璃影,伴支气管充气征。c-d) 10天后复查,表现为双肺散在磨玻璃影,左下肺实变。

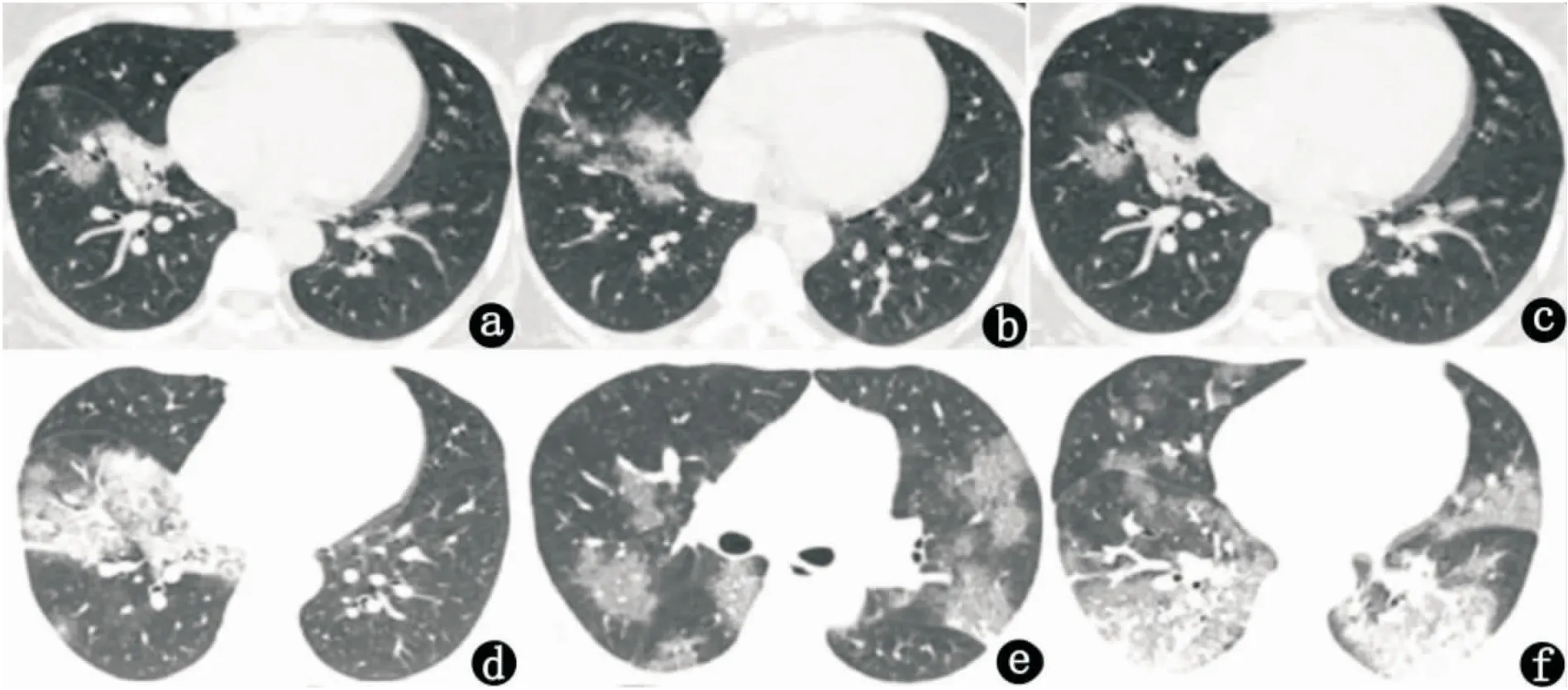

图3 一名33岁女性新冠肺炎患者的胸部CT进展过程[15]

a-b)首次胸部CT呈双肺下叶团片状磨玻璃影,c-d)3天后复查可见范围扩大,伴实变及小叶间隔增厚,e-f)8天后复查呈现融合的大片磨玻璃影及实变影,可见叶间胸膜增厚。

图4 一名53岁男性新冠肺炎患者的胸部CT进展过程[15]

a)首次胸部CT见右肺下叶小片状高密度影;b)3天复查CT见不规则磨玻璃影;c-d)6天复查见多发淡薄磨玻璃影,提示较前明显进展;e-f)10天复查见双肺多发斑片状磨玻璃影,伴实变及纤维条索影;g-i)14天复查见“白肺”表现,伴支气管充气征;j-l)治疗后有所吸收。

结 语

综上所述,人们对SARS-COV-2已经有了一定的了解,SARS-COV-2是一种新型冠状病毒,此病毒的流行病学尚未完全清楚,需要进一步调查。感染后典型症状为发热、乏力、干咳、呼吸困难等,有出现不典型症状为首发表现可能。治疗过程中应密切监测炎症指标,避免过度炎症反应。典型的胸部CT表现即胸膜下或外周的磨玻璃影或晕征,多伴支气管通气征。其影像学表现变化较快,病变可短时间内增多或减少,因此复查间隔时间应较普通肺炎更短,早期(病变不稳定时)建议2-3天复查。随着确诊及疑似病例的逐渐增多及核酸检测的滞后性、医疗资源的缺乏,是否用CT代替核酸检测诊断COVID-19成为探讨话题,应该清楚的是在疫情爆发期间,核酸检测阴性情况下仍需根据患者临床表现、相关检查及医生的经验综合评估,避免遗漏疑似病人,造成更大范围的扩散。及时有效的治疗措施尤为重要,目前尚无特效疫苗及抗病毒药物,希望在发挥出已知的药物疗效基础上能够筛选出更多有效药物,尽早研发出疫苗及特异性药物。适时使用免疫球蛋白及抗菌药物,合理使用糖皮质激素,同时应不忘心理治疗。目前针对COVID-19有许多问题亟待发现及解决,我们必须认识到COVID-19给人类带来极大挑战,了解和控制疫情刻不容缓!