埋藏式心脏转复除颤器用于心源性猝死一级预防患者全因死亡危险因素分析

王震 程中伟 邓华 程康安 陈太波 高鹏 杨德彦 范静波 张宇成 方全

多种疾病可以导致心力衰竭(简称心衰),临床以心肌梗死导致的缺血性心脏病、扩张型心肌病较为多见。已有研究表明,左室射血分数(LVEF)≤0.35的心衰患者随访过程中全因死亡率较LVEF在0.36~0.45之间的患者高[1],而药物治疗如β受体阻滞剂[2]、血管紧张素转化酶抑制剂[3]等可改善心衰患者长期预后,但心源性猝死的预防则主要依靠埋藏式心脏转复除颤器(ICD)治疗。早期研究证实,曾有心脏停搏、心室颤动(简称室颤)或伴血流动力学不稳定的室性心动过速(简称室速)的心衰患者植入ICD可显著降低死亡风险[4]。随着研究进展,2015年ACC/AHA心衰指南首次推荐ICD用于LVEF≤0.35的心衰患者心源性猝死的一级预防[5]。然而,国内ICD植入患者相对较少,且ICD一级预防比例较低,如国外多中心研究中二级预防患者仅占约30%[6-7],而最近阜外医院的一项研究显示在植入ICD的428例患者中二级预防患者占89%,一级预防患者仅占11%(不足50例)[8]。此外,国外不同临床研究的全因死亡独立危险因素各不相同[9-13]。笔者对北京协和医院ICD一级预防患者全因死亡的危险因素进行研究。

1 资料与方法

1.1研究人群 本研究为单中心回顾性队列研究,选取2006年1月至2017年12月于北京协和医院植入ICD或心脏同步化并心律转复除颤器(CRT-D)的心源性猝死一级预防患者,纳入标准为:①LVEF≤0.35,NYHA心功能Ⅱ或Ⅲ级,或LVEF≤0.30,NYHA心功能Ⅰ级的缺血性心脏病患者;②LVEF≤0.35的非缺血性心衰患者;③既往无持续性室速或室颤病史。

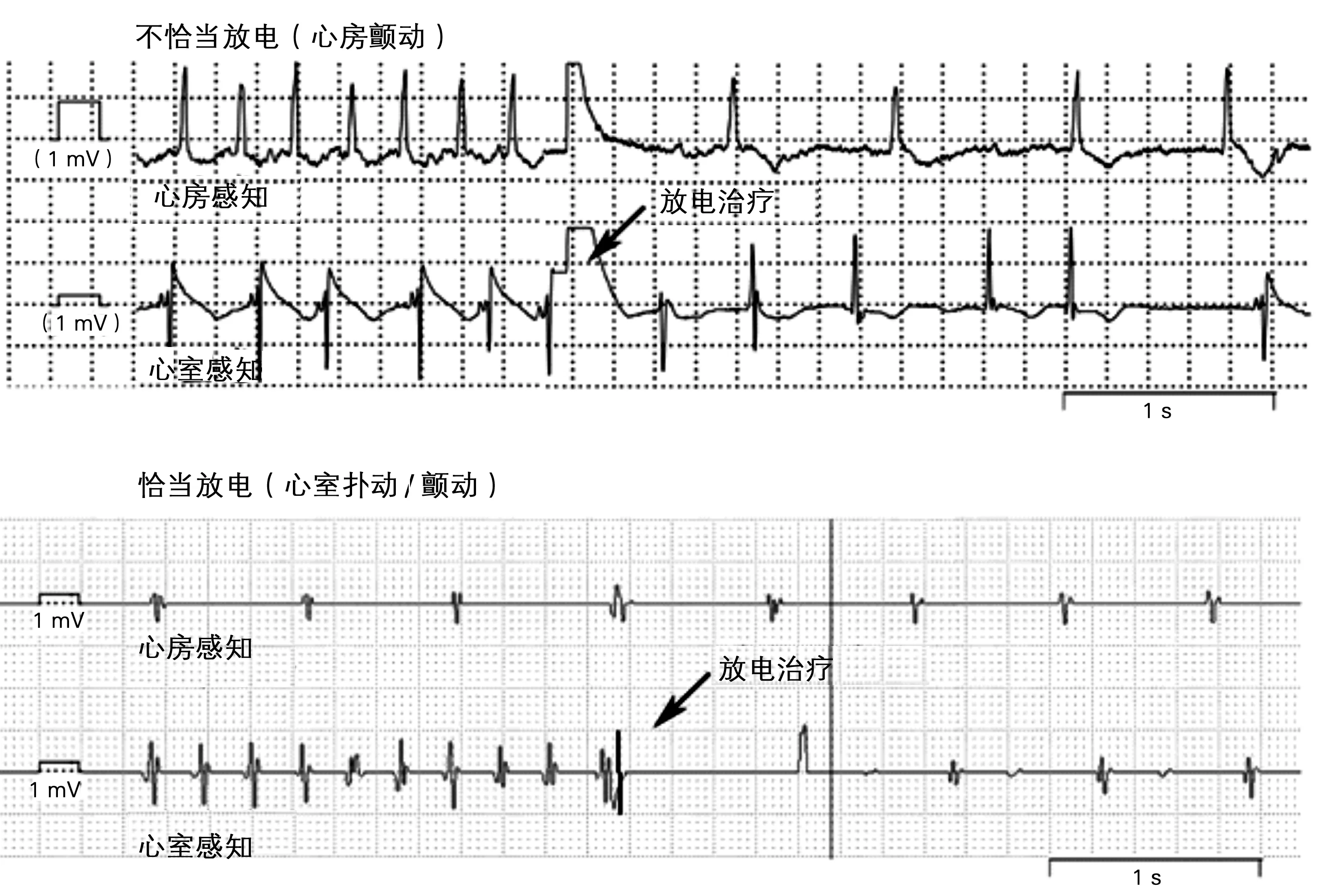

1.2患者随访 ①记录患者ICD植入时基础临床信息。所有患者定期门诊随访观察患者放电治疗事件以及电话随访患者存活情况。随访时间定义为ICD植入日期至最后一次随访日期, 随访截止日期为2018年10月。②恰当放电治疗定义为由持续性室速或室颤诱发的放电治疗,并由3名心内科电生理方向副教授根据腔内心电图共同判断是否为恰当放电治疗,鉴别要点包括:腔内心电图QRS波形态及宽度、心律失常事件突发性、心动周期稳定性、有无干扰或T波过感知;此外,双腔ICD还可根据心房及心室的心率比、房室起源点、房室传导关系来鉴别(图1)。

图1 不恰当放点与恰当放电图例

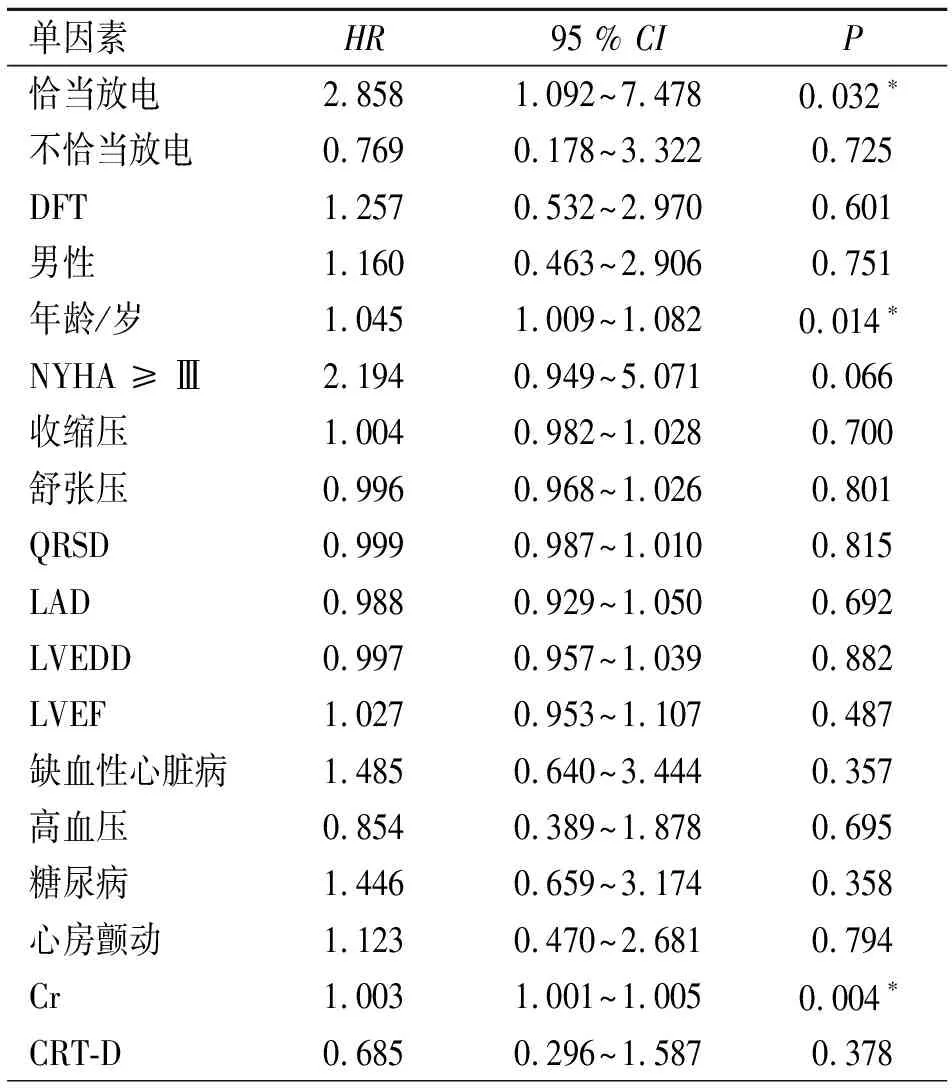

1.3数据统计 患者临床信息根据数据特点应用平均数±标准差、中位数及四分位数或例数及百分比表示,并用T检验、曼-惠特尼秩和检验或卡方检验对比。应用单因素Cox回归分析与全因死亡可能相关的危险因素,其中恰当放电治疗及不恰当放电治疗为依时协变量,随后将P<0.05的因素纳入含依时协变量的多因素COX回归进行分析,明确全因死亡的独立危险因素。

2 结果

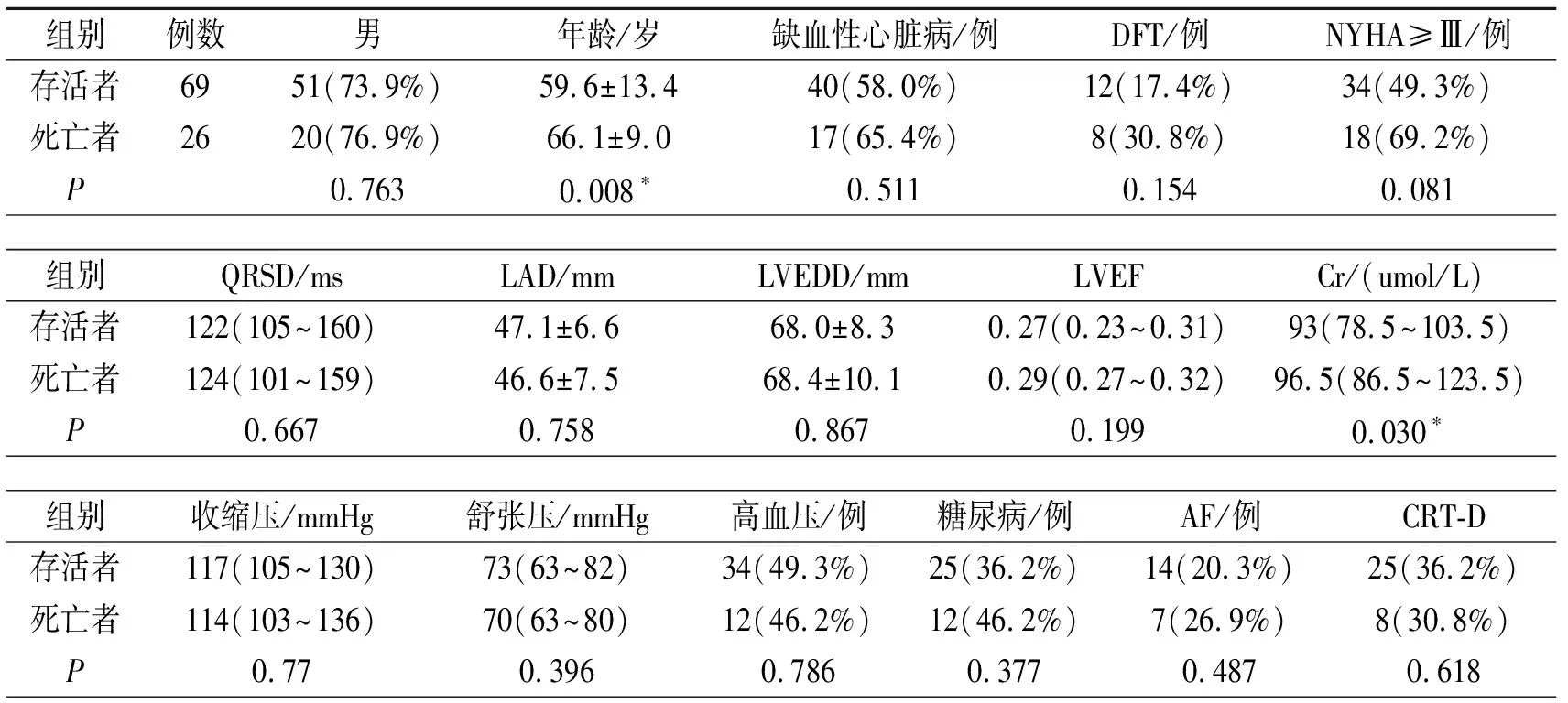

2.1患者基础临床信息 共收集206例,除外二级预防患者86例、不满足入组标准的患者18例、资料不全患者7例,最终95例ICD一级预防患者纳入临床统计。患者平均年龄(61.4±12.7)岁,其中男性71例(74.7%)。所有患者随访的中位数47(14~69)个月,26例患者死亡,存活患者69例。相对于存活患者,死亡患者ICD植入年龄更高,且血肌酐水平更高(P均<0.05)。

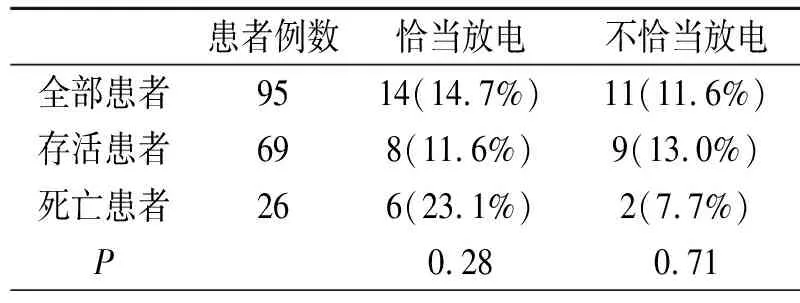

2.2患者放电治疗事件分析 随访过程16例患者接受恰当放电治疗,13例接受不恰当放电治疗,存活患者及死亡患者中接受恰当放电治疗比例及不恰当放电治疗比例均无显著差异(表2)。

表1 患者基础临床信息

注:DFT:除颤阈值测试;NYHA:纽约心脏协会心功能分级;QRSD:QRS时限;LAD:左房前后径;LVEDD:左室舒张末期

内径;LVESD:左室收缩末期内径;Cr:血肌酐浓度;AF:心房颤动;CRT-D:心脏同步化并心律转复除颤器;*P<0.05

表2 ICD患者放电治疗比例

2.3全因死亡独立危险因素分析 单因素COX回归显示恰当放电治疗、年龄以及血肌酐水平为死亡的危险因素。而不恰当放电治疗、DFT不是全因死亡危险因素。随后将恰当放电治疗、年龄、以及血肌酐水平纳入多因素COX回归发现恰当放电治疗(HR=3.252,95%CI:1.218~8.682,P=0.019)、年龄(HR=1.048,95%CI:1.011~1.086,P=0.011)、血肌酐水平(HR=1.003,95%CI:1.001~1.005,P=0.002)为ICD患者死亡的独立危险因素(表3)。

3 讨论

虽然ICD用于心脏猝死一级预防已经获得广泛认可多年,但是近年来研究显示植入ICD的一级预防患者生存还受其他因素影响。既往研究结果显示ICD放电及抗心动过速起搏治疗事件均不提示患者后续死亡风险增加[10],然而另有研究表明放电治疗事件是ICD患者死亡的独立危险因素[14],此外有研究显示只有恰当放电治疗才是ICD患者死亡的独立危险因素[15]。本研究发现恰当放电治疗为ICD患者全因死亡的独立危险因素,目前研究认为接受恰当放电治疗患者全因死亡风险更高的原因可能是接受恰当放电治疗患者心脏本身基质病变较重或放电治疗导致心肌损伤。然而,本研究与国外研究结果显示ICD植入时行除颤阈值测试患者与其他患者相比死亡风险无增加[16],且不恰当放电治疗不增加患者死亡风险[15],提示ICD放电治疗引起的心肌损伤并不会影响患者死亡风险。此外,Yung等[11]发现室速、室颤及心房颤动或心房扑动诱发的放电治疗显著增加了患者死亡风险,而窦性心动过速、过感知、干扰等导致的放电并没有增加患者死亡风险,考虑患者心脏本身的房性或室性心律失常事件才是增加死亡风险的主要原因,而心律失常事件多因心脏基质病变如瘢痕形成。因此,我们或许可以认为恰当的放电治疗对心肌的损伤并不会影响患者的死亡风险,而恰当放电治疗与死亡相关是因为恰当放电治疗代表了患者心脏本身基质病变较重。

表3 Cox回归分析全因死亡的独立危险因素

注:NYHA:纽约心脏协会心功能分级;QRSD:QRS间期;LAD:左房前后径;LVEDD:左室舒张末期内径;LVESD:左室收缩末期内径;LVEF:左室射血分数;Cr:血肌酐浓度;CRT-D:心脏同步化并心律转复除颤器;*P<0.05

目前不同研究发现不同的死亡相关危险因素,而大多数都包括年龄及肾功能损伤,这与本研究相同,而国外不同研究发现的其他危险因素可能还包括性别、LVEF、缺血性心脏病等[9-11,13]。如缺血性心脏病方面,一项多中心研究表明缺血性心脏病患者首次恰当放电治疗风险增高[13],而另有部分研究结果显示缺血性心脏病与非缺血性心衰患者相比,恰当放电治疗无显著差异[17-18]。而性别及LVEF方面,Bilchick等[9]随访中位数4年ICD一级预防患者,结果显示年龄≥75岁、慢性肾脏疾病、LVEF≤0.20是死亡的危险因素,另有研究结果表明女性ICD一级预防患者死亡风险较男性更低[13]。而Zhang等[12]研究结果显示性别、LVEF不同并不会引起死亡风险显著改变。不同研究结果差异的原因可能是由于研究人群、随访时间的不同。本研究为单中心回顾性研究,结果仍需后续多中心前瞻性研究进行验证。