QT间期的测量及校正QTc间期计算公式在不同心率下其值的分布及意义*

于杨 白融 刘文通 向晋涛

QT间期近似于去极化开始和心室肌复极末期之间的时间间隔。研究发现QT间期的过长或者过短,都有可能引起恶性心律失常导致猝死等不良心血管事件。QTc为0.60 s的受试者发生随访心脏事件的风险比QTc为0.40 s的受试者风险高2.76倍,由长QT综合征增加的这种风险可能与药物引起的QT延长风险相似[1]。

QT间期与心率(HR)有关,临床上多采用校正公式来计算出QTc值,这是一种标准化的QT间期,是设定在HR为60次/分时标准化的QT间期。但是临床上校正换算公式较多,哪一种更适合校正一直有不同研究和争议。虽然Bazett和Fridericia公式已经使用了近百年,现在仍是最常用的方法,但对其精确性和有效性的不断研究深入,以Bazett公式为代表的传统公式表现出一定的局限性,同时FDA也不推荐Bazett公式的使用[2],导致了QT校正公式的不断演化发展。笔者将QT的测量方式及不同公式应用下其QTc值的分布作一分析,以便读者理解及其应用。

1 QT间期的测量及T波和U波的识别

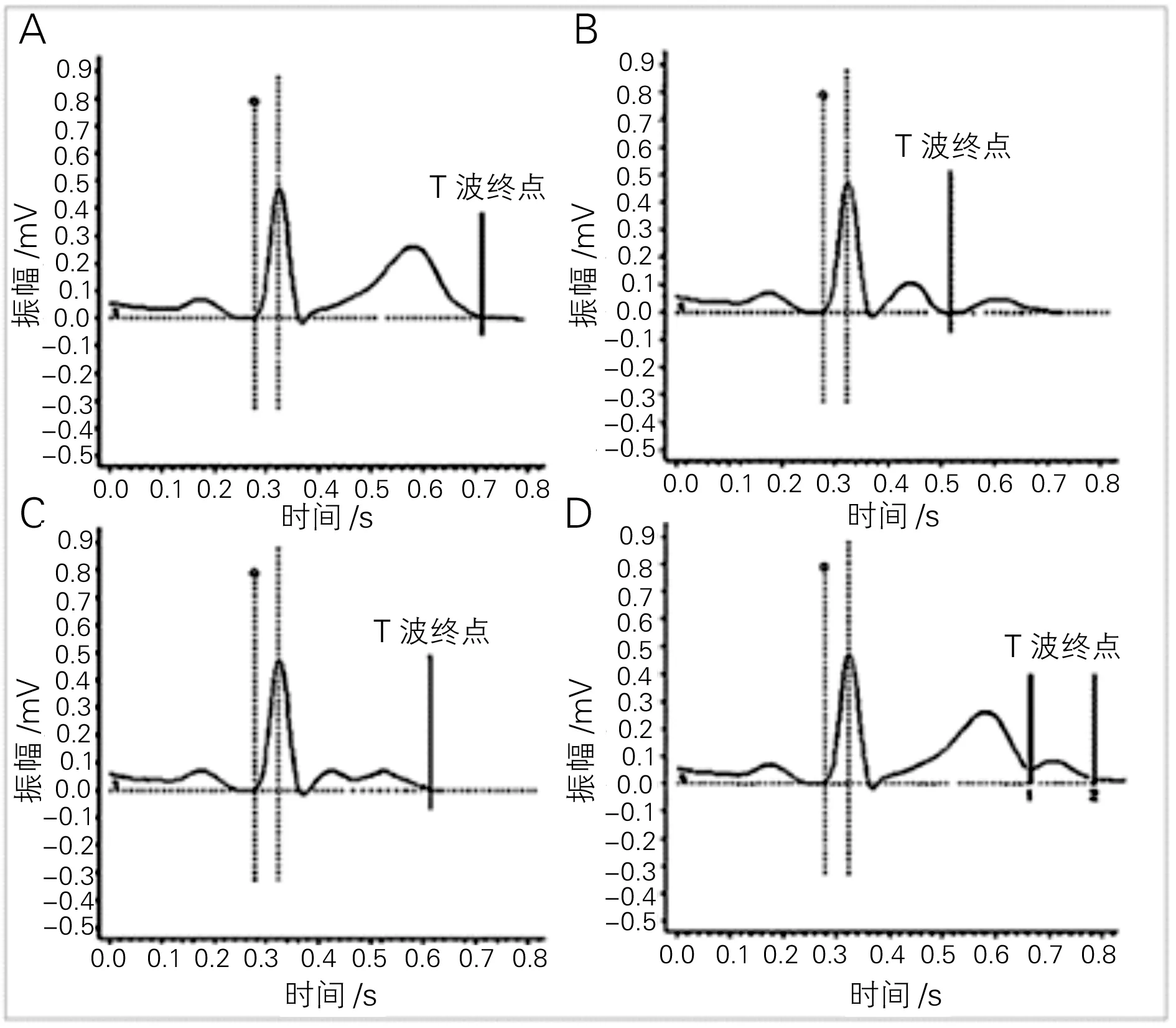

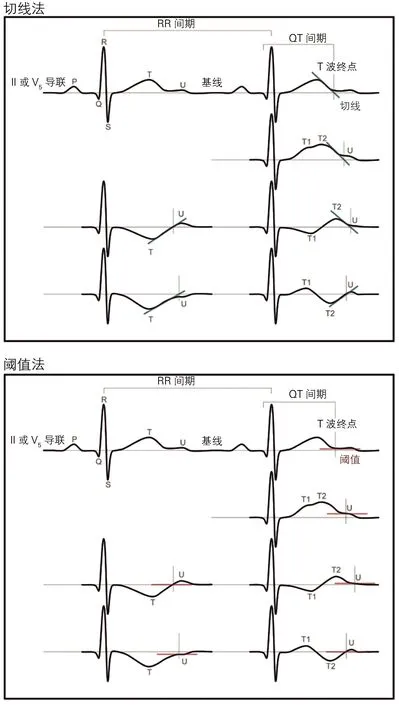

专家推荐手动测量QT间期方法需测量3个胸导联和3个肢体导联并取中值,精确测量QT间期需要一个多通道记录仪,同步记录肢体和胸前导联,最好走纸速度大于50mm/s。 QT间期应从QRS波最早开始至T波末端测量,其末端定义为T波和基线相交。在QT间期的测量中不应该包括U波,测量至少3个或者更多连续心动周期,通常选择导联Ⅱ和V5或V6导联进行测量,并取最长的QT值。正确识别T波下降部分与等电位线相交的点,特别是当T和U波相互靠近时的T波终末部的判定非常重要。通常有几种情况下确定T波的终末部:①确定T波结束下降支返回到TP基线时,其后没有U波(图1A),或者其与随后的U波分离(图1B);②当出现相等或接近相等振幅的双峰T波时,测量QT间期到最终返回基线的时间(图1C);③当很难确定为双峰T波,还是早期U波时,最好记录QT间期和QTU间期(U波的末端被定义为U波的下肢与等电位基线的交点)(图1D)。一般来说,双峰T波常常出现在多个导联中,而单独的低幅度U波最常在侧壁、胸前导联中出现。该方法准确地反映了心室复极的实际持续时间,但它引入了很大程度的主观性,特别是当存在双峰T波或大U波中断T波时,在这种情况下适宜手动测量,但不太适合计算机分析[3]。目前有学者总结出了切线测量法和阈值法可作为测量的标准方法(图2)[4]。

影响准确测量QT间期的另一个混杂因素是心电图上出现生理U波,生理U波并不少见,尤其是窦性心动过缓时。存在正常血钾浓度时的生理性U波定义为T波后的小波折,其高度一般小于T波高度的1/4。如果生理性U波包含在测量中的QT间期中,QT间期将被错误地延长,并且QTc将被显着高估。低钾血症通常与双峰T波有关,而T的第二个组成部分波有时被称为“病态U波”,它通常出现在V2~V4导联;第二个分量与第一个分量相似或更大,两个分量之间的连接通常位于等电位线之上或之下;如果两个分量间隔小于150 ms,就认为是T波的一部分,而不是U波[5]。

A:正常T波;B:T波后跟随U波;C:双相T波;D:T波有2个终点,第2个终点可认为QT终点,也可认为QTU终点(QTU间期)

图1不同情况下对T波终点的判断

图2 切线法和阈值法测量QT间期

T波结束的确定有时是困难的,甚至是不可能的,并且QRS波的起始和T波的结束在不同的导联中是变化的。 QRS波的起始在V2和V3导联中比在肢体导联中提前20 ms出现。有些人认为正常人不同导联测量的QT间期高达50 ms的差异是正常的,甚至有人认为高达65 ms的差异仍在正常范围内,而女性的这种差异低于男性。当在个别导联测量QT间期时,应使用显示最长QT间期的导联,这通常是V2或V3导联。但是,如果测量结果与其他导联相差40 ms以上,则测量结果可能出错,应考虑相邻导联的测量结果。如果T波和U波叠加或不能分离,建议在未显示U波的导联中测量QT间期,通常为aVR和aVL导联,或者通过绘制延长T波下降支与基线交点测量。但应该认识到,以这些方式定义T波的终点可能会使测量的QT间期短于实际测量的QT间期。建议将时间对齐的叠加心电图导联用于测量,以便于QT间期测量并验证QT间期的起始点和终点。鉴于QT间期延长的临床重要性,有必要用计算机算法直观地验证QT间期延长[6]。

心房颤动(简称房颤)时QT间期的测量一直是个难点,部分研究采取的是测量Ⅱ导联,如果Ⅱ导联没有明显的T波,或因为心房的颤动波而造成T波的末端不能被识别时,就应选择测量最长QT间期。在任何要测定的患者中,使用相同的心电图导联来评估整个研究期间的QT间期。考虑房颤时可能对QT间期的影响,建议当房颤转复为窦性心律时,采用恢复窦性心律至少持续5 min后的心电图来评估QT和RR间期,以排除任何QT/RR滞后作用[7]。

2 常用的QTc的公式及来源

QTc的公式有的采用心动周期长度(RR间期)计算、有的却采用HR计算,为了方程的统一比较,笔者将所有公式均转换用HR计算,QTc是以HR为60次/分测得的QT间期为基本的QTc间期,因此,公式转换是以60次/分为基准。

2.1QTc=QT+154×(1-60/HR) 原公式为QTc=QT+0.154×(1-RR),即Framingham公式,源于Framingham研究[8]。该研究收纳了5 209名年龄介于28~62岁的受试者,测量是从静息心电图获得的,走纸速度为25 mm/s。最终归纳出一个线性回归方程QTc=QT+0.154(1-RR),研究者认为这个新公式比传统使用的Bazett公式更精确地校正QT。

2.2QTc= QT/(60/HR)1/2原公式为QTc= QT/RR1/2,即Bazett公式[9],Bazett公式是来源于70 多年前39 例正常年轻受试者的心电图分析结果,至今仍是运用最多的QT间期校正方法。

2.3QTc=QT/(60/HR)1/3原公式为QTc=QT/RR1/3,即Fridericia公式,由Fridericia于1920年根据50例不同年龄的正常人样本得到[10]。

2.4QTc= QT/(60/HR)0.413原公式为QTc=QT/RR0.413,即Dmitrienko公式,是根据13 039例患者统计分析得到,其中男6 351例,女6 688例[11]。

2.5QTcMod=QT×[(120+HR)/180] 即QTcMod公式,是根据57 595例正常人统计分析得到,年龄在5至89岁之间,54%为女性[12]。

2.6QTc=QT+1.75×(HR-60) 原公式为 QTc=QT+1.75×(60/RR-60),即Hodges公式[13]。

3 不同公式在不同HR下QTc值的分布

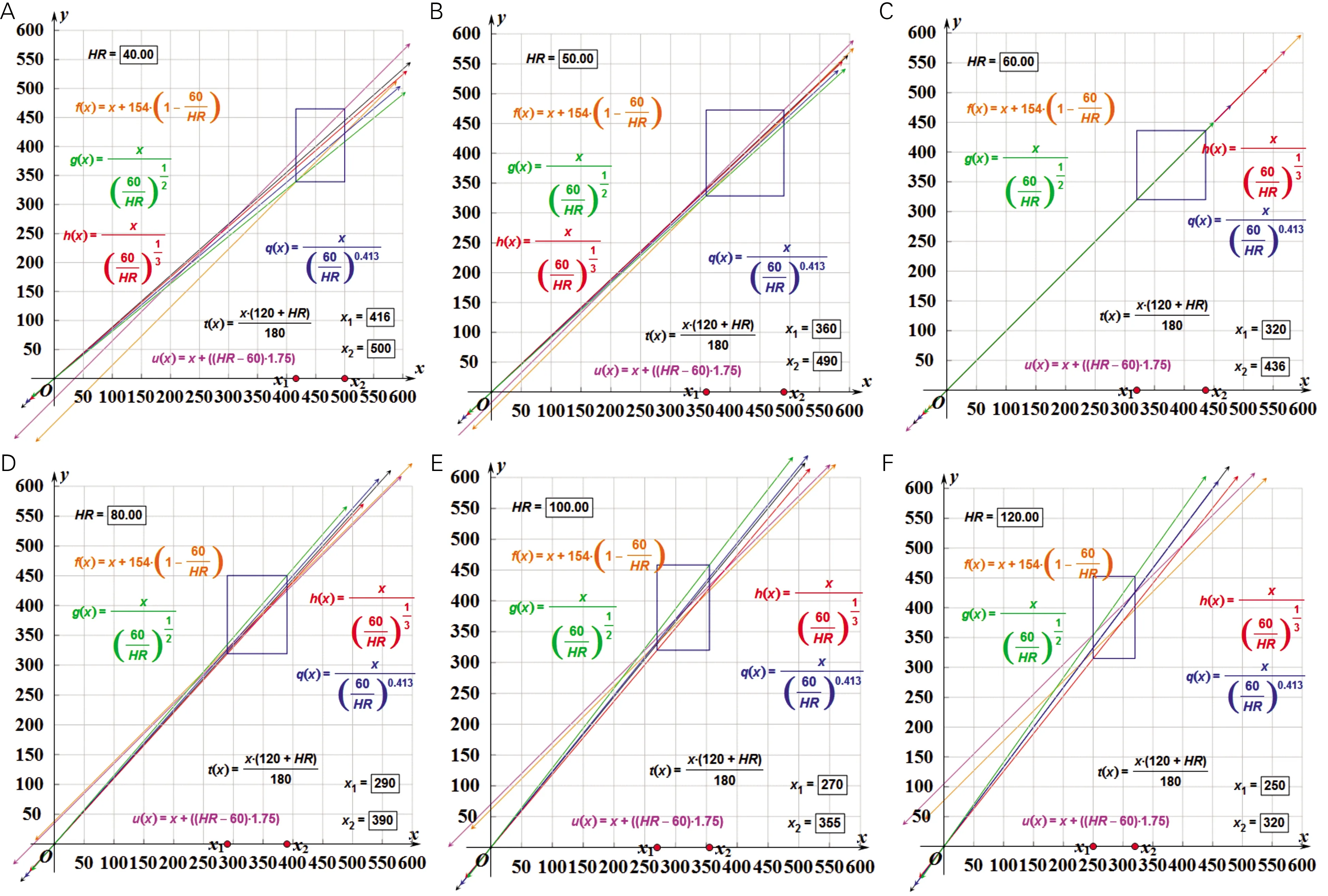

在以上6个计算QTc公式中,右边有2个变量,一个为QT间期(实际测量的),另一个为HR(即实际测量QT间期时的HR快慢值)。为了探讨在不同HR下(慢、正常、快时)QT间期实际测量值与QTc的关系,笔者选择将HR为40、50、60、80、100、120次/分时,描绘出QTc与QT之间的线性关系,并将6个线性关系方程的直线放在一起观察比较,即能看出在不同HR(快慢)下人群测量的QT间期变化范围内各公式体现出来的QTc间期变化规律。

笔者采用美国的免费教育软件《几何画板》制作关于QTc与QT的关系方程。在《几何画板》界面中点击数据栏,在新建参数项中,建立参数HR;令QT=x,QTc=y,6个公式的y分别为f(x)、g(x)、h(x)、q(x)、u(x)、t(x)建立y关于x的方程,再点击数据栏中的新建函数项,根据前述的6个公式建立各自的方程。点击方程式,再点击绘图栏,从绘图选项中选取绘制函数,系统便在二维坐标系中自动描绘相应的y关于x的直线。采用6种不同的色彩表示不同的方程f(x)黄色、g(x)绿色、h(x)红色、q(x)蓝色、u(x)紫色、t(x)黑色,分别取HR为40、50、60、80、100、120次/分时得到了不同HR下的线性方程,见图3(A、B、C、D、E、F)。

横坐标为QT间期,纵坐标为QTc间期,单位为ms; x1-x2为相应HR下QT间期正常范围长方形内各线段所对应的y值为相应的QTc范围

图3不同心率值(A、B、C、D、E、F分别为40、50、60、80、100、120)时6个方程(公式)QT取其相应正常值区间时,QTc值的计算值范围及偏离程度

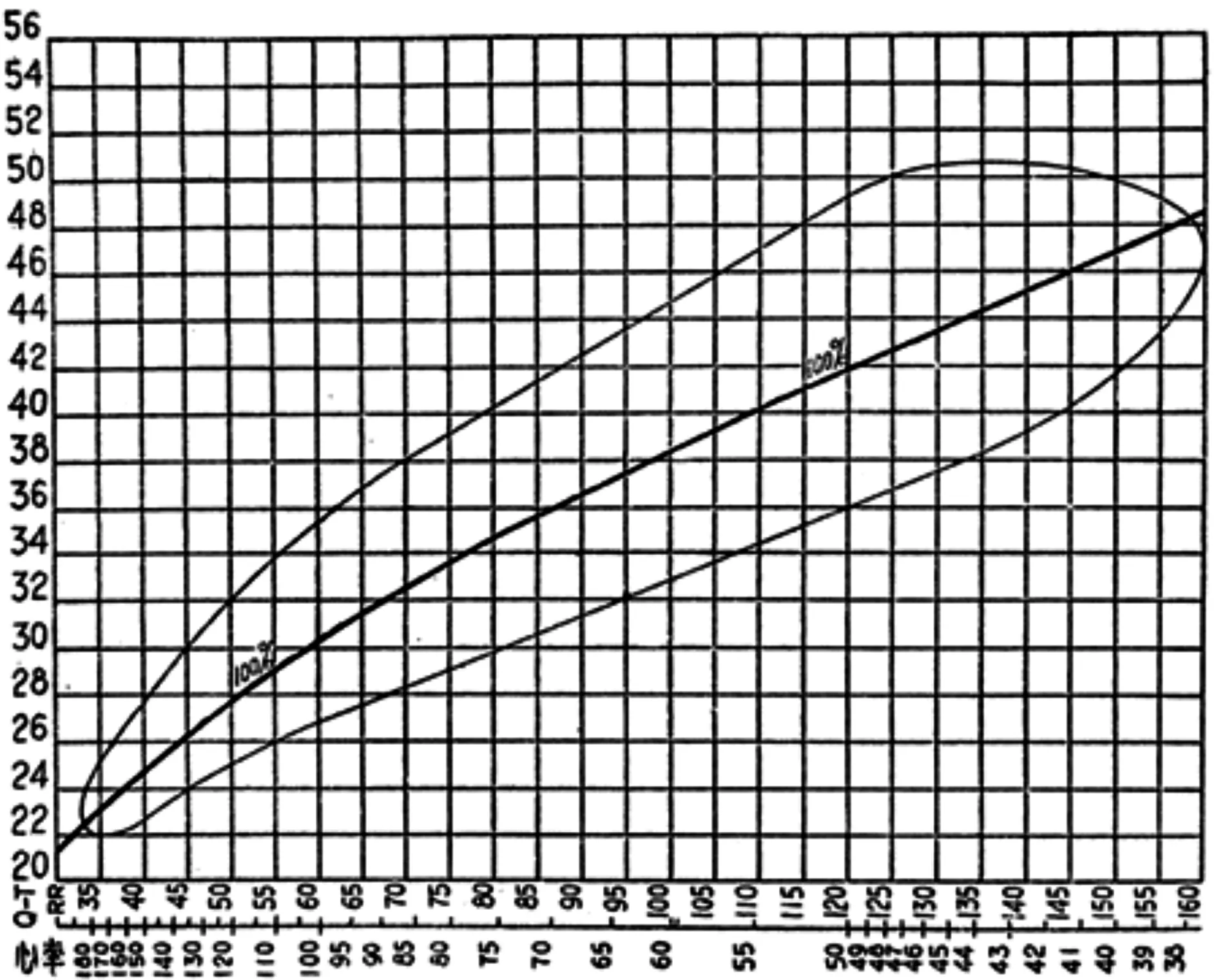

因在相同HR下,不同的个体测量的QT间期不同,但有一个范围,笔者根据上述6个公式选取的6个HR点(40、50、60、80、100、120次/分)建立的6种方程,每个HR值所对应的QT间期有一个区间,参照《临床心电图学》(黄宛主编,1979年版)[14]中关于QT间期在不同HR下的分布区间(图4)查得HR分别为40、50、60、80、100、120次/分HR点时的QT间期范围分别为[416,500]、[360,490]、[320,436]、[290,390]、[270,355]、[250,320]将上述各自在不同HR下的QT间期范围[x1,x2]代入“边界”方程中确定上、下位点,利用相关程序作一长方形,长方行所包涵的各方程的直线段所对应的y值[y1,y2]即为相应的QT间期对应的QTc变化范围,直线的走向代表QTc变化的趋势。

100%的粗线代表平均值,其上下方的曲线表示一般的最高及最低范围QT间期及RR间隔的单位为百分之一秒,心率的单位为次/分

图4不同心率时QT间期的正常范围[14]

当HR=60次/分(图3C),所有公式y=x,即QTc=QT,这是标准化时的QT间期,是人为定义下的标准状况,故所测QT=QTc,正常范围[320,436]。

当HR=40、50次/分时(图3A、B),与60次/分(图3C)相比,长方形中的各方程的线段向右下偏离45度线,40次/分的偏离程度明显大于50次/分时,且各方程线段的距离亦较大。40次/分时,各方程线段偏离由小至大顺序,u(x) 当HR=80、100、120次/分时(图3D、E、F),与60次/分(图3C)相比,长方形中的各方程的线段向左上方偏离45度线(y=x),HR越快,偏离越大,6个方程显示的线段所占的宽度越宽。当HR=80次/分时,偏离由小至大的顺序:h(x) 临床观察发现,QT间期随HR呈反向变化,为了标准化HR进行QT间期的比较,人为规定当HR为60次/分时测得的QT间期为标准化的QT间期,在非60次/分下测量的QT间期必须校正为60次/分时的QT间期,即QTc间期。笔者对6个公式,设定在不同HR时绘制的直线方程轨迹中发现,在HR 慢时,各公式相对应的直线向右下方偏离45度线,说明校正的QT(QTc)小于实测的QT间期;反之,当HR快时,各公式相对应的直线向左上方偏离45度线,说明QTc大于实测的QT间期,这样就达到了校正的目的。偏离45度线程度越大,校正的值越大。当HR为50、80次/分时,所有公式相对应的直线偏离45度线的范围最小,分别为14~25 ms和15~25 ms,说明HR在50~80次/分之间时,所有公式计算的QTc差别不大。在选取的所有5个HR点(60次/分作为标准除外)中,Bazett公式所表示的直线偏离45度线最大,说明其会低估(HR慢时)或高估(HR快时)QTc,由于Bazett公式源自39例样本的正常年轻人,例数太少,且结合本研究,其偏离程度又高,故建议计算QTc时不宜选用,此与美国FDA观点一致[2]。 当HR慢时如40次/分,Hodges公式[u(x)]偏离45度线最小,与其他公式比较会高估QTc,当HR快时(如100、120次/分),Fridericia公式[h(x)]和Framingham公式[f(x)]偏离45度线最小,与其他公式比较,会低估QTc。 与其他公式相比,在所有HR段,Dmitrienko公式[g(x)]和QTcMod公式[t(x)],既不高估QTc,也不低估QTc,介入所有公式之间。笔者推荐在所有HR范围内,使用此两公式,则能比较客观地计算QTc;此与Dmitrienko公式经过Bazett公式和Fridericia公式发展而来,且样本例较多(13 039)有关;QTcMod公式则来源于更多样本量(57 595),故由此公式计算而来的QTc可能也接近客观真实世界的QTc。 另外房颤患者测量QT间期及使用公式得到QTc也是一个挑战,无论是测量QT间期还是使用哪种公式去得到QTc间期的研究尚不多,值得我们进一步探索。4 如何选择QTc的计算公式