杭来湾煤矿塌陷区地面沉降监测方案设计

韩鑫儒,张博龙

(陕西有色榆林煤业有限公司,陕西 榆林 719099)

0 引言

杭来湾煤矿经过近5年的开采,在采空区及其影响范围内形成了大面积地面塌陷区,采空区内3#煤层开采导致地表呈条带状或椭圆状塌陷。由于周边矿井没有相关的地表沉陷变形分布特征及各项移动参数可供参考,因此迫切需要开展矿井采空区地表移动规律方面的研究,否则将严重制约矿井的安全生产和长远发展[1-2]。然而开采引起的岩层与地表移动规律和过程极其复杂,受煤层埋深、煤层厚度、覆岩特性、开采方法等诸多因素影响,目前研究采空区地表沉陷规律和参数主要方法是现场观测[3-5]。通过分析现场观测数据,掌握采空区地表沉陷移动规律和各项岩移参数,将为矿井大采高综合机械化开采提供移民搬迁、生态复垦、保安煤柱设计等方面的参考,可以促进矿井持续、稳定、高效、安全发展。

1 矿井概况及监测内容

1.1 矿井概况

杭来湾井田位于陕北侏罗纪煤田榆神矿区一期规划区,矿井核定生产能力为8.00 Mt/a,服务年限为67.9 a;杭来湾煤矿301盘区3#煤可采厚度为8.27~10.41 m,平均煤厚度9.13 m,矿井采用长壁综合机械化采煤法,开采301盘区3#煤上分层,全部垮落法管理顶板。301盘区由东向西布置有10个综采工作面,工作面走向长度4 313.3 m,倾向长度299.1 m。

1.2 监测内容设计

设计思路:30107和30108回采工作面回采前,在工作面内及周边影响范围内布置观测线,并沿线设置观测点,回采过程中连续观测地表的位移和高程变化及监测点之间的相对位移,分析和总结地表变形规律和相关岩移参数。

岩移参数的确定:由于该矿井还没有开采沉陷方面的实测资料,地表观测站的设计按照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》和《煤矿测量规范》的规定执行[6-7],参考其他开采条件类似矿井的地表移动观测经验来确定。地表移动观测站设计采用的岩移和采矿相关参数取值如下:①基岩移动角δ=β=γ=72°;②松散层移动角φ=45°;③煤层倾角α=0°;④最大下沉角θ=90-0.6α=90°;⑤移动角修正值(走向Δδ,倾向下山Δβ,倾向上山Δγ)Δδ=Δβ=Δγ=20°;⑥松散层厚度h=70 m;⑦平均采深H0=230 m,工作面走向长D=4 313.3 m,工作面的倾向长度L=300 m。

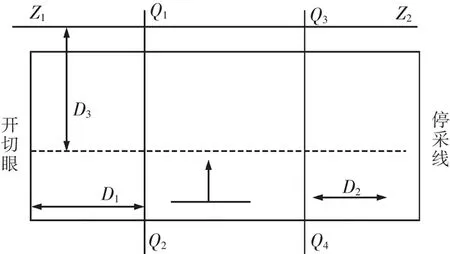

观测线位置的确定:①根据最大下沉角,计算的走向观测线Z1和Z2距离工作面上水平中央的距离为

D3=H0·ctgθ

(1)

式中:H0—开采深度,230 m;θ—最大下沉角,90°。计算得D3=0 m,因此,走向观测线的位置在30108工作面中心的正上方。

②倾向观测线Q1和Q2到开切眼的距离D1应满足D1≥h·ctgφ+(H0-h)·ctg(β-Δβ)=70ctg45°+160ctg52°=195 m;③倾向观测线Q3和Q4到停采线的距离D2应满足D2≥h·ctgφ+(H0-h)·ctg(β-Δβ)=70ctg45°+160ctg52°=195 m。由于矿井开采沉陷规律尚不明确,为了最大限度获取移动变形数据,将观测线在半盆地的边界长度定为300 m。观测线的位置设计如图1所示。

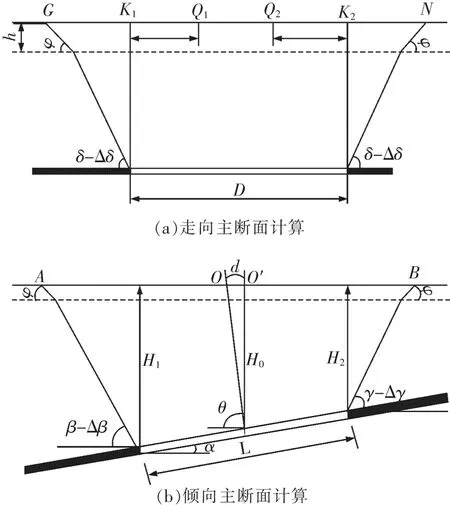

观测线长度的确定:工作面走向断面和倾向断面观测线长度的计算和参数按图2所示的要求选取。①走向观测线长度LGN按下式计算

LGN=2htgφ+2(H0-h)·ctg(δ-Δδ)+D

(2)

式中:H0—平均采深,230 m;h—松散层厚度,70 m;φ—松散层移动角,45°;D—工作面走向长,210 m;δ—基岩走向移动角,72°;Δδ—走向移动角修正值,20°。计算得,LGN=4 913.3 m;

②倾向观测线长度LAB按下式计算

LAB=2h·ctgφ+(H0-h)·ctg(β-Δβ)+(H0-h)·ctg(γ-Δγ)+L·cosα

(3)

式中:α—煤层倾角,0°;L—工作面倾向长,300 m;β—倾向下山移动角;Δβ—倾向下山移动角修正值;γ—倾向上山移动角;Δγ—倾向上山移动角修正值。计算得,LAB=690 m。

图1 观测线的位置示意

图2 观测线的长度确定

1.3 采空区观测站设计

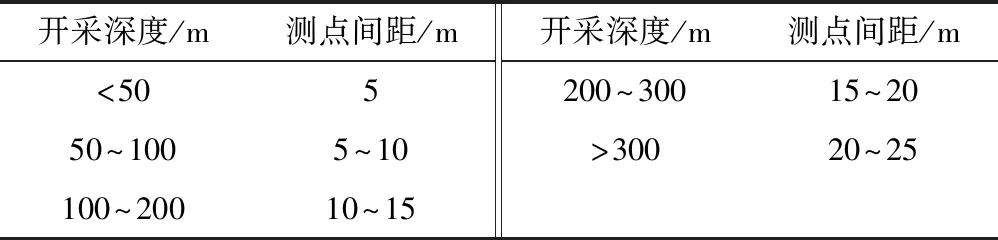

监测点密度和间距:根据《煤矿测量规程》的要求,观测点的间距设计按表1进行设置。30107工作面观测站沿工作面回采方向布置观测线,确定走向观测线长度4 313.3 m,点间距15 m,设计329个工作测点。30108工作面观测站沿走向在切眼侧布设1 000 m,点间距为15 m,设计68个工作测点。根据设站目的和开采顺序,设计时工作面倾向长度综合30106、30107、30108等3个工作面,确定布设两条倾向观测线。向采空区和未采区方向延伸300 m,布设一条倾向观测线长度1 200 m,设计80个工作测点;布设一条倾向观测线长度900 m,设计60个工作测点,测线布置如图3所示。

表1 开采深度与测点间距对照表

图3 开采沉陷观测线布置图

监测周期:30106工作面开采结束一定时间后,上覆岩层在重力作用下被重新压实,地表沉降逐渐稳定。为隔离相邻工作面采空区积水,确保安全生产,工作面顺槽之间留设了相应的保护煤柱,这些煤柱对采空区依然具有支撑作用。受采空区顶板压力、采空区积水、围岩变形等因素影响,相邻采空区之间的煤柱可能出现再次垮落的现象,引起覆岩和地表的再次移动。因此,将监测周期设置为3 a,每月观测一次位移和高程,并尽量减小每次观测时间,确保数据准确可靠。

2 测量方法

2.1 仪器及精度

测量仪器:地表沉降监测仪器和方法,主要受地形条件和环境条件影响。结合工作面的实际情况,观测线工作测点的平面位置和高程按一级RTK动态测量精度要求施测,观测采用苏光……GPS平面位置精度±(5 mm+2×10-6)高程精度±(10 mm+2×10-6)。检测仪器采用TOPCONAT-G2 精密水准仪(精度为0.4 mm),拓普康7501全站仪,测角精度2″,测距精度±(2 mm+2×10-6D)。

观测精度:观测站观测的平面和高程采用RTK一级快速静态观测,观测时采用三角架对中,整平。观测站外业观测可采用相应等级的卫星定位静态技术测定坐标,全站仪测量边长和角度等方法,高程外业检测可采用相应等级的三角高程、几何水准测量等方法,各项检查必须符合《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》和《建筑变形测量规范》要求[8-9]。

2.2 观测方法及预期结果

观测方法:30107工作面地表移动观测站布置图,以矿井井上下对照图和采掘工程平面图为底图,在图上直接选取观测站控制点和设计观测点的坐标和高程,用GPS-RTK按设计进行测点埋设和测点标定。测点埋设完成后,待自身沉降稳定之后,即可进行观测,地表移动观测站的观测工作可分为采前观测、采中观测和采后观测。①采前观测—工作面开始回采前,对所有观测点进行两次观测,间隔小于5 d,两次测得的同一点高差不大于10 mm、点位差不大于30 mm时,取平均值作为各工作测点的基准观测数据。根据地表沉降的活跃程度将地表移动可分为4个阶段,分别为初始期、活跃期、衰退期和稳定期。连续6个月各观测地表点累计下沉值均小于30 mm时,视为地表沉降趋于稳定;②采中观测—所谓日常观测工作,指的是首次和末次全面观测之间适当增加的测量工作,为判定地表是否已开始移动,在回采工作面推进一定距离后在预计可能首先移动的地区,选择几个工作测点,每隔几天进行一次测量,观测频率视地表下沉的速度而定,一般是每隔1~3个月观测一次。在地表移动的活跃期段,应在沉降较大区域,增加观测次数。为减小仪器、人员和环境因素对观测结果的影响,监测的整个过程应当由专门人员使用固定仪器进行数据采集工作。在工作面回采过程中,需要详细记录和描述裂缝出现的时间、塌陷区形态、工作面对应位置、采厚、工作面推进速度、顶板垮落状况等有关情况;③采后观测—由于采空区沉降的周期较长,为达到要求的观测精度,需要尽可能地延长观测周期。工作面回采过后半年,可适当地减小观测频率,一般是每隔3~4个月观测一次,直至各个观测点观测周期满3 a。

预期结果:通过对回采工作面开采沉陷监测预计可获得如下成果。①煤层开采的地表移动规律;②采空区地表移动相关参数;③沉降观测成果表;④沉降速度、时间和沉降量关系曲线;⑤位移时间曲线图、内部位移时间曲线图;⑥稳定性评价参数;⑦观测成果综合分析报告。

3 结语

采煤引起的地表沉陷和移动是一个复杂的过程,以杭来湾煤矿为研究对象,根据矿井覆岩性质、开采厚度、煤层埋深、采煤方法及地表沉降特征,规划和设计了杭来湾煤矿采空区地表沉降观测方案。获取矿井地表移动规律和相关岩移参数,并通过对观测资料的综合分析,评价杭来湾煤矿塌陷区稳定性和演变规律,预期可以为矿井大采高综合机械化开采提供移民搬迁、生态复垦、保安煤柱设计、资源回收等方面的参考资料,进而确保矿井持续、稳定、高效发展。

——以徐州高层小区为例