多维视角下基于认知诗学的李商隐诗歌美感解读

陈德喜

(安徽工程大学 外国语学院,安徽 芜湖 241000)

一、认知诗学内涵及其研究现状

鲁文·提苏尔教授(Prof.Reuven Tsur)是认知诗学的开山鼻祖,1983 年首次提出“认知诗学”这一概念,认为认知诗学是一种文学批评理论[1]。 其1992 年的《走向认知诗学理论》(Toward a Theory of Cognitive Poetics)标志着认知诗学的正式诞生。 认知诗学两大集成奠基之作是斯托克韦尔(Stockwell)的《认知诗学导论》[2](P1-11)(Cognitive Poetics:An Introduction)与加文和斯蒂恩(Gavins&Steen)的《认知诗学实践》[3](P5)(Cognitive Poetics in Practice),两本书明确阐述了认知诗学的研究对象、 范畴和方法。但是有学者认为认知诗学是研究制约文学反应与诗歌结构的一种认知过程,给文学感知提供了理论认知基础[4](P405)。 斯托克韦尔(Stockwell)把认知诗学的研究范围延伸到审美和情感领域[5];同年,论文集《认知诗学——目标、成就与空白》的出版,预示着认知诗学研究开始逐渐向构建文学理论体系方向发展[6]。

从具体文献研究来看,我国目前除了邹智勇借助西方认知诗学话语体系,对具体文本进行分析或解读的《中国古典诗歌认知诗学研究》这本专著,还没有出版发行一本系统的认知诗学论文集或专著。期刊论文是目前仅有的研究成果,主要是借助于西方认知诗学理论体系对文本 (其中包括中国文学特别是古典诗歌), 进行具体解析或阐释,然而其分析意图好像是在检验认知诗学有怎样的阐释力, 从而证明认知诗学的研究方法在深入发掘诗歌哲理、 内涵及深度等方面对读者的解析是有很 大益处的[6]。

国内许多专家学者对认知诗学做了大量研究,其中熊沐清 (2008~2016,12 篇)、 赵秀凤 (2010~2017,14 篇)、蒋勇军(2009~2017,9 篇)三人对认知诗学在国内的发展起到了巨大推动作用[7]。 国内研究主要归纳为以下五个方面:第一,引介学科知识;第二,探讨一些具体学科知识问题;第三,研究认知诗学相关理论知识;第四,一些认知诗学理论的应用研究;第五,认知诗学与其他学科交叉研究[8]。此外,运用认知诗学对唐诗宋词进行解读的有蓝纯[9]、夏艳萍[10]等,其中郭强[11]和钟健星[12]从认知诗学角度对李商隐诗歌进行了具体解读。

李商隐的诗歌之所以取得如此高的艺术成就和享有如此高的艺术声誉, 是因为其善于运用比兴、象征等修辞手法,创造出了模糊朦胧的意境及变化无穷的意象;其如此工于使用典故,以古讽今,诗歌内涵丰富含蓄,博大精深,美不胜收;清词丽句, 凝练的语言最终形成了李诗特有的委婉含蓄,意境悠远,隐晦深曲的艺术风格[13](P1-17)。 李商隐独辟蹊径创造出来的这种寄情深婉、典雅华丽的诗歌艺术新境界,对后来的诗歌艺术创作产生了深远影响,从而引发了古往今来不可计数的名家学者终其一生钻研李商隐诗歌。如,李诗《锦瑟》,其创作主题意旨模糊朦胧,始终没有统一的定论,有悼亡、自伤身世、寄托君臣遇合、咏物、怀人、诗集自序开宗明义等。 他把那亘古无尽的悲哀、无以言表的情意用象征手法诠释,其用意深邃,刻画得更是细致入微,意境之幽远也留给后人无穷尽的遐想。

认知诗学就是将心理学和认知科学、文学与语言学联系起来,借用认知科学的研究成果,运用相关认知理论解读文学文本,涵盖概念含义与非概念含义,审美、移情和情感等,注重文本结构与文学具体语境,强调心智运作机制与认知方式的密切关联性,并运用其来阐释具体文学文本[1]。 通俗一点讲,认知诗学认为文学是人类普遍的认知活动和生活经验的一种,人们研究认知诗学其实就是研究文学作品, 对文学作品的研究其实就是对语言的研究,对语言的研究也就是对人类认知的研究[4](P405)。也就是说,文学是用语言写成的,语言又来自于日常生活,是以研究文学就是研究语言,研究语言就是研究人类认知[9]。

目前认知诗学从研究中国文学文本,发展到去探究认知诗学和中国古典诗歌在体验生命、 意境整合、情感认知、空白填充、语言唤起等方面的契合点[6]。笔者在学习、借鉴、吸收西方认知诗学理论方法的同时,也在不断地思考实践该理论与中国古典诗歌的结合,甚至把研究延伸到跨文化层面,以期推动中国文学研究和认知诗学的不断发展[14]。

新兴的、 庞大的认知科学孕育了认知诗学,其中也包含了丰富的认知语言学和认知心理学理论,广袤的学科多科性促成了其研究方法的多维性。为此,本文将以西方心智活动为特征的认知诗学同中国传统文化、思维和审美特征有机结合起来,从多维视角把认知诗学中的一些理论,诸如概念隐喻理论、文本世界理论、图形——背景理论、概念整合理论等,具体运用于赏析与解读李商隐诗歌,以更好地解读、赏析李商隐含蓄模糊幽远的诗歌意境。

二、概念隐喻理论及其应用

(一)概念隐喻理论

莱考夫与约翰逊(Lakoff&Johnson)在《我们藉以生存的隐喻》一书中提出了概念隐喻理论,他们认为隐喻不仅仅是语言问题,从本质上说,人类思想和行为的基本概念系统是隐喻性的。整个人类的思维过程始终贯穿着隐喻,人类的认知系统也是由隐喻构成的。这样,隐喻就上升到了认知层面,隐喻就是通过已知事物来理解陌生事物,尤其是理解抽象事物和概念, 其与人的直接体验并没有直接联系,势必要借助于隐喻等认知工具来阐释。 中国古典诗歌是世界文化宝库中的瑰宝,更是凝聚了中国语言的精华与中国文化的结晶,无处不在的隐喻使诗歌成了隐喻的世界。国内在这方面研究较深的有王蒙、胡壮麟、束定芳、王寅、蓝纯等。

概念隐喻的内在结构是跨域映射,由始源域和目标域构成:其中,始源域(source domain)结构相对清晰,是为已知;目标域(target domain)结构相对模糊, 是为陌生。 隐喻就是将已知的始源域的图式结构投射到陌生的目标域上, 这样目标域就能通过始源域的结构来理解和构建。 这种发生在概念层次上的系统性的映射,其两个域结构之间存在着固定配对,即隐喻映射以一种与目标域的内在结构相吻合的方式保留了始源域的意象图式结构[15](P112)。 如:

(1)共产党,像太阳,照到哪里哪里亮。(始源域:太阳;目标域:共产党;隐喻:共产党是太阳[15](P180))

总之,认知语言学家认为,隐喻这种思维认知方式,不仅在文学作品中大量存在,更存在于人们日常语言中,深深地影响着人们的语言交际,从而在某种程度上也影响着人们对物质世界和思维方式的认识,进而影响人们的行为方式[15](P196)。 隐喻认知是人类认知世界,尤其是认知抽象世界的一种不可或缺的能力。 在我们观察周围世界、创造新的意义、接受新知识的过程中,隐喻起着中介的认知功能。隐喻认知对人们观察世界、创建新的意义、接受新知识都起着非常重要的桥梁纽带作用。以下对李商隐三首诗歌的概念隐喻分析更可映衬出隐喻的无处不在。

(二)《牡丹》中的概念隐喻

李商隐诗歌想象力极其丰富,《牡丹》一诗更是亘古传奇:

锦帏初卷卫夫人,绣被犹堆越鄂君。

垂手乱翻雕玉佩,折腰争舞郁金裙。

石家蜡烛何曾剪,荀令香炉可待熏?

我是梦中传彩笔,欲书花叶寄朝云。

全诗都在描绘多姿多采的夏日牡丹及其随风摇曳的花叶, 始源是各种不同的物体或人物,如锦帏、卫夫人、绣被、越鄂君等,目标则是牡丹花和叶子。

首联是一幅单株牡丹特写图。 此联借用卫夫人典故,用锦帷乍卷、容颜初露的卫夫人南子喻指含羞娇艳夺目的初开牡丹。诗人拿牡丹绿叶比喻成鄂君的绣被,把牡丹花比喻成绣被包裹着的越人,生动形象地描绘绿叶环绕着的初开牡丹艳丽妖娆的风采。 该联始源是美女南子和美男鄂君,目标是绿叶扶持着的含苞乍放的娇艳牡丹及绿叶。

颔联刻画了牡丹随风起舞的绰约丰姿。垂手是舞蹈动作(古代有“大垂手”“小垂手”这样的舞蹈),折腰是弯腰(即折腰之舞)。此联用舞者翩翩起舞时“垂手折腰”、佩饰翻动、长裙轻拂的姿态,来喻指牡丹花叶在随风起舞时摇曳多姿的令人眼花缭乱的形象。始源是垂手、折腰,目标是随风起舞的牡丹花和叶子。

颈联具体地描写了牡丹的光彩夺目和独特芳香。“石家蜡烛何曾剪”以燃烧着的大片烛火来喻指红彤彤的牡丹。“荀令香炉可待熏”是说牡丹纯天然生成,勿用香炉熏烤也芳香四射。始源是石家蜡烛、荀令香炉,目标分别是形容牡丹花的红艳无比如石家蜡烛,以及牡丹花香恰如荀令香炉,多日无需熏制,依然奇香无比。

尾联写国色天香的牡丹令作者如醉如痴,充满了神话色彩,恍惚中遇见了巫山神女,期盼生花彩笔一支, 欲将这一腔思慕之情尽情地倾注于花叶上,遥寄给巫山神女。 朝云指传说中的巫山神女,在诗中实指诗人自己所恋慕的一位女子, 只有她才能与牡丹媲美。 始源是传彩笔、花叶,目标是用神来之笔写就的欲寄给朝云的情诗, 表明诗人心摇神荡的兴奋激动之情, 是只有像朝云这样传说中的巫山神女才能与牡丹比, 才配得上自己所写的牡丹情诗。

《牡丹》一诗使用概念隐喻来解释意义,借用八个典故,一气呵成,丝毫看不出堆砌的印迹。该诗中典故分别喻指牡丹的各种不同姿态, 最后诗人把自己植入诗中,抛开牡丹,直接寄书巫山神女[16](P155-156),诗人用牡丹的美艳无比来喻指自己一生的绝世才华及远大抱负。

(三)《无题四首其二》中的概念隐喻

概念隐喻一般都是从常见的、熟悉的、具体的、有形的始源域来认知罕见的、生疏的、抽象的、无形的目标域,以建立不同概念系统之间的联系[17](P198)。从认知视角分析,隐喻这种跨域的系统映射,在中国古典诗歌中表露得非常明显,事物从始源域映射到目标域中呈现给读者的是不同韵味的诗歌意境。例如李商隐的《无题四首其二》:

飒飒东风细雨来,芙蓉塘外有轻雷。

金蟾啮锁烧香入,玉虎牵丝汲井回。

贾氏窥帘韩掾少,宓妃留枕魏王才。

春心莫共花争发,一寸相思一寸灰。

李诗《无题四首其二》善于运用概念隐喻、典故等手法,把抽象的幽思和爱情具体化、形象化,显示了被毁灭的美好爱情,使得该诗具有一种沧桑的悲剧美。纵览全诗,尾联乃是点睛之笔,诗人发出如此感慨,我的春心千万不要试图去与春天的花儿斗艳争宠,每一寸相思,都会化成灰烬[13](P8-9)!“灰”和“相思”一般都是不可测量计数的名词,用一寸来修饰它们,直接把相思给设计成可以测量的物质,构成概念隐喻,表达了诗人点滴的相思都只会留下徒劳悲怆的情感[17](P199)。 这既增加了该诗的形象性和生动性,又使其意境更加深邃幽远,从而给读者留下了难以忘怀的印象和无尽的回味。

(四)《夜雨寄北》中的概念隐喻

李商隐许多诗歌都是富含意象与隐喻的,因此其诗中的意象与隐喻也得到了认知诗学研究者的关注。其实意象本身就是中国古典诗歌中的一种特殊隐喻,始源域就是具体的物象,而目标域就是诗人寄托于其中的抽象情感。 例如李商隐的《夜雨寄北》:

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

李诗《夜雨寄北》是一首充满浓郁感情色彩的关于思念与爱的诗歌,是一个受到中国传统文化调控的认知过程,而此处的文化则是糅合了种种不同方式的世界和经验概念,又是通过一系列的概念隐喻体现出来的[18]。

苦难是黑暗,因为巴山夜雨暴涨秋池,导致孤独的诗人归期无望。 诗人归期被痛苦地度量出来,深沉的孤独感没有明说,却溢于言表,因为那时那景是无法让人分心的,诗人只好长时间静听着雨落秋池上,痛苦地直面秋池的上涨。 情感体现于季节更迭中,在诗人眼里,春天人们更多看到的是生命之短暂,而不是春意盎然;秋天让人感受更多的是凋零的年华,而不是硕果累累的大自然,因此诗歌中悲秋总是永恒的隐喻。 感情是水,该诗里的“夜雨”“秋池”此类意象,在中国古典诗歌中都有永恒的情感色彩蕴含其中。“秋池”在诗中的意义在于夜雨骤涨的秋池,却阻不断相思之人心中绵绵似雨水般的思念之情。 幸福是光明,是一种对未来美好的期许,该隐喻激发人们对“烛”这个想象世界的中心意象做出更复杂且丰富的解读: 忆及每每夜剪烛(花)时,家人亲朋好友总是开开心心快快乐乐地在一起畅谈、叙旧,幸福美满地温馨团聚。 山水是阻隔,夜晚的巴山加上又下起了大雨,秋池水涨,诗人即使再思念亲人朋友,无论如何都会被阻隔着不能团聚的,凄苦悲凉之情更是跃然纸上[18]。

三、文本世界的可及性理论及其应用

(一)文本世界理论

文本世界理论就是要对自然语言进行加工的一种模式,语篇理论和接受理论深深地影响着该理论的发展,由心智表征与经验观构成,其中前者源于认知心理学,后者源于认知语言学,共同构成了文本世界理论基础[19](P8),现已成为认知诗学的重要组成部分。 此处的“世界”是一种心智世界,是基于具体事件状态的即时表征, 可细分为三个层次:语篇世界、文本世界、次级世界,其中文本世界是核心层次。文本世界一般又分为角色可及文本世界和参与者可及文本世界,即角色可及文本世界是文本中的角色能达到的世界;而参与者可及文本世界则是语篇参与者能达到的世界[20](P49)。

(二)《锦瑟》中可及性理论的应用

李商隐的《锦瑟》:

锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。

庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。

沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。

此情可待成追忆? 只是当时已惘然。

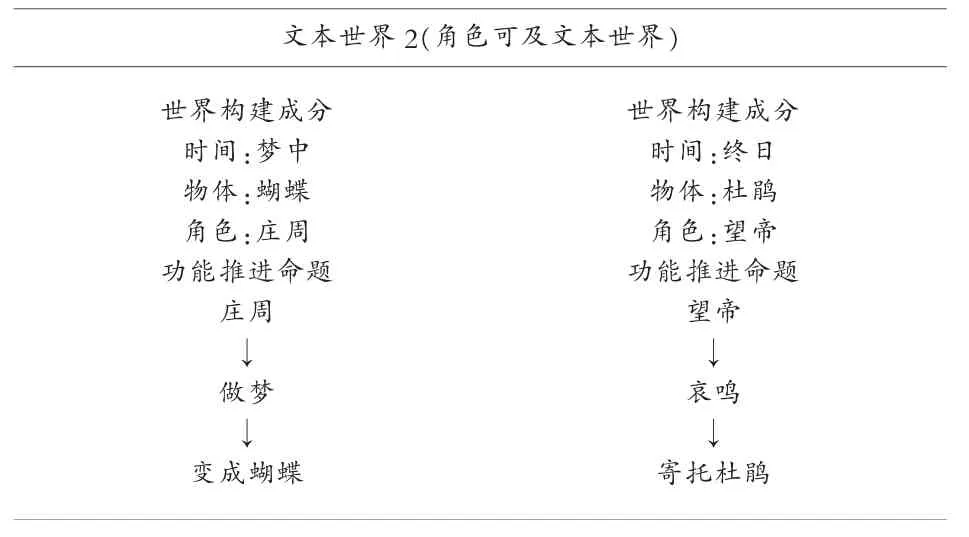

李商隐在《锦瑟》中运用了四个典故,其中“庄生晓梦迷蝴蝶”“望帝春心托杜鹃”形成的两个画面,构成了两个文本次级世界,均不是由语篇参与者即创作者李商隐建构的,而是由庄周与望帝这两个初始文本世界中的角色所建构的。因为李商隐作为语篇参与者,是不可能到达的,而庄周与望帝作为初始文本世界想象中的角色却是可以到达的。显然,这不是参与者可及文本世界,应是角色可及文本世界。表1 是由《锦瑟》所生成的初始文本世界转换而来的,有关庄周晓梦与望帝春心的文本次级世界,是此诗中的第二个文本世界[17](P24)。

表1 《锦瑟》一诗中的角色可及文本世界(指示次级世界)

四、图形——背景理论及其应用

(一)图形——背景理论

20 世纪初的完形心理学启示了图形——背景理论的创意, 认为其构成人类知觉主体的知觉场。该理论在认知科学和认知语言学研究中都有重要意义,图形就是突出的实体,即我们感知到的事物;背景则是衬托图形的东西,一般情况下与图形是分离的,有时也是可以互相交换角色的。这样,图形在背景的衬托下,是注意力集中的地方,图形与背景的这种关系可以用来解读作者与诗人对意境的营造。

(二)《安定城楼》中的理论应用

李商隐的《安定城楼》:

迢递高城百尺楼,绿杨枝外尽汀洲。

贾生年少虚垂泪,王粲春来更远游。

永忆江湖归白发,欲回天地入扁舟。

不知腐鼠成滋味,猜意鹓雏竟未休。

李商隐的《安定城楼》,活灵活现地引用了四个典故,从味觉域的视角可以更深刻地理解诗歌的深层内涵[17](P166)。 该诗首联紧扣主题,写诗人站在安定百尺城楼上向下俯瞰,近处映入眼帘的是随风飘拂的绿杨,远处则是浩渺烟波中时隐时现的沙洲。 颔联中贾生、王粲两人俱是怀才不遇、无处报国,此两则典故隐喻暗指诗人理想的落空和对渺茫前途的担忧。 颈联诗人自叹此生怀才不遇,进而通过引用范蠡的典故来表达个人志趣高远,凸显了诗人忧愤国事、 隐退江湖的思想。 尾联是全诗精华, 从图形——背景理论来分析,“腐鼠”显然是“滋味”一词的味觉对象,“腐”字又让此句的味觉域中融入了一定的嗅觉域背景,这种味觉对象极大地激起了读者浓厚的阅读兴趣,激发了读者的想象与思考,是为“图形”。 概览全诗,把腐鼠、滋味视为图形,其它的诸如高楼、绿杨、汀州、贾生、王粲、白发、扁舟等皆是“背景”[17](P167),因为其它的都是为了突出老鹰嘴里叼着腐鼠害怕被凤凰抢夺所作的铺垫,最终将诗人不屑与朋党为伍、不屑计较个人的功名利禄恰到好处地表现出来。

五、概念整合理论及其应用

(一)概念整合理论

概念整合理论是一种关于意义整合生成的认知理论,心理空间理论和概念隐喻理论是其理论基础,福康涅(Fauctionier)与马克(Marker)合作出版的《我们的思维方式:概念整合和心灵隐藏的复杂性》(The way we think: Conceptual blending&the mind’s Hidden Complexities)标志着概念整合理论的诞生[21](P34)。概念整合理论是把概念整合看作一种普遍的人类认知活动,其研究目标就是揭示出隐藏在人类表层思维能力后面的深层东西,也就是揭示出后台所认知的一般规律[22]。概念整合模式基本要点包含四个认知空间:一个类属空间(generic),两个输入空间, 一个合成空间 (blend)。 通过映射(mapping)和投射(projection)来完成空间彼此的对应连接。认知主体会从两个输入空间选择提取部分信息进行映射,并投射入到合成空间[23](P215)。两输入空间之间的跨空间映射产生了类属空间,该空间反映了两输入空间共享的抽象结构与组织;两输入空间部分投射至第四个空间,即合成空间;合成空间产生层创结构,合成空间里的突显结构源于三种过程:组合、完善和扩展。

(二)《春日寄怀》中的理论应用

李商隐的《春日寄怀》:

世间荣落重逡巡,我独丘园坐四春。

纵使有花兼有月,可堪无酒又无人。

青袍似草年年定,白发如丝日日新。

欲逐风波千万里,未知何路到龙津。

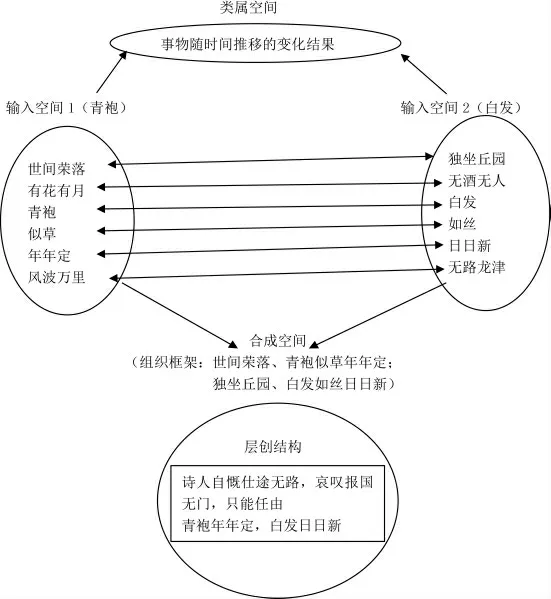

李商隐生在晚唐朋党之争日益激烈的夹缝之中,仕途上屡不得志,《春日寄怀》便是其自叹生平际遇的咏怀诗。 诗人在颈联中用到两个意象隐喻:青袍和白发。年年不变的青袍,日日增多的白发,形成鲜明的对比。因之,“青袍似草年年定”和“白发如丝日日新”共同构成一个概念整合组合,而“青袍”和“白发”是两个输入空间。因此,从认知诗学来看,它们的组织框架是不同的,“青袍”是指唐朝八品以下的官服,喻指品位低级的官员,是说诗人自己的官阶始终在原地不动,纵使自己有“欲逐风波千万里” 为朝廷效劳的雄心壮志也无可奈何;“白发”是指诗人的白头发,喻指诗人自己已经从意气风发的英俊少年,日益衰老,变为满头银发的老人了,令人遗憾的是依然报国无门。这首诗中存在着一些跨空间的映射关系,如“青袍似草”对应“白发如丝”,“年年定”对应“日日新”。 “青袍”和“白发”的共享关系共同推动了类属空间的发展,合成空间从“青袍”空间里提取的部分组织框架是“青袍年年定”,从“白发”空间里提取的是“白发日日新”,然后经过对两个输入空间进行组合、完善、扩展,最终形成了合成空间,所获取的新意义是纵然心里有欲逐千万里风波的雄心壮志,却不知有何路去到龙津;形成的层创结构是:诗人自慨仕途无路,哀叹报国无门,只能任由白发如雪,青袍不变[12]。

图解如下:

图1 李商隐诗歌《春日寄怀》主题思想的双域型整合生成

六、结语

认知诗学是诗歌赏析的一种方法或技巧[1],重视读者自身解读。 读者要赏析和品味文学作品的真正价值,只有融入自身的背景、经历、禀赋、情感、认知风格等,才能走进作品的世界里,才能有所体会、 感悟和产生共鸣, 才能更好地去理解和诠释作品。

本文运用认知诗学的四个主要理论,对李商隐诗歌进行详细的解读与探讨,读者只有设身处地地身临作者其境时, 才能更好地理解李诗的写作过程,领悟赏析其诗歌的朦胧意境及话外之音,从而达到认知其诗歌本身的目的。