褐圆蚧纯黄蚜小蜂的胚胎发育和胚后发育

郑卉娜, 郑晨昕, 黄 建, 王竹红

(福建农林大学植物保护学院, 福建 福州 350002)

柑桔褐圆蚧[Chrysomphalusaonidum(Linnaeus)]隶属半翅目(Hemiptera)盾蚧科(Diaspididae),是柑桔产区的重要害虫(黄建军,2005)。该害虫繁殖量大、田间世代交替严重,且因其虫体有角质化的蜡质介壳保护,化学防治十分困难(刘先琴等,2002)。鉴于介壳虫特殊虫体构造,以及大量使用化学农药对环境、食品安全造成不可恢复的伤害,因此可以利用与生态环境和谐的生物防治措施来控制柑桔褐圆蚧(车东耀等,2006)。

柑桔褐圆蚧有多种寄生蜂,主要种类有蚜小蜂科(Aphelinidae)的岭南黄蚜小蜂(AphytislingnanensisCompere)、褐圆蚧纯黄蚜小蜂(AphytisholoxanthusDeBach)、长缨恩蚜小蜂[Encarsiacitrina(Craw)]、单毛长缨恩蚜小蜂[Encarsialounsburyi(Berlese et Paoli)] 、长恩蚜小蜂[Encarsialongata(Dozier)]、斯氏四节蚜小蜂[Pteroptrixsmithi(Compere)]、双带花角蚜小蜂(AblerusperspeciosusGirault)(重寄生蜂)以及跳小蜂科(Encyrtidae)的双带巨角跳小蜂[Comperiellabifasciata(Howard)]等(甘宗义等,1993;黄建,1994;徐志宏等,2004),其中褐圆蚧纯黄蚜小蜂(以下简称纯黄蚜小蜂)是褐圆蚧的优势种寄生蜂(黄建,1994)。美国、以色列、墨西哥、南非、巴西、秘鲁和澳大利亚等国家相继从国外引进纯黄蚜小蜂,对本国柑桔褐圆蚧的为害都获得了不同程度的防治效果(黄建,1994;杨庆寅,2003)。

幼期个体发育特征(如蛹的色素)是黄蚜小蜂属寄生蜂种类鉴定的重要参考依据之一。目前,国内外对纯黄蚜小蜂的研究报道较少,仅限于寄生蜂寄生龄期(Rosenetal,1978)、不同条件下的寿命和产卵量的研究(Quednau,1964;Raoetal,1969),尚无有关其胚胎和胚后个体发育的研究。利用黄金榕饲养柑桔褐圆蚧,对纯黄蚜小蜂胚胎和胚后个体发育进行了跟踪观察,拍照并描述其个体发育过程和形态变化,为深入了解纯黄蚜小蜂的生物学特性提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验虫源

柑桔褐圆蚧:福建农林大学经济昆虫试验室繁殖多代的试验种群,寄主植物为黄金榕(Ficusmicrocarpa‘Golden Leaves’)。

纯黄蚜小蜂:福建南平柑桔褐圆蚧种群上采集,并在福建农林大学经济昆虫实验室柑桔褐圆蚧上繁殖多代。

1.2 试验条件

饲养条件:养虫笼长50 cm×宽50 cm×高50 cm,四周尼龙网(200目),温度(25±1) ℃,相对湿度70%±5%,光照周期L∶D为14∶10。

1.3 试验仪器及材料

人工气候箱(MRX-250B-LED,宁波普朗特仪器有限公司)、Zeiss显微镜(Axioskop 40,蔡司光学仪器国际贸易有限公司)、Nikon显微镜(Eclipse NI-U,尼康光学仪器有限公司);其他材料:小养虫盒(直径3 cm×高1.8 cm)、培养皿(直径12 cm×高2 cm、直径15 cm×高1.5 cm)、解剖针、滤纸、小剪刀、保鲜膜、脱脂棉、指形管、载玻片。

1.4 纯黄蚜小蜂胚胎发育

将寄生有柑桔褐圆蚧(孕卵期)的黄金榕叶片置于培养皿中,叶柄用脱脂棉包住并加水保湿,培养皿底部放置滤纸,培养皿上部用保鲜膜包住。将已交配过的纯黄蚜小蜂雌蜂放入培养皿中,在体视显微镜下观察纯黄蚜小蜂寄生,并随即挑开介壳,获得初产寄生蜂卵若干,放入小养虫盒中,置于人工气候箱[温度(25±1) ℃,相对湿度70%±5%,光照L∶D为14∶10]饲养,每隔2 h观察卵的发育状态。卵的表观变化观察采用直射光,在Nikon显微镜(50×)下观察拍照;卵的内部变化观察采用透射光,将卵放于载玻片上,滴适量荷氏液封片,在Nikon显微镜(50×)下观察拍照。连续观察54 h,直至卵孵化。

1.5 纯黄蚜小蜂胚后发育

在体视显微镜下观察纯黄蚜小蜂寄生后,将寄生有柑桔褐圆蚧的黄金榕叶片的叶柄插在清水中,用塑料瓶罩住,置于人工气候箱[温度(25±1) ℃,相对湿度70%±5%,光照L∶D为14∶10]饲养。待卵孵化后,采用直射光,每天用Nikon(Eclipse NI-U)显微镜(10×)观察拍照,直至成蜂羽化,重复30次。

2 结果与分析

2.1 纯黄蚜小蜂胚胎发育

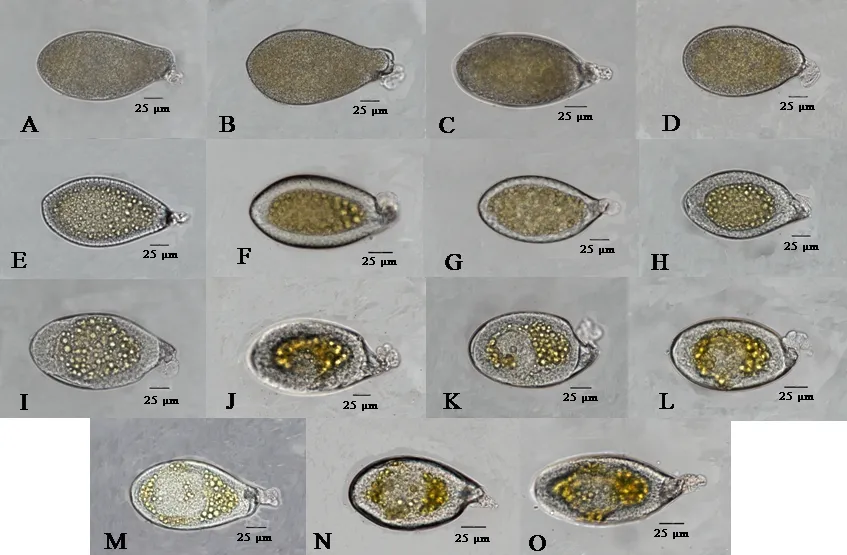

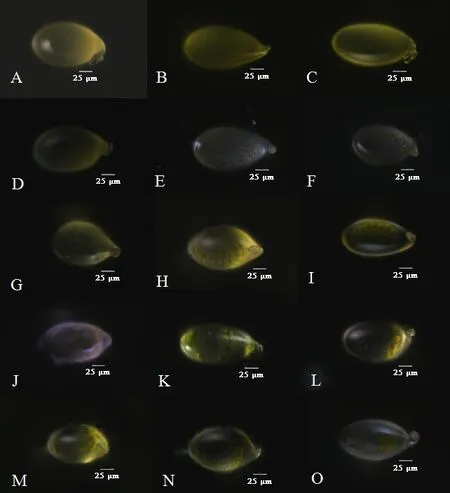

采用透射光(图1)和直射光(图2)观察,初产的纯黄蚜小蜂卵具卵柄,橄榄球形,淡黄色半透明状,长约133 μm,宽约75 μm,卵内原生质和卵黄分布均匀,充满卵体。随着生长发育,胚盘和胚胎形成。从初产卵到胚胎最终形成,纯黄蚜小蜂卵的体积没有明显增大。

初产卵:透射光观察,卵内原生质和卵黄分布均匀,充满卵体;卵壳内侧有一薄层卵黄膜,卵黄膜围着原生质、卵黄和核(很小,不明显)(图1A);直射光观察,初产卵呈橄榄球形,表面光滑,卵柄位于卵基部(图2A)。

2~6 h卵:透射光观察,合核分裂并形成许多子核,为胚胎发育的卵裂期(图1B~D);直射光观察,卵表观与初产卵时变化不大(图2B~D)。

8 h卵:透射光观察,经过多次卵裂,子核向卵的周缘移动,进入周质内,并逐渐形成围绕卵黄的单层细胞层,即胚盘。胚盘内包裹着大量卵黄球和卵黄细胞(图1E);直射光观察,卵内有颗粒物出现,应是卵黄球和卵黄细胞(图2E)。

10~14 h卵:透射光观察,胚盘形成后细胞开始分化,卵黄向卵中间聚集,与卵壳之间出现一条界限,此后卵黄和原生质的活动都在界限范围内(图1F~H);直射光下,可观察到卵内颗粒物(卵黄球和卵黄细胞),其他表观变化不大(图2F~H)。

16~18 h卵:透射光观察,胚盘细胞继续分化,形成胚带和胚膜,卵黄和原生质聚拢并游动,中部出现一圆形旋涡(图1I~J);直射光下,观察到分布不均的卵内颗粒物(卵黄球和卵黄细胞)(图2I~J)。

20~40 h卵:透射光观察,胚盘细胞继续分裂增厚形成胚带,开始胚层分化;卵黄球和卵黄细胞数量逐渐减少;在胚层形成的同时,胚胎开始分节(不明显)(图1K~U)。直射光下,观察到分布不均的卵内颗粒物(卵黄球和卵黄细胞),但数量呈减少趋势(图2K~U)。

42~48 h卵:透射光观察,胚层分化出相应的内部器官和系统,如消化系统等(隐约可见)(图1V~Y);直射光观察,卵内颗粒物(卵黄球和卵黄细胞)开始聚拢,形成黄色团状物,卵逐渐由黄色变为透明白色(图2V~Y)。

50~52 h卵:透射光观察,胚胎雏形形成,在卵中央频繁扭动,带动卵内容物跟着伸缩流动,头部开始发育(图1Z~Z1);直射光观察,卵内除黄色团状物外,其他地方呈现透明白色(图2Z~Z1)。

54 h卵:透射光观察,胚胎在卵中央晃动频繁,头部形成,向卵柄部位蠕动,卵壳表皮出现裂缝,开始孵化[图1(Z2)];直射光观察,卵表面出现一条裂缝[图2(Z2)]。

孵化中的卵:透射光观察,卵孵化时卵壳从卵端部沿“C”字形脱落,直至脱到卵柄,孵化时间1~2 min[图1(Z3)];直射光下,观察到卵壳脱落[图2(Z3)]。

注:A~O为初产卵~28 h卵; P~Z2为30~54 h卵; Z3为孵化。

初孵一龄幼虫:直射光观察,初孵幼虫除体内黄色团状物(应是消化道)外,其余部分白色透明[图2(Z4)]。

注:A~O为初产卵~28 h卵; P~Z1为30~52 h卵; Z2为裂缝; Z3为孵化; Z4为初孵幼虫。

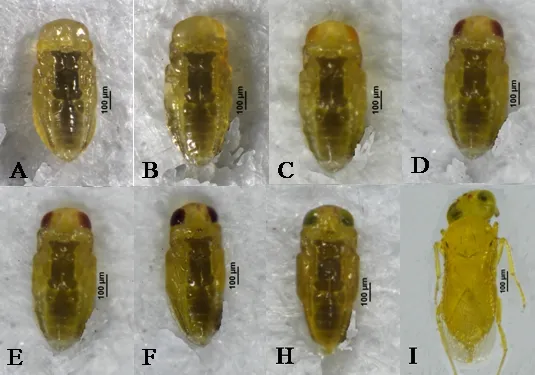

2.2 纯黄蚜小蜂幼虫发育

采用直射光,在Nikon(Eclipse NI-U)显微镜(10×)下观察拍照。在温度(25±1) ℃,相对湿度70%±5%条件下,纯黄蚜小蜂从初孵幼虫发育至预蛹约7 d,体色从浅黄色至白色(图3)。幼虫发育过程中,虫体逐渐变大,近圆形或近椭圆形,浅黄色,内容物浅褐色(图3A~F);老熟幼虫白色,内容物浅褐色(图3G);预蛹白色,排出暗褐色至黑色的蛹便(图3H~I)。

注:A~G为1~7 d幼虫; H-I为预蛹。

2.3 纯黄蚜小蜂蛹发育

采用直射光,在体视显微镜下观察拍照。在温度(25±1) ℃,相对湿度70%±5%条件下,纯黄蚜小蜂雌蜂从预蛹发育到成蜂羽化历期7~8 d(图4)。1 d蛹,体黄色,复眼黄色,胸部腹板和腹部腹板大部分暗褐色,腹板末端浅色;2 d蛹,复眼颜色变化不大,附肢颜色稍深;3 d蛹,复眼逐渐变为橙红色;4~5 d蛹,复眼颜色加深呈浅红褐色;6 d蛹,复眼暗红褐色;7 d蛹,复眼浅灰色,身体及附肢色稍暗。第8 d,雌蜂羽化,体黄色。

注:A-H为1~7 d蛹(腹面观); I为雌成蜂(背面观)。

雄蜂蛹的个体发育和体色变化基本同雌蜂蛹。

总体来看,纯黄蚜小蜂从初蛹至成蜂羽化,复眼颜色变化最大,由初蛹的黄色变为橙红色、浅红褐色至暗红褐色,羽化前呈浅灰色。老熟蛹(复眼浅灰色)的体色是黄蚜小蜂种类鉴定重要的辅助特征。

3 小结与讨论

采用透射光和直射光两种不同拍摄方法,观察描述纯黄蚜小蜂胚胎发育过程,以及初产卵到卵孵化的54 h卵的表观变化与内部变化。当卵发育到18 h,出现了双层膜结构,这与智利黄蚜小蜂(AphytischilensisHoward)卵发育过程中出现双层膜的情况一致,但后者并未指出双层膜出现的时间(Rosenetal,1978)。

目前,蚜小蜂科包含40多属,重要的属有:恩蚜小蜂属(Encarsia)、黄蚜小蜂属(Aphytis)、异角蚜小蜂属(Coccobius)等。不同属的蚜小蜂寄生方式和卵的形状也多不相同,如恩蚜小蜂属为体内寄生蜂,卵大多乳白色,但形状有所差异,双斑恩蚜小蜂卵长椭圆形,一端稍尖,另一端具一小柄(钱明惠,2005);友恩蚜小蜂卵两端窄,中部宽,似棒槌状(王竹红,2006);浅黄恩蚜小蜂卵长椭圆形,一端较钝圆,一端具小柄(周长青,2008);丽蚜小蜂卵两端钝圆(徐文秀,2015);日本恩蚜小蜂卵长椭圆形(谢金莉,2015)。异角蚜小蜂属也同样为体内寄生蜂,卵多为长椭圆形(王竹红等,2012)。而黄蚜小蜂属为体外寄生蜂,卵多呈橄榄球形,淡黄色半透明状,一端具卵柄,如智利黄蚜小蜂(Rosenetal,1978)和纯黄蚜小蜂。

根据人们对一些蚜小蜂的研究,体内寄生(卵产在寄主体内,幼期在寄主体内发育)和体外寄生(卵产在寄主体外,幼期在寄主体外发育)的蚜小蜂卵内胚胎形成和发育过程有所不同。以恩蚜小蜂属(体内寄生)和黄蚜小蜂属(体外寄生)为例,体内寄生的友恩蚜小蜂和日本恩蚜小蜂卵的内容物聚拢形成长椭圆形的幼虫胚胎,胚外膜与卵壳之间分界明显,胚胎体节分节较明显;而体外寄生的智利黄蚜小蜂卵内幼虫胚胎近似圆形,胚外膜与卵壳之间分界不明显,胚胎体节分节不明显(Rosenetal,1978),这与纯黄蚜小蜂相似。在温度25 ℃、相对湿度70%条件下,日本恩蚜小蜂卵发育12 h出现胚外膜;24 h胚外膜完全消失;40~44 h后,幼虫虫体轮廓形成,开始在卵内蠕动(谢金莉,2015)。而纯黄蚜小蜂卵发育18 h出现胚外膜,50 h形成幼虫胚胎雏形,52 h开始蠕动,但胚外膜一直未消失。有报道称,胚外膜上释放出畸形细胞,可能参与对寄主免疫的抑制作用(Pedataetal,2003),而纯黄蚜小蜂为体外寄生,其胚外膜的形成和作用原理尚待进一步研究。在温度25 ℃、相对湿度70%条件下,日本恩蚜小蜂卵的平均历期为43.15 h(谢金莉,2015),双斑恩蚜小蜂卵平均历期为(47.52±9.12) h(钱明惠,2005),而纯黄蚜小蜂卵平均历期为48~72 h,相对较长。

黄蚜小蜂属寄生蜂个体微小且大多通体黄色,形态特征差异很小,种类鉴定十分困难。而黄蚜小蜂属不同种类蛹的色素呈现一定差异,并成为该属寄生蜂种类正确鉴定的重要辅助依据(Compere,1955;李顺珍等,1993)。本文描述了纯黄蚜小蜂蛹个体发育过程中色素的变化,其胸部腹板和腹部腹板大部分呈暗褐色,复眼颜色从初蛹至成蜂羽化,由黄色变为橙红色、浅红褐色至暗红褐色,羽化前呈浅灰色。目前,已知道黄蚜小蜂属蛹的色素有多种类型,有仅仅胸部腹板暗褐色,或胸部腹板和腹部腹板大部分暗褐色,或胸部腹板和腹部腹板全部暗褐色;还有胸、腹部完全黄色,或蛹体部分黑色,或全部黑色等等。因此,在进行黄蚜小蜂属寄生蜂资源调查和研究中,还要十分重视蛹色素的观察。

- 武夷科学的其它文章

- Functional interactions among phytophagous insects, plants and microbial symbionts

- Geographic variation of fig wasp communities in Ficus racemosa between Xishuangbanna (China) and Mandalay (Myanmar)

- 美丽革伊螨重新描述(蜱螨亚纲:中气门目:土革螨科)

- 世界植树节邮票赏析

- 小蜻蜓尺蛾Cystidia couaggaria (Guenée)生物学特性及白僵菌防治效果

- 基于空气质量指数AQI的空间自相关特征分析

——以福建省为例