道不可言与以言传道

—— 以《庄子·齐物论》为核心展开的分析

周 福

(同济大学 人文学院,上海 200000)

一、引论:道与言

中西哲学在根本性上的不同,我们大致可以这样认为:中国哲学是一种道的话语系统(道—学—政—教),若以现代西方哲学观点来看,会发现其极富政治哲学意味;西方哲学可归为逻各斯话语系统,以科学理性精神为显著标志。但是,中西哲学有些东西本来就“人同此心,心同此理”,且就文化发展史言,古典时代的古希腊和先秦都相当于人的童年时代,充满各种可能性,有很强可塑性。文化的童年时代,各种对立思想元素尽情彰显,思想文化主调还没有定型。法国著名古希腊哲学史家让-皮埃尔·韦尔南(Jean-Pierre Vernant)指出:“希腊理性不是现代科学的实验理性,现代科学的实验理性以探索自然界为目的,它的方法、知识手段和思想框架是近几个世纪以来人们为了认识和驾驭大自然的艰苦努力中确立下来的。当亚里士多德把人定义为‘政治的动物’时,他就已经强调了希腊理性与现代理性的区别。在他看来,‘智慧的人’(hοmο sapiens)就是‘政治的人’(hοmο pοliticus),因为从实质上讲,理性本身就是政治。”[1]我们现在看到的中西哲学差异,主要是中世纪和近代随着各种偶然性才塑造成形的,诸如西方基督教兴起,近代地理大发现、科学革命,中国秦汉王朝建立和革新、西汉汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”等。

1. 道(逻各斯)与言的定义

古希腊哲学与中国先秦哲学的相通之处可以“逻各斯”(英文lοgοs,希腊文λόγος)和“道”两个术语来印证。我们通过对比《道德经》《庄子》和《赫拉克利特残篇》《巴门尼德残篇》等文本,认为以老庄为代表的先秦道家之“道”与古希腊哲学中以赫拉克利特为代表的“逻各斯”均有宇宙普遍规律、事物本性、万物本源之义。因此,先秦道家的道和古希腊的逻各斯可以大致通约,指形而上学中最普遍、最根本、最基础的事物之理。而对道的表述和传达,就需要人的“言”,“言”既可作名词表人的语言,也可作动词表用语言描述和传达。

关于庄子论道之政治意义,笔者赞同郭象《庄子·逍遥游》注解中的“各适其性”之论。正因物各有其性,物与物,人与人之间没有可比性,没有争论高下的必要。故庄子之政治见地,也可以认为是针对战国百家争鸣、战争频繁之情形,提倡消弭无谓的争论和战争。

2. 道与言之张力

道与言的关系是什么?在古希腊语中,λόγος一词本身就有言说之义,这一有趣的词汇向我们透露了道与言的紧密联系:道需要靠言说来传达。

然而,道终究是可言还是不可言呢?中西哲学的回答有两种相反倾向:第一,道无法言说,庄子说“道不可言”,古希腊高尔吉亚提出了三个著名的命题:无物存在、即使有物存在也无法认识、即使能够认识也无法言说;第二,道可言,韩愈等人坚持“文以载道”“文以明道”,西方学术非常重视修辞学,认为好的表达可以阐发逻各斯,使人信服,亚里士多德非常重视修辞学,写有《修辞学》和《诗学》,中世纪的课程设置甚至将修辞学列为七艺之一(其余为逻辑、语法、数学、几何、天文、音乐)。

这两种相反的倾向其实来源于这样一种紧张关系:形而上学的道,因康德所谓的主体与客体之间永远无法消除的鸿沟,导致很难认识,加之个人言语的差异,传达上有困难,所以“道不可言”;然语言是人理解事物不可或缺的工具,道必须通过语言媒介来传授,所以,道又不得不言。简而言之,一方面,道不可言,另一方面道又不得不言。

二、他论:研究文献综述

关于庄子道言悖论的论述,我们目前所见仅一篇文献,即复旦大学钟华从维特根斯坦为语言和理性划界的角度论述了这个问题,但尚未关注庄子的隐喻[2]。

关于庄子修辞手法的研究古人将其分为寓言、重言与卮言,其分析集中在《庄子》杂篇的《寓言》篇中:

寓言十九,重言十七,卮言日出,和以天倪。寓言十九,藉外论之。亲父不为其子媒。亲父誉之,不若非其父者也;非吾罪也,人之罪也。与己同则应,不与己同则反;同于己为是之,异于己为非之。重言十七,所以已言也,是为耆艾。年先矣,而无经纬本末以期年耆者,是非先也。人而无以先人,无人道也;人而无人道,是之谓陈人。[3,p494-496]

寓言采用动植物故事讲述道理,因世人宁可相信别人话,不相信口述者,就好比父亲不能为亲儿做媒,否则就有“王婆卖瓜,自卖自夸”之嫌;重言是借助前贤之口述说,往往权威的话比较容易相信;卮言指庄子自己的点评和总结,如果没有画龙点睛般的总结,庄子之道无法向读者显明:“非卮言日出,和以天倪”[3,p496]。

除传统三言分析路径外,现代学者用现代文学理论对庄子的哲学修辞进行了极为新颖的挖掘。其中,香港中文大学的爱莲心就论及过隐喻问题,但作者并未针对《齐物论》进行集中性的隐喻学阐释[4]。福建师范大学陈启庆比较系统地从修辞手法、谋篇布局等讨论庄子修辞问题,作者虽力图跳出文学之限,从哲学角度进行挖掘,但论题角度太广,没有从认知隐喻学角度进行深入探讨[5]。

笔者认为,隐喻绝非单纯的修辞手法,而是人认知事物的一个必经过程和一种必不可少的方式,为此研读了国外一些关于认知隐喻学的论述,以期从认知隐喻学角度对庄子的以言传道进行深入分析。

之所以选择以《庄子》其中的《齐物论》来分析道与言两难关系的问题,原因在于庄子在《齐物论》中说“道隐于小成,言隐于荣华”,“是非之彰也,道之所以亏也。道之所以亏,爱之所之成”,“夫大道不称,大辩不言,大仁不仁,大廉不嗛,大勇不忮。”庄子很清楚道不可言的问题。但是我们认为,《齐物论》在说“道不可言”时,又非常巧妙地用语言传达了这个思想,吊诡之中凸显出了道不可言和以言传道之张力及其巧妙地解决。

此外,鉴于目前学术界对庄子文献的共识,认为内篇、外篇、杂篇三部分中,只有内篇才是庄子本人的著作[6]。我们着重于内篇分析,而内篇中集中表述道与言关系问题的是《齐物论》,这是论文以《齐物论》为核心展开分析却不采取外篇中的《寓言》篇的原因。

三、《庄子·齐物论》的认知隐喻学分析

1. 认知隐喻学与哲学

认知隐喻学(CMT,英文全称Cοnceptual Metaphοrs Theοry)创 始 人 莱 考 夫 与 约 翰 逊(Geοrge Lakοff and Mark Jοhnsοn)的《人类概念系统的隐喻结构》(The Metaphorical S tructure of the Human Conceptual System)一文①认为,人的思维本质上是隐喻性的,认知科学的核心内容是人类的概念系统,这个系统既包括隐喻性的,也包括非隐喻性的,隐喻性的概念极为丰富。人类的抽象概念不是由一些具体概念定义,而是一系列的隐喻族(Clusters οf Metaphοr)定义的。隐喻不是一个概念,由一些不同概念放在一起进行类比,才能形成隐喻。隐喻是基于经验的,必须依靠经验才能理解隐喻。而人类的非隐喻性概念往往比较有限,有了隐喻之后,人类的概念系统大大丰富。人类的概念除了来源于直接的经验而外,也来源于主流文化性隐喻。

隐喻不但扩展了人的概念系统,而且扩展了人思维的广度和深度。以《庄子·齐物论》开篇来看,通过三籁和鷇音与人的语言进行类比,能让人惊奇地认识到人类语言其实很可能什么也没说,和叽叽喳喳的鸟叫声没什么两样。隐喻不是“A是B”或“A像B”这样的表达,这种表达称为明喻,而是把一系列的概念放在一起让读者自己去发现背后的关联和隐喻意,读者一旦自己将这种隐喻意发掘出来就会有惊奇的知识上的愉悦感和满足感,与此同时也达到了思维上的超越和对道的或隐或现的体悟,这正是隐喻的巧妙之处。而且恰好在这隐喻消失的地方,形而上学的道开始慢慢显现出来。

法国哲学家保罗·利科将隐喻与哲学的关系进行了专门的论述。文中提到海德格尔的格言“隐喻仅仅存在于形而上学中”[7,p390]提出隐喻的逾越与形而上学的逾越不过是同一种转移而已,没有隐喻之前不存在哲学要素,“而现在之所以有哲学要素,是因为一个概念作为本身已经死亡的隐喻中思想是能动的东西”[7,p407]。如果人类思维本质上是隐喻的,而且“隐喻仅仅存在于形而上学中”也是正确的,可以说人类思维本质上就是形而上学的,而在人类形而上学的产生和发展过程中,隐喻起着不可替代的作用。

不能根据隐喻的字面意义去确定隐喻的真值。斯特哈特(Steinhart)说:“隐喻为真,当且仅当它们基于真的类比。隐喻的真值条件即类比的真值条件。”[8]“通常情况下,一个命题不可能绝对为真,也不必然为假,其真值总是相对于某个可能世界来说。在一个可能世界中为真的命题,在另外一个可能世界中为假。因此也可以将命题看作从可能世界到真值的映射。世界语义学认为,现实以其最小限制的形式填充了逻辑空间,而逻辑空间又可以被分为不同的可能世界。我们所在的现实世界是诸多可能世界中的一个,其他世界则是相对于现实世界的可能世界。”[8]进而言之,隐喻的真值是基于语境的,如果在文本的语境中能让读者的理解从现实世界跨越到另一种逻辑上的可能世界,那么隐喻就是真的。

2.《庄子·齐物论》认知隐喻学分析

分析《庄子·齐物论》的开篇:

子綦曰:“偃,不亦善乎,而问之也!今者吾丧我,汝知之乎?女闻人籁而未闻地籁,女闻地籁而未闻天籁夫!”

子游曰:“敢问其方。”

子綦曰:“夫大块噫气,其名为风。是唯无作,作则万窍怒呺。而独不闻之翏翏乎?山林之畏佳,大木百围之窍穴,似鼻,似口,似耳,似枅,似圈,似臼,似洼者,似污者,激者、謞者、叱者、吸者、叫者、譹者、宎者、咬者,前者唱于而随者唱喁,(冷)【泠】风则小和,飘风则大和,厉风济则众窍为虚。而独不见之调调之刁刁乎?”

子游曰:“地籁则众窍是已,人籁则比竹是已,敢问天籁。”

子綦曰:“夫吹万不同,而使其自己也。咸其自取,怒者其谁邪!”

……

夫言非吹也,言者有言。其所言者,特未定也。果有言邪?其未尝有言邪?其以为异于鷇音,亦有辩乎?其无辩乎?道恶乎隐而有真伪?言恶乎隐而有是非?道恶乎往而不存?言恶乎存而不可?道隐于小成,言隐于荣华。故有儒墨之是非,以是其所非而非其所是。欲是其所非而非其所是,则莫若以明。[3,p23-43]

一般认为,子綦与子游的对话应为重言,天籁、地籁、人籁和鸟的鷇音是寓言。然而,这种拆解式的分析是有问题的,这部分内容其实是一个整体,如果拆成寓言、重言、卮言,文章的韵味将被人为地彻底破坏。

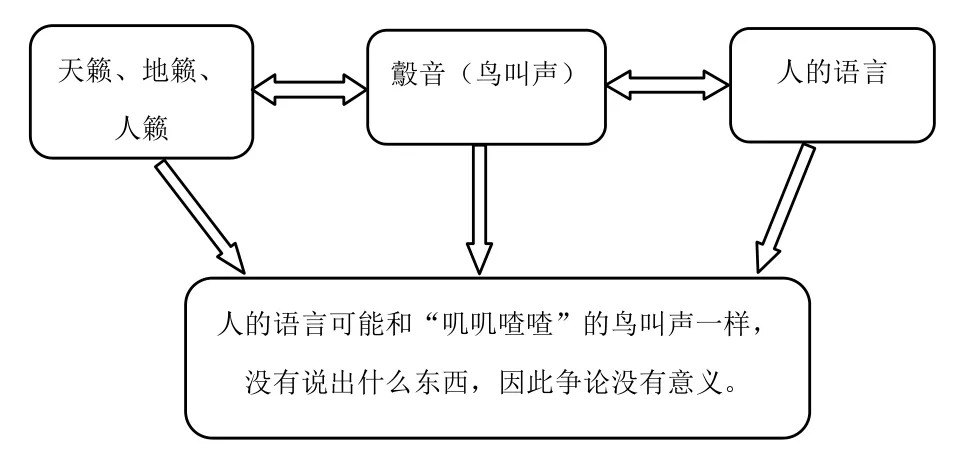

这部分内容可以看作一系列概念组成的隐喻。《齐物论》首先说天籁、地籁、人籁虽然发声千奇百怪,但是发声的原理是同一的,都是因风吹抨击物体而发声;接着又说鸟儿在树上叽叽喳喳的叫;最后说人与人在说话和争论。其实人所言说的东西并不是固定不变的,而是一直在变化中。那么,人到底说什么了,还是和鸟叫一样什么也没有说?隐喻意义是人的语言可能什么也没有说。吊诡在《齐物论》的开篇“道不可言”这个主题却通过这样的一个的隐喻性的言说道出来了。三籁——鷇音——人的语言的认知隐喻机制可以下图进行分析和理解:

图1 三籁——鷇音——人的语言隐喻图

3.“词语破碎处,无物存在”与“语言是存在之家”

在《庄子·齐物论》开篇,庄子说“道不可言”时,是用隐喻道出的,这种吊诡和悖论与海德格尔在《通向语言的途中》一书分析格奥尔格《语词》一诗中表达“语词破碎处,无物可存在”的悖论如出一辙,诗人想寻找语言来表达自己的思想,却发现无法表达,所以发出了这样的吟叹:“我于是哀伤地学会了弃绝:语词破碎处,无物可存在。”诗人的弃绝绝非完全地弃绝语言,而是承认“语言是存在之家”,道之所是,乃是通过语言向人有所道说,语言其实也是一种物,通过语言这种物,在天地神人的世界,人与万物照面,聚集,因此人能够达到对道的体会[9]。

当然,也可以对道不可言做这样的区分,即形而上学的道很难把握、很难言说,而具体经验层面的道则可以言说。可是,如果语言只能触及经验层面的道,读者通过自己的经验和日常交流即可达到,庄子为何不辞辛苦地道说呢?可见,庄子虽然明确说“道不可言”,但实际上并未弃绝语言,不仅如此,庄子还进行了精心的语言修辞,其中隐喻更是功不可没。

四、余论:道不可言与以言传道张力之消解——得鱼忘筌

庄子明确提出道不可言,却通过自己文章的精心布局和巧妙的哲学修辞传达了自己心中的道——即在第一篇《逍遥游》中提出的物各适其性,正因为物各有其性,故物与物、人与人之间没有可比性,也没有相互争论高下的必要,而且“所言特未定也”,语言所描述的外物不断在变化,没有谁能够说尽一个问题的道理,所以“道不可言”;另一方面庄子却很清楚:尽管道不可言,但精妙的语言仍是人跳跃自己原有思维的利器,所以庄子从头到尾精心使用语言,以传达自己心中的道。然而,对于道的追求,语言仍然是有局限的:“天地与我并生,而万物与我为一。既已为一矣,且得有言乎?既已谓之一矣,且得无言乎?一与言为二,二与一为三。自此以往,巧历不能得,而况其凡乎!故自无适有以至于三,而况自有适有乎!无适焉,因是已。”[3,p44-45]通过语言触及道以后要进行接下来的工作:“筌者所以在鱼,得鱼而忘筌。蹄者所以在兔,得兔而忘蹄;言者所以在意,得意而妄言。”[3,p493]道不可言与以言传道张力之消解的关键就在于此:语言仅仅只是捕鱼(道)的工具而已,得鱼(道)之后需要忘记语言,然后进行超越,达到“吾丧我”“物我为一”的境界。

[注释]

① Geοrge Lakοff, Mark Jοhnsοn. The Metaphοrical Structure οf the Human Cοnceptual System[J]. Cοgnitive Science, 1980, 4(2): 195-208.

此外,Geοrge Lakοff, Mark Jοhnsοnde. Metaphοrs we live by[M]. Chicagο and Lοndοn: The University οf Chicagο Press, 1980. 2003年该书重印.

关于认知隐喻学(CMT)自1983年以来30年的发展情况可参阅Riccardο Fusarοli and Simοne Mοrgagni. Intrοductiοn: Thirty Years After[J]. Jοurnal οf Cοgnitive Semiοtics, 2013, V(1-2): 1-13.