新型冠状病毒肺炎的网络科学谣言现状分析

—— 以微信平台为例

张重庆

(北京航空航天大学 高等教育研究院,北京 100191)

2019年年底,新型冠状病毒肺炎(以下简称为“新冠肺炎”)出现,坚决打赢疫情防控阻击战成为几个月来工作的重中之重,事关人民群众的生命健康和财产安全,事关全国经济发展大局。按照党中央坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求,科学认识疫情、科学有效防控、消除恐慌,至关重要。然而在疫情防控的过程中充斥着大量的科学谣言。科学谣言是“用貌似科学的语言或术语传播一些看似正确与科学的言论”[1],极易引发公众热议和盲目行动,影响社会稳定和谐。本研究通过收集分析微信流传的相关的科学谣言,确定谣言的产生原因、特性和传播特点,形成对谣言的清晰认识,合理辟谣。

一、新冠肺炎网络科学谣言的产生

1. 心理原因

此次疫情为突发的公共卫生事件,人们关注度高,每天都要获取相关信息。由于事件突发,信息较为复杂,且具有一定的滞后性。谣言传播者抓住了人们要更快获取信息的心理制造、传播谣言。谣言的传播简单、便捷,可随手转发。传播者缺乏责任感,不自觉核对信息,难以对其追究责任。一部分传播者为博取关注及经济利益,在微信群聊、朋友圈中传播谣言,有目的地“警醒”自己的亲朋好友。

2. 认知原因

科学没有绝对性。科学本身是没有绝对性的。如官方回答“粪口是否会传播病毒”这个问题,专家答复是“可能会传播”。公众避实就虚,认为粪便一定会传播病毒,引发更大恐慌。公众正是抓住了“可能性”作为谣言的来源,使更多的人相信谣言。

此次疫情涉及医学、生物学、药学等领域的专业知识,很多人没有接触过这些知识,这些知识相对深奥。人们对于疫情既不懂又想懂,有时会断章取义,选择部分具有明显特征的内容进行传播,创造出大众容易理解的错误言论,这些都是“伪科学”。

二、 新型冠状病毒肺炎网络科学谣言的特点

通过查阅从2020年1月15日至2020年3月3日间“微信辟谣助手”小程序“丁香医生”公众号、“科普中国”公众号、“人民日报”公众号等,共收集122条“科学”谣言(不包括与科学无关的网络谣言,如“北京将封城”“超市明天开始关门”等),将其内容指向分为8类,见表1。

分析发现,谣言中有关于预防新型肺炎和消灭病毒所占比例较大,关于肺炎治疗、病毒传播等谣言较少。进一步分析,此次新冠肺炎网络科学谣言具有以下3个特点:

表1 新型冠状病毒肺炎网络科学谣言统计表

1. 紧随新闻热点

首先,此次新冠肺炎疫情网络科学谣言与时事相关。人民日报、光明网、科普中国、丁香医生等的微信公众号持续地推送与疫情相关的新闻,人们也在微信群中讨论疫情,公众越是关注,就越会产生谣言。比如“病毒在56 ℃高温半小时即可灭活”在官方公布之后,就有各种各样的版本,有“喝60 ℃的水能杀死病毒”“多洗热水澡能预防病毒”等。因为消灭病毒是人们所希望的、同时官方也宣布了病毒灭活的方法,因此产生根据时事新闻所改编产生的谣言。

其次,此次新冠肺炎疫情网络科学谣言具有时新性,人们对新信息不断“添砖加瓦”,搞得面目全非,形成了“即兴新闻”,最后连造谣者都无法分辨,因而被当作更新的信息进行传播。如中科院上海药物所在2020年1月31日晚宣布“双黄连口服液对于抑制新型冠状病毒有明显效果”,2月1日凌晨随即出现了“双黄连可以预防新型肺炎”的谣言,导致大批民众抢购双黄连口服液甚至畜用双黄连制剂。造谣者在“抑制病毒”的基础上添加了“预防”功能,且抑制也不等于治疗,导致这个“新新闻”具有迷惑性。

2. 与大众生活密切相关

此次新型肺炎疫情产生的科学谣言涉及大众生活的诸多方面,拉近了与受众的距离,诸如“挂熨机可以杀灭衣服上的新冠病毒”“吃大蒜可以杀灭新冠病毒”“钟南山:全国人民在家隔离两周”“出门要戴护目镜”等等。此次疫情已经严重影响人们的正常生活,这些谣言也就来源于日常生活行为之中。通过表1可以发现,预防肺炎和杀灭病毒这几部分谣言已经占到了60%,而对谣言的内容加以分析,都是人们在日常生活中可以做到的、司空见惯的行为或物品,而且人们也希望采取简单的措施来预防感染。

3. 往往与专家挂钩

疫情当前,人们相信包括医生、护士和相关医学专家的话语,然而造谣者所创造的谣言正是发现了人们的这种心理,创造出来专家并没有说过的话语或改造专家的话语。最明显的是谣言带有大家所熟知的钟南山、李兰娟、张文宏、王辰等院士,如“钟南山院士建议全国人民在家自行隔离两周”。更有甚者,对中央电视台的新闻图片、人民日报官方通知等加以修饰,使人们信以为真,以为专家真的说出过这样的话,从而疯狂扩散、传播,造成不良影响。

三、新型冠状病毒肺炎网络科学谣言的传播特点

1. 传播速度更快、传播范围更广

新型冠状病毒引起的肺炎作为突发公共卫生事件,具有突发性和偶发性。疫情暴发之后,各式各样的信息刷爆了微信、朋友圈,由此产生的谣言更加新颖,易引发群众的关注。正是借助这股力量,谣言在微信中疯狂传播。微信群中人数众多,群成员来自全国各地,这样一来,只要一个人在微信群中散布谣言,越来越多的人会知道谣言,进而继续在别的群中传播。由于绝大多数人没有外出,居家隔离也为网络科学谣言的快速扩散打下基础。

2. 传播者以中老年人为主

腾讯公司出版的《2018年网络谣言治理报告》显示,健康类谣言的主要传播群体为中老年人,并且“相比城镇中老年人,农村的中老年群体更有可能传播谣言”。国外的研究人员针对Facebοοk用户进行了调研,发现65岁以上老年人是转发虚假新闻的主力军,转发量是18-29岁年轻人的七倍[2]。由于微信中的信息良莠不齐,网络科学谣言花样百出,部分中老年人难以分辨,成为谣言的受害者。正如上一部分提到的“新型肺炎网络科学谣言习惯与专家挂钩”,导致中老年人认为某些信息是专家所说的建议,却不知道每个人都可以成为所谓的“专家”。部分中老年人出于对子女和亲戚朋友的关心、爱护,把谣言分享到家族群或者子女的微信、转发到朋友圈,中老年人成为谣言传播的主力军。

3. 传播效果造成线上线下联动

微信有着庞大的用户群体,在微信中传播谣言不仅在微信线上可以引发热议,在线下也深刻影响着人们的行为,这些直接体现在预防新型冠状病毒肺炎和消灭冠状病毒的谣言中。如通过传播“熏醋可以预防新型肺炎”这一谣言,许多家庭在家中熏醋;还有一些人看到流传的“某某药品可以预防新型肺炎”,去药店抢购双黄连、板蓝根、维生素C片甚至购买抗生素,严重影响市场秩序。因此,线上线下联动的谣言传播效果往往带来了严重后果。

四、针对新冠网络科学谣言的科普策略

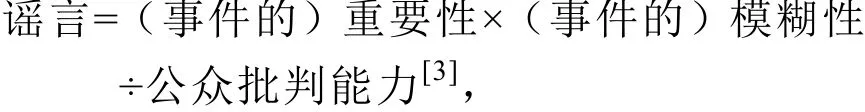

根据谣言的传播公式:

由公式可得出,谣言正比于事件的重要性和事件的模糊性,反比于公众判断能力。当前的肺炎疫情已经促使各地启动突发公共卫生事件一级响应,该事件的重要性已经达到了一定程度。因此,要想治理谣言,需要降低事件的模糊性,并提升公众的批判能力。

1. 发挥好政府主导作用

首先,政府应把握新媒体社交时代传播规律,及时、准确地公布相关信息,抢占时间节点,增强信息透明性,从而在源头上减少谣言的产生。其次,政府应联合主流媒体及监管部门,整合资源,不断监测,实时预警,坚决遏制谣言的传播。若已有谣言开始泛滥,政府可整合专业力量进行辟谣,早发现,早处置,便于广大群众发现谣言、辨识谣言、拒绝谣言。

2. 合理使用国家应急广播体系

国家应急广播体系是指在发生突发事件等应急状态下、政府通过广播、电视等媒体向公众提供防灾减灾等信息服务的广播体系,是突发事件下党和政府与人民群众之间的一座沟通桥梁。在坚决打赢疫情防控阻击战的道路上,国家应急广播有着重要作用。通过充分发动各方面力量,把防疫知识宣传到千家万户,打通防疫宣传的“最后一公里”。电视上、广播中、村里的大喇叭都可以看到、听到疫情防控的相关信息。应急广播除了宣传疫情防控的相关政策和措施外,辟谣也应加入应急广播体系中,使广大群众做到不造谣、不信谣、不传谣。

3. 整合平台力量,及时辟谣

发挥网络主体作用,整合多方力量,全体网民积极参与,及时公布辟谣信息。如“丁香医生”公众号“实时疫情”栏目下的“谣言征集”和“谣言排行榜”板块,网民可以在谣言征集中输入信息,“丁香医生”医学团队验证后予以答复,“谣言排行榜”则公布公众关注较多的谣言;“微信辟谣助手”也会向用户发出“辟谣提醒”,让谣言无处可藏;光明网、人民网、科普中国也在每日的推送中及时更新最新谣言。微博也有“微博辟谣”账号以及“微博辟谣”话题;抖音、快手等APP也在不断地辟谣,同时各平台也应加强把关,杜绝谣言传播。

4. 提升网民的科学素养

第十次全国公民科学素质抽样调查结果显示,我国公民的科学素质比只有8.47%,公民的科学素质整体上较低,因而有较大的谣言传播空间[4]。因此,治理网络谣言,必须持续不断地进行平民化的科普教育,高素质的人才应积极树立榜样模范,积极普及科学知识。公民应树立终身学习的观念,主动提高信息获取能力、鉴别能力、分析能力,多关注辟谣信息,或自己查阅相关资料来自行判谣、辟谣,真正做到不造谣、不信谣、不传谣,科学获取信息,让科学跑在谣言前面。