运动对高原老年人步态影响的研究

(西北师范大学体育学院 甘肃 兰州 730070)

我国四大高原涵盖全国包括青海、甘肃、宁夏、陕西、河南、内蒙古、西藏、贵州及云南在内的九个省区,高原总面积占国土总面积的36.64%,总人数为481046万人,占全国总人口的42%。65岁及以上人数32028万人,占全国65岁及以上总人数的24.6%。从数据来看,高原地区占地面积较大,老年人口数量较多。根据《“健康中国2030”规划纲要》中提到的在推动全民健身与全民健康融合发展的过程中,特别要突出解决好“老年人、妇女、儿童等重点人群的健康问题,基于以上背景,关注高原老年人健康必将是我国“积极老龄化”进程中的重要组成部分。

人类行走的正常步态是中枢神经及周围神经系统、肌肉骨骼肌系统、心血管系统、视觉系统等多系统共同参与的结果,任何一个系统的失调都会影响到步态的稳定性,从而增加老年人的跌倒风险。研究表明,中枢神经组织是机体所有器官中,对缺氧最敏感,最易受损的组织。高原低氧环境对神经控制机体具有负面影响,其主要表现在眼手协调能力及反应速度变慢,准确性降低等。由于高原老年人长期生活在低氧条件下,再加之生理功能的自然退化,更会表现出中枢神经对运动系统控制不利。基于此,本研究以高原环境为研究背景,通过老年人步态特征探讨低氧生活环境下运动对老年人防跌倒的意义,旨在为高原低氧老年人群健康老龄化提出宝贵建议。

1、研究对象与方法

1.1、研究对象

本文以运动对高原老年人步态的影响为研究对象。于2019年10月至11月在青海省西宁市共招募长期居住在高原的10名老年女性为调查对象,其中长期参加体育锻炼的老年女性5名,分为运动组,平均年龄(62±1.00)岁,仅参加日常身体活动,除此之外不进行体育锻炼的老年女性5名,分为对照组,平均年龄 (64.6±3.29)岁。两组基本情况无统计学差异。

老年受试者纳入标准:(1)年龄≥60周岁的老年女性;(2)无中枢神经系统疾病,无视觉及前庭功能障碍,无下肢运动障碍;(3)最近6个月内未发生跌倒;(4)知情同意。

1.2、研究方法

(1)三维高速摄像测量法。

采用Qualisys红外远光高速运动捕捉测试系统,共六个红外摄像头,采样频率为60HZ,根据试验场地布置摄像机,使摄像机能够捕捉到受试者身上所粘贴的全部反光球,共计36个,分别粘贴于髂前上棘、髂后上棘、大腿、小腿、膝关节、踝关节、第一跖趾、足第二指骨、第五跖趾关节及足跟骨处。实验前对仪器设备进行校准与调试,并对拍摄范围进行静态标定以减少实验误差,标定系统误差为1mm以内。

(2)数据处理。

实验所获取的原始数据导入V3D软件进行进一步数据处理,采用低通滤波,截断频率为6HZ,利用运动图像解析步态时空参数值。本研究所选取的步态时空参数有:步态周期、支撑期时间、摆动期时间、支撑期占比、摆动期占比、步长、跨步长、步频、步速等;关节角度参数为髋、膝、踝关节角度,其中髋关节三维角度定义为骨盆坐标系与大腿坐标系之间的欧拉角;膝关节三维角度定义为小腿坐标系与大腿坐标系之间的欧拉角;踝关节三维角度定义为小腿坐标系与足坐标系之间的欧拉角。

1.3、统计学分析

采用SPSS22.0软件进行分析,运用独立样本T检验分析显著性水平,P<0.05具有统计学意义。

2、结果

2.1、高原老年人一般步态特征参数总体分析

步态周期指行走过程中一侧足跟着地至该侧足跟再次着地时所经过的时间。在高原老年人自然行走的测试中我们发现,运动组与对照组的步态周期存在显著性差异(P<0.05),其他时间指标不存在显著性差异(见表1)。

表1 两组时间参数比较分析

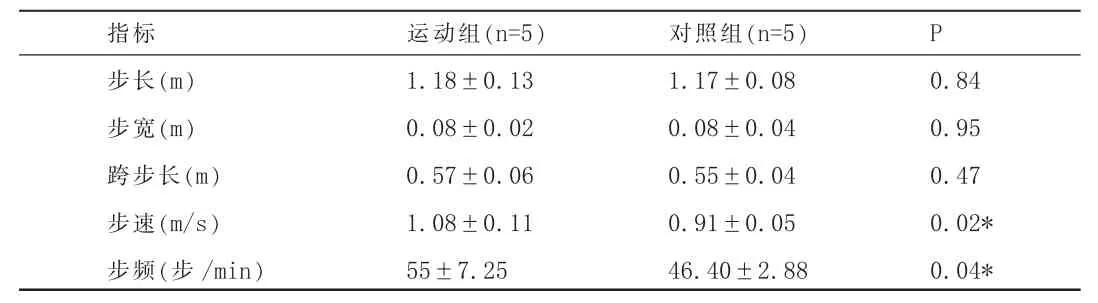

两组空间参数比较发现,运动组与对照组步速、步频有显著性差异(P<0.05),其步长、步宽、跨步长无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组空间参数比较分析

2.2、行走过程中下肢各关节角度分析

首次足跟触地时在水平面上运动组倾向于髋内旋,对照组倾向于髋外旋。足趾离地瞬间,运动组倾向于髋屈曲,对照组倾向于髋伸展,两者不具有显著性差异(P>0.05);运动组髋内收与对照组髋外展具有显著性差异(P<0.05);水平面上,运动组倾向于髋内旋,对照组倾向于髋外旋,两者不具有显著性差异(P>0.05)。足跟触地时刻运动组倾向于膝外展,对照组倾向于膝内收。足趾离地瞬间运动组倾向于膝外展,对照组倾向于膝内收,但均无显著性差异。足跟触地时刻运动组倾向于踝外旋,对照组倾向于踝内旋,均无统计学意义。具体见表3:于对照组,这也从侧面反映出不论是增龄性功能退化还是环境影响,运动能够有效的促使老年人拥有相对于同龄人更好的肌力与平衡性。我国老年人行走过程中“求稳不求快”也在本研究中再次被印证。

正常步态是一个复杂的过程,涉及到躯干和四肢的一系列协调、交替运动,而在步行过程中为减少能量的消耗,髋、膝、踝三大关节有一个同步的运动模式,当任何一个关节出现损伤或异常时都会导致步态障碍。本研究结果显示在支撑期内运动组倾向于髋屈曲,对照组倾向于髋伸展,足趾离地时髋屈曲是为了加速摆动,髋关节依次带动大腿、小腿以获得更快的摆动速度。支撑期内运动组与对照组膝关节不同特征时刻未出现显著性差异,支撑期内膝关节有屈伸运动,一般在足跟落地时伸展,足趾离地时屈曲,单腿支撑阶段膝关节略微弯曲,有利于蹬伸阶段大腿肌群的发力,还可以降低重心起伏。支撑期内运动组膝外展,对照组膝内收。步行过程中膝内收是为了减少宽幅步态,以避免行走过程中身体的摇晃程度。踝关节在支撑期内始终绕额状面产生转动,从足跟着地瞬间的背屈运动到足趾离地时的跖屈运动,既有利于获得蹬地时的地面反作用力,又可以缓冲着地时的阻力。

综上所述,高原老年人在行走过程中常采用最自然、舒适的姿态,大多数老年人并不会注意自己的行走姿势,如“外八字”、“内八字”步态常常会被人们所忽略,并未感知到其属于异常步态,由于行走过程中关节角度的变化导致足底受力不均匀,不仅加大了步行过程中的能量消耗,且长久积累下来将会导致严重的关节损伤。本研究通过设置运动组与对照组对高原老年人髋、膝、踝关节角度进行更深层次的解析,探讨参与运动锻炼后关节角度的变化,但可能由于其低氧环境下运动对摄氧量的需求过高使得老年人的运动负荷未达到一定的效果,或是居住在高原的老年人对当前运动负荷的适应,使得研究结果并未体现出显著性差异,但本研究的结果可以体现高原老年人步态特点,在今后的研究中以期通过更大的样本量来整理,归纳。

表3 行走时两组下肢各关节角度比较

3、讨论

步速是指单位时间内所行进的距离。本研究结果显示高原运动组及对照组老年人步速参数有明显的差异性,这不仅可以解释为老年人增龄性的机能下降,也考虑其与低氧刺激所形成的老年人反应时的延长,视觉感知能力下降及动作缓慢、迟钝有关。步速小于1.0m/s被认为是异常的,自发步行速度通常从60岁开始每年下降1%左右,且步速作为评估人体运动能力的常用指标,其参数值的降低预示着人体抵抗干扰,保持高功效的运动能力的降低。步频是指每分钟所行走的步数,正常成人每分钟大约行走95-125步/min。本研究结果显示,运动组老年人的平均步频为55步/min,而对照组的平均步频为46步/min,运动组步频参数显著高