三尖瓣环造影下植入心室侧希氏束起搏导线的稳定性和对三尖瓣功能影响的一年随访结果

生理性起搏是心脏起搏领域永恒追求的方向。希氏束起搏(HBP)因其起搏直接夺获心脏传导系统,保证正常的心脏激动顺序而备受关注[1]。近些年来公布的多项临床研究结果表明,HBP 不仅能保证心室电激动和收缩同步性,还能够改善患者预后[2-3]。尽管如此,临床应用HBP 的缺点也逐渐凸显:植入成功率较低、手术难度大、希氏束夺获阈值高甚至远期进一步升高等[1,4]。

从解剖上看,希氏束位于室间隔膜部上方,起始端连接于房室结远端,穿中心纤维体,走行在三尖瓣膈瓣室间隔膜部后缘及下缘[5]。起搏心室侧希氏束部位能够获得更好的起搏阈值及更好的R 波感知。中国医学科学院阜外医院率先在国内外报道了一种利用希氏束专用鞘行三尖瓣环造影指导下心室侧HBP(v-HBP)导线植入的方法[6]。本研究针对最早应用这种植入方法的部分患者就起搏导线稳定性和对三尖瓣功能影响的1 年随访结果进行了总结。

1 资料与方法

研究对象:回顾性分析2018 年3 月至2018 年9 月在中国医学科学院阜外医院心律失常中心成功行三尖瓣环造影指导下v-HBP 植入的20 例患者的临床资料。所有患者均符合指南要求的起搏器植入适应证[7],且在术后1 年随访接受我院超声心动图复查。

三尖瓣环造影指导下v-HBP 导线植入方法:(1)三尖瓣环造影:利多卡因局麻下,切开左锁骨下皮肤,顺利穿刺左锁骨下静脉后在导引钢丝下置入8 F 短鞘(型号HLS-1008M,美敦力公司,美国)以建立静脉通路。先将泥鳅导丝送入心室,指引下将C315 希氏束鞘(型号C315-HIS,美敦力公司,美国)送入心室侧后抽出泥鳅导丝。右前斜30°下,将C315 鞘轻柔回撤至三尖瓣膈瓣下方,通过鞘管注入少量对比剂以成功显示三尖瓣环形态;(2)造影指导下v-HBP 植入:将希氏束导线(型号3830-69,美敦力公司,美国)送入C315 鞘中,使导线末端稍露出鞘管头端,连接测试线保证单极标测和起搏。测试线另一端连接鳄鱼夹连线和程控仪(型号2290,美敦力公司,美国)。右前斜30°透视下,依据造影所显示的三尖瓣环位置,移动C315 鞘跨过三尖瓣后在膈瓣附近标测希氏束电位。成功标测到希氏束电位后,5.0 V/1.0 ms 起搏输出下进行HBP 测试。若降至2.0 V/1.0 ms 希氏束仍被证实夺获,保持鞘的稳定下顺时针旋转导线4~6 圈后可见导线回弹,再次进行阈值测试和希氏束起搏图形的记录。若起搏图形显示为选择性或非选择性希氏束起搏,起搏阈值≤2.5 V/1.0 ms,则认为希氏束植入成功,如果希氏束透视时间超过20 min,则认为HBP 植入失败,改行间隔部或左束支区域起搏[8]。

起搏器的程控:保持自动阈值管理功能的打开。对于房室传导正常的患者,常规打开延长起搏房室(AV)间期的功能;对于房室阻滞的患者,固定起搏房室间期(PAV)/感知房室间期(SAV)为150/120 ms。对于希氏束感知偏低的患者,适当提高心室的感知灵敏度,以避免感知不足。

数据收集和随访:通过电子病历系统回顾患者的基线资料。所有患者在出院前交待术后第一年访视期为3 个月和1 年,在门诊或程控室由专人进行常规随访,行起搏器程控、超声心动图等检查。如果患者病情稳定,以后随访期建议患者6~12 个月常规随访。

超声心动图检查方法和诊断标准[9]:使用彩色多普勒超声诊断仪(Vivid E9 型,GE,美国)。以彩色多普勒观察各瓣膜有无反流。在收缩期内可见起源于三尖瓣并扩展至右心房内的彩色多普勒反流束信号时,则认为存在三尖瓣反流。未见明确有意义的三尖瓣彩色多普勒反流束信号时,则记录为“无或微量”。对于三尖瓣反流严重程度按照反流束面积(cm2)进行划分:少量为<5 cm2;中量为5~10 cm2;大量为>10 cm2。

统计学方法:所有统计学分析采用SPSS 22.0 软件。符合正态分布的计量资料采用均数±标准差表示,非正态分布则采用中位数(四分位间距)表示。自身前后比较采用配对样本t检验。计数资料采用百分比表示。假设检验为双侧检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

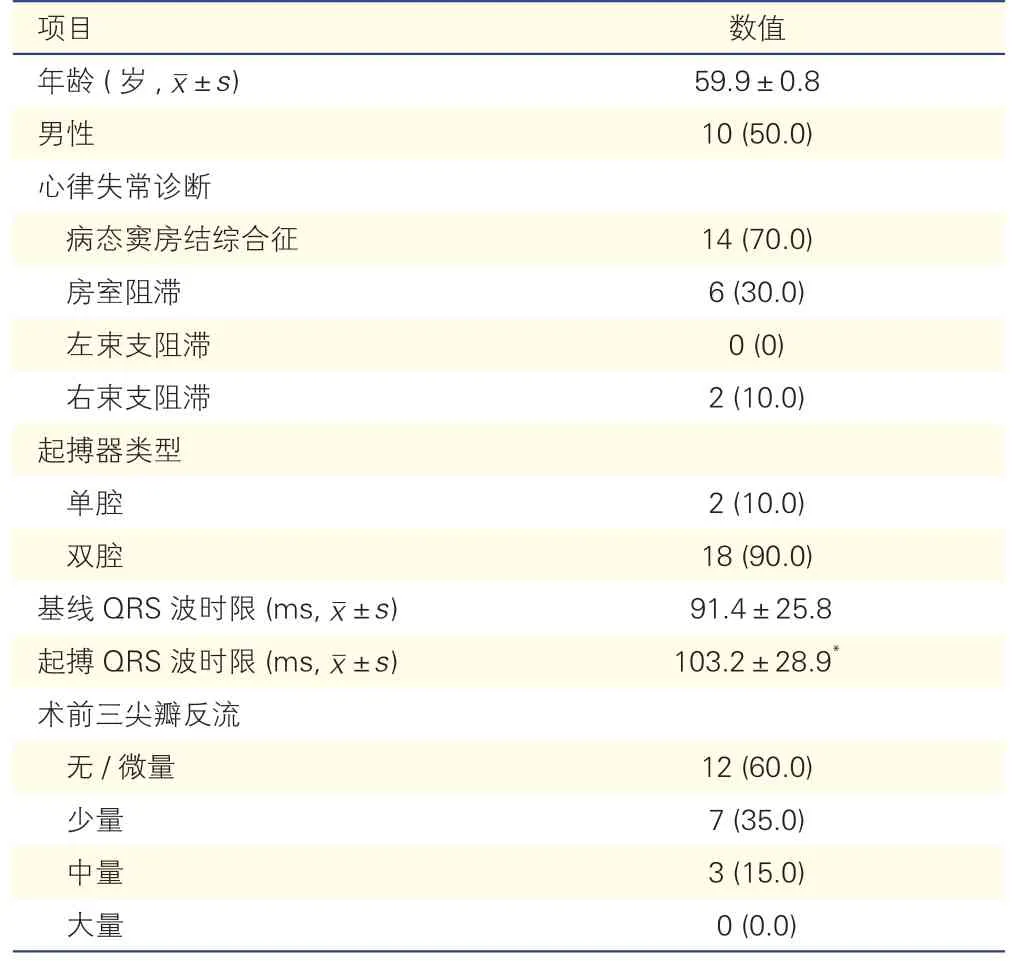

20 例成功行v-HBP 导线植入患者的基线特征(表1):患者平均年龄为(59.9±10.8)岁,男性占50.0%。70.0%的患者起搏器适应证为病态窦房结综合征,植入双腔起搏器比例占90.0%,术前三尖瓣反流程度以“无或微量”为主(60.0%)。

表1 20 例成功行v-HBP 导线植入患者的基线资料[例 (%)]

术中和1 年随访时起搏参数对比(表1、2):v-HBP 中非选择性希氏束起搏(NS-HBP)占70.0%。v-HBP 患者起搏QRS 时限显著高于基线QRS 时限[(103.2±28.9) ms vs.(91.4±25.8) ms,P=0.025],术中希氏束夺获阈值为(1.04±0.42) V/1.0 ms。随访1 年时,v-HBP 希氏束夺获阈值为(1.48±0.85)V/0.4 ms,无一例患者阈值升高>3.0 V/0.4 ms,R 波感知与术中差异无统计学意义[(5.6±2.1)mV vs.(5.2±2.0) mV,P=0.316]。

表2 20 例患者术中和1 年随访时起搏参数和超声心动图指标比较()

表2 20 例患者术中和1 年随访时起搏参数和超声心动图指标比较()

注:*:脉宽为1.0 ms;△:脉宽为0.4 ms;-:因两数据对应的脉宽不同,P 值无法比较

超声心动图随访结果(表2):随访1 年时,左心室射血分数与术中时相比差异无统计学意义[(60.4±8.2)% vs.(60.6±9.1)%,P=0.814]。左心室舒张末期内径相较于术中差异无统计学意义[(49.4±6.5)mm vs.(50.2±8.1) mm,P=0.194]。90%患者未见三尖瓣反流加重,图1 所示为1 例典型患者超声心动图检查v-HBP 导线位置和三尖瓣反流情况。2 例(10%)患者随访时发现三尖瓣反流加重至少1 级(1 例术前无反流,术后1 年显示少量反流;另外1 例术前少量反流,术后显示中量反流)。

手术相关并发症:随访1 年期间,20 例患者均未发生导线脱位、感染、导线穿孔等并发症。

图1 一例患者v-HBP 导线位置和手术前后三尖瓣反流情况

3 讨论

本研究回顾分析了20 例三尖瓣环造影指导下v-HBP 导线植入的患者临床资料,结果发现,v-HBP术中参数满意且随访保持稳定,1 年随访结果显示,大多数患者导线并未对三尖瓣功能造成影响。

希浦氏系统起搏目前已成为心脏起搏领域关注的焦点。尽管HBP 在临床上应用不足20 年,但已经积累了较为充分的循证依据[1,8,10]。例如,Abdelrahman 等[2]探讨了HBP 与传统右心室心尖部起搏患者的长期预后,结果显示,前者死亡和心力衰竭住院风险更低。然而,手术成功率低、希氏束夺获阈值偏高、心室感知低是HBP 目前存在的主要问题[4]。最新荟萃分析显示,HBP 平均急性期希氏束夺获阈值为1.71 V/0.5 ms,慢性期阈值为1.79 V/0.5 ms[11]。

希氏束主要分为穿行段和分支段,其分支段较少有中心纤维体覆盖,走行在室间隔膜部下缘[5]。因此,跨过三尖瓣部位起搏心室侧希氏束组织,通常希氏束夺获阈值更低。导线头端靠近右心室,R 波感知更好。此外,起搏位点通常接近或越过病变阻滞位点,能够尽可能减少病变进展的影响。因此,理论上认为,心室侧希氏束远端是最为理想的HBP 植入位点[1,4]。

本研究利用希氏束鞘行右心室造影,能够在术中直接显示出三尖瓣环,以此作为解剖标识目的性指导v-HBP[6]。结果显示,急性期平均希氏束夺获阈值满意,随访阈值保持稳定,R 波感知更高,证实了v-HBP 的起搏参数优势。此外,v-HBP 导线尽管跨过三尖瓣部位,90%的患者1 年随访时三尖瓣反流并未加重。尽管1 年随访时有2 例患者三尖瓣反流较术前加重,但尚不能完全证明与植入导线存在相关性,需要更长期的随访观察。Hasumi 等[12]进行的研究同样显示,5 例v-HBP 患者长期随访并未显示三尖瓣反流加重。笔者认为,这可能跟3830导线较为细软、目的性植入心室侧后预留一定的导线张力以减少对三尖瓣功能的影响等原因有关。

本研究主要局限性有:(1)单中心回顾性研究,需要更大样本及进一步的长期随访以观察导线的稳定性和对三尖瓣功能的影响;(2)该研究纳入的研究对象为团队最早实施三尖瓣环造影下v-HBP 植入的患者,存在学习曲线的影响;(3)对于存在对比剂过敏、肾功能不全的患者并不适合该植入方法。

综上所述,三尖瓣环造影方法指导下v-HBP 植入患者导线的1 年随访参数稳定、可靠,未显著影响三尖瓣功能。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突