“化学反应中的能量变化”的教学分析与建议

摘要: “化学反应中的能量变化”作为高中化学的重要内容,主要承载着“变化观念与平衡思想”这一化学学科核心素养。考量和分析当前“化学反应中的能量变化”教学,发现其科学性及逻辑性都存在一定的问题,有必要加以改进和完善。为此,提出了相应的教学建议和研究启示。

关键词: 化学反应能量; 教学分析; 化学学科核心素养

文章编号: 10056629(2020)10004005

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

化学反应能量为学生认识化学变化提供了一个新的角度,是发展学生“变化观念与平衡思想”核心素养的重要教学主题,因此,对“化学反应中的能量变化”这一教学内容进行分析,具有重要的理论及实践意义。

1 “化学反应中的能量变化”的教学分析

由于逻辑性与科学性是保证教学质量最为基本的两个前提,因此,从这两个角度对“化学反应中的能量变化”的教学展开分析就显得至关重要。

1.1 逻辑性分析

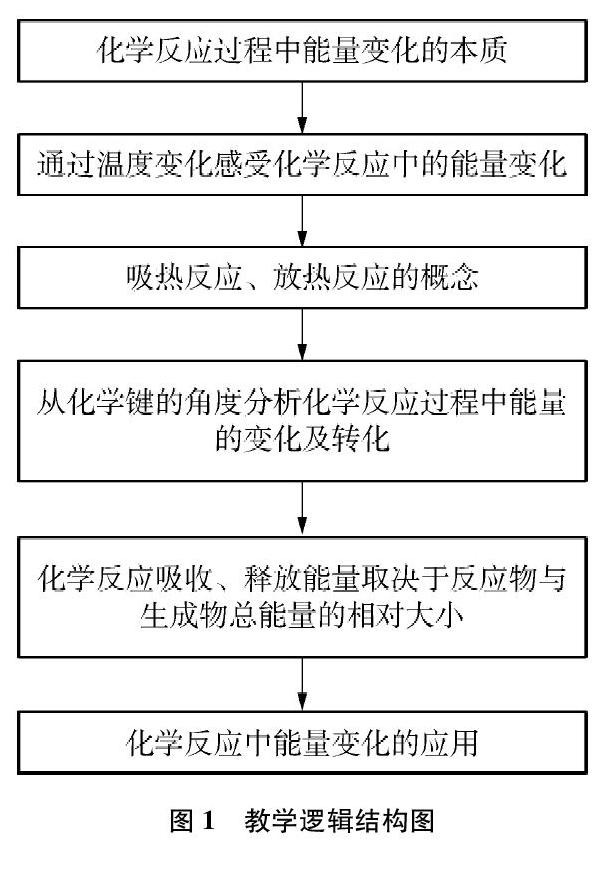

在实际教学中,“化学反应中的能量变化”的教学通常遵循以下逻辑(见图1)。

首先,教师通常会指出化学反应过程中能量变化的本质,即“在化学反应过程中,破坏旧化学键需要吸收一定的能量来克服原子(或离子)之间的相互作用,形成新化学键时又要释放一定的能量”;其次,提供一些实验用品,旨在使学生通过给定实验用品,设计并实施实验方案,借助温度计来外显化学反应中的能量变化,从而得出“每一个化学反应都伴随着能量的变化,有的反应吸收能量,有的反应释放能量”的结论,进而引出吸热反应与放热反应的概念;其三,从化学键的角度对化学反应过程中能量的变化及转化进行分析,指出化学反应吸收、释放能量取决于反应物与生成物总能量的相对大小;最后,通过列举化学反应中能量变化(转化)的应用,指出研究化学反应中能量的变化(转化),对于社会发展以及科技进步都具有深远的意义。

通过对上述教学逻辑进行分析,发现存在以下问题:

首先,温度计测的是“温度”,学生感受到的也只是温度的变化,教师通常并不会明确指出温度、热量、热能及能量之间的关系,而是会让学生直接感受能量的变化,从温度到能量之间实际上存在着热量以及热能等概念的衔接过程。Taber曾指出,有关能量形式的各种概念术语可能是导致学生对能量概念理解混乱的原因之一[1]。因此,如果不厘清这些相关概念之间的关系,学生很难通过化学反应的温度变化得出化学反应伴随能量变化这一结论。通过比较研究发现,国外《Fundamentals of Chemistry》及《Chemistry: the central science》等教材在编写化学反应中的能量变化时,也都引入了热能等相关概念来增强逻辑性。

其次,为了顺利地引出吸热反应与放热反应的定义,教师往往会指出“每一个化学反应都伴随着能量的变化,有的反应吸收能量,有的反应释放能量”。显然,这句话中提到的相关专业术语只有“能量”,而紧随其后的吸热反应与放热反应的定义(化学上把最终表现为吸收热量的化学反应叫作吸热反应……把最终表现为释放热量的化学反应叫作放热反应)中却只字未提“能量”,而是将其悄然换成了“热量”。因此,笔者认为,从“能量”到“热量”略显突兀,其间缺少适当过渡,从而可能会使学生在逻辑上无法理顺“能量”与“热量”的关系,也就难以得出“化学变化伴随能量变化”的结论。

再者,在从化学键的角度对化学反应过程中的能量变化进行分析时,教师通常会指出:“在化学反应过程中,如果形成新化学键释放的能量大于破坏旧化学键吸收的能量,就会有一定的能量以热能、电能或光能等形式释放出来……”,在此处首次提到“热能”这一术语,而且并未明确指出“热能”与前述的定义吸热反应与放热反应时的“热量”的关系。此外,在此时才明确指出热能、电能、光能等只是化学反应过程中能量变化的一種表现形式,在逻辑上稍显“滞后”,这是因为在实验探究部分,就已经体现出能量转化的思想。因此,这也表明教学的逻辑性有待增强。

最后,教师往往会先后指出化学反应过程中能量变化的原因有两种,一种是形成新化学键释放的能量与破坏旧化学键吸收的能量不等;另一种是反应物的总能量与生成物的总能量不等。那么,这两种原因之间究竟是什么关系?是并列关系?还是递进关系?一般情况下,教师很少会对这一系列问题给出明确答案,这就容易使学生对化学反应过程中能量变化的本质产生认知冲突。

1.2 科学性分析

科学性是衡量教学质量的另一重要指标。经过分析,笔者发现,“化学反应中的能量变化”教学通常存在以下科学性问题:

首先,教师在教学中会指出:“在化学反应过程中,破坏旧化学键需要吸收一定的能量来克服原子(或离子)之间的相互作用,形成新化学键时又要释放一定的能量”。由此,不难得出以下结论: 在化学反应中同时存在两种过程: 一种是旧化学键的破坏,这一过程会吸收能量;另一种是新化学键的形成,这一过程会释放能量。也就是说,同一化学反应过程既会吸收能量,也会释放能量。然而,教师在语言表述及设置问题时,往往会暗示化学反应只存在一种过程,即化学反应过程只能是吸收能量或只能是释放能量,如在提供多个反应的化学方程式后,让学生判断上述反应中,哪些是释放能量的反应、哪些是吸收能量的反应、你还知道哪些吸收或释放能量的反应,在引出吸热反应以及放热反应的概念前,提到“每一个化学反应都伴随着能量的变化,有的反应吸收能量,有的反应释放能量”等。显然,以上各种表述方式所暗示的化学反应只能是释放或吸收能量的观点与化学反应中能量变化的本质是矛盾的。归根结底,出现上述科学性问题的原因主要是教师的语言表述不够严谨,从而容易使学生形成将“吸收能量”与“释放能量”分别简单地等同于“吸热反应”与“放热反应”的错误认知。如果教师在表达以上观点、提出以上问题时,能够在前面加上类似其在吸热反应和放热反应的定义中所加的“最终表现为吸收热量(或释放热量)”的字眼时,其科学性问题就会迎刃而解。

其次,用吸收(或释放)热量来定义吸热反应(或放热反应)本身还存在科学性错误。这是因为在热传递过程中,传递能量的多少叫做热量[2]。因此,能量是状态量,而热量是过程量[3],在这个意义上,“吸收(或释放)热量”就表示“吸收(或释放)能量的多少”,显然,用吸收(或释放)能量的多少来定义吸热反应(或放热反应)是不符合科学事实的。笔者认为,出现上述科学性问题的原因可能是专业词汇的翻译问题所导致的。在英文教材《Fundamentals of Chemistry》中提到: 系统中能量增加的过程叫作吸热过程,能量减少的过程叫做放热过程[4]。《Chemistry: the central science》教材则指出: 热能(heat)从环境流入系统的反应叫作吸热反应,热能从系统流入环境的反应叫作放热反应[5]。在英文中,heat本身就是指一种能量[6],表示热能,而quantity of heat则表示热量,热能与热量从根本上就是两个不同的物理量。因此,结合国际上对热量及热能的表述方式及中国的语境,应该将吸热反应和放热反应的定义修改为: 化学上把最终表现为吸收热能的化学反应叫作吸热反应,把最终表现为释放热能的化学反应叫作放热反应。

2 “化学反应中的能量变化”的教学建议

基于以上分析,不难发现“化学反应中的能量变化”教学的逻辑性及科学性都有必要加以改进和完善。因此,笔者尝试对教学中存在的逻辑性及科学性等问题进行适当改进,重构了教学逻辑结构图,并将之与前述教学逻辑结构图(图1)进行对比,更加清晰明了地呈现修改前后的逻辑结构(见图2),以期对“化学反应中的能量变化”的教学有所裨益。

由图2可知,重构后的教学逻辑结构图与图1所示的教学逻辑结构图相比,内容并未减少,但每一环节所承载的教学功能都有所加强,逻辑线索更加清晰,主题更加聚焦。下面对重构后的教学逻辑结构图进行详细阐释。

2.1 感受化学反应中的能量变化及其应用,认识化学反应中能量的变化及转化

在教授“化学反应中的能量变化”这一内容时,如果仅为学生提供一些传统实验用品,使学生根据给定用品设计并实施实验方案,通过温度计读出化学反应发生前后的温度,从而认识到化学反应伴随有温度的变化,那么,这样的教学功能就仅仅局限于使学生认识到化学反应中会有温度变化,而无法使学生感知到温度变化对生活、生产实际的重要影响。因此,笔者认为,可以将实验素材换成速热火锅或暖贴等与学生生活非常贴近的物品,

借助温度计或通过触摸来感受这些物品发生化学反应过程中的温度变化。

如此才既能体现从生活走向化学,从化学走向社会的理念,又能最大程度地发挥实验素材的教学价值,使学生认识到化学反应中有温度变化的同时,体会到化学反应中温度的变化对生活、生产实际所产生的影响和功能。

根据上述分析,学生的认识很难从化学反应中存在温度变化顺利过渡到化学反应过程中会有能量的变化。为此,教师可以结合学生初三物理課程所学到的Q=mcΔt这一公式,引导学生得出化学反应会伴随热量变化的结论。由于热量指热能传递的多少,而热能是能量的一种类型,所以,化学反应都会伴随能量的变化。如此,学生的认知路径就会转换为: 温度→热量→热能→能量,只有这样,学生才能从温度变化的直观感受顺利过渡到对化学反应伴随能量变化的理性认识,进而形成认识化学变化的两个角度,即物质变化和能量变化。

学生在认识到化学变化会伴随能量变化的同时,其实也比较容易意识到这一变化过程也存在着不同能量之间的转化,因此,可以在此时明确指出:“可将化学反应的过程看作‘储存在物质内部的能量转化为热能、电能或光能等释放出来的过程,或者是热能、电能或光能等转化为物质内部的能量被‘储存起来的过程”。当学生认识到化学反应过程中会有能量的变化及转化时,才会产生了解化学反应中能量变化本质的动机,此时,揭示化学反应中能量变化的本质才能水到渠成。

2.2 理解化学反应中能量变化的原因,从热能变化的角度判断化学反应的类型

在“化学反应中的能量变化”的教学过程中,教师往往会提到化学反应过程中能量变化的原因有两种,即形成新化学键释放的能量与破坏旧化学键吸收的能量不等,以及反应物的总能量与生成物总能量不等。笔者认为,非常有必要明确指出化学反应中能量变化的本质原因,并揭示出这两种原因之间的关系。实际上,生成物的总能量是原子(或离子)重新组合的结果,也就是化学键断裂及形成的结果。因此,反应物的总能量与生成物的总能量不等只是化学反应中能量变化的表面原因,而非本质原因,其本质原因为形成新化学键释放的能量与破坏旧化学键吸收的能量不等。只有这样,学生才能够认识到化学反应中能量发生变化的不同层次的原因,进而能够从新化学键形成释放的能量与旧化学键破坏吸收的能量的相对大小,以及反应物与生成物总能量的相对大小两个层面来分析化学反应过程中能量的变化。

根据化学反应中热能的变化,可以将化学反应分为吸热反应和放热反应。化学上把最终表现为吸收热能的化学反应叫作吸热反应;把最终表现为释放热能的化学反应叫作放热反应。需要强调的是,学生学习吸热反应与放热反应的概念并非最终目的。从增加认识和解释化学反应的角度出发,基于化学键的视角解释某些化学反应的能量变化,进而落实“变化观念与平衡思想”的化学学科核心素养,才是学习这一内容的价值所在。

3 研究启示

3.1 加强教学的逻辑性

教学的逻辑性既表现为化学知识的发展应符合客观的科学逻辑,也表现为化学知识的呈现顺序要符合学生的认知发展逻辑。如果教学逻辑不符合化学知识发展的科学逻辑,就会违背化学发展史实,进而阻碍学生科学史观的形成与发展;如果教学逻辑不符合学生的认知发展逻辑,则会加重学生的认知负荷及学业负担,不利于学生对化学本质的理解,进而阻碍学生化学学科核心素养的发展。因此,在化学教学中,应以发展学生的化学学科核心素养为宗旨,依循学生的认知发展规律,组织化学教学内容。在此基础上,体现化学学科的本质特征,反映化学学科的内在逻辑,做到化学知识、化学方法、化学思想、化学观念及科学精神的连贯性及一致性[7]。

3.2 加强教学的科学性

“化学学科理解”作为一个新概念,首次在国家政策文件——《普通高中化学课程标准(2017年版)》中提出,具有重要的意义[8]。化学学科理解指教师对化学学科知识及其思维方式和方法的一种本原性、结构化的认识[9],其基础是化学学科知识,关键是培养学科素养,归宿是指向学科育人[10]。由此可见,加强教学的科学性是促进化学学科理解最为基础,同时也是极其重要的一个要求。在“化学反应中的能量变化”这一内容的教学过程中,由于各种原因导致这一教学内容存在科学性问题,其实也反映出教师对这一教学内容尚未进行深入解读,对这一内容的学科理解不够。因此,应该不断提升教师的化学学科理解水平,提升化学教学的科学性。

3.3 突出教学的素养导向

化学教学的重要依据《普通高中化学课程标准(2017年版)》注重素养导向,以达成“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”“科学探究与创新意识”“科学态度与社会责任”等化学学科核心素养[11]为最终目标。如“化学反应中的能量变化”这一内容的教学,并不以使学生掌握化学反应伴随能量的变化这一事实为最终目的,而是以这一事实为载体,使学生能够从能量变化的角度认识化学反应,这才是这一内容所应重点发展的化学学科核心素养。同样,尽管化学反应伴随能量的变化这一学科知识承载着重要的素养要求,学生如不清楚这一事实背后的浅层原因及其本质原因,核心素养要求也难以真正“落地”。

3.4 避免呈现不必要的化学概念

研究表明,每一个化学概念的背后往往都有一套相应的科学理论作为支撑。在中学阶段,学生接触到的化学理论有限,因此,应尽量避免呈现不必要的化学概念。美国科学教育研究者柳秀峰教授等[12]高度认可Taber和“科学教育框架”(美国国家研究委员会,2012)所提出的观点,即科学教育共同体需要努力简化有关能量的概念术语。在教授“化学反应中的能量变化”这一内容时,教师提到的有关能量的化学概念有“能量”“热量”“热能”“化学能”等,鲁科版教材[13]在编写这一部分内容时的处理方法值得借鉴。该教材并没有直接出现“化学能”这一概念,因为有关化学能的专业术语背后的理论较为复杂,“化学能”的本质在中学阶段不要求学生掌握,因此,鲁科版教材用“‘储存在物质内部的能量”来代替“化学能”这一化学概念,就可以有效避免新的化学概念带给学生不必要的认知负担,同时,也达到了这一内容所要求承載的素养目标。

参考文献:

[1]Taber K.. Energyby many other names [J]. School Science Review, 1989, 70(252): 57~62.

[2]课程教材研究所物理课程教材研究开发中心. 义务教育教科书·物理(九年级全一册)[M]. 北京: 人民教育出版社, 2013: 8.

[3]贺全支. 谈内能、 热能、 热量、 温度之间的联系、 区别与应用[J]. 湖南教育学院学报, 1999, 6(S1): 164.

[4][6]David E. Goldberg. Fundamentals of Chemistry [M]. The McGrawHill Companies, 2007: 395~399.

[5]Brown T.L., LeMay H.E., Bursten B.E.等. Chemistry: the central science(12th)[M]. Prentice Hall, 2012: 168.

[7]龚文慧, 邢红军. 化学思想的内涵及其对化学教育的启示[J]. 教学与管理, 2020, 37(9): 104~107.

[8]郑长龙. 化学学科理解与“素养为本”的化学课堂教学[J]. 课程·教材·教法, 2019, 39(9): 120~125.

[9]郑长龙. 化学课程与教学论[M]. 长春: 东北师范大学出版社, 2018: 207.

[10]肖中荣. 议析化学学科理解与提升教学能力[J]. 化学教学, 2020, (1): 8~11.

[11]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018: 3~5.

[12]Mihwa Park, Xiufeng Liu. An investigation of item difficulties in energy aspects across biology, chemistry, environmental science, and physics [J]. Research in Science Education, 2019, 49(25): 1~18.

[13]王磊, 陈光巨主编. 普通高中教科书·化学必修第二册[M]. 济南: 山东科学技术出版社, 2019: 47~49.