合成氨演示实验一体化设计

石志新 石朴桓 张贤金

摘要: 受诸多条件限制,现行高中化学教科书中的合成氨实验,在中学教学中难以演示。运用数字化技术重新设计合成氨实验,不仅实现实验装置一体化、微型化,而且可探究不同温度下氨气的产量和反应速率。该实验用时少、现象明显、稳定性好。实验装置简单,信息化程度高,便于一线教师操作与使用,易于推广。

关键词: 合成氨实验; 装置一体化; 实验改进; 课堂演示

文章编号: 10056629(2020)10006104

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题提出

合成氨是人类科学技术的一次重大突破,是化学与技术对社会发展的巨大贡献之一;合成氨流程是中学实验教学中的一个经典范例,也是学生理解并运用化学反应速率、化学平衡移动知识的重要载体。化学实验是最直观有效的教学方式,重视该实验并确保实验成功,是充分发挥其教学功能和价值的重要前提[1]。然而,由于中学实验室存在氢气、氮气和催化剂较难获得,气体流量难以精确控制,高温高压的反应条件不易实现和低浓度氨不易测定等因素,该实验在教科书中仅给出反应原理,没有提供实验设计,致使实际教学中常用视频、动画展示或教师口头讲解。为了解决这些问题,不少教师在实践中对合成氨实验作了改进与创新,比如余方喜等[2]利用H2在储气瓶中燃烧的方法制备H2和N2混合气,以“暖宝宝”贴片中的发热剂与砖屑混合物为催化剂,用气室法检验微量NH3,改进了合成氨的演示实验;郑雅兰等[3]组合、优化中学实验室常见的玻璃仪器,完成了在常压、酒精灯加热条件下的合成氨反应装置的设计;周慧珍[4]以气体实验微型装置中的双球管为主,设计了合成氨的微型实验。以上实验均基于传统思维,利用普通玻璃仪器进行探究,能在宏观角度形象化地帮助学生理解实验,但是实验中新技术、新设备使用不足,实验过程的气体流量、加热温度控制均处于模糊状态。

本实验基于教育信息化理念,结合现代数字化技术,对合成氨演示实验进行一体化设计。试验过程试用各种化学仪器,筛选出适合并耐用的仪器,列出所需仪器的名称、厂家、规格等信息,便于一线教师参考时使用;利用气体流量计和控温加热炉将实验过程中气流和温度控制精确化;根据氨气溶于酚酞溶液时溶液颜色会变化,尝试多种pH试纸配制饱和溶液进行产物检测,得出pH试纸(8.2~10.0)浸泡所得的飽和溶液作为产物氨气的检测液现象明显;通过比较300℃、 400℃、 450℃、 500℃、 600℃、 700℃六个不同温度时氨气的产量和速率,来说明本实验的稳定性及最佳温度。本设计的实验器材要求合理、用时少和实验现象明显,实现了实验装置一体化、实验数据图表化,促进了该实验的教学实施和实验信息化水平的提升,作为演示实验对引导学生理解、掌握反应速率与化学平衡等知识有较大帮助。

2 实验内容

2.1 实验目的

了解基于数字化实验技术背景下的合成氨实验;学习氨气低浓度可视化的测量方法;体验演示实验条件全景化、实验设计一体化的学习过程;掌握实验数据收集、整理、比较、分析的方法。

2.3 实验设计理念

(1) 常压化。高中教科书中该实验提供的反应条件为高温、高压,而中学实验室提供高温容易提供高压困难。若条件是高温、常压,不会改变反应机理,只影响平衡时氨的产率,而产率低实验结果就不够明显。因此,本实验通过低浓度氨气的可视化检测,实现合成氨实验的常压化。

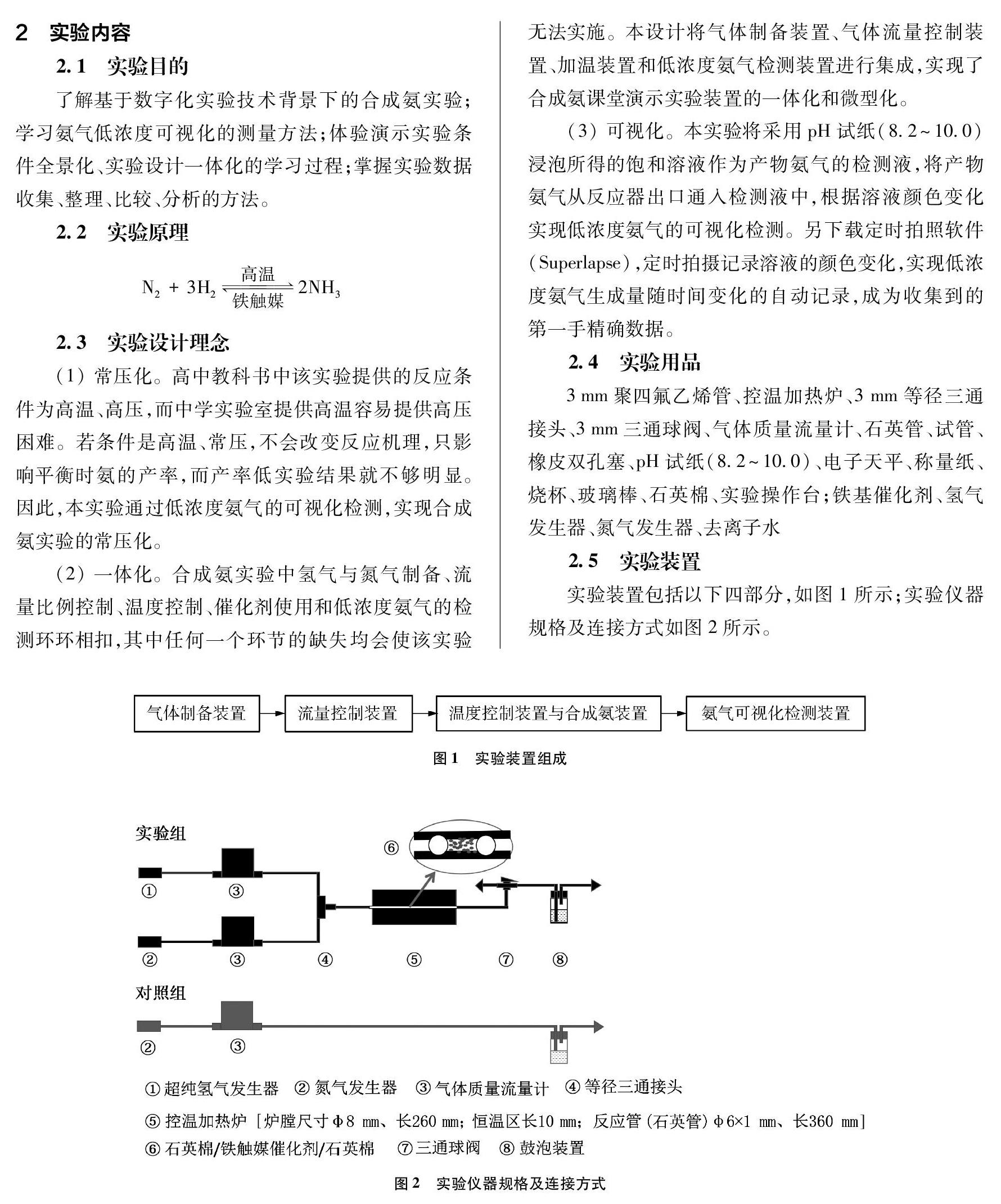

(2) 一体化。合成氨实验中氢气与氮气制备、流量比例控制、温度控制、催化剂使用和低浓度氨气的检测环环相扣,其中任何一个环节的缺失均会使该实验无法实施。本设计将气体制备装置、气体流量控制装置、加温装置和低浓度氨气检测装置进行集成,实现了合成氨课堂演示实验装置的一体化和微型化。

(3) 可视化。本实验将采用pH试纸(8.2~10.0)浸泡所得的饱和溶液作为产物氨气的检测液,将产物氨气从反应器出口通入检测液中,根据溶液颜色变化实现低浓度氨气的可视化检测。另下载定时拍照软件(Superlapse),定时拍摄记录溶液的颜色变化,实现低浓度氨气生成量随时间变化的自动记录,成为收集到的第一手精确数据。

2.4 实验用品

3mm聚四氟乙烯管、控温加热炉、3mm等径三通接头、3mm三通球阀、气体质量流量计、石英管、试管、橡皮双孔塞、pH试纸(8.2~10.0)、电子天平、称量纸、烧杯、玻璃棒、石英棉、实验操作台;

铁基催化剂、氢气发生器、氮气发生器、去离子水

2.5 实验装置

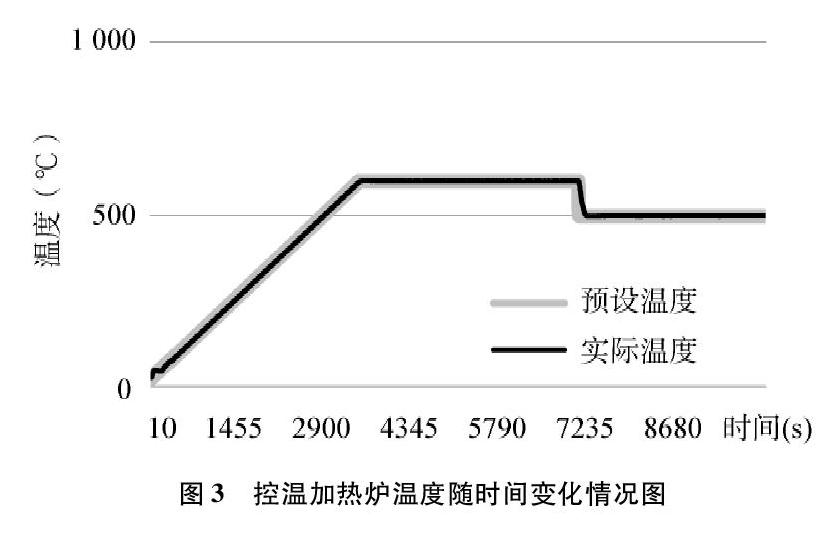

实验装置包括以下四部分,如图1所示;实验仪器规格及连接方式如图2所示。

2.6 实验步骤

2.6.1 装置连接

将铁基催化剂放在称量纸上,用电子天平测得100mg,将铁基催化剂倒入石英管并在两头堵上石英棉。用3mm聚四氟乙烯管与超纯氢气发生器和氮气发生器连接并穿过气体质量流量计,然后将等径三通接头分别与两条聚四氟乙烯管和石英管连接。石英管穿过控温加热炉后与3mm聚四氟乙烯管连接。聚四氟乙烯管经双孔橡皮塞通入装有3mL去离子水的试管并浸入水中,另接一条聚四氟乙烯管经橡皮双孔塞将试管内尾气排出(因氢气尾气量极少,尾气可直接通风排出)。

2.6.2 气密性检验

连接仪器后,开始制备氮气和氢气,不加热反应炉,测量进入测氨气装置气体的流量,如果后者的气体流量是氮气与氢气流量之和则反应装置的气密性良好。

2.6.3 检测液的配制

取五张pH试纸(8.2~10.0),剪碎后,放在100mL小烧杯中,加入50mL去离子水,用玻璃棒搅拌,静置后取上层澄清液装入鼓泡管。继续往溶液中加入一些剪碎的pH试纸(8.2~10.0),搅拌后静置,取上层澄清液装入鼓泡管,比较两次溶液的颜色,如果溶液颜色没变化即为饱和检测液。

2.6.4 合成氨实验

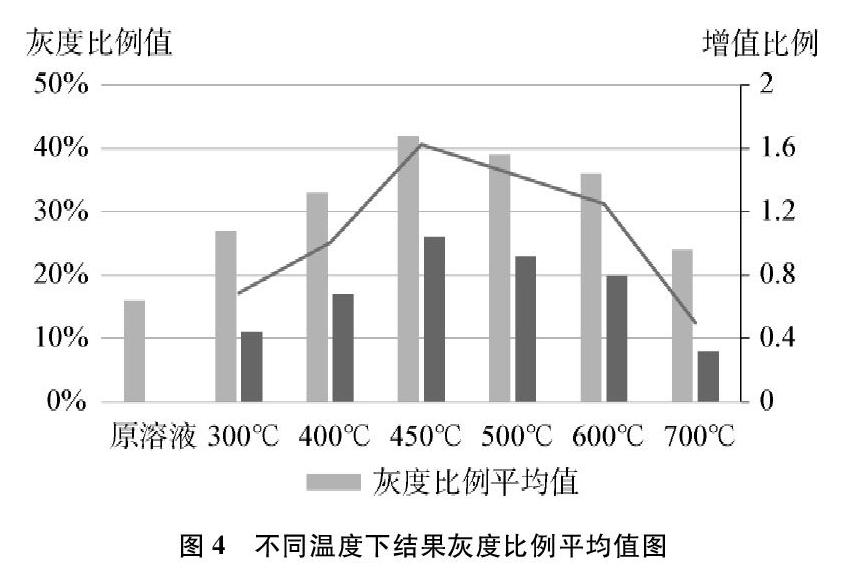

控制氢气流量为15mL/min,氮气流量为5mL/min,通入气体。设定控温加热炉以10℃/min的升温速率将催化剂加热至反应温度(约600℃)并稳定两小时。继续改变反应温度(300~700℃)进行温度影响因素对比试验。由于控温加热炉控温效果较好,实验过程中反应温度的设定值和测量值基本重叠,如图3所示。

2.6.5 实验现象记录与分析

本实验氨气产生时,由精密pH试纸配制的溶液颜色逐渐变为蓝色,通过以下两个维度的实验,验证实验的稳定性和对比实验效果。

(1) 不同温度在pH试纸(8.2~10.0)浸泡液的条件下进行对比实验,观察记录酚酞溶液的变色时间,并对所得产品进行拍照,用Photoshop软件进行灰度化处理,将得到的数据汇总、比较,如图4所示。

现象及结果分析:

① 在不同温度条件及反应5min时,均有氨气生成,溶液颜色变蓝,现象明显且实验稳定性好。

② 300℃、 400℃、 450℃、 500℃、 600℃、 700℃六个温度条件下的實验中生成物氨气的浓度不同,采用氨气的浓度图片灰化处理体现氨水浓度变化,数据变化说明温度是影响该化学反应的一个重要因素。

③ 300℃和700℃生成氨气浓度低,500℃左右生成氨气的产率高,说明合成氨时用500℃反应比较合适。虽然300℃平衡常数大,理论产率高,但是反应速率慢,实际产率低;700℃反应速率高,但是平衡常数小,实际产率也低,综合考虑合成氨的反应最佳温度为500℃。

(2) 不同温度(300℃、 500℃、 700℃)在pH试纸(8.2~10.0)浸泡液的条件下进行对比实验,每个温度下每隔10秒拍照,记录反应过程酚酞溶液变色情况,对照片进行灰度化处理、汇总、比较,如图5所示。

现象及结果分析:

① 与通氮气空白试验比对,不同温度时反应溶液颜色变蓝时间长短不一,溶液的颜色深浅也不同。

② 300℃条件下大约100 s可以观测到溶液颜色变化,700℃大约是50 s, 500℃大约需要20 s,而且可以观测到的颜色比较深,说明该条件下反应速率快、现象明显,能达到演示实验要求。

3 注意事项及说明

(1) 为了保证催化剂的活性和提高催化剂的效率,可以预先用高于反应温度的温度加热催化剂。

(2) 禁止明火靠近尾气出口,并保证通风。

(3) 危险性气体的安全性设计: 由于大家对于危险性气体使用的安全性心存疑虑,所以本实验进行了安全设计。设实验室面积为50m2,层高为3m,计算体积为150m3。因氢气流量15cm3/min,假设氢气完全未参与反应即排出,根据氢气的最低起爆量为4%,要达到起爆点150×4%=6m3,需400000min,合111h,约4.6天,正常情况下实验室不可能在四天内完全不进行管理且不通风,故理论上不存在安全问题。

4 实验总结与反思

(1) 中学化学教学的魅力在于化学实验,对化学实验进行不断改进和创新,实验才能充满生命和活力。当学生看到产物生成时溶液的颜色变化,十分兴奋与激动,这种将重要工业反应通过课堂进行实验演示的教学方式将加深学生对于化学原理的理解,有利于培养学生对化学学科的兴趣,有助于提高学生的学科素养。

(2) 化学实验的一体化、全景化设计,是基于实验现代化的需要。在传统实验中渗透信息技术,能改变学生对化学实验室脏、乱、差的第一印象,引导学生向实现信息化与学科的高度整合方向努力。

(3) 课本中可以实现一体化、自动化的实验里还有一氧化碳还原氧化铁、硫酸工业、硝酸工业和硅酸盐工业等一系列重要实验,可以形成一系列的实验探究,有利于开创高中化学实验教学的新局面,有效推动学科教学的创新与发展。

一体化实验装置,不仅减少教师课前准备的负担,而且为实验在课堂教学的有效落实提供了保障[5]。本设计研究重点在于实验器材集成、实现实验课堂演示与对实验条件的精准控制,其不足之处是对于装置中的每一类仪器是否还有更多、更好的选择探讨不够。但实验之美在于实施,只要我们不断进行探索与创新,相信化学实验教学质量将再上一个新台阶。

参考文献:

[1][5]斐锐, 张灵丽. 一氧化碳还原氧化铁实验一体化设计[J]. 化学教学, 2019, (6): 70~73.

[2]余方喜, 殷莉莉, 姚立新. 合成氨演示实验的改进[J]. 化学教学, 2011, (9): 42.

[3]郑雅兰, 刘丽君. 合成氨实验组合装置的设计[J]. 化学教学, 2017, (5): 76~77.

[4]周慧珍. 合成氨的微型实验[J]. 化学教育, 2016, 37(3): 72~73.