二氧化碳制备与性质实验的一体化设计

周文荣 陈玲

摘要: 在分析二氧化碳制备与性质实验地位和作用的基础上,将教材中的4个实验进行了一体化的整合设计。详细介绍“二氧化碳制备与性质”实验的装置改进过程以及利用该装置可以进行的系列实验,从操作连续、实验整合、随制随停、实践体验和装置他用五个方面分析了改进实验的特点。

关键词: 二氧化碳的制备与性质; 一体化实验; 实验探究

文章编号: 10056629(2020)10006504

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

沪教版九年级化学教材[1]第2章第2节中的“二氧化碳的制备与性质”,是巩固和拓展“气体的制备和性质”的重要内容。

1 一体化实验设计的背景分析

1.1 教材实验的编写

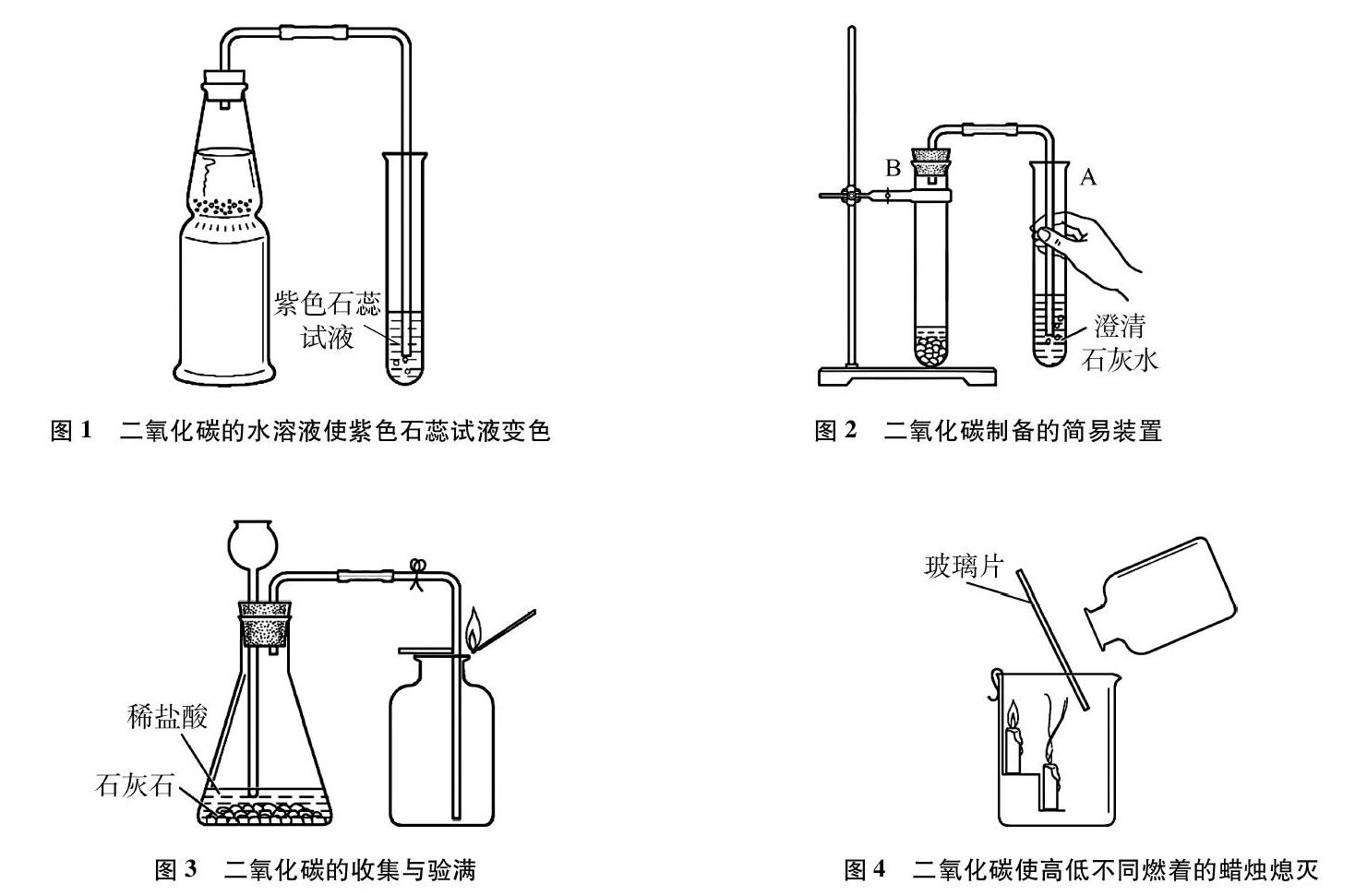

教材中关于二氧化碳的制备与性质共编写了4个实验[2],分别见图1、图2、图3、图4。

教材实验通过图1的“观察与思考”让学生基于现象分析二氧化碳与水反应的性质,通过图2、图3、图4的“活动与探究”让学生通过活动探究二氧化碳的制备、检验和验满的方法以及二氧化碳的性质和用途,逐步引领学生构建二氧化碳的知识体系。图1、图2、图3三个不同的产生二氧化碳的装置有助于学生对“固液不加热型”气体发生装置模型的辨析、认知和理解,四个实验的独立设置有利于分课时循序渐进的学习安排,“观察与思考”“活动与探究”有益于学生证据推理、科学探究等素养的发展。

1.2 一体化实验设计的可能性

教材实验对于分课时的新授课教学具有非常重要的意义,也给4个实验的一体化设计留下了发展的空间。

(1) 教材中的4个实验,采用了三套独立的装置产生二氧化碳,操作较繁琐,耗时较长。尤其对于复习课,学生需要重構二氧化碳的知识体系,需要将教材实验进行高度整合和拓展深化,教材中4个相互割裂的实验已经不能满足这种需求,这就使将气体的制备与性质实验有效整合、将教材4个实验合理重组进行一体化设计成为可能。

(2) 教材中二氧化碳的发生装置无法实现反应的随制随停,造成药品浪费,不经济,不低碳。完善气体发生装置的设计,实现随制随停是实验绿色化的基本要求。

(3) 教材实验基于教学的需要一般采用的是传统的实验室器材,本改进利用某些生活器材设计实验装置,因此考虑让学生在家里完成一些居家小实验将成为可能。

2 一体化实验装置的制作过程

受“探究二氧化碳性质实验的改进”[3]“二氧化碳溶于水的实验设计”[4]等文献的启发,对教材中4个实验进行了一体化的整合设计。

2.1 装置制作所需用品

带盖的大号塑料瓶2个(容积1L,底面直径80mm且型号相同,盖子可兼用)、带盖的中号塑料瓶1个(容积250mL,底面直径60mm)、小号塑料瓶1个(容积160mL,底面直径50mm)、玻璃导管4~5根(或塑料吸管)、剪刀、10mL带针头的塑料注射器2个、2cm乳胶管4根、热熔胶枪1把、热熔胶1~2根

2.2 二氧化碳发生装置的制作

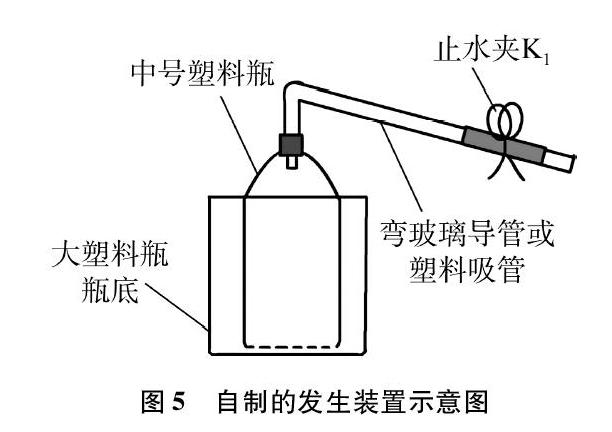

如图5所示,取带盖的大号塑料瓶,剪取下半部分作为盛放盐酸的容器(盖子留着备用)。另取带盖的中号塑料瓶,在瓶底用剪刀戳几个小孔,注意保证孔的大小能使稀盐酸进入,不能使选用的块状大理石漏出。在塑料瓶盖上戳一个小孔,插入弯玻璃导管(或塑料吸管),瓶盖与导管接触处用热熔胶密封。在导管另一端连上带有止水夹的乳胶管。

2.3 二氧化碳收集及性质实验装置的制作

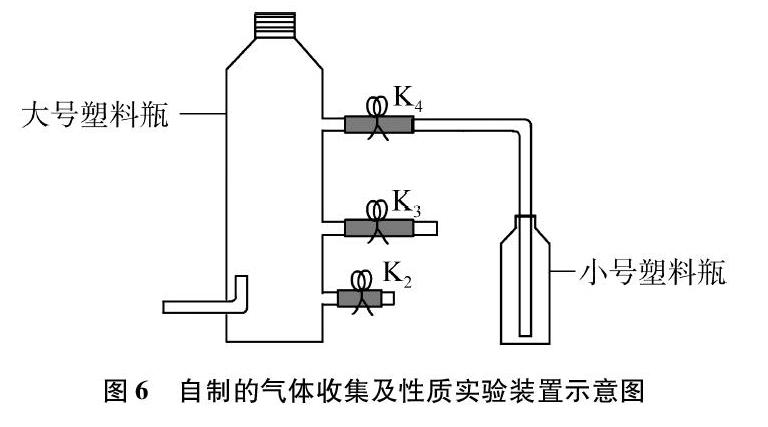

如图6所示,取大塑料瓶,在左侧中下部戳一个小孔,插入玻璃导管(或塑料吸管),瓶内弯导管管口朝上。在大塑料瓶的右侧,与左侧瓶内导管管口位置等距离的上下部位各戳一个小孔,插入玻璃导管。在右侧上部再戳一个小孔,插入玻璃导管,将所有导管与塑料瓶接触处用热熔胶密封。在右侧三个导管上接上乳胶管、止水夹和另一段导管,其中最上面接的是长导管,可插入小塑料瓶中。

取另一大塑料瓶瓶盖,用热针头在瓶盖上烫两个小孔,需要瓶外添加试剂时先在注射器里吸入所需试剂,插入注射器,具体装置如图7所示。

2.4 一体化实验装置的组装

利用生活器材设计“二氧化碳的制备与性质”的一体化实验装置如图8所示,将图5和图6装置通过橡皮管连接,如果需要瓶外添加试剂可将中间大号塑料瓶瓶盖换成图7装置。

3 利用装置完成系列实验的操作步骤和现象

实验1 如图9所示,打开止水夹K1、 K2、 K3,关闭K4,在K2、 K3导管出口处各放一支燃着的蜡烛,将装有大理石的中号塑料瓶放入装有稀盐酸的大塑料瓶底中,反应一会儿观察到K2处的蜡烛熄灭,关闭K2,一会儿K3处的蜡烛也熄灭。

实验2 关闭K3,打开K4,观察到小塑料瓶中澄清石灰水出现浑浊。

实验3 如图10所示,关闭K4,断开通入澄清石灰水的导管,打开大塑料瓶的瓶盖,伸入粘有干燥和湿润的两段蓝色石蕊试纸的玻璃棒,一段时间后取出玻璃棒,对比两段石蕊试纸的变色情况。

实验4 在大塑料瓶口放一支燃着的牙签检验二氧化碳是否收集满,如果观察到燃着的牙签熄灭,说明已收集满。

实验5 用事先准备好的两支注射器里分别装有10mL蒸馏水和10mL 2mol/L氢氧化钠溶液的图7装置拧紧瓶盖,关闭K1,断开K1处的连接,注入10mL蒸馏水,充分振荡,观察到大塑料瓶略微变瘪(如图11所示)。再用另一个注射器注入10mL氢氧化钠溶液,充分振荡,观察到大塑料瓶比刚才变瘪更明显,且瓶身明显变热(如图12所示)。

4 一体化实验装置设计的特点

(1) 操作连贯,效率提升。

利用一体化实验装置可以将教材中4个实验连成一体,操作连贯,一气呵成,既减少了分开实验重复繁琐的操作步骤,又大大节约了教学演示的时间,提高了课堂学习的效率。

(2) 高度整合,发展思维。

上述实验在第二章4个实验的基础上,增加了第七章二氧化碳与氢氧化钠溶液反应等实验,既将学科知识进行了高度整合,又将制备和性质的装置进行了适当变型,促进学生将教材中有关二氧化碳的知识体系和实验装置在充分认知的基础上进行迁移应用,拓展和提升了学生的思维品质。

(3) 随制随停,节约环保。

通过将中号塑料瓶放进和拿出,让固体和液体两种药品接触和分离,从而控制反应开始和结束,实现了反应的随制随停,节约了药品。实验结束后,大塑料瓶底的盐酸废液和小号塑料瓶中的废液混合,进行预处理,更加环保。

(4) 变废为宝,居家实践。

实验装置所用的主要材料是生活中常见的塑料瓶、塑料吸管等物品,器材易得,来源丰富,制作简便。学生还可以利用鸡蛋壳、酸醋、蜡烛、牙签等物品进行一些家庭小实验,通过学生的亲身实践,激发学生独立实验的兴趣和不断创新的热情。

(5) 装置的多用途。

实验装置与传统的玻璃仪器相比,塑料制品轻便且不易破损,装置可重复利用,但每次实验前需要再次检查装置气密性,塑料瓶身如果漏气要再次用热熔胶密封。同时,初中化学学习中该装置还可用于双氧水制氧气、实验室制氢气等实验,让该装置能够在多种场合中使用。

参考文献:

[1][2]王祖浩主编. 义务教育教科书·化学(九年级上册)[M]. 上海: 上海教育出版社, 2012: 42~44.

[3]陈继清. 探究二氧化碳性质实验的改进[J]. 中小学实验与装置, 2018, (5): 41.

[4]李德前. 二氧化碳溶于水的实验设计[J]. 化学教学, 2003, (6): 12.