三角模型图在“物质间的相互转化”复习中的应用

刘永茂 李少坤

摘要: 提出以变化观、元素观和分类观等核心观念建构理念为指导,以“三角模型”为媒介,以认识模型、建立模型、拓展模型、模型应用等教学活动为主线,培养学生模型认知能力,以此理解和掌握单质、氧化物及酸碱盐之间的相互转化关系,突破物质间的相互转化复习教学难点。

关键词: 物质间的转化; 初中化学教学; 观念建构

文章编号: 10056629(2020)10008905

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 研究背景

单质、氧化物和酸碱盐知识是初中化学核心知识之一,物质间的转化与推断是中考常见题型和考查重点。由于涉及的物质多、性质多、变化多,在以框图的形式考查学生对物质的性质与变化掌握情况时,学生往往显得力不从心,因而物质间的相互转化等知识内容成为教学的重点和难点。

宋心琦教授认为,中学化学教学能够使学生终身受益的,是影响他们思维方式和问题解决能力的具有化学特点的认识论和方法论。学生能否牢固地、准确地、哪怕只是定性地建立起基本的化学观念应当是中学化学教学的第一目标[1]。毕华林教授认为在促进“观念建构”的化学教学中,教师所采取的每项策略都要指向是否有利于增进学生对化学学科特征和本质规律的认识,是否有利于激发学生高水平的思维活动,是否有利于学生将具体知识中的化学思想、观点、方法等抽象出来,形成对化学基本观念的“基本理解”[2]。王磊教授指出以观念建构为本的教学策略设计应包括以观念建构为目的的情境设计、问题设计、小组活动设计和反思策略4个方面的内容[3]。

培养学生“证据推理与模型认知”能力,提升学生将元素化合物知识关联化、网络化的能力,能有效突破元素化合物知识的教学难点。初中涉及的元素化合物之间的性质关系是化学变化的体现,且化学变化中元素的种类不变。这些性质关系通常能以三角模型来呈现,且种类繁多,但类别比较清晰,如碳三角、氧三角、酸三角、碱三角等。结合多年的教学经验和研究,笔者以变化观、元素观和分类观等核心观念建构理念为指导,以“三角模型”为媒介,以认识模型、建立模型、拓展模型、模型应用等教学活动为主线,培养学生模型认知能力,以此突破物质间的相互转化复习教学难点,取得了良好的教学效果。

2 三角模型运用于“物质间相互转化”复习教学的设计流程

2.1 第一阶段: 认识模型,激发建模意识

基于变化观和元素观思想设计问题情境,以问题解决为核心,以图形框架为载体,以关键信息(包括条件、组成、性质、现象、用途、分类、图形关系等)为线索,引导学生在解决问题的过程中,形成将元素化合物知识关联化、网络化的意识,体会三角模型在归纳知识、提升思维和方法上的作用,激发学生建立模型复习物质转化知识的意识。

问题1 甲、乙、丙三种物质的转化关系,见图1(“→”表示反应能一步实现,部分反应物、生成物和反应条件均已略去)。请回答下列问题:

A. 若乙和丙为组成元素相同的气体,则甲也可能是气体

B. 若乙是初中阶段最常用的溶剂,丙是单质,则甲一定是硫酸

C. 若甲是纯碱,乙是一种气体肥料,则丙一定是碳酸钙

D. 若甲、乙、丙含同种元素,乙是红色金属,则甲、乙、丙可能属于不同类别的物质

E. 物质甲、乙、丙一定不能都是单质

解析: 通过对例1的学习可知,A中甲可以为碳和氧气,B中丙可能是氧气,甲是过氧化氢,

乙是水;或者B中丙可能是氢气,甲是盐酸或硫酸,乙是水。

C中丙可以为碳酸钙或碳酸钡。D中乙为铜,则甲和丙可分别为氧化铜与硝酸铜。E涉及的物质都是单质,所以应从不同类型的置换反应去考虑,即可得出其中一种符合转化关系的情况是甲为镁,乙为铁,丙为氢气。故符合题意的选项是B、 C、 E。

2.2 第二阶段: 归纳总结,自主建立模型

培养学生建立模型复习物质转化知识的意识是解决问题的起点,自主建立模型将元素化合物知识关联化、网络化是解决问题的关键。以解决上述两个问题的经验为基础,基于分类观思想设计具有较强基础性、开放性和诱导性的问题,激发学生高水平的思维活动,促进学生自主建构三角模型,感悟模型的本质规律,掌握建立模型的方法,实現潜移默化复习知识和促进学生认识发展的目的[4]。

问题3 如设计如下三角转化关系图,要求学生从初中所学物质中自主选择符合图中转化关系的物质,并将其转化关系写在表1中(要求写出尽可能多的转化关系)。

解析: 在此过程中,教师可采用小组竞赛的方式进行教学,看哪个小组学生写的关系图多,找出符合条件的物质准,所用时间少。写完后,不同小组之间进行互评、说明理由并进行修改和补充,以此提高学生学习的兴趣和积极性,并将学生的思维过程以显性的方式呈现出来,促进学生主动建构知识关系,学习用模型建构知识的方法。

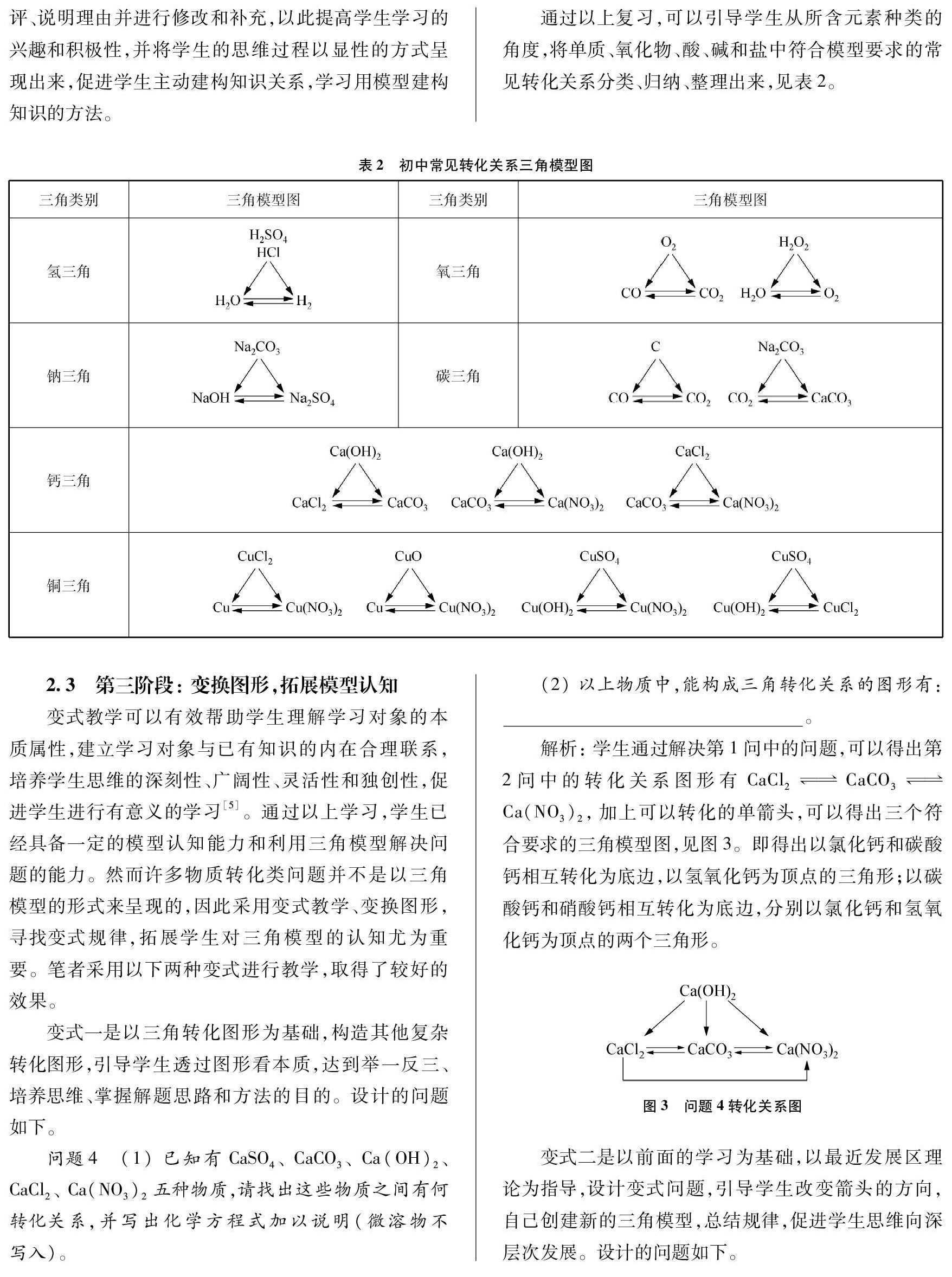

通过以上复习,可以引导学生从所含元素种类的角度,将单质、氧化物、酸、碱和盐中符合模型要求的常见转化关系分类、归纳、整理出来,见表2。

2.3 第三阶段: 变换图形,拓展模型认知

变式教学可以有效帮助学生理解学习对象的本质属性,建立学习对象与已有知识的内在合理联系,培养学生思维的深刻性、广阔性、灵活性和独创性,促进学生进行有意义的学习[5]。通过以上学习,学生已经具备一定的模型认知能力和利用三角模型解决问题的能力。然而许多物质转化类问题并不是以三角模型的形式来呈现的,因此采用变式教学、变换图形,寻找变式规律,拓展学生对三角模型的认知尤为重要。笔者采用以下两种变式进行教学,取得了较好的效果。

(2) 若三种物质都为碱、金属或者氧化物,情况又如何?

解析: 在解决上述问题的过程中,学生主动回顾所学物质的化学性质及相互转化关系,自主设计转化方向,以新的三角模型图为载体,将物质的化学性质有机整合、关联,寻找转化规律,拓展模型认知能力,增强类比归纳能力,进一步深化理解知识间的内在联系。学生经过讨论交流,补充完善,从物质分类的角度,整理出了如下规律,见表3。

基于前面的学习过程,还可以设置问题: 若三种物质都盐,情况又如何?由于这个转化关系涉及的面比较广,而且在问题4中已经复习过盐的转化,我们可以将其作为课外活动让学生去完成,将转化限定在常见的钠盐、钙盐、亚铁盐和铜盐等物质范围内,鼓励学生寻找模型中各种盐的位置规律,深化对不同盐类物质共性与个性的理解。

2.4 第四阶段: 应用模型,内化知识

学习过程是学生自主建构知识的过程,创设陌生的教学情境,引导学生调用相应的模型解决新问题,有利于学生内化知识,建构化学学科核心观念,发展学生以变化观、元素观和分类观统领元素化合物知识的认识方式和解决问题的能力[6];有利于学生体会模型法在复习物质化学性质中的作用,提升模型认知能力;有利于学生在实践过程中反思、总结、归纳适合自身认知特点的学习方法模型,促进学生学习策略的养成,提升学习效率;便于教师评测学生对知识、方法的掌握情况。设计的应用情境如下。

[知识应用1]A~F是初中化学常见的物质,见图5。按单质、氧化物、酸、碱、盐分类,A、 B、 C、 D、 E是五种不同类别的物质,F是大理石的主要成分。图中“—”表示相连的两种物质之间可以发生反应,“→”表示物质间存在相应的转化关系(部分反应物、生成物及反应条件已略去)。请回答:

解析: 由于F为碳酸钙,则能与F反应的E物质为酸,从整体图形中拆解出学生已熟知的三角模型图(见图6),便可确定A和D分别为水和氢气。又由于A、 B、 C、 D、 E是五种不同类别的物质,A、 D、 E分别为氧化物、单质和酸,余下B和C应为碱和盐,而水又可以和氢氧化钙互转,故可推出B为氢氧化钙,C为碳酸钠。

[知识应用2]甲、乙、丙、丁四种物质均为初中化学常见物质,它们之间的转化关系,见图7。(“→”表示转化关系,部分反应物、生成物及反应条件已略去),其中甲为初中阶段最常见的溶剂。

(1) 若乙可用作补钙剂,丁与乙物质类别相同,则反应丙→丁的化学方程式可能是_____。

(2) 在如图所示转化中,下列有关说法正确的是_______。

A. 若乙由一种元素组成,则乙可能为氢气

B. 若乙为胃酸的主要成分,则丙和丁的物质类别均可与乙相同

C. 若乙由三种元素组成,则乙物质的类别可为酸、碱和盐中任意一种

D. 丁有可能会转化为丙

解析: (1) 乙为CaCO3,丁也为盐类,根据对三角模型中物質均为盐的探究,可知“双箭指向一物”的为硝酸盐,则丁为Ca(NO3)2,丙可能为CaSO4或CaCl2。

(2) 若乙为氢气,则无法完成三角转化,故A错误;根据三角模型转化规律,若乙、丙、丁均为酸,则乙一定为硫酸,丙为盐酸,丁为硝酸,故B错误;从转化生成水(甲物质)的角度,乙可以为酸、碱、盐中任何一种,且这三种物质均可满足三角转化关系,故C正确;由前面所学模型可知,在乙、丙、丁三角转化关系中,是可以实现丁转化为丙的,如乙为氢氧化钙,丙为碳酸钙,丁为氯化钙时,丁可以转化为丙。故本小题的正确选项为C、 D。

3 结语

物质间的相互转化涉及的物质种类与性质较多,知识的网络结构性较强,学生学习难度较大,物质间的相互转化类试题在中考里也经常出现。在解决物质间的相互转化问题过程中,需要学生熟知并有效提取知识以及它们之间的网络结构关系,也需要学生严谨细致、思维缜密、逻辑性强。三角模型是解决此类问题的有效方法,是学生复习此类知识的有效策略,也有利于学生建构化学学科核心观念。如何优化学生建构模型的认知过程,促进学生养成利用模型分析问题、解决问题的意识和习惯,帮助学生建构新的、适用性更强的转化模型,有效培养学生认知策略,建构学科核心观念,还需要在以后的教学中作进一步的研究。

参考文献:

[1]宋心琦, 胡美玲. 对中学化学的主要任务专论和教材改革的看法[J]. 化学教育, 2001, (9): 9~13.

[2]毕华林, 辛本春. 促进“观念建构”的化学教学策略[J]. 中学化学教学参考, 2011, (7): 3~5.

[3]王磊, 张毅强, 乔敏. 观念建构为本的化学教学设计研究[J]. 化学教育, 2008, (6): 7~12.

[4][6]王磊. 基于学生核心素养的化学学科能力研究[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2018: 119~120, 216, 252~257.

[5]陈权富. 高三化学复习课变式教学策略[J]. 课程教育研究, 2016, (36): 102~103.