《政治话语的情态与言据性研究》评介

中国石油大学(华东) 外国语学院 毛浩然

1 引言

情态在自然语言中是依存于语境的,情态意义需要通过语境进行解读,同一个情态词在不同的语境中具有不同的意义(Papafragou,2002)。然而,除了人际意义和表态功能,情态在政治话语语境中独特的语用意义和功能尚未得到深入的研究。在政治话语中,与情态密切相关且存在共现现象的核心要素是言据性。言据性是说话人对信息来源及其可靠性的一种认知编码,是对命题意义的一种主观附加。关于言据性的语义和分类研究众多,而相关话语(如政治话语等)中的言据性研究匮乏。

情态与言据性的话语研究有助于证明真理的相对性、动态性和构建性,同时有助于揭示说话人的话语意图、意识形态与认知模式。《政治话语的情态与言据性研究》一书正是基于此理念,侧重于从批评话语分析(CDA)视角研究情态与言据性如何在政治话语中揭露说话人隐含的话语意图、态度立场和意识形态,以及政治家如何通过合法化自身的言行或非法化敌对方的言行来说服或操纵听众。

2 内容介绍

《政治话语的情态与言据性研究》基于认知语言学与功能语言学相关理论,构建了情态与言据性的认知—功能分析框架。该书以英国前首相布莱尔、美国前总统奥巴马和伊朗前总统内贾德三位国家领导人的30篇英语演讲稿为语料库,以数据驱动方法,研究了认识情态、道义情态与意愿情态三种情态和六类言据性标记词在政治话语中的形式、语义与语用功能,同时考察了各类情态与言据性之间的共现与互动关系。

该书作者系英国兰卡斯特大学语言学博士,该书在其博士学位论文基础上修订而成,正文235页,共有9章。

第一章为引言,包括研究问题、研究范围和全书结构。研究范围主要从批评话语分析的角度分析政治话语中情态和言据性的形式、语义和语用功能。其中,语用功能聚焦于政治话语中的三个重要主题:立场(stance)、意识形态(ideology)和合法化(legitimization)。

第二章为文献综述,在系统梳理情态和言据性的先行研究基础上,提出情态可根据语义差别分为四类:认识情态(epistemic modality)、道义情态(deontic modality)、动力情态(dynamic modality)和意愿情态(volitional modality)。同时指出了情态与言据性先行研究在立场、意识形态和合法化方面的研究不足之处,介绍了情态的认知语言学和功能语言学理论框架。作者认为有必要结合认知语言学与功能语言学进行政治话语分析。功能语言学理论是从语言层面分析话语结构的有效工具,而认知语言学理论有助于解构说话人在话语生成阶段的意图和听话人在话语解读阶段的认知过程,从而揭示文本背后的价值(徐中意,2017)26。

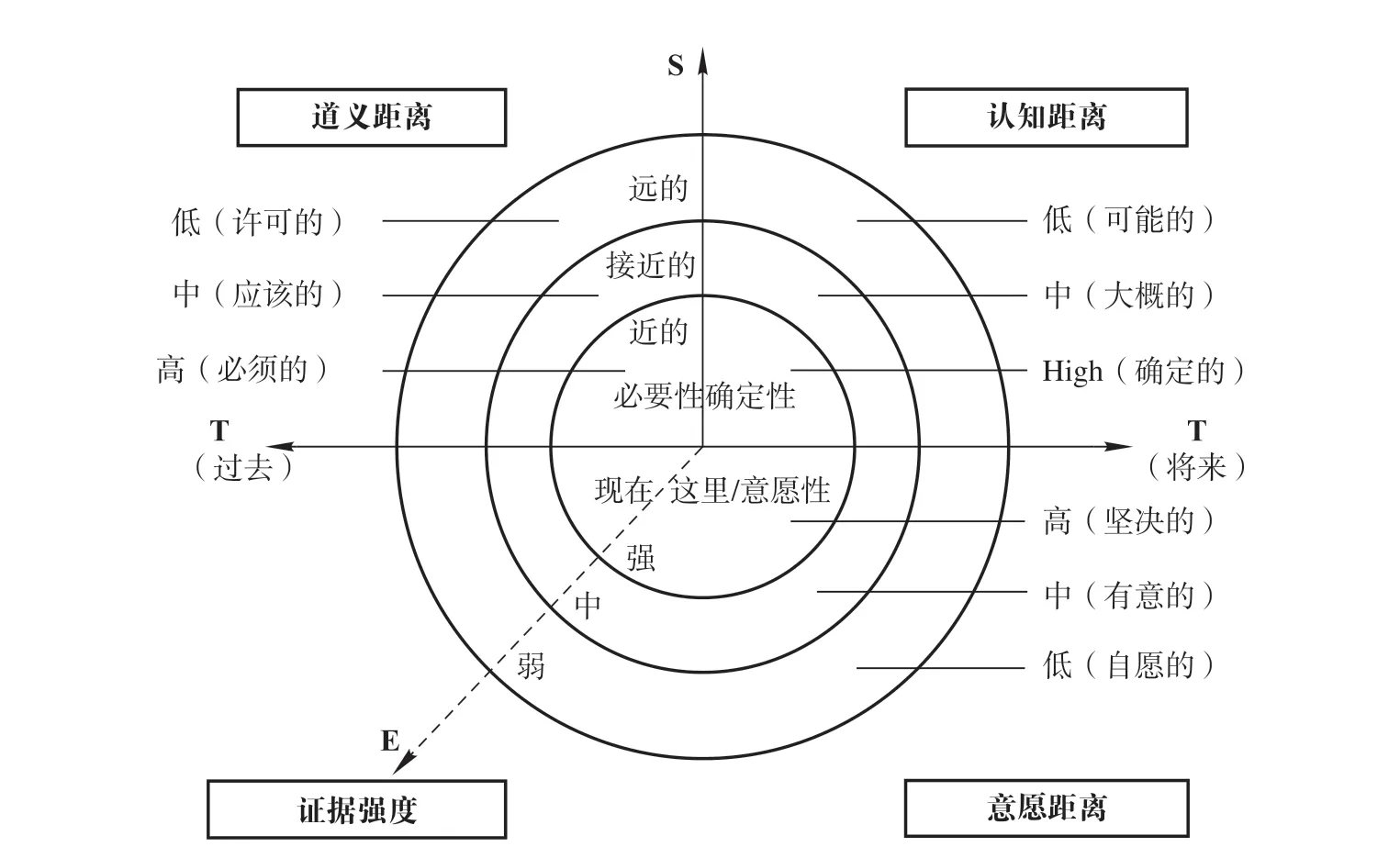

第三章为研究框架和研究方法,综合了Halliday(1994)的系统功能语法中关于情态量值的理论和认知语言学理论中的话语空间(Chilton,2004)、意象图式(Lakoff,1987)和认知模型(Langacker,1991)等理论,构建了一个情态和言据性的认知—功能分析框架,演示如何从时间、距离、情态量值、言据性等维度分析情态在政治话语中的主要话语功能。该框架有助于分析“话语生成”阶段说话人的意识形态和话语意图。该框架首次提出,不同量值的三种情态分别对应以确定性(certainty)、必要性(necessity)和意愿性(willingness)为中心的三个不同层次的认知距离与相应的情态意义。同时,该章还介绍了本书的研究方法,包括语料收集方法、语料分析步骤和量化分析辅助下的定性分析。其中在语料分析步骤中,作者呈现了有助于对一词多义标记词进行量化分析的自创语料标记方法。

第四章探讨了政治话语中的认识情态。本章首先从量化分析视角比较了三位政治家使用的认识情态的三种量值(高值:certain;中值:probable;低值:possible)、四种词性(情态动词、半情态动词、情态形容词和情态副词)以及前十位标记词在语料库中的分布和占比。基于此,作者对语料中具有代表性的认识情态标记词在政治话语中的语义内涵和语用功能进行了深入分析,包括高值(will,shall)、中值(can,would)和低值(could,possible)。研究发现:(1)不同情态量值的认识情态表达了不同层次的以知识为本的态度和意识形态;(2)认识情态体现了说话人的知识分级(knowledge grading);(3)认识情态中的情态动词占比最高,达85%;(4)就情态量值而言,布莱尔和奥巴马使用中值认识情态的比率最高,而内贾德则与他们相反;(5)在布莱尔和内贾德的语料中,will、can和would是出现频率排名前三的认识情态标记词,而奥巴马的情况也非常相似,不过will和can的排名刚好互换。

第五章探讨了政治话语中的道义情态,比较分析了三位政治家使用的道义情态的三种量值(高值:required;中值:supposed;低值:allowed)、四种词性和前十位标记词在语料库中的分布和占比,并基于情态的认知—功能分析框架,对语料中出现频率较高的道义情态标记词在政治话语中的语义内涵和语用功能进行了深入分析。道义情态标记词的情态值包括高值(must,need to,have to,necessary)、中值(should,can)、低值(be allowed to,unnecessary,not have to)。研究发现:(1)道义情态体现了说话人的价值分级(value grading);(2)道义情态中的情态动词占比只有一半左右,半情态动词占有较大比重但未受学界重视;(3)have to和need to等半情态动词在政治话语中隐含“迫不得已”的言外之意,更有利于说服或操纵听众;(4)就情态量值而言,三位政治家均使用了最多的高值道义情态,其次分别是中值和低值道义情态;(5)在三位政治家的语料中,should和must均为出现频率排名前二的道义情态标记词。

第六章探讨了政治话语中的意愿情态,定量分析了意愿情态的三种量值(高值:determined;中值:intended;低值:willing)、四种词性和前十位标记词在三位政治家语料库中的分布和占比。随后深入分析了语料库中具有代表性的意愿情态标记词在政治话语中的语义内涵和语用功能,包括高值(will,be determined to,be going to)、中值(want to,would,intend to)、低值(be willing to)。研究发现:(1)同一情态词在不同的语境中具有不同的情态语力;(2)意愿情态体现了说话人的意愿分级(volition grading);(3)意愿情态中的情态动词占比60%左右,其他形式的情态词尤其是半情态动词也占有一定的比重;(4)布莱尔和奥巴马使用了最多的高值意愿情态,而内贾德则使用更多的中值意愿情态;(5)在布莱尔和奥巴马的语料中,will、want to和would均为出现频率排名前三的意愿情态标记词,而内贾德使用频率最高的三个意愿情态词分别为would、want to和will。

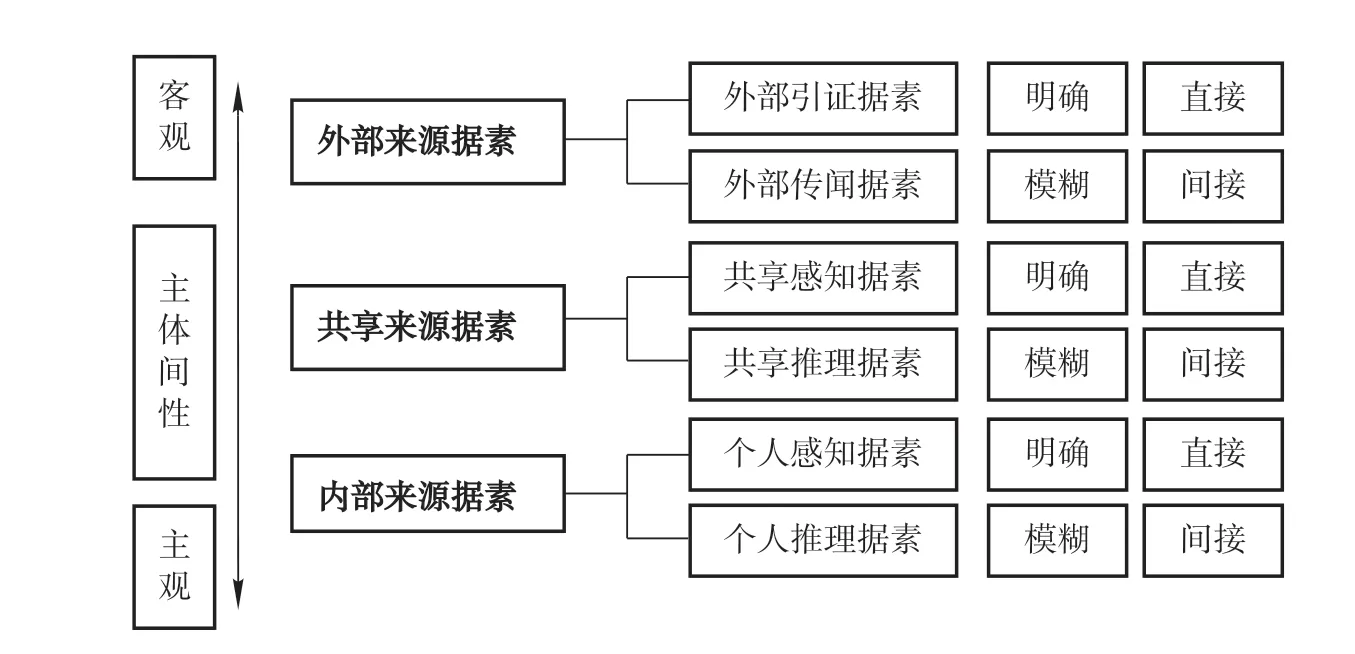

第七章探讨了政治话语中的言据性,分析比较了三位政治家在言据性标记词的三种不同来源(外部、共享、内部)、六种据素类别和前十位标记词的分布和占比。随后作者根据自建的言据性综合分类框架,对语料中出现的六类据素在政治话语中的语义内涵和语用功能进行了深入分析,包括:(1)引证据素(quotative evidentials);(2)传闻据素(hearsay evidentials);(3)共享感知据素(shared perceptual evidentials);(4)共享推理据素(shared inferential evidentials);(5)个人感知据素(personal perceptual evidentials);(6)个人推理据素(personal inferential evidentials)。研究发现:(1)言据性在政治话语中具有表达承诺、标记主观性和主体间性、表达意识形态等语用功能;(2)不同来源的据素反映了说话人对话语态度的责任,外部来源的言据性标记词表达了最低的承诺,有助于说话人回避话语责任,而共享来源的据素则预设了话语态度的主体间性;(3)布莱尔和内贾德使用了最多的共享来源据素(超过50%),而奥巴马使用了最多的内部来源据素;(4)使用更多的内部来源据素意味着说话人更愿意承担自己话语的责任,因而有助于赢得信任;(5)部分种类的据素反映了说话人的意识形态,因为这些据素隐含了说话人对于权威、事实和共识的预设;(6)传闻据素在政治话语中常被用来将敌人的言论和行为非法化。

第八章首次提出情态与言据性在政治话语中的共现(co-occurrence)现象。作者考察了不同类型的情态与言据性在政治话语中的共现规律和互动关系,总结了情态与言据性之间的五种关系,为分析情态与言据性的异同争议解决提供了新思路。研究发现:(1)在三位政治家的语料中,认识情态与据素共现的频率均为最高,达60%左右,其次为道义情态和意愿情态。这也是认识情态和言据性的概念经常容易混淆的原因之一。(2)与各自的总数相比,在语料库中10%的情态词与据素共现,而40%的据素与情态词共现。(3)间接性的推理据素与情态词的共现比直接性据素的比率高很多,尤其是个人推理据素,平均达到66%。(4)在语料库中,情态与言据性的六种共现关系分别为据素作为情态的证据、认识情态作为据素的一部分、让步关系、条件关系、并列关系和递进关系。

第九章为结论部分,总结了该书的理论性贡献、方法论贡献和实证性贡献,并指出该书存在的不足和可进一步深化拓展的相关研究方向。

3 简要评价

《政治话语的情态与言据性研究》基于政治话语语境,综合批评话语分析、认知语言学、功能语言学、语义学和语用学理论和实践,从批评认知视角研究各类“情态”和“言据性”的表现形式、语义内涵和语用功能。该书的学术贡献与主要特色共有四点。

第一,提出了情态的新分类,考察了三类情态的语义内涵和话语功能。该书系统梳理了大量前期研究,详细分析了十余种情态分类的语义与内涵,首次提出将情态分为四个类别:认识情态、道义情态、动力情态和意愿情态。这个分类相比先前的研究更为全面,各类别之间的语义差别也更为清晰。尤其是“意愿情态”这个类别在之前的研究中极少被提及,具有较高的研究价值。先前对情态的研究侧重于情态动词的研究,该书中对情态的四种表达形式(情态动词、半情态动词、情态形容词和情态副词)都进行了深入的分析。如:have to(道义情态)和want to(意愿情态)等半情态动词出现频率很高,在政治话语中具有重要的话语功能,在先前的话语研究中几乎没有涉及。该书不但关注情态本身的语义分类与语用功能,更侧重于研究不同种类的情态如何揭露说话人隐含的话语意图、态度立场、意识形态及其如何合法化自身的观点与行为。

该书创造性地提出,认识情态体现了说话人的知识分级:肯定性知识、大概性知识和可能性知识。道义情态体现了说话人的价值分级:核心价值、中间价值、边缘价值。意愿情态体现了说话人的意愿分级:坚决的、有意的、自愿的。

第二,提出了独创性的言据性综合分类框架。该书根据信息来源与认知模式提出了言据性综合分类框架:外部来源(即说话人把自己置身于该信息源之外,不为信息源负责)、共享来源(即说话人预设该信息源是听众已知的或把它当作共享知识)和内部来源(即只有说话人本人知道的信息源或特指说话人的个人信念与认知)。该分类有利于分析说话人的意识形态、合法化策略和话语的主观性、客观性与主体间性(见图1)。

图1 言据性综合分类框架(徐中意,2018)82-83

第三,首创情态的认知—功能分析框架。该书从认知语言学视角将情态视作一种空间层级现象,把认识情态、道义情态、意愿情态等三种情态分别看作是以“确定性”“必要性”和“意愿性”为中心的三个不同层次的认知距离与相应的情态意义的体现,根据相应的情态认知距离(近、中、远),以三个层次的情态值(高值、中值、低值)进行定位与表达。

在此基础上,作者构建了一个情态的认知—功能分析框架,演示如何从时间、距离、情态量值、言据性等维度分析情态在政治话语中的三大话语功能:表达态度立场、体现意识形态和合法化或非法化命题。该框架有助于分析“话语生成”阶段说话人的意识形态和话语意图(见图2)。

图2 政治话语的情态与言据性认知—功能分析框架(徐中意,2018)56

第四,考察了重点情态与言据性标记词的话语功能。该书采用“数据驱动”(data-driven)的研究方法,通过作者自创的语料标记方式对各类情态词和言据性标记词进行了分类标记。该书基于三位政治家英文演讲稿语料库,研究了各种情态在政治话语中的表达形式、情态量值与语用功能。定量研究发现,在政治话语中,半情态动词和情态形容词等隐性情态标记词以及共享型言据性标记词占有较大的比例,是政治家进行话语说服或操纵的有效手段。三位政治家对不同情态与言据性标记词的选择与他们个人的修辞风格有关,更重要的是反映了他们不同的意识形态,从而产生不同的认知立场与话语效果。此外,该书首次考察了不同类型的情态与言据性在政治话语中的共现规律,发现了情态与言据性之间的六种互动关系。

当然,任何一部专著都有白玉微瑕之处,该书也不例外。一是案例语料具备典型性和代表性,但语料库总体规模略小。二是探索性研究和描述性研究颇有建树,但分析性研究和解释性研究略显不足。该书提炼出很多具体化的实证研究发现,且分类明确,条理清晰。美中不足的是,部分内容未能在呈现翔实语料和可靠数据之后,告诉读者这些数据说明了什么,有什么用。例如:“就情态与言据性标记词在三个语料库中同现的比例而言,情态标记词平均约为10%,而言据性标记词平均为42%。”(徐中意,2018)204此处如能对两个数据悬殊的成因和影响进行解释、分析甚至预见,就更完美了。

总之,《政治话语的情态与言据性研究》在理论创新和资政意义均可圈可点,不仅能充实情态、言据性和话语研究理论,有助于我们深入了解认各类情态和言据性在政治语境中特有的话语功能,揭示这些政治语篇中隐含的权力控制及言外之意,还能揭示这些政治家的意识形态与话语策略,从而为我国构建中国特色的政治话语体系及制定针对性的外交政策提供有力的学术支撑。同时,该书提出的情态和言据性分类及综合的认知—功能分析框架不仅适用于政治演讲话语分析,还能为其他策略性话语中的情态和言据性研究提供借鉴,如危机应对话语、法庭话语、商务谈判话语和宗教话语等。