内侧入路关节镜下三联术式治疗顽固性跟痛症的临床效果

鲁 林 张汉庆 王 智 陈 炜 李双蕾

1.湖北省武汉市中医院骨科,湖北武汉 430014;2.广西中医药大学附属第一医院神经内科,广西南宁 530023

跟痛症是骨科医生最常见的疾病之一,跟痛症的发病机制是多因素的,最多见的是足底跖筋膜炎,另外还有跟骨骨内压升高、跟骨骨膜炎和跟骨骨赘。临床中有近一半患者经过各种保守治疗后症状可以得到改善[1-4],但仍有一部分患者保守治疗效果不佳,成为顽固性跟痛症患者,这部分患者通常会寻求手术治疗[5-6]。手术治疗方案已经逐渐从早期的开放性手术向微创的内窥镜技术过渡,但目前临床工作者多从传统内外侧入路,利用关节镜技术治疗跟痛症,且多着眼于松解足底筋膜,而没有解决其他病理改变。虽然关节镜技术治疗跟痛症已经获得一定临床效果,但仍有一定的不满意率,为3.0%~18.9%[7]。不满意的原因笔者认为可能是由于没有合并解决其他可能导致脚跟疼痛的病因,例如跟骨骨膜炎、骨内压升高和跟骨骨赘。本研究采用三联术式治疗顽固性跟痛症患者20 例(21 足),获得较好的临床效果,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017 年12 月—2019 年2 月就诊于湖北省武汉市中医医院(以下简称“我院”)的跟痛症患者,共纳入经过系统保守治疗6 个月以上仍无效的足跟痛患者20 例(21 足)。其中,保守治疗方式为穿软底鞋(鞋垫)者20 例(100%),使用非甾体类消炎止痛药物治疗者20 例(100%),使用体外冲击波治疗者5 例(25%),使用糖皮质激素局部注射(局部封闭、超声引导下的注射)者10 例(50%),其他理疗(休息、肌肉牵拉锻炼、药物泡足、针灸)者16 例(80%)。本研究经我院医学伦理委员会批准通过,均向患者告知手术相关事项获得患者知情同意并签署知情同意书。其中男8 例(9 足),女12 例(12 足);年龄41~75 岁,平均(54.4±2.7)岁;跟骨无骨赘8 例(8 足)占38%,跟骨有骨赘12 例(13 足)占62%;其中有糖尿病史3 例、有高血压病史8 例、体重指数(BMI)≥25 kg/m211 例。

1.1.1 纳入标准 经过系统保守治疗6 个月以上仍无效的足跟痛患者;患者主诉有足跟局部疼痛,可伴或不伴局部压痛点行走疼痛;多具有起身第一步疼痛,晨起尤甚的特点;患者足踝关节无疼痛不适、踝关节及足趾运动正常。

1.1.2 排除标准 有足部外伤史或手术史的患者;接受相关对症保守治疗不满6 个月的患者。纳入患者术前均需做下列检查以排除其他疾患:①常规做足踝专科检查、行X 线检查及CT+三维重建检查,以排除跟骨骨折、Haglund 综合征。②术前常规行下肢血管彩超检查,以排除血管性病变。③根据前者检查结果判断是否需行MRI 检查,以排除跟垫萎缩症、肿瘤炎性病变。④所有患者均实施术前实验室筛查:红细胞沉降率,C 反应蛋白,血清尿酸和类风湿因子,以排除风湿性疾病。

1.2 治疗方法

1.2.1 术前定位 以内踝后侧缘做一垂线,与足底内侧赤白肉际水平线的交点为第一个入路;以该点沿内侧赤白肉际水平线向远处延伸2 cm 处为第二个入路(图1)。术前影像学明显骨赘者,可予50 mL 注射器针头在C 臂透视下定位骨赘点(图2)。

1.2.2 体位 患者取仰卧位,健侧自然平放于手术床上,手术侧屈髋、屈膝外旋位,使内踝面朝上,必要时可将患足外踝面垫高,使患足内踝面平行于手术台利于操作。麻醉满意后,常规消毒铺巾,患侧下肢驱血、气囊止血带充气止血。

1.2.3 手术步骤 步骤1,松解跖筋膜:于之前定位近端入路作一水平赤白肉际、长0.5~1.0 cm 切口,以中号直血管钳钝性分离出人工腔隙至足底筋膜止点水平,用注射器注入生理盐水撑开腔隙;于远端入口同样做一水平长0.5~1.0 cm 切口,使腔隙贯通可见腔隙中生理盐水沿该入路流出为佳。于近端入路置入30°关节镜头,探查足底筋膜周围情况,远端切口内置入刨刀头清理视野。手术过程中尽量减少对足底脂肪垫的过度刨削,只清理部分阻挡手术视野操作的足底脂肪组织,以达到显露跖筋膜跟骨端及跟骨骨赘的目的即可[8]。防止脂肪垫不足导致减震作用减少引起脚后跟疼痛,从而降低手术成功率和满意度。操作中可将镜头和刨刀入路交换,以便更好地观察和清理足底筋膜周围组织。显现满意后以等离子刀气化松解足底筋膜内侧跟骨止点水平的1/3~1/2,并彻底松解跖筋膜上、下方(图3a)。视个体情况必要时,可进行足拇展肌浅层筋膜、趾短屈、小趾展肌筋膜的等离子刀气化松解。

步骤2,对于术前判断有跟骨骨赘者行骨赘磨削;对术前判断无骨赘者常规行镜下探查确定。此处以有骨赘为例:松解跖筋膜跟骨止点后,以等离子刀继续清理探查跟骨骨赘,对于有骨赘者换电动磨钻头予以磨削平整对于跖筋膜上方的跟骨骨赘 (图3b),则采用髓核钳或者电动磨钻进行清理,完成后用等离子刀周围电凝止血。

步骤3,跟骨钻孔减压:常规用直径2.0 mm 克氏针在关节镜监视下分别从两入路,由跟骨内下方各向跟骨前上方钻入1~2 孔,合计3~4 孔,笔者操作深度为2~3 cm,以达到跟骨减压目的又不过度损伤骨质[9]。最后关节镜下寻查活动出血点,予等离子刀头彻底止血,清理修整周围组织。结束手术操作后以3-0慕丝线缝合切口(图4),伤口用无菌敷料覆盖后弹力绷带包扎,术毕。

图1 术前体表定位

图2 术前影像学定位

图3 术中视野

图4 术后外观

1.3 术后处理

图5 手术前后病变处影像学比较

术后弹性绷带缠敷患足及患侧踝关节,术后24 h抬高患肢间断冰敷,常规予以塞来昔布口服1 周。术后第1 天:指导患者在床上行踝关节跖屈背伸主动运动;术后第2 天:指导患者在助行器或帮扶下逐渐试探全足掌半负重落地;术后第3 天:指导患者行全负重下地功能锻炼,逐步恢复正常行走,逐步行垫脚等加强腓肠肌主动收缩功能锻炼,术后12~14 d 拆线。

1.4 术后随访及评估指标

患者术后接受门诊复查和电话回访相结合形式进行随访,其中电话随访5 例、门诊随访15 例,随访时间最短6 个月,最长10 个月。患者手术前后分别进行疼痛视觉模拟评分(VAS)和美国足踝外科协会踝与后足评分(AOFAS-AH)以评估手术疗效。VAS 用以评估足部疼痛的改善程度,将其划分为能耐受的轻微疼痛(<3 分)、疼痛伴影响睡眠但能耐受(4~6 分)、强烈疼痛伴影响食欲及睡眠且难以忍受(7~10 分)[10]。AOFAS-AH 用以评估足部的疼痛、主动获得、步态、稳定性等。90~100 分为优、75~89 分为良、50~74 分为可、<50 分为差[11]。

1.5 统计学方法

采用SPPS 19.0 对所得数据进行统计学分析,计量资料采用均数±标准差()表示,组间比较采用t检验,非正态分布的数据用中位数(四分位数)[M(P25,P75)]表示。以P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

本研究20 例(21 足)顽固性跟痛症患者均顺利完成经内侧入路关节镜下三联术式治疗,所有患者伤口均为甲级愈合,无窦道形成、神经血管损伤、瘢痕挛缩疼痛等并发症发生。

2.1 术后恢复下地行走时间提前

患者中位手术时间为40.7(30.0~60.0)min,手术治疗后患者均能在5 d 内完成下地负重活动,恢复正常行走功能。4 例患者术后第1 天即恢复下地行走,10 例患者术后第2 天恢复下地行走,3 例患者术后第3 天恢复下地行走,2 例患者术后第4 天恢复下地行走,1 例患者术后第5 天恢复下地行走。

2.2 手术前后患者AOFAS-HA 及VAS 评分比较

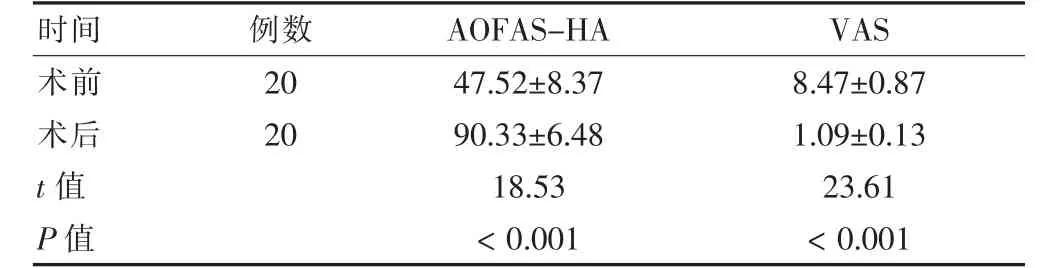

手术治疗后随访中位时间为8.7(6.0~10.0)个月,患者术后AOFAS-HA 评分显著提高,差异有高度统计学意义(P <0.01);术后VAS 评分显著下降,差异有高度统计学意义(P <0.01)。见表1。

表1 手术前后患者AOFAS-HA 及VAS 评分比较(分,)

表1 手术前后患者AOFAS-HA 及VAS 评分比较(分,)

注:AOFAS-HA:美国足踝外科协会踝与后足评分;VAS:疼痛视觉模拟评分

3 讨论

跟痛症好发于40~70 岁的中老年人,以BMI 超标者多见。其病因与机制比较复杂,目前较为公认的发病因素有足底跖筋膜炎、跟骨骨赘激惹、跟骨骨内压增高。关于治疗,李俊毅等[12]认为跟痛症的治疗应遵循阶梯性的治疗方案。治疗方法大体分为保守治疗和手术治疗两大类。经过4~6 个月保守治疗症状不改善者,为顽固性跟痛症,可考虑手术治疗[13]。

针对需要手术治疗的顽固性跟痛症患者,手术方式分为开放手术和微创手术。开放手术的切口较大,创伤反应大,术后瘢痕也相对较大[14];随后有学者运用小切口技术,尽管瘢痕减小了,但操作略显盲目,且对术者的操作经验要求较高[15]。吴宇等[16]发现关节镜下手术在疼痛缓解时间、伤口渗出、早期功能恢复和近期临床疗效方面要明显优于传统开放性手术。在关节镜直视下能彻底清晰显示跖筋膜,有利于将跖筋膜精确松解1/3~1/2[17],避免盲目过度松解跖筋膜而致外侧柱不稳定、跖骨及外侧韧带压力增加造成术后并发症。关节镜还有利于精准定位跟骨骨赘,辅助定位跟骨钻孔减压,避免盲目经验操作。在手术入路的选择上,有学者运用单通道入路,虽然减少了一个手术切口,但也限制了手术操作范围,不能多器械协同操作,会出现操作范围有限、清理松解不彻底等不足。笔者结合足部解剖特点,足底筋膜主要位于足跟的内侧结节区,临床上从外侧入路进行镜下手术时,跟骨底外侧结节部及足底内组织的遮挡会影响术者操作。所以,笔者采用全内侧双通道的手术入路,可同时松解跖筋膜、切除跟骨骨赘、行跟骨减压治疗,使操作更加灵活丰富。以内踝后侧缘做一垂线,与足底内侧赤白肉际水平线的交点为第一个入路,沿内侧赤白肉际水平线向远处延伸2 cm 处为第二个入路,临床运用发现跖筋膜跟骨止点、跟骨骨赘定位点多在两入口之间,立体面形成操作三角关系,符合关节镜的三角关系操作原理,利于术中显露操作。另外,该入路还有助于进行足拇展肌浅层筋膜,趾短屈、小趾展肌筋膜的探查松解[18],用以探查走行在跟骨底面内侧缘转折到跟骨结节外侧突之间的小趾展神经,以明确诊断和预防卡压。

足底跖筋膜对足弓的支撑起到至关重要的作用[19-20]。当足底筋膜被远端拉绕跖骨圆弧时,其处于恒定的张力下,可以使足弓升高,在行走过程中帮助足部平移。而长期行走过程中产生的牵引力和张力的刺激会导致跖筋膜损伤积聚,形成慢性无菌性炎症,释放组胺类等炎性物质,刺激局部的神经血管导致跟骨周围疼痛[21],这往往就是临床工作者对患者查体时最常发现的压痛点。因此,笔者认为顽固性跟痛症患者术中必须处理跖筋膜。镜下可充分显露跟骨止点部分跖筋膜,彻底清理其上下周围炎性组织,直视下只要松解跖筋膜不大于1/2,就能有效保留跖筋膜的功能,防止足弓塌陷、外侧柱不稳定、跖骨韧带压力增加等副损伤。另外利用等离子刀切割跖筋膜,相比其他硬性切割还具有止血、操作相对简便和安全性高等优点[22]。而且在充水的腔隙中操作,降低了操作温度,对周围正常组织不会产生额外损害。

关于跟骨骨赘与跟痛症的关系,学术上仍是一个争议点。虽然X 线检查显示鸟嘴状跟骨骨赘者,并不一定都会导致疼痛[23],但跟骨骨赘与足底筋膜炎互为影响的可能性已得到临床工作者的广泛关注。毛宾尧[24]认为跟骨骨赘可对邻近的局部软组织造成压迫及磨损,刺激周围神经末梢导致疼痛。Zhou 等[25]研究结果显示足底筋膜炎的严重程度与跟骨骨赘的类型相关。且去除骨赘,可增强患者对手术的认可度,提高了患者的手术满意度。因此,本研究者对于顽固性跟痛患者中合并跟骨骨赘者术中均予以磨除。

顽固性跟痛症的发病机制往往是复杂的、多因素的,许多局部生物力学和人体解剖因素可导致其发生。其中跟骨骨内压增高及跟骨血管充血被认为是其发病机制的一部分。其发病机制为:①循环回流不畅;②血流变学异常;③跟骨周围软组织受损。由于跟骨周围软组织遭受挤压等慢性损伤,导致毛细血管通透性增强[26],无菌性炎症、间质水肿、酸性代谢产物聚积、缺氧、微循环障碍等共同作用使得患者出现了跟骨内高压而致足跟疼痛。跟骨减压的主要部位是跟骨前内侧皮质处[27],在本研究手术方式中,以原有关节镜入路作为进针点,至多可钻4 孔,而无需额外切口,此外钻针对的是下皮质,它是负荷区域,也是跟骨骨膜炎的发病部位,钻孔可改善局部炎症反应,改善疼痛,最重要是不会损伤危及跟骨的内、外侧正常皮质部分。

以上是笔者对本手术方法每一联术式的必要性、合理性的阐述与分析。本研究介绍的三联手术方式在利用关节镜微创技术的同时,选择更为有利操作的内侧入路,同时处理跖筋膜、跟骨骨赘、跟骨减压,做到一次手术下尽可能全面处理多种致病因素,优化了多术式的结合,弥补了手术治疗盲区,从而增加了手术有效率。因此内侧入路关节镜下三联术式作为治疗顽固性跟痛症的一种方法,值得临床参考及进一步研究推广。