冬季突发冰雪灾害急诊急救转运处置与过程管理专家共识(2021)

中国研究型医院学会卫生应急学专业委员会 中国中西医结合学会灾害医学专业委员会

河南省医院协会心肺复苏专业分会 郑州市医学会急诊急救专业委员会 郑州市紧急医疗救援中心

中原心肺脑复苏研究所 河南中医药大学心肺脑复苏研究中心

冰雪灾害是常见的自然灾害之一,会造成受灾区大量人员伤亡及财产损失。我国在经过几十年的发展,在医疗技术、通信和转运工具等方面有了很大的进步,但如何在保障患者救治、医护人员及搜救人员安全的前提下,从严寒、交通不畅的冰雪灾害恶劣环境中,安全有效迅速地将冰雪灾难伤员转运到合适的救治中心,让伤员赢得抢救时间,降低病死率,仍是一个急需解决的难题。为此,笔者参考美国荒野医学协会(Wilderness Medical Society,WMS)制定的《意外低体温的院外评估和治疗临床实践指南》和《冻伤预防和治疗实践指南》两部指南,并结合大量国内外文献报道,组织专家编写此专家共识,以规范和指导医护人员在冰雪灾害中实施应急医学救援活动。

一、推荐及证据等级

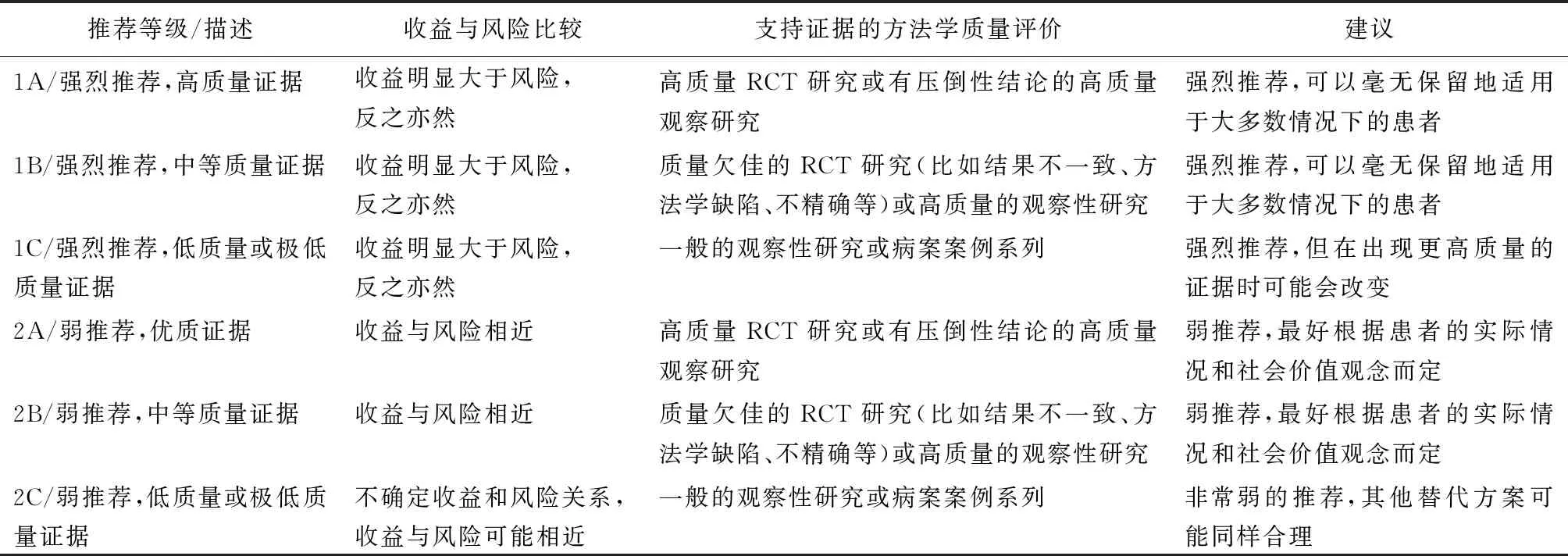

本专家共识中的证据和意见推荐级别主要参照美国胸科医师学会关于临床指南中推荐等级和证据强度规定的标准(表1)。本文对每条意见同时给出意见的推荐级别和证据级别,表述方式为:意见推荐级别/证据级别。

表1 美国胸科医师学会工作组临床指南证据等级和推荐等级标准[3]

二、概述

冰雪灾害是指因降温降雪导致大范围结冰、暴风雪、积雪、雪崩,严重影响人畜生存和健康或对交通、电力、通信系统等造成损害的自然灾害。我国是冰雪灾害多发的国家之一,冰雪灾害高发区主要集中在东北、华北、西北、西南等高纬度、高海拔或地形起伏变化比较大的稳定积雪区。内蒙古、新疆、青海和西藏等主要牧区几乎每年都会遭受不同程度的积雪灾害。在拉尼娜现象活动强的年份,冬季冰雪灾害也会累及南方地区。极端严寒的天气条件会对人体产生全身性损伤(意外性低体温)和局部性损伤(非冻结性冻伤和冻结性冻伤),易导致一氧化碳中毒、心脑血管系统疾病发作,增加交通事故相关性外伤、滑倒和跌倒、铲雪及冰雪娱乐活动相关的伤害发生率。雪灾救援的过程中还可能会诱发体温后降效应(afterdrop)、环救性虚脱(circumrescue collapse)等并发症。在极端严寒的天气条件下,患者的总体病死率上升,气温每降低1.5℃,死亡风险增加1.5%。冰雪灾害几乎每年都会给我国造成不同程度的人员伤亡和财产损失。应对灾害、减少威胁、降低损失、提高救援能力是我们面临的共同挑战。

三、冰雪灾害救援的特点

(一)基础设施受损及救援环境恶劣

寒冷的天气会对汽车、铁路、通信、电气及机械等设施造成暂时或永久的直接损害,造成电力、交通、通信系统的瘫痪,加上冬季道路状况差和暴风雪造成的能见度低,会减慢救援应急响应速度、减弱救援者搜索伤员的能力、增加救护车后送医院时间及转运风险,增加救援难度。

(二)伤员的伤情复杂

暴风雪会产生潮湿环境,加速热量流失,容易造成人员低体温和冻伤,人在光滑的路面活动、铲雪或开车容易导致滑倒摔伤及交通事故,伤口暴露于寒冷环境,会使伤员伤势加重、增加病死率,也会增加消防救援及医护救援人员伤亡风险。

(三)部分地区预备不足,统筹困难

对于冰雪灾害不常出现的地区,抗冰雪灾害的经验少且常常预备不足,如果发生冰雪灾害,可能出现更大的人员伤亡及财产损伤,救援难度更大。

四、冰雪灾害的救援

(一)灾害前的预警及应急响应

现在气象卫星的技术及功能较以前有了很大进步,预测暴风雪天气的准确性越来越高。雪灾早期预警(至少风暴前3~4 d)目的是提醒灾区政府及人民提前采取应对措施。政府需要准备抗灾物质、尽早启动应灾预案、对重点区域重点防范、加强危险建筑物的监管、定点在重点路段投放扫雪车提高效率,宣教市民少外出,少开车,注意防寒保暖,避免不必要的风险。一旦确定未来的暴风雪天气预测,应尽早发布“暴风雪警告”及城市各处庇护所的位置。传播途径可通过手机短信、广播、电视、互联网等居民便捷的途径尽可能传播。灾难前预警是欧美国家抗灾的重要一环,也是我国2008年冰雪灾害的重要经验和教训。

(二)各应急部门的启动及联动

当灾情出现后,当地政府、消防、公安、卫生、防疫、气象、民政、交通、通讯、路政等部门及武警部队及时进行联动。冰雪灾害现场需要所有应急救援部门在现场救援指挥部的统一指挥下,紧张有序地做好各自的救援工作。市级或省级总应急救援小组应及时成立总指挥部,对参与救援的各部门进行协调,对来自各个地区的不同救援队伍进行协调。

(三)灾害发生后的快速评估

灾难发生后,应及早对受灾地区的人员伤亡及财产损失进行初步评估。首先,确定受影响最严重的区域。这可以通过卫星、无人机或受灾地区熟练的观察员报告来实现。一旦可以进入地面救援,救援人员可从居民、街道委员会成员及其他应救援人员那里收集数据,以初步估算受灾的地域范围、严重区域、累计人口数目、受灾人员身心健康状况及其生活和医疗需求。然后,根据灾情地形、人口分布,统筹救援人员任务及资源分配,并根据当地医疗卫生保障系统的能力及容量,制定不同的伤员后送计划。

(四)现场综合救治平台的搭建

根据灾情地点及受伤人口数目,搭建现场综合救治平台。现场综合救治平台可以搭建为帐篷医院、车载医院、救援方舱等。若灾害抢救现场附近有现成的医院、体育场、宾馆、学校、避难所等,可以根据实际情况直接临时改造成现场综合救治平台。现场救治平台必须配备基本抢救设备、床位、药物、治疗物资、保暖衣服和被子、暖气设备、食物和水。

(五)雪灾现场的救治原则

雪灾现场救治原则:是先救命后治伤,先重伤后轻伤,先抢后救,抢中有救,尽快脱离寒冷的事故现场,先分类再后送。(1)立即使伤员脱离寒冷环境,转入现场综合救治平台,给予心电监护,检查意识、脉搏、呼吸、心率等生命体征。(2)立即给予被动及主动复温,防止热量继续丢失、体温继续下降:如擦干皮肤、更换湿冷衣物、覆盖被子及毛毯等。(3)如伤员生命体征消失应该立即开始心肺复苏。(4)如伤员合并有外伤,在抢救的同时实施包扎、止血。(5)尽量减少伤员搬动:随意搬动会加重损伤,且有诱发室颤风险。(6)治疗避免伤员冰冻-复温-冰冻循环的出现。(7)先对伤员进行检伤分类救治,如果有进一步治疗的需要,应尽快送往后方医院进行治疗。

(六)关于雪灾现场的伤员检伤分类和低体温症分度

综合救治平台的现场医学快速拣伤分类对于伤员的救治和后送等医疗资源配置和决策至关重要。但目前对冰雪灾害现场伤员的分拣,并无专用评估方案。2021年国际山地急诊医学委员会简化了原来的意外低体温症分拣评分系统,制定了修订版Swiss系统。修订版Swiss系统只需依据伤员的意识状态水平和生命体征两个维度的指标进行评估,将伤员分作黑、红、黄、绿四类,黑色代表低体温心跳骤停、红色代表心跳骤停的风险极高,黄色代表中风险,绿色代表低风险。评估意识水平使用比格拉斯哥昏迷指数评分法更简单的AVPU(alert、verbal、painful和unconscious)法。本评估系统虽然针对的是低体温症患者,但在冰雪灾害救援中,由于患者多合并低体温情况,因此有很好适用价值。另外,在雪灾救援现场,要快速准确地得到患者的核心体温是非常困难的。2018年WMS制订了“冷卡”简易评估法,通过意识、运动、寒颤、警觉四个指标评估患者,分为冷应激、轻度低体温症、中度低体温症、重度低体温症四个不同程度。“冷卡”无需等待测量核心温度,可以直接快速地评估患者,快速指导初步处理。

(七)冰雪灾害现场的医疗救治

1.现场消防救援

冰雪灾害救援现场环境恶劣,低温、大风、暴雪、交通堵塞、通信瘫痪、能见度低、路面湿滑、建筑物倒塌,积雪穿越困难,会减弱救援者搜索伤员的能力。另外,寒冷会迟缓救援人员思维和行动,如雪崩救援,还会有再次崩雪掩埋的危险。这些状况都会增加救援难度,增加患者、消防救援及医护救援人员伤亡风险。

1现场救援首先应确认救援人员的周围环境安全(1A)。

2在搜索及发现伤员后,除非存在明显的致命伤(断头、焚化、躯干横断等),应先将伤员转至安全且温暖的地方,再对患者进行评估和治疗(1A)。

3搬动伤员的动作应该轻柔,让伤员保持水平体位,限制其肢体活动(1B)。对清醒伤员应该给予鼓励及精神刺激(1C)。防止体温后降效应、环救虚脱并发症的发生。

4送往现场综合救治平台之前,应用绝缘、蒸汽屏障类材料的衣物被子覆盖患者,防止热量进一步流失,伤员的头颈部热量流失比较大,应尽可能的覆盖,避免让伤员接触地面(1C)。

2.现场综合平台救治

(1)现场综合救治平台的初始处理

现场综合救治平台相当于庇护所+初级救治单元,其功能有:使伤员脱离寒冷环境、进行被动/主动的复温治疗、评估分拣伤员、进行初步的救治、稳定患者后后送。现场综合救治平台初始处理包括登记患者信息、复温、更换湿冷衣物、测体温和冷应激患者的安置等。

5一旦到达温度的综合救治平台,应剪掉伤员湿冷的衣物,进行被动和(或)主动复温(1B)。

6由于体表、口腔温度受外界寒冷环境的影响并不准确,直肠温度滞后于核心体温,食管体温操纵繁琐、现场不易操作,很难迅速且准确获得伤员的体温。低体温症或合并低体温症的诊断、分型和治疗应依靠伤员的意识水平、反应、寒颤强度、体能情况、心率和血压稳定性等指标综合判断。因此,伤员临床分型可能会与现场最后测到的体温不一致(1C)。

7除低体温症外,严重创伤及感染也会影响伤员的精神和意识状态(1B)。

8如果条件许可,对食管测量核心体温是首选的方法。食管测温时需要保护气道和经验丰富的医师操作(1C)。如果条件不许可,对意识不清复温治疗的伤员可以考虑经直肠或膀胱测温,但其温度会滞后于核心温度(1A)。

9寒颤但能照顾自己的伤员一般不会是低体温。寒颤但不能行走、不能照顾自己的应该警惕低体温症可能,如果不能确定,应该当作低体温症处理(1C)。

10寒颤清醒且无误吸风险伤员,可以给予进食温热的高热量的碳酸化合物食物和(或)液体(1C)。

11清醒患者经过30 min的复温后,可以尝试站起,缓慢地步行,因为过早步行活动有可能会发生体温后降效应的风险,步行时应该注意密切监测患者情况(1C)。

12只是冷应激而没有低体温症的伤员,不必平躺限动,可以坐起,脱掉湿冷衣物,更换为干燥衣物,进食温热的高热量食物和水,应密切观察,避免体温进一步下降。(1C)。

(2)现场检伤分类及病情评估

应该对进入综合救治平台的患者迅速做出评估,分拣,以便指导下一步治疗。冰雪灾害环境下,低体温或合并低体温症的伤员比较多,应用2021版Swiss系统对患者进行初步分拣。

13由于核心体温现场很难准确且迅速获得,对低体温症患者的严重程度可以应用荒野医学会推荐的“冷卡”快速评估(1C)。

(3)现场复温治疗

复温是低体温症/冻伤/雪灾相关外伤等患者的重要治疗措施,早期复温对后续的治疗和患者的预后尤其重要。但现场救援复温措施有限,主要是被动复温(采取保暖衣物被子毛毯等措施,患者依靠自己的体温复温)和主动体表复温(使用任何热源使体表温度升高的办法)。

14为防止体温过低,降低病死率,严重外伤患者的所有院外治疗阶段都应该进行早期主动复温(1B)。

15应用主动热源比如充气式升温毯、热垫,放在腋窝、背部、胸部等躯干部位复温效果更好(1B)。

16复温时可在热源与皮肤间放置绝缘材料,防止局部烫伤。当使用主动热源时,应每20~30 min评估皮肤是否有热灼伤迹象(1C)。复温应该是缓慢且受控的,一般速度1℃/h~2℃/h(1C)。

17吸入加热加湿的氧气进行呼吸道复温,提高热量少,但可以作为复温的一种辅助手段(2C),但需警惕呼吸道烧伤。

18所有低体温症伤员,应禁止用温水淋浴或泡浴的方式进行全身性复温,因为会增加体温后降效应风险(1C)。但对于轻度低温症伤员肘关节、膝关节以下的远端肢体,可以42~45℃水浴复温,但不适用于转运过程中的伤员(1C)。

19化学热源包所提供的热量太少,不足以复温,但可以用来防止转运过程中伤员手足的局部冻伤(1C)。

(4)低体温伤员的心肺复苏

对低体温昏迷、分拣黑色/红色标识的患者立即予建立心电监护、开通静脉通路、给氧和复温,同时予CABDE步骤评估。应该注意的是低温抑制了意识水平,也对心率和呼吸也产生强的抑制,许多重度意外低体温症的患者需要通过细致的体格检查或依靠仪器,才能发现微弱的心跳和呼吸。低体温患者的代谢率极低,微弱的循环也可以保障重要器官的血供,但胸外按压通常会直接诱发室颤、心跳骤停。如果确认心搏停止,应立即行心肺复苏。

20心肺复苏仅适用于心脏骤停伤员,如果有生命迹象则禁用。在院外寒冷环境中,伤员体温过低,心率可能非常缓慢,脉搏难以触诊,救援者的手指冰凉也会降低对触觉刺激的敏感性。如果没有心脏监测,诊断心脏骤停是比较困难。救援人员应尽一切努力将患者转移到温暖的环境中,比如地面救护车或现场综合救治平台,在心电监护下进行复苏(1C)。

21在心电监护应调整最大振幅来显视QRS波,如果心电监护监测为非灌注心律,包括室性心动过速、室颤或心搏停止,则应立即开始CPR。如果心电监护监测有组织性的QRS波群,则不应进行CPR(1C),但如果呼吸末二氧化碳监测确认灌注不足或超声心动图显示没有与电活动相对应的心脏收缩,证实是电机械分离,也应开始CPR(1B)。

22如果现场有自动体外除颤器(automated external defibrillator,AED),则可以将其用于心电监护。如果AED建议电击,救援人员应尝试除颤并开始CPR。如果AED不建议电击,心电监护有QRS波形,应触诊颈动脉至少1 min,若未发现颈动脉搏动,未观察到正常呼吸或其他生命体征,并且无法使用超声来验证心脏活动或脉搏,则开始CPR(1C)。

23如果患者体温低于30℃,监视器/除颤器显示室颤或室颤,应给予最大功率的单次电击(1C)。如果单次除颤不能成功,则等到患者恢复到30℃后,再尝试第2次电击(2C)。一旦核心温度达到30℃,遵循常温患者的除颤原则(1C)。

24低体温心脏骤停患者胸外按压的频率与正常体温患者相同(1C)。 可以使用心肺复苏仪替代徒手复苏,以减少按压中断和救援人员的疲劳(1C)。

25对于低体温心脏骤停的患者,应立即进行高质量的心肺复苏。如果不可能或现场不安全不能立即进行连续心肺复苏,救援人员应进行延迟或间歇的心肺复苏。理想情况下,按压延迟时间不应超过10 min(1C)。如果心肺复苏不能连续进行,按压应至少持续5 min,按压间隔不应超过5 min(1C)。

26低体温症患者的气道管理与常温患者相同。对低体温症患者进行气管插管易诱发室颤,但发生率低,建立高级气道管理的益处大于引起室颤的风险(1C)。高级气道建立后,应经鼻或口放置胃管,对胃进行减压(1C)。

27诱导麻醉药物有可能不能克服严重低温引起的牙关紧闭,快速序贯诱导气管插管法有可能会失败,需要纤维气管镜介导下插管或环甲切开术放置气管插管。此时,声门上气道可能比气管插管更可取(1C)。气管导管气囊应避免过度充气,随着复温体温逐渐升高,可能会出现空气热膨胀致使气囊爆裂(1C)。

28低温时药物代谢会减慢,当核心体温低于30℃时,应减少麻醉剂和神经肌肉阻滞剂药物的用量,并根据低体温程度延长给药时间间隔(1C)。

29如果没有建立高级气道,也没有呼气末二氧化碳(end-tidal carbon dioxide,ETCO)监测,通气频率应与常温患者相同(2C)。对于已经建立高级气道的患者,但无ETCO监测,通气频率应该是正常体温患者频率的一半,以避免过度通气(1C)。

30如果ETCO监测可用,则通气时应注意使ETCO保持在正常范围内[30~45 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)]。在海拔1 200 m以上的地区救援,医护救援人员应了解不同海拔高度ETCO的正常范围值(1C)。

31低体温患者应该给予足够的氧气治疗,特别是海拔2 500 m以上地区的患者(1C)。

32如果不能建立外周静脉通路,可尝试建立骨内通路(1C)。不建议通过锁骨下或颈内静脉建立中心静脉通路,因为易诱发室颤。如果没有其他选择,可以通过股静脉建立中心静脉通路(1C)。

33对于低体温症的患者,可以应用加温温度为40~42℃的等渗盐水进行IV或骨内通路。但要防止容量过载(1B)。

34液体最好以弹丸式静脉注射给药,而不是连续输注(1C)。补液的目标是使收缩压维持在能为器官组织提供足够灌注压的水平,这取决于患者低体温症的严重程度(1C)。

35在复温至30℃之前,不建议使用血管活性药物(1C)。当核心温度为30℃~35℃时,可以给予常规剂量,但给药间隔应是平时的两倍(2C)。

36低体温症患者可出现低血糖,也有报道出现高血糖。低血糖患者应给予高渗葡萄糖IV(1A)。如果患者出现高血糖症,不推荐在现场救治中心应用胰岛素治疗,尚未证据证明高血糖对体温过低的患者有害(1B)。如果现场无法进行床边血糖测定,对精神状态改变的低体温症患者,可以凭经验给予静脉注射葡萄糖(1C)。

37在心动过缓伴低血压与核心温度降低程度不成比例的情况下,经皮起搏可能有益(2C)。

38血流动力学稳定的患者在复温期间出现房性心律失常无需治疗(1B)。

39目前尚不清楚低体温症救治的下限体温值,现已知意外低温患者复苏成功的最低核心温度记录为13.7℃。无论测量到核心温度低到多少,都应尝试复苏(2C)。

40对于没有生命迹象的低温伤员进行复苏时,瞳孔固定、瞳孔散大、尸僵和尸斑都不应视为心肺复苏的禁忌症(1A)。

41现场发现明显致命伤,比如断头、开放性头颅损伤伴有脑组织损失、躯干横断、焚化等可以作为心肺复苏的禁忌症(1A)。胸壁太硬以至于不可能按压的伤员如果无其他禁忌症可以尝试腹部提压法心肺复苏。

42低体温成人患者,血钾>12 mmol/L放弃复苏的指征,可以终止CPR(1B)。

3.伤员转运

伤员转送之前应该与接受医院负责人联系,经同意后转送。如果运输道路不畅,应在转运之前请交通路/政部门协助通畅道路,如果不能及时有效清理道路,应考虑转运至其他道路通畅的医院。转运前配备充足的医疗药品,与患者/家属沟通,交代并发症和意外情况,签名后转运。

43转运过程中应该在救护车等转运工具内使用充气升温毯、热空调等各种暖气设备,以持续保持合适的温度(1A)。

44转运过程中患者所处的车厢内最佳温度是28℃。考虑到司机和陪同医护人员的舒适性,至少不应低于24℃(1C)。

45血流动力学稳定的低体温外伤患者转运与体温正常的患者转运的细节是相同的。准备转运时,固定好脊柱,防止潜在的损伤,骨折和脱位应尽可能固定或复位到正常的解剖结构,覆盖好开放性伤口(1C)。

46完全清醒伴颤抖且未受伤患者可以在现场救治中心接受治疗,无需后送医院(1B)。

47中重度低体温且血流动力学稳定的患者可转至最近的医院或其他适合的医疗机构(1C)。血流动力学不稳定或核心体温<28℃的患者应转至能够提供重症监护和体外生命支持(extracorporeal life support,ECLS)的医院。如果将患者转运到能提供ECLS治疗的医院所需要时间比转运到没有此技术的最近医院的时间多出1 h以上,则应首先将患者送往最近的医疗机构先稳定病情(1C)。应尽可能将心脏骤停患者转移到能够提供ECLS的医院治疗,此类患者应用体外膜肺(extracorporeal membrane oxygenation,ECMO)复苏优于应用体外循环(cardiopulmonary bypass,CPB)复苏(1B)。

48如果在当地没有能够提供ECLS治疗的医院或无法到达能够提供ECLS治疗的医院,应将心脏骤停患者运送到最近的医院治疗,当测血钾<12 mmol/L时,可以尝试其他治疗方法进行复苏(1C)。

49低体温清醒的患者可能合并外伤或其他内科疾病,应送至相应的医院或部门继续治疗或观察(1B)。

(八)与接收医院的衔接

在到达接收医院前,应电话通知医院相关人员做好接收伤员的准备。到达后,转诊医师应与接收医师核对每一例伤员,做好交接班并签名确认。交接完后,转诊人员应详细检查已使用过的药物及设备,补充必要的急救药物和物品,以备下一次转运使用。

五、结语与说明

本专家共识的制订是基于目前对“冰雪灾害现场急救与卫生应急处理”的理解并参考与现有循证医学证据及国内外有关文献完成的。而低温、冰雪灾害伤员的应急处置和救治比较复杂,遵循专家共识能够提高冰雪灾害伤员的救治效果。但本专家共识不能完全覆盖患者所有的临床情况,在具体临床实践中需因环境、条件及伤员的不同施治,应根据医师经验进行判别和救治。

执笔人:戴志初(518034 广东深圳,香港大学深圳医院;510282 广东广州,南方医科大学第二临床医学院);张思森(450003 河南郑州,河南中医药大学人民医院/郑州人民医院;510282 广东广州,南方医科大学第二临床医学院);岳茂兴[(100101 北京,战略支援部队特色医学中心(原解放军第306医院);213161 江苏常州,南京医科大学附属常州第二人民医院创伤中心)];王贺(450003 河南郑州,河南中医药大学人民医院/郑州人民医院)

王 贺、王立祥、王红宇、王宝玉、王琪琛、王国涛、王明强、

冯伟彬、付晓丽、兰 超、吕传柱、吕 军、刘卫国、刘亚华、

刘 颖、刘变化、刘晓鹏、刘 斌、米玉红、沙 鑫、鲁利宾、

孙 鲲、李奇林、李 莉、李 静、杨蓉佳、邱泽武、邱海波、

何忠杰、何春来、汪 茜、汪宏伟、宋祖军、宋 科、宋 维、

张晨龙、张文武、张玉想、张在其、张庆普、张 红、张利远、

张思森、张剑锋、张存庆、张福林、张 岩、张梓然、陈建荣、

陈 威、陈 彦、范晨芳、林绍彬、尚云波、罗凌青、季之欣、

岳茂兴、周卫红、周飞虎、周进科、周荣斌、屈纪富、孟庆义、

赵龙现、柳聪艳、郝义彬、徐彦立、段 强、岑颖欣、姜素文、

祝振忠、祝益民、夏建海、都定元、耿正祥、郭树彬、唐子人、

菅向东、谢永富、温其智、屠淑敏、董谢平、蒋龙元、蒋建新、

韩小彤、路晓光、舒延章、燕重远、魏小洁、魏 捷