危重症患者肠道微生态失衡与血浆Fib、APTT、D-D水平的关系及其对预后的影响

肖玲,肖凤仙 ,文海燕,茆成祥,赵小辉,李明花,高红雨,曹中秋,苏同舟

1 保定市第二中心医院,河北涿州072750;2 陆军第八十二集团军医院(中国人民解放军第二五二医院);3 北京陆道培医院;4 保定市第一医院;5 涿州市医院;6 涿州市中医院

近年来,随着心脑血管疾病、脏器功能损伤等发病率的逐渐升高,ICU 中危重症患者数量也随之增加。危重症具有病死率高的特点,早期对患者进行病情评估及预后判断对临床制定治疗方案、降低病死率具有重要临床意义[1-2]。既往研究显示,危重症患者肠道微生态严重失调,是影响疾病进展及预后的主要因素,而肠道菌群平衡的破坏对机体产生多方面影响,包括凝血功能[3-4]。危重症患者易出现凝血功能紊乱,严重者可发生明显的出血倾向、休克甚至脏器功能衰竭[5]。因此,积极评估和处理好危重症患者的凝血异常是诊疗过程中非常重要的环节。纤维蛋白原(Fib)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、D-二聚体(D-D)均为反映机体凝血状态的常用指标,与机体凝血功能紊乱的发生密切相关[6-7]。本研究观察了危重症患者肠道微生态失衡与凝血功能相关指标血浆Fib、APTT、D-D 水平改变,并探讨其关系及与患者预后的相关性,旨在为临床治疗危重症提供参考。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取 2019 年 4 月—2020 年 6 月保定市第二中心医院ICU 收治的危重症患者74 例作为观察组,患者均为首次发病住院、无血液系统疾病、发病至入院时间≤72 h;其中男43例、女31例,年龄(57.62 ± 10.15)岁,体质量(65.21 ± 9.36)kg;吸烟史35 例(每天吸烟≥1 支,连续吸烟时间>6 月)、饮酒史(每日饮白酒≥2 两或啤酒≥2 瓶,每周饮酒≥1次)30 例。选取同期健康体检者74 例作为对照组,男 40 例、女 34 例,年龄(55.86 ± 9.56)岁,体质量(66.79±9.87)kg,吸烟史32例、饮酒史26例。两组性别、年龄等一般资料均具有可比性(P均>0.05)。本研究通过医院伦理委员会审核,患者及家属均签署知情同意书。

1.2 粪便4 种肠道菌群菌落数检测 使用无菌试杯收集两组新鲜粪便,30 min内送检。取0.1 g新鲜粪便标本,加入0.9 mL稀释液中,充分混合,采用10倍稀释法稀释至1 000 mL。采用血琼脂及麦康凯平板接种,37 ℃恒温培养24~48 h 后分离菌株,使用VITEK Ⅱ型全自动细菌鉴定分析仪及配套鉴定卡(法国生物梅里埃公司)鉴定菌株,分离出双歧杆菌、乳酸杆菌、肠球菌、大肠埃希菌,采用平板计数法对菌落数进行计数。

1.3 血浆Fib、APTT、D-D 水平检测 观察组于入组12 h 内采集静脉血3 mL,对照组于体检时采集空腹静脉血3 mL,均按1∶9 的比例加入枸橼酸钠,充分混匀,3 000 r/min 离心10 min,取血浆标本置于-70 ℃冷藏室保存。采用免疫浊度法检测血浆Fib 水平,酶联免疫吸附法检测血浆APTT 水平,胶体金法检测血浆D-D 水平,严格按照试剂盒说明书进行操作。

1.4 随访及分析方法 统计观察组入院28 d 的生存情况,记录生存和死亡患者例数。采用SPSS22.0统计软件进行数据分析。计量资料以±s表示,组间比较采用独立样本t检验;计数资料以例或率表示,组间比较采用χ2检验。绘制双歧杆菌、乳酸杆菌、肠球菌、大肠埃希菌诊断危重症的受试者工作特征(ROC)曲线,计算曲线下面积(AUC)、置信区间、灵敏度、特异度及截断值。以菌落数截断值为界限,比较双歧杆菌、乳酸杆菌、肠球菌、大肠埃希菌高低水平患者的血浆Fib、APTT、D-D 水平,危重症患者菌群菌落数与凝血指标的关系采用Pearson 相关分析。比较不同预后危重症患者的临床资料,包括性别、年龄、体温、呼吸、脉搏、急性生理与慢性健康(APACHEⅡ)[8]评分、有创性通气治疗情况、留置胃管情况、基础疾病、住院时间、肠道菌群菌落数及血浆Fib、APTT、D-D水平,对有意义的资料进行Logistic多因素回归分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组粪便4 种肠道菌群菌落数比较 观察组粪便双歧杆菌、乳酸杆菌菌落数均低于对照组,肠球菌、大肠埃希菌菌群菌落数均高于对照组(P均<0.01)。见表1。

表1 两组粪便肠道菌群菌落数比较(×107CFU/L,±s)

表1 两组粪便肠道菌群菌落数比较(×107CFU/L,±s)

注:与对照组比较,*P<0.01。

组别观察组对照组n 74 74双歧杆菌7.39±0.27*12.30±0.46乳酸杆菌8.96±1.19*11.29±1.58肠球菌9.88±0.78*2.37±0.64大肠埃希菌9.16±0.90*2.12±0.74

2.2 4 种肠道菌群菌落数诊断危重症的价值比较见表2、图1。

表2 4种肠道菌群菌落数诊断危重症的ROC曲线分析结果

图1 4种肠道菌群菌落数诊断危重症的ROC曲线

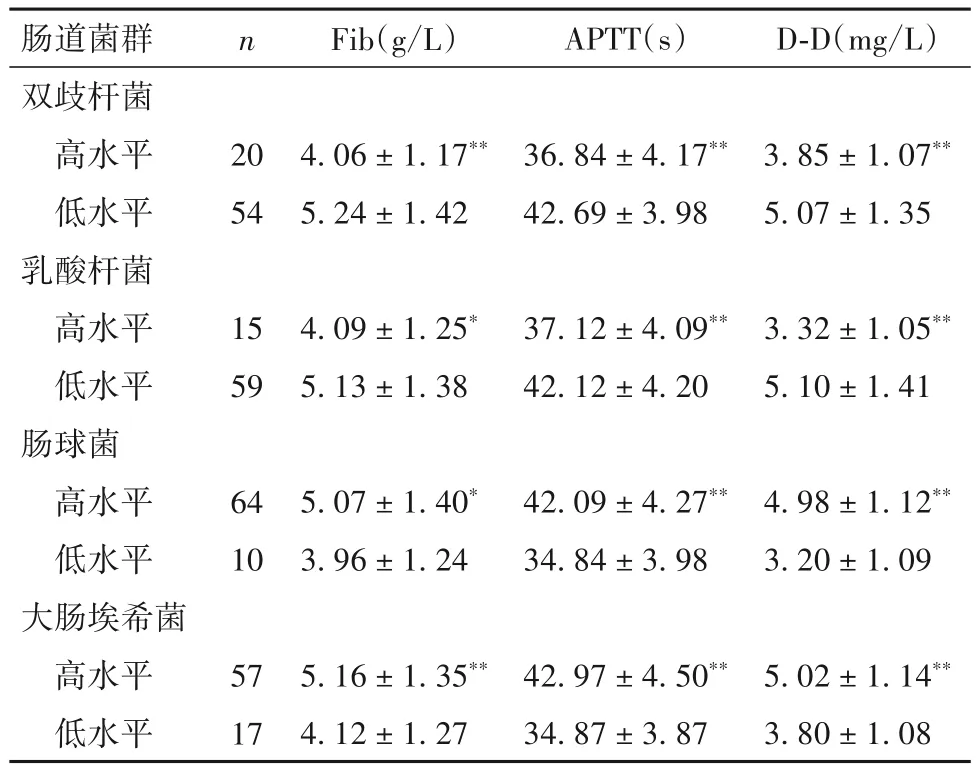

2.3 4 种肠道菌群高低水平患者血浆Fib、APTT、D-D 比较 双歧杆菌、乳酸杆菌高水平患者血浆Fib、APTT、D-D 均低于低水平者,肠球菌、大肠埃希菌高水平患者血浆Fib、APTT、D-D 均高于低水平者(P均<0.05)。见表3。

2.4 危重症患者菌群菌落数与血浆Fib、APTT、D-D 水平的相关性分析结果 危重症患者双歧杆菌、乳酸杆菌菌落数与血浆Fib、APTT、D-D 水平均呈负相关关系,肠球菌、大肠埃希菌菌落数与血浆Fib、APTT、D-D 水平均呈正相关关系(P均<0.01)。见表4。

表3 4种肠道菌群高低水平患者血浆Fib、APTT、D-D比较(-x± s)

表4 危重症患者肠道菌群菌落数与血浆Fib、APTT、D-D水平的相关性分析结果

2.5 不同预后危重症患者的临床资料、肠道菌群菌落数及血浆 Fib、APTT、D-D 水平比较 74 例危重症患者中,生存44例、死亡30例。生存的危重症患者<60 岁比例、住院时间、双歧杆菌菌落数、乳酸杆菌菌落数均高于死亡患者,APACHEⅡ评分、肠球菌菌落数、大肠埃希菌菌落数及血浆Fib、APTT、D-D水平均低于死亡患者(P均<0.05)。不同预后危重症患者的性别、有创性通气治疗、留置胃管、合并基础疾病的比例及体温、呼吸、脉搏比较P均>0.05。见表5、6。

表5 不同预后危重症患者的计数资料比较[例(%)]

表6 不同预后危重症患者的计量资料比较(±s)

表6 不同预后危重症患者的计量资料比较(±s)

临床资料体温(℃)呼吸(次/min)脉搏(次/min)APACHEⅡ评分(分)住院时间(d)双歧杆菌(×107 CFU/L)乳酸杆菌(×107 CFU/L)肠球菌(×107 CFU/L)大肠埃希菌(×107 CFU/L)Fib(g/L)APTT(s)D-D(mg/L)生存(n=44)37.58± 1.49 29.52± 7.06 112.24±20.19 16.42± 3.37 16.51± 9.32 8.48± 0.24 10.88± 1.25 8.92± 0.71 7.99± 0.74 4.52± 1.17 30.55± 3.26 4.49± 0.98死亡(n=30)37.79± 1.12 32.14± 9.87 115.52±16.37 21.67± 3.95 6.74± 3.85 5.79± 0.19 6.14± 1.07 11.29± 0.84 10.87± 0.93 5.38± 1.40 56.60± 4.89 5.11± 1.25 t 0.655 1.332 0.739 6.134 5.425 51.356 16.954 13.084 14.801 2.865 27.524 2.388 P 0.514 0.187 0.462<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01 0.020

2.6 影响危重症患者预后的危险因素分析结果 见表7。

表7 影响危重症患者预后的危险因素分析结果

3 讨论

近年来,微生物学已成为全世界科研界备受关注的研究领域之一。超过90%的微生物群生活在人体的消化道内,即肠道菌群,可为人体提供营养、调节代谢、调控肠道上皮发育和诱导先天性免疫,被认为是人体的一个重要“器官”,对营养物质代谢、人体自身发育、免疫、疾病发生和转归均具有重要意义[9]。正常菌群在人体某一特定部位黏附、定植和繁殖,形成一层“菌膜屏障”,是抵抗过路菌定植的重要防线,对机体免受外来病原菌的侵袭具有重要作用。研究表明,益生菌所产生的酶、代谢产物及菌体细胞壁成分均是很好的解毒剂,肠道菌群失调可导致肠道屏障功能异常,毒素或致病微生物介导的炎症反应直接诱发或加重凝血功能异常[10]。另外,肠道内益生菌可合成维生素K,而肠道微生态异常会影响维生素K 的生成,导致凝血异常[11]。本研究结果显示,危重症患者双歧杆菌、乳酸杆菌菌落数明显低于健康人群,肠球菌、大肠埃希菌菌落数则高于健康人群,提示危重症患者存在明显的肠道菌群失衡。与徐若霆等[12]研究结果基本一致,提示肠道菌群失衡可能是导致危重症患者死亡的重要因素。

本研究结果发现,双歧杆菌、乳酸杆菌、肠球菌、大肠埃希菌菌落数在危重症诊断方面具有一定价值,且与患者血浆Fib、APTT、D-D 水平存在良好的线性关系,提示肠道菌群变化与危重症的发生密切相关,早期调节危重症患者的肠道菌群,对改善患者凝血异常及预后具有重要意义。徐颖等[13]研究显示,益生菌制剂能够明显提高ICU 危重症患者肠道中的乳酸杆菌数量,显著减少ICU 呼吸机相关性肺炎(VAP)的发生,且能改善胃肠道症状,减少患者的机械通气时间和住院时间。孙后超等[14]以100 例重症脑卒中患者为研究对象,发现双歧杆菌四联活菌片能够有效调节菌群失衡,促进肠黏膜屏障功能恢复,从而显著改善患者的营养状况,降低并发症发生率。王永卫等[15]研究指出,早期对危重病患者给予添加益生菌的肠内营养鼻饲治疗,可有效保护肠黏膜屏障,改善患者的胃肠道功能,减缓营养状况恶化,有助于改善患者预后。有报道指出,益生菌在改善机体凝血功能方面具有良好效果,可改善机体肠黏膜微循环,降低肠黏膜血栓发生率,防止病情恶化[16]。由此可见,危重症患者早期可通过添加益生菌的肠内营养方案调节肠道菌群,对促进肠黏膜屏障功能恢复、改善凝血功能及营养状况具有积极作用。本研究结果显示,年龄、APACHEⅡ评分、住院时间也是危重症患者死亡的重要原因,对于存在上述危险因素的危重症患者同样应加强凝血及肠道菌群管理。

危重症患者常伴有多器官功能障碍综合征,且几乎所有的多器官功能障碍综合征患者均存在凝血功能异常[17]。临床上从仅有实验室检查异常的亚临床表现,到严重的弥散性血管内凝血,均为凝血功能异常的表现,凝血异常倘若认识不足或处理不当,可引发严重的后果。临床研究证实,Fib为凝血系统中的关键因子,其在凝血酶作用下可裂解成纤维蛋白体,具有诱导血小板凝集、促进血栓形成的作用;血栓形成过程中纤溶系统被激活,引起血栓溶解,形成继发性纤溶;D-D 是纤溶酶水解纤维蛋白后的特异性产物,是机体高凝状态和继发纤溶亢进的标志物之一,二者均具有促进凝血的作用[18]。APTT也是反映机体凝血功能的主要标志物,危重症患者体内凝血功能紊乱,APTT表达异常,导致抗凝血功能减弱,加重凝血异常。WANG 等[19]研究指出,D-D 表达水平与重症肺炎患者的病情进展程度密切相关。本研究结果显示,血浆Fib、APTT、D-D 水平均为危重症患者死亡的影响因素,提示凝血异常可增加危重症患者死亡风险,应给予足够重视。

综上所述,危重症患者粪便双歧杆菌、乳酸杆菌菌落数降低,肠球菌、大肠埃希菌菌群菌落数升高,并与血浆Fib、APTT、D-D 水平相关,均是影响患者预后的相关因素。早期检测血浆Fib、APTT、D-D 水平可辅助判断肠道微生态、评估疾病转归情况,有助于指导临床给予患者针对性治疗。