不同种源红松主干挥发物对赤松梢斑螟危害的影响1)

解丹 宋效惠 王海峰 房衍林 张乾石 迟德富

(东北林业大学,哈尔滨,150040)(吉林省敦化市林业局)(吉林省抚松县露水河林业局宏伟种子园)(森林生态系统可持续经营教育部重点实验室(东北林业大学))

红松(Pinuskoraiensis)属松科(Pinaceae)松属(Pinus)[1],是东北地区特有的果材兼用型林木[2],其木质通直优良,是建筑、桥梁、家具制作的上等材料,枝丫、树皮、树根可用来制造纸浆和纤维板[3-4]。目前赤松梢斑螟(Dioryctriasylvestrella)主要危害红松主干、主梢和树冠上部的侧梢,导致折干、折头、折枝,影响结实量的同时材质和出材率也大幅下降[5]。该虫引发的树势衰弱还会引发其他病虫害的发生。在东北地区赤松梢斑螟世代不整齐,在其活动季节可同时存在多个虫态和多个虫龄[6]。其危害一般从距地面1.5 m左右开始向上排布,被害程度逐年加重[7]。目前因其对经济和生态的重大影响,赤松梢斑螟已成为我国当前重点防控对象[8]。

在植食性昆虫与寄主化学通信系统中,植物释放的特定挥发性化合物能够调控昆虫的多种行为[9]。近年来,利用从植物或植物产品中提取、分离的生物活性物质影响害虫行为来控制其种群数量,已经成为害虫综合治理的一个趋势[10]。王琪等[5]用GC-MS分析了健康和受害红松球果、主梢及侧枝昼夜释放挥发物的组分及相对含量变化。贾晓轩[11]在红松枝叶总挥发性有机化合物(TVOC)中共鉴定出11类223种有机物。孙凡等[12]采用自动顶空进样与GC-MS联用技术,分析了被松梢象(Pissodesnitidus)危害的红松主梢、健康红松主梢以及健康红松侧梢的挥发性物质成分,共发现22种挥发性物质。但是关于不同种源红松主干挥发物的研究,至今未见报道。本研究利用动态顶空取样法收集了相同生境下被害程度不同的异质种源红松健康主干的挥发物,并用GC-MS分析了挥发物的成分及其相对含量,以期探明不同种源红松主干挥发物的差异,分析赤松梢斑螟在定位寄主中潜在利用的挥发性信息化合物,为设计引诱、驱避剂进行林间诱捕奠定基础。

1 材料与方法

1.1 研究林分概况

2020年8月,在抚松县露水河镇宏伟种子园同一园区内选取5个不同种源的红松人工林开展研究。研究的5个种源分别来自黑龙江省带岭林业局碧水林场(碧水种源)、寒月林场(寒月种源),黑龙江省丰林县林业局立林林场(立林种源),吉林省抚松县宏伟林场(宏伟种源),吉林省安图县林业局马鞍山林场(马鞍山种源)。这些林分分别由同一年从不同种源地采集的红松优树种子育苗的3年生容器苗以随机排布方式造林建成。到2020年树龄18 a,平均树高3.20 m,平均胸径12.80 cm。

1.2 不同种源红松的被害情况调查

每个红松种源随机选择60株样树。调查时绕每株样树一周,从树基观察到主梢,检查顶梢第4轮枝以下的树干是否受害,以及被害后流出的松脂与赤松梢斑螟蛀食过程中形成的食物残渣及粪粒混在一起形成的食物残渣-虫粪-松脂凝结团(以下简称凝脂团)个数。记录每株样树是否被害,以及凝脂团数。

1.3 挥发物的采集与分析

1.3.1 挥发物的采集

苏玛罐准备:采样罐为容积3.2 L、内壁硅烷化的SiloniteTM苏玛罐(美国ENTECH公司),使用前用高纯氮清洗3遍后抽成真空。

绕树干采样桶制作:先在树干上距地面1.0~1.5 m处,选取树皮完好的部位,用装有阀门的聚四氟乙烯薄膜包裹树干,薄膜接口处用密封条封严,形成一个高20 cm围绕树干的聚四氟乙烯薄膜桶;在桶的上、下端各2~3 cm处用细铁丝将桶紧密固定在树干上,做成一个高15 cm的采样桶。为确保采样桶的密闭性,在固定之前分别在铁丝与薄膜之间,以及薄膜与树皮之间填充一定量的脱脂棉和膨体四氟带。

采样:用聚四氟乙烯软管将大气采样仪(QC-1B型,北京市劳动保护科学研究所)进气口连接到聚四氟乙烯采集桶的阀门上;先打开阀门,再打开大气采样仪开关,将袋内的空气吸出;然后,依次关闭阀门和大气采样仪开关。用聚四氟乙烯软管依次连接大气采样仪出气口、洗气瓶和活性炭空气过滤装置,并在活性炭空气过滤装置的另一端再接一段聚四氟乙烯软管;先打开大气采样仪开关,通气10 s,将聚四氟乙烯软管内原有空气替换成纯净空气;此时,将连接在活性炭空气过滤装置上的聚四氟乙烯软管与采集桶上的阀门相连,打开阀门向环绕树干的采样桶中充纯净空气,20 min后关闭阀门,将过滤和充气装置等从采样桶上撤下。待充入的纯净空气在采样桶中平衡20 min后,用聚四氟乙烯硬管连接苏玛罐采集孔和采样桶阀门;同时打开采样桶和苏玛罐阀门,待苏玛罐吸满采样桶中的气体(采样桶的体积不再减小)后关闭苏玛罐阀门,标记后带回实验室待测(见图1)。

图1 红松主干挥发物的采集

1.3.2 挥发物分析

将收集有红松主干挥发物的采样罐连接到7100A预浓缩仪上(美国ENTECH公司),浓缩后的样品进入GC17A/5973N(MS)气质联用仪,色谱柱为DB-5石英毛细管柱(30.00 m×0.25 mm,0.25 μm),载气为高纯氮气。柱前压72.6 kPa,进样口温度150 ℃,分流进样,柱流速1.33 mL·min-1,进样量0.2 μL。程序升温,初始温度40 ℃,以5 ℃·min-1的升温速率升至90 ℃,再以8 ℃·min-1的升温速率升至250 ℃,保持2 min。MS条件,EI电离,电子能量70 eV,离子源温度230 ℃,扫描范围m/z为50~500 amu,扫描时间0.14 s。

1.4 数据分析

被害株率和平均凝脂团数按下列公式计算:

被害株率=(被害株数/调查总株数)×100%。

平均凝脂团数=总凝脂团数/调查总株数。

以z检验分析各个种源之间被害株率的差异显著性;以配对t检验分析不同种源红松平均凝脂团数的显著性差异。

挥发物成分鉴定与相对含量:将分离所得的红松挥发性物质总离子流图,采用Xcalibur软件,通过查询NIST98.L谱库,结合色谱保留时间,进行成分鉴定。通过面积归一化法计算每种挥发物的相对含量。

挥发物相对含量与被害状况相关性:把5个种源均含有的各种挥发物的相对含量、不同种源的被害株率及平均凝脂团数导入SPSS 23.0,进行双变量相关性分析,计算挥发物相对含量与被害程度的相关性。

2 结果与分析

2.1 不同种源红松的受害情况

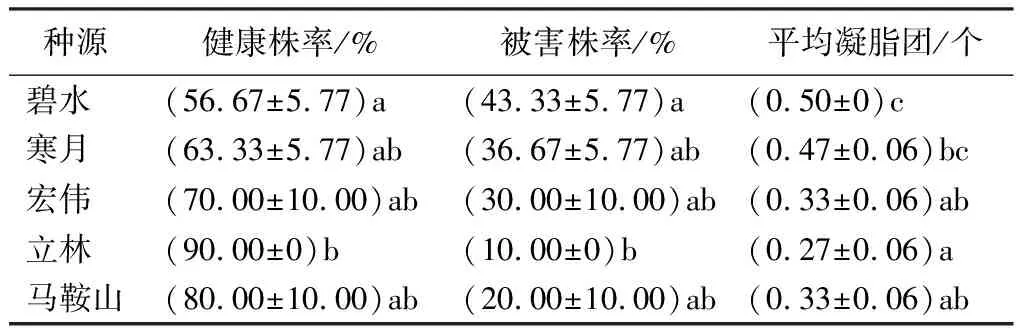

5个种源红松干部的受害株率均低于50%,但是赤松梢斑螟的危害在这5个种源间存在显著差异(P<0.05)。被害株率和平均凝脂团数最高的都是碧水种源,最低的均为立林种源(见表1)。碧水种源的被害株率与立林种源差异显著(P<0.05),与其他3个种源间差异不显著;立林种源的被害株率只显著地低于碧水种源(P<0.05),与其他3个种源间差异未达到显著水平。从平均凝脂团数看,碧水种源显著高于立林、宏伟和马鞍山种源(P<0.05),但与寒月种源没有显著差异;立林种源平均凝脂团数显著低于碧水和寒月种源(P<0.05),但是与宏伟和马鞍山种源差异不显著。综合分析不同种源间的被害株率和平均凝脂团数的差异显著性发现,碧水种源和立林种源在前述2个指标上均表现出了显著差异。因此,可以认为这2个种源对赤松梢斑螟寄主选择的影响存在显著差异。

表1 不同种源红松的被害状况

2.2 不同种源红松挥发物种类及挥发量的差异

从5个种源地的红松主干中共鉴定出27种主要挥发性化合物,其中烯萜类占23种。不同种源红松主干的挥发物种类之间存在差异,寒月和马鞍山种源均有22种挥发物,立林种源有21种,宏伟和碧水种源均是17种。不同种源红松,即使其挥发物种类相同,每种挥发物的相对含量也存在差异,尤其是三环萜、(1R)-(+)-α-蒎烯、月桂烯、γ-松油烯等挥发物在不同种源间的相对含量变化较明显。其中一些挥发物只在某个或某两个种源中存在,例如龙脑烯醛、罗勒烯和乙酸龙脑酯只存在于立林和寒月种源;(-)-α-古巴烯只在宏伟和立林种源分布;(+)-长叶环烯只见于寒月和马鞍山种源;(-)-莰烯只在宏伟和碧水种源中检测到;桉叶油醇只存在于宏伟、马鞍山种源;桧烯仅存在于马鞍山种源;萜品油烯只存在于碧水和马鞍山种源。

宏伟种源挥发物相对含量最多的是(1R)-(+)-α-蒎烯,并明显高于该种源其他化合物的含量,其次是β-蒎烯和α-蒎烯;立林种源挥发物相对含量最多的是(1R)-(+)-α-蒎烯,其次是β-蒎烯和α-蒎烯;碧水种源挥发物相对含量最多的则是β-蒎烯,其次是(1R)-(+)-α-蒎烯和α-蒎烯;寒月种源挥发物相对含量最多的是(1R)-(+)-α-蒎烯,其次是β-蒎烯和莰烯;马鞍山种源挥发物相对含量最多的是(1R)-(+)-α-蒎烯,其次是3-蒈烯和β-蒎烯(见表2)。

2.3 挥发物组成和含量与不同种源被害状况相关性

2.3.1 挥发物组成与被害状况的关系

对被害株率与平均凝脂团数均差异显著的碧水和立林2种源的红松干部挥发物比较发现:被害率和平均凝脂团数均很少的立林种源有21种挥发性化合物,比2项指标都明显高的碧水种源多5种;其中莰烯、罗勒烯、龙脑烯醛、乙酸龙脑酯、(-)-α-荜澄茄油烯、(+)-α-长叶蒎烯和(-)-α-古巴烯只存在于立林种源,碧水种源中不存在这些物质;(-)-莰烯和萜品油烯则只存在于碧水种源,立林种源没有发现。碧水与其他4个种源相比,未发现(-)-α-荜澄茄油烯和(+)-α-长叶蒎烯这2种挥发性化合物,而其他4个种源中都有这2种挥发物(见表2)。

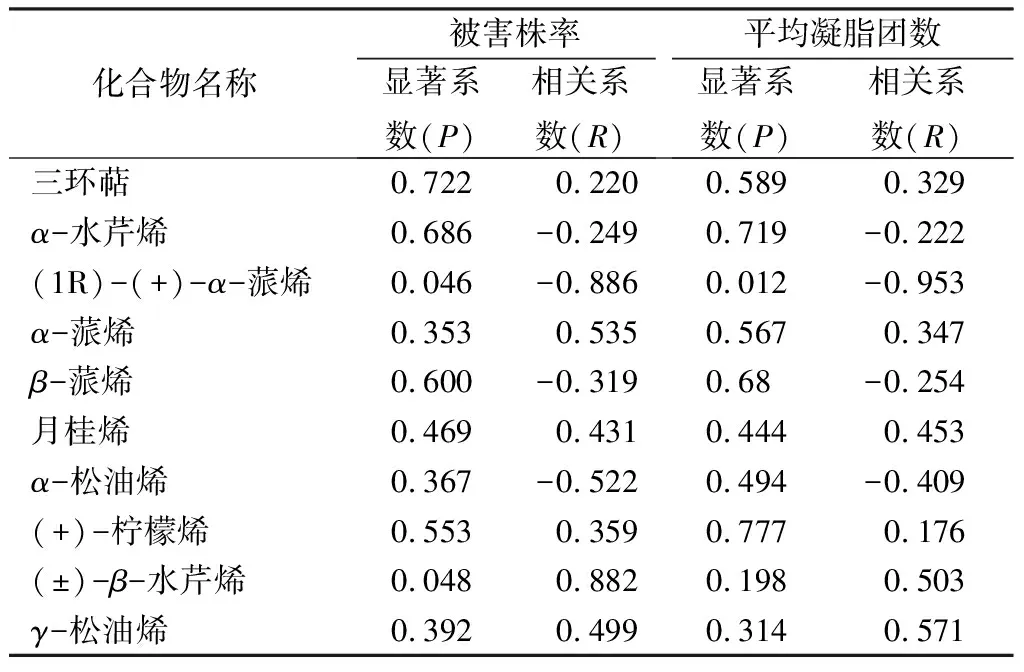

2.3.2 挥发物相对含量与被害状况的相关性

为全面了解挥发物对赤松梢斑螟寄主选择的影响,在挥发物组成影响分析的基础上,利用三环萜、α-水芹烯、(1R)-(+)-α-蒎烯、α-蒎烯、β-蒎烯、月桂烯、α-松油烯、(+)-柠檬烯、(±)-β-水芹烯、γ-松油烯、2-蒈烯和D(+)-樟脑等5个种源红松均具有的化合物的含量,分析了其与被害株率及平均凝脂团数之间的相关关系(见表3)。结果表明,(1R)-(+)-α-蒎烯相对含量与被害株率(P=0.046)及平均凝脂团数(P=0.012)呈显著负相关关系(P<0.05);(±)-β-水芹烯相对含量与被害株率(P=0.048<0.05)呈显著正相关。

表2 不同种源红松挥发物主要化合物和相对含量

表3 不同种源红松挥发物相对含量与被害程度间的相关性

3 讨论

赤松梢斑螟对红松的危害在5个不同种源间存在显著差异(P<0.05)。被害植株与平均凝脂团数2项指标均差异显著的是碧水和立林种源。碧水种源的被害株率、平均凝脂团数均最高,立林种源均最低。极有可能是碧水种源含有某些挥发物对赤松梢斑螟具有吸引作用[13],或者立林种源中含有对赤松梢斑螟有驱避作用的挥发物[14],还有可能是在单株随机排布的林分中,赤松梢斑螟选择寄主的行为,受到了碧水种源吸引的同时,也受到了来自于其他种源驱避化合物的驱使,具体是其他种源中的哪一种或几种化合物对赤松梢斑螟有驱避作用还需要进一步室内外行为生测试验加以验证。

许多研究表明,萜烯类物质影响和调节昆虫取食和产卵行为[15-17]。通过对受害严重的种源与受害较轻的种源所含有的植物源挥发物成分的比较,可以初步认为莰烯、罗勒烯、龙脑烯醛、乙酸龙脑酯、(-)-α-荜澄茄油烯、(+)-α-长叶蒎烯和(-)-α-古巴烯中的某一种(或几种)对赤松梢斑螟的寄主选择具有负向调节作用。有报道表明,崁烯对一些昆虫有驱避作用,如对松瘿小卷蛾(Cydiazebeana)雌雄虫均有驱避作用[14];含有崁烯的挥发性混合物对鳞翅目昆虫诱集效果也相对不理想[18]。崁烯对稻飞虱(Nilaparvatalugens)也有驱避作用[19],而且不同比例的崁烯和乙酸龙脑脂混合能在一定程度上增强其驱避能力[20],这很可能是立林种源被害轻而碧水种源被害重的原因之一。但是,具体是哪一种挥发物或者是哪几种挥发物的存在以及其适当比例的混合对赤松梢斑螟影响更强,还需行为选择试验的进一步验证。

三环萜、α-水芹烯、(1R)-(+)-α-蒎烯、α-蒎烯、β-蒎烯、月桂烯、α-松油烯、(+)-柠檬烯、(±)-β-水芹烯、γ-松油烯、2-蒈烯和D(+)-樟脑为5个种源共有物质。这些挥发性化合物相对含量与受害程度的相关性分析表明,(1R)-(+)-α-蒎烯与被害株率和平均凝脂团数呈显著负相关(P<0.05);而(±)-β-水芹烯与被害株率呈显著正相关(P<0.05)。极可能这2种物质在某浓度下对赤松梢斑螟的寄主定位、取食和产卵等行为过程起了重要的调控作用[21-24]。但在寄主选择的哪个具体过程中,起到了什么作用尚需进一步研究。