中国科技创新公共服务平台:演进历程与转型升维

董静 徐婉渔

摘 要: 科技创新公共服务平台是区域创新体系架构的重要基础与支撑,不仅能够激发更广泛的合作与创新,同时还能帮助中小企业分摊成本、缓解经营压力。在广泛走访、调研的基础之上,分析上海市科技创新公共服务平台的发展和政策现状,同时选取三类国际上具有代表性的优秀平台,对其典型运维模式进行梳理,解读并总结其特点,进而提出科技创新平台发展的生命周期模型。最后,结合我国科技创新公共服务平台自身特点,从政策角度提出我国创新平台转型发展的着力点。具体而言,即在提升支持力度、扩大支持范围、创新支持方式以及健全评价体系的基础之上,建立科技创新公共服务平台的分类支持体系,明确支持重点,完善相关配套政策。研究结论对完善我国科技创新公共服务平台建设具有一定政策意义。

关键词: 科技创新公共服务平台;国际先进经验;转型着力点

中图分类号: F 293.1

文献标志码: A

Science & Technology Innovation Public Service Platform in China:The Evolution and the Transformation

DONG Qing XU Wangyu

(College of Business, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China)

Abstract: Science & Technology Innovation Public Service Platform is the important foundation and support of regional innovation system, not only can they stimulate a wider range of cooperation and innovation, but also helping new ventures to share costs, alleviating their operation pressure. Based on extensive interviews and surveys, this paper analyzed the current situation of Shanghai Science & Technology Innovation Public Service Platform and pointed out some local challenges, after that, we chose three kinds of representative international platform, analyzed their typical operation mode, and summarized their characteristics, we also put forward a good "lifecycle model" of Innovation Platform based on the international experience. Finally, considering the reality of our country and the characteristic of Science & Technology Innovation Public Service Platform of Shanghai, we put forward some corresponding suggestions, specifically, establishing classification support system; figuring out the key points of support; perfecting relevant supporting policies based on improving support ascension, expanding the scope of the support, innovating support way and perfecting evaluation system. This paper is as a guidance for the construction of Shanghai International Science & Technology Innovation Center.

Key words: Science & Technology Innovation Public Service Platform; advanced experience; public policies

科技創新与产业创新是我国经济社会发展的新引擎,不仅能强化经济竞争力,更能提升经济韧性和抗风险能力。随着市场和技术竞争的日益激烈、消费者需求不断变化,企业创新活动愈发需要以合作联盟的方式展开,这不仅能帮助企业收获外部的信息和知识,还能使不同的企业相互补充,共同抵御外界不确定、不稳定所带来的冲击。科技创新公共服务平台是区域创新体系构架的基础,对科研机构、企业机构的科技创新起到重要的支撑作用,在帮助企业充分利用各类外部资源并分享内部资源的同时,可实现区域规模经济、激发区域内更广泛的合作与多样化的创新。2020年《政府工作报告》提出:“要提高科技创新支撑能力,稳定支持基础研究和应用基础研究。加快建设国家实验室,重组国家重点实验室体系,发展社会研发机构。”当下,我国科技创新正面临着技术创新对研发公共服务的需求日益上升、产业升级对研发公共服务的要求日益提高等新形势。尤其是在不确定的市场环境中,企业突破自有知识边界和组织惯性的有效途径便是与互补性的优势企业和研究中心展开广泛合作,该过程中科技创新公共服务平台扮演着尤为重要的角色。目前,我国公共服务平台的发展也开始逐步从科技资源共享转向技术创新服务,并且同时关注科技创新与提供产业服务。

上海市科技创新公共服务平台经过多年建设,目前已经成为上海建设具有国际影响力的科创中心进程中不可或缺的重要组成部分。本文对上海市科技创新公共服务平台开展了广泛走访调研,确定了当前科创平台的基本分类。其次,对我国科技创新公共服务平台的发展历程与本土挑战进行了分析。与此同时,选取了三类国际上具有代表性的优秀平台,对其典型的运维模式进行梳理和总结,在此基础上构建了创新平台发展的生命周期模型,并进一步提出我国科创公共服务平台转型发展的着力点。本文对于我国科技创新公共服务平台的转型升级具有一定政策参考意义。

1 基本概念与发展现状

1.1 科技创新公共服务平台类别界定

Kilelu等学者将创新平台视作为科技公司提供服务的创新中介组织(innovation intermediary),各创新主体(multi-actors)能够通过科技创新平台来交流资源,尤其是信息和知识等无形资源。创新平台应具有开放性、支撑性以及科技资源集聚性等特征,能够将一定区域和领域内的关联或互补企业或机构(如供应商和使用者)聚合起来,在加强不同主体间的合作创新的同时促进各创新主体的变革。科技创新平台中最主要的参与主体为政府、企业和研究所(高校)。不同主体在平台中的角色各有侧重,例如:政府通过制定政策和战略对平台的发展加以引导,研究所主攻技术研发,企业则侧重创新成果的转化。根据网络理论,各参与主体在建设平台时能够将各自知识网和社会关系网嵌入平台中,知识不仅在平台内部传播,还能在平台内部发生解构、重组和整合。这极大地丰富了单个企业的知识基础、强化了企业面对风险时的组织韧性,资源和知识的重构还能催生出更多创新活动。这种知识和创新的外部化效应会在更广泛的环境中扩散,有助于区域创新集群的形成。

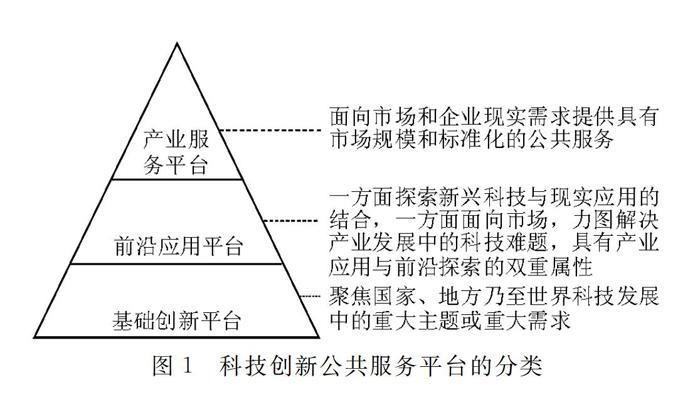

本文将科技创新公共服务平台限定为对于科技创新贡献较大的、产业集群内的高科技专业技术平台,如国家实验室、科技研发中心、科学技术园区、科技应用平台、科技服务平台等,它们着重为科技进步开展创造性研究,为产业和企业提供共性技术研发、设计、检测、标准化等专业技术服务及大型科技仪器设备的使用和数据共享等服务。现有研究分别根据平台所处的区域、产业、环节或其所受的政府支持进行分类。基于科技创新公共服务平台的运作主体和其所提供的服务类型,本文将科技创新公共服务平台划分为基础创新平台、前沿应用平台和产业服务平台三类。其中,基础创新平台通常以国家实验室、高校、科研院所以及科技领先企业为运作主体,聚焦国家、地方乃至世界科技发展中的重大主题或重大需求,在信息技术、生命科学、人工智能等尖端领域和基础科学领域开展原创性研究,为全社会的科技进步和相关产业发展提供根本性支撑。前沿应用平台一方面探索新兴科技与现实应用的结合,一方面面向市场,力图解决产业发展中的科技难题,具有产业应用与前沿探索的双重属性。这类平台根据产业发展或者特定领域技术探索和应用的需要,为特定区域或者产业提供应用型科技创新,对完善科技产业链至关重要。产业服务平台则面向市场,面向现实的企业需求,其所提供的公共服务具有一定市场规模而且比较标准化,具有相对明确的市场价格,对完善科技配套服务具有重要作用(图1)。

1.2 我国科技创新公共服务平台的发展与变迁

我国于20世纪80年代初开始注重对于重大科技基础设施的建设,早期主要是对高校和科研院所的优势学科进行支持以促进基础创新。“十一五”规划以来,我国通过产学研合作,逐步构建国家重点实验室体系,对各行业关键技术进行重点攻关。与此同时,国家也愈发重视创新生态系统的发展,并提出一系列促进科技创新公共服务平台发展的财税政策,推动建设了一批高水平科技创新基地、技术转移中心以及国家联合实验室等。随后,在地方政府的支持下,一批极具地方特色的、产业聚集性的科技园区与科技创新服务平台相继建成,如北京中关村、上海张江科学城、深圳高新区等,它们为区域创新创业活动提供了强大的支撑力量。当前,我国科技创新公共服务平台的发展也表现出平台主体多元化、平台功能专业化、平台分工链条化等特征。以上海张江科学城为例,截至2019年,科学城拥有科技创新公共服务平台共46家,其中以高校、科研院所和其他事业单位为依托单位的平台有20家,以企业为依托单位的平台有26家。平台主要分布的行业为生物医药、集成电路、信息技术和软件开发,分别与科学城的主导产业相对应。根据相关平台公开发布的介绍信息以及本文对平台的分类,46家科技创新公共服务平臺中有三家基础创新平台,数量相对较少;前沿应用平台有29个,数量较多且与张江优势产业挂钩;产业服务平台有14个,主要是以企业或者行业协会为主办单位,在制定产业发展标准的同时为产业发展提供相关的服务。

科技创新公共服务平台在国家创新生态系统中发挥着重要的作用,其建设和发展也离不开政府以及科学园区对于平台的各项财税政策支持。本文以上海张江科学城和北京中关村为例,梳理各类针对平台发展的政策支持。首先,在平台建设上,上海张江注重对平台设备采购的资助,如购买可共享的仪器设备、更新数据库以及检索系统等;而中关村则依据平台建设的目的与运行效果给予相对应的资助,例如:针对关键共性技术服务平台和新兴产业促进平台建设的资助政策相对较多,对园区内开放实验室要在评估合格后进行一次性资助。其次,根据平台所提供的服务,张江给予同一比例资助,大部分为事后一次性补贴,补贴额均为不超过实际收费额的30%,每个平台每年最高补贴500万元;而中关村根据平台提供服务类别给予对应的补贴,例如:针对关键共性技术服务平台和新兴产业促进平台所提供的服务,按照不超过实际投入或总合同额 30%的比例,给予最高不超过300万元的资金支持。针对开放实验室提供的用于自主创新和新产品研发的分析、检测等服务,按照不超过市场价格的50%优惠金额,单笔金额不超过10万元进行补贴。再次,在对科技中介服务平台建设的资助政策上,张江对平台提供的数字化系统进行资助,如共享数据库、向企业提供数字教育工程等;而中关村则提供引导资金支持,如对重点高校院所、战略性新兴产业的领军企业等给予不超过基金资本总额 30%的引导资金支持。另外,张江对向企业提供签订合同服务的平台和开展股权激励试点的企业进行补贴,例如:为园区企业提供咨询、 信用、认证、综合管理等信息中介服务的平台,按工作内容配置金额的50%给予事后一次性补贴;中关村对产业技术联盟或枢纽型联盟组织开展的各项服务进行补贴,如产业技术联盟面向成员单位和中关村示范区企业开展的行业交流、市场推广政策咨询等服务,对于优秀的、影响力大的产业技术联盟或枢纽型联盟组织,根据评估情况按等级给予最高不超过50万元的资金支持。

总体来看,政府为科技创新公共服务平台以及接受平台服务的科技企业均提供了一定政策支持,但是平台发展和政策本身还存在一些不足。在平台的建设和发展上,首先,现有平台主要集中在各地区的优势产业,前瞻性不足,难以和未来战略性新兴产业接轨。其次,大量事业单位性质的平台在制度上面临较多限制,导致积极性不够,平台自我发展和自我造血缺乏内在动力。第三,缺乏有效的考评和识别机制对平台本身的质量和服务内容进行把关,导致出现了一批劣质平台甚至“假平台”。在政府支持和相关政策上,与平台有关的政策比较分散,缺乏整体规划和设计,财政补贴没有区分平台类别差异,当前的政策注重对设备等硬件投入的补贴,对人才等软性投入不够重视,财政补贴的申请流程比较烦琐等。

1.3 他山之石:科技创新平台发展的国际经验

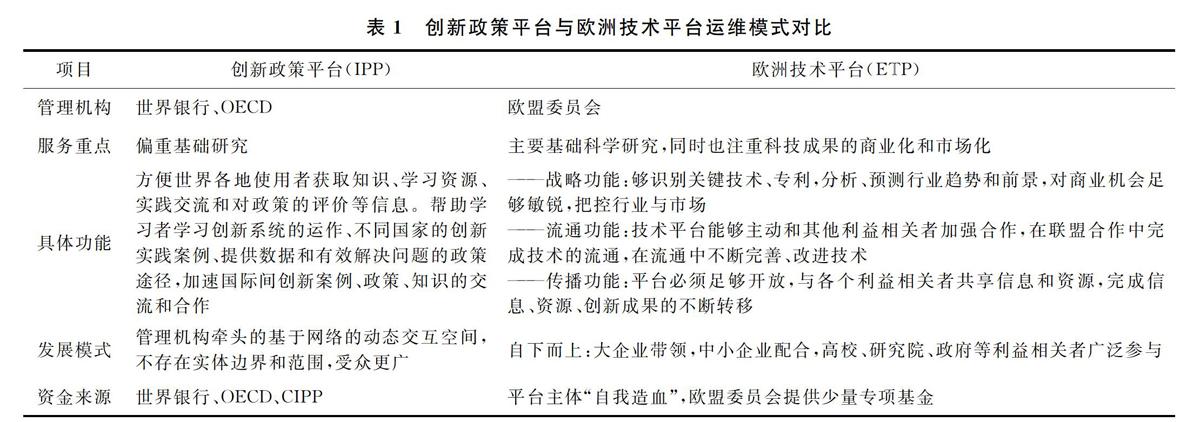

“他山之石,固我之本。”本小节对国际及我国香港地区科技创新公共服务平台的发展进行梳理、对比和分析,来归纳先进科创平台的发展要点。按照平台服务范围的大小来划分,首先,是国际间的创新平台。它们由不同国家或者国际组织为了促进知识和技术的国际交流、传递和转移而建立,一般偏重于科技前沿信息的国际间共享或国际间基础研究的推进,但兼具前沿应用平台和产业服务平台的功能。它们通常不限于某一行业,而是多行业战略发展的综合体。平台主体分属于不同的组织或国家,国际组织和政府在必要时提供资金补贴,但不会过多干预平台本身的发展,具体代表为创新政策平台(The Innovation Policy Platform)和欧洲技术平台(European Technology Platforms)。

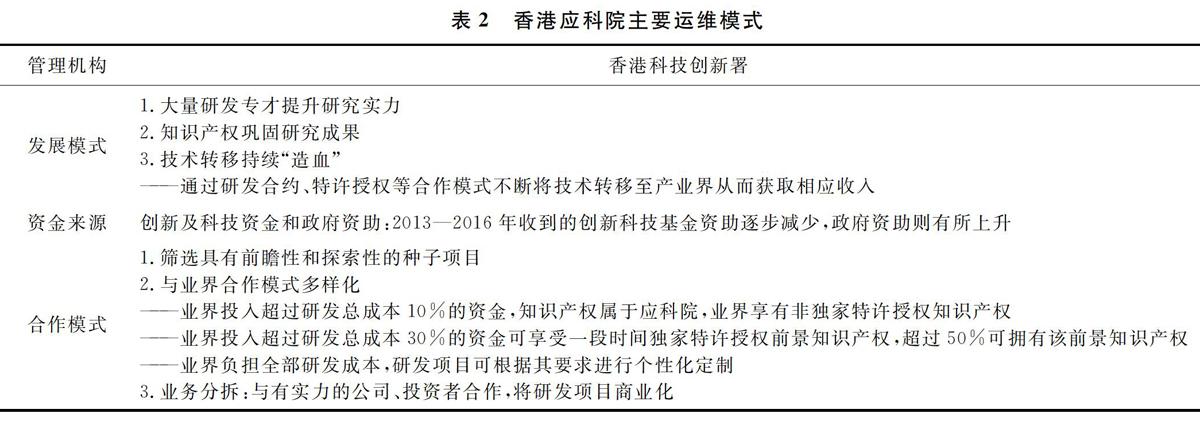

第二类是国家层面的平台,它们主要由各国政府根据国家战略规划牵头建立,目的是推进本国基础科学和共性应用技术研究的发展。根据本文对于平台的分类,国家层面的平台主要分为基础创新平台和前沿应用平台两类。平台主体主要是科研院所等研究机构,这些研究机构往往下设不同的分所、部门或实验室,分别较为独立地负责各自特定的研究领域,類似中国科学院。相关政府部门对研究中心长期监督、定期审查,研究中心可以利用研究项目向政府申请资金支持等,具体代表为法国国家科学研究中心(CNRS)、日本筑波科学城(Scientific Town of Tsukuba)以及我国香港应用科技研究院。

法国国家科学中心由国家高等教育和研究部进行管理、审核和评估,中心下设数学、物理等四个专题研究部,环境与可持续发展部等两个横向研究部,国家宇宙科学研究院等两个国家级研究院。在服务内容和服务模式上,中心仅与企业签订合作协议,有偿开放实验室并提供基于云平台的信息咨询等软性服务和实验室实操的硬性服务。法国政府对于研究院的支持力度较小,主要在设备维护方面,政府对研究中心申请的项目有专项经费补贴,补贴含项目所需设备的购置及后期维护费用。在人才吸引与激励方面,法国政府对于研究人员的激励较为程式化,研究员的薪酬制度由法国教委制定,可浮动空间较小,科研中心正式研究员享受国家公务员待遇,根据级别享有不同薪资水平。临时技术人员根据技术职务等级、工种类型按小时付钱。在基础创新环境的营造方面,研究中心内部实验室之间相互独立,依靠名气吸引人才和慕名而来的企业,政府无需提供太多支持。政府推动方面,政府每两年对研究中心进行一次审核,并提供配套奖罚机制,并且对实验室进行评比定级。

日本筑波科学研究中心包含全日本将近半数的主要科研机构。与法国国家科学中心相反,政府在筑波科学城的建立和运维中发挥了主导性作用:政府在明确了科学城的性质、功能后发起了科学城的筹建工作,之后的规划、审批、选址到科学城建成之后开展的科研活动时刻受到日本政府的监督与指导。整个科学城的发展是自上而下的,科学城内各个科研机构、企业、服务机构等利益相关者均受政府相应主管部门直接领导与指挥。科学城的发展经费来自日本政府,同时享受日本开发银行等银行的低息贷款。在立法和政策方面,日本政府针对国家科技经济和重点支持产业进行立法,通过立法,从宏观经济和中观产业层面保证科学城的发展。

我国香港特别行政区政府于2000年设立香港应用科技研究院,目的是促进香港的应用科研,进而协助整个产业发展并且增强产业的竞争优势,传播专业技术与研发成果,通过产业优势提升我国香港地区的科技竞争力。

第三类是产业层面的平台,指基于国家战略性新兴产业,既可以是某一特定产业的共性技术研发平台,也可以是促进该产业研究成果商业化的公共服务平台,这类平台初期由政府牵头出资建立,短期内政府对平台提供各类补贴并进行干预。随着平台的逐步发展,其“自我造血”能力逐步增强,政府的角色则不断从“台前”转移至“幕后”,具体的代表性平台为美国增材制造研究中心(NAMII)、纽约硅巷(Silicon Alley)、新加坡启奥生物医药研究园(Biopolis)以及香港科技园公司(HKSTP)等。由于每类平台建立主体、层次和目标具有差异,导致各类平台的运营模式出现差异,同时各级政府在平台的建立、管理和资助上扮演的角色也各不相同。

增材制造研究所与硅巷是美国政府分别为增材制造技术与信息技术的研发、应用而牵头建立的两个较为典型的产业级科技创新公共服务平台,但政府在这两个平台建设的过程中扮演的角色不同:美国增材制造所更加注重政府部门的支持和带动作用,政府调控并分配优势资源。硅巷作为一个无边界的高科技园区,较好地做到了政府和市场的相互配合,园区设立初期政府负责基础设施的建设,建立配套财税政策吸引新创企业、研究中心前来“落户”,全面布局“科技地图”,待该平台进一步发展,开始逐步注重市场化运作,依靠全球金融中心充足的资金链、丰富的客户群和便利的基础服务设施不断吸引高新技术和创新人才,让园区内的各要素如同活水一般自由流动,形成良好的创新生态系统。近年来,随着增材制造所的不断发展,美国政府也开始逐步降低资助力度,强调其“自我造血”能力,旨在通过发展最终实现盈亏自负。为此,增材制造所形成了一系列发展模式:首先,政府有序开展项目征集活动与资助,对于优秀项目提供经费支持和奖励计划。其次,建立能力数据库,将技术、专利、信息等优势资源不断积累。第三,充分强调平台内部的资源共享,加强内部合作交流,完善技术和研发成果。此外,建立会员制度与企业合作,不同会员企业每年需缴纳不等会费但享有不同权益,比如收费服务、合同研发项目等。通过政府角色逐步弱化和会员制的引入来不断强化市场化的运作模式,增材制造所最终实现了“自我造血”。

新加坡启奥生物医药科技园是新加坡政府为了促进新加坡生物医药产业的发展而建立的产业级公共服务平台;香港科技园公司则是香港特别行政区政府为电子信息、精密工程、生物科技三大产业打造的产业级公共服务平台。二者的运维模式对比如表3所示。

1.4 国际经验中政府政策与平台建设要点分析

对国际上典型的科技创新平台进行分析可知,政府在平台的发展过程中发挥了至关重要的作用,但是政策支持要根据平台的类别、发展状况和发展阶段的不同而有所差别。首先,政府对平台的横向支持要确定支持范围和支持重点,对于平台的支持不应是大规模且易获得的,应将政府支持作为一种稀缺资源作为奖励,发放给优质的平台,以达到最佳激励效果。相应地,这也要求政府在确立资助对象时要对平台进行筛选、定期审核并且评定级别,择优除劣,预防低质量平台浑水摸鱼。其次,政府针对同一平台的纵向支持应做到差异化、精细化,根据平台的发展阶段和平台内部的细分情况提供不同程度和不同种类的支持。例如欧洲技术平台,其中一部分平台只做共性技术研发,针对这一部分平台,政府主要对设备购置、维护、技术人员经费等环节进行补贴;与此同时,欧洲技术平台内部也包括大量产业化的公共服务平台,这类平台“自我造血”能力强,往往依赖市场机制运行。

不仅如此,平台在纵向发展的过程中,政府所提供的支持和扮演的角色应有所不同。根据本文对于国际典型科技创新平台运维模式的总结可知,一个健康且优秀的平台应满足如下发展周期模型:在平台成立的第一阶段,需要政府进行高度资助和引导,为平台提供场地、资金甚至技术、人力资源。此时,平台在市场上知名度低,对企业的吸引力弱。因此,整个平台初期的发展表现为政府主导运作。在政府主导下,平台实现高速发展,声誉越来越高,加上政府推动业界与平台间的合作研究,部分企业将主动前来寻求合作。由于政府支持资源不具有持久性,平台的发展速度开始逐渐降低,这时平台开始尝试利用市场化的运作机制慢慢取代政府的主导地位,这就步入了平台发展的第二阶段。第二阶段主要体现了政府主导与市场机制的博弈和融合。由于政府主導的角色逐渐淡化,平台开始利用自身名气、资源和能力探索能够持续“自我造血”的模式,逐步引入市场化的运作机制,如美国增材制造创新研究院开始向业界征集项目资助,香港应科院与业界发起合作计划,企业可以通过向平台提供不同的资助,获得不同知识产权特许授权。第二阶段平台的探索式发展和政府与市场的博弈融合使整个平台增值的速率降到最低。经过第二阶段后,优秀平台探索出一套持续“自我造血”的模式,同时政府角色也从台前完全转移至幕后,仅向平台提供辅助性支持,而平台也完全转变为市场化的运作模式,如香港科技园公司、美国增材制造研究中心等。第三阶段由于经过了平台发展的探索期,政府角色与市场力量也不再冲突,已经完成了很好的融合,平台的发展又步入了一个新的阶段——市场主导的运作阶段,此时平台增值速度将会再一次明显上扬。因此,在整个平台的发展过程中,政府和市场的双重力量进行了很好的转变与融合,平台自身的价值呈现了三阶段的“S”形发展曲线的态势,平台价值增值速率呈三阶段的U形 “微笑曲线”的态势。

2 我国科技创新公共服务平台转型的着力点

科技创新公共服务平台的优化和转型目标就是要充分发挥对科研机构、企业机构在科技创新上的支撑作用,这种作用不仅仅局限在中心城市,更要向全国和世界扩散;要使科技创新公共服务平台成为我国科技竞争力建设的核心组成部分。根据对国际经验的深入研究,本文以上海为例,从政策层面和平台建设层面提出如下转型着力点。

2.1 建立分类支持体系

根据科技创新公共服务平台提供服务的公共产品属性以及平台运作主体性质,建立对平台的分类财税政策支持体系。对于基础创新平台,这类平台开展基础性研究,通过产出新知识、新技术和新发现影响人类科技发展,具有很强的公共产品性质。虽然这类平台通常与现阶段的市场需求和产业化的关联较小,但是基础研究所带来的潜在创新突破、创新溢出、人才聚集和创新氛围却是科创中心的核心力量和主要催化剂。这类平台的运作主体应为国际实验室、高校和科研院所以及国际研究机构,例如在张江的国际创新中心、李政道研究所以及上海脑科学与类脑研究中心,从定位上就具有国际领先性,计划吸引世界最顶尖的科学家,推动相关领域的重大发展,带领我国基础科学的前沿研究不断升级。这类平台在规划和定位上,应国家主导、地方政府积极配合。在平台建设上,应以国家投入为主,地方政府积极在用地、选址、配套设施、环境等方面予以大力支持。在平台运维上,应以国家投入为主,地方政府通过财政补贴予以辅助支持,还可以通过企业捐赠或有偿为企业提供研究与技术服务等方式扩大平台运维资金来源。

前沿应用平台一方面面向市场,力图解决产业发展中的科技难题,另一方面探索新兴科技与现实应用的结合,因而具有产业应用与前沿探索的双重属性,具有准公共产品性质。例如,与张江优势产业相关联的生物医药制剂平台以及集成电路定制芯片平台等。这类平台的运作主体应为具有实践导向的科研院所或高校研究机构,或者是科研院所与企业共同组建的机构,或者是科技定位高端的企业机构。平台的规划和定位可有多种选择:一是以地方政府为主导,根据产业规划与科研院所和企业合作,结合行业和市场调查以确定平台规划;二是以科研院所为主导,结合企业和市场需求确定平台规划;三是以技术前沿企业为主导,结合市场发展和研究合作网络确定规划。在平台建设上,应根据平台主体和其所提供服务的性质,形成地方政府、企业和国家组合投入模式,同时地方政府应在平台用地、选址上提供积极支持。在平台运维上,应根据平台提供服务的性质、质量和服务对象,形成政府购买服务、政府财政补贴、企业购买服务、国家项目支持的多渠道资金来源,以降低科研院所与企业在前沿应用、产业化等高端科技领域的探索成本。

产业服务平台面向市场和现实的企业需求,其所提供的公共服务具有一定市场规模而且比较标准化,具有相对明确的市场价格,例如集成电路领域中的芯片测试平台。这类平台的运作主体应为企业,或者是行业协会等社会团体发起的机构。在平台规划和定位上,应以市场需求为主导。在平台建设上,以企业投入为主,地方政府酌情适当补贴,并予以用地、选址方面的支持。在平台运维上,资金的主要来源应是平台提供服务所获得的收入。考虑到这类平台对构建完整产业链的重要作用以及对中小企业的广泛支持性,应加大税收优惠程度,在研发投入、设备投入、人员投入的税收可抵扣范围和程度上加大支持力度;对服务覆盖面广、服务质量高的这类平台,地方政府可以考虑通过创新券、财政补贴、财政奖励等方式给予财政支持,以鼓励平台主体的积极性、降低平台使用方的成本(图3)。

2.2 明确支持重点

第一,聚焦优势产业平台。当下,上海市已经在信息技术、生物医药、文化创意等产业领域建立了国内领先的科技创新公共服务平台体系,形成了较为突出的竞争优势。未来应持续强化优势产业领域的竞争力,加强相关平台的建设和运营。一是从全产业链角度,促进平台服务在各个产业链环节的有效衔接,鼓励企业和行业机构积极参与平台建设和运营。二是从提升能级角度,通过市场需求拉动和科学技术发展推动的双重动力机制,以改建、升级、新建等多种方式,提升优势产业科技创新公共服务平台的服务能力和质量,引导其向国内一流、国际领先的方向发展。

第二,前瞻性地培育创新潜力平台。在科技创新与新兴领域不断涌现、产业与产业之间的交叉融合越来越广泛的大背景下,应抓住科技革命和市场变革的趋势和潜在突破点,根据新兴产业发展的端倪和动向,引导科研院所和企业机构建立具有前瞻性的新兴产业科技创新公共服务平台,予以平台建设和运维上的大力支持。

第三,重视基础创新类或共性技术研发平台。基础创新类或共性技术类平台虽然更注重基础性研究,与市场需求和产业化相关度低,但能够推进本国基础科学的发展抑或某一领域的共性技术研究,更进一步推进多行业的战略发展。与产业化平台可以通过市场机制“自我造血”维持发展相比,基础创新或共性技术研发平台的基础性研发成果商业化前景小、潜在利润低,更需要政府牵头加以扶持。

第四,注重平台使用方,间接补贴平台提供方。政府可以通过支持平台使用方进而间接支持平台提供方,通过向企业提供资助推动企业寻找平台、研究中心进行合作。研究中心通过合作协议的方式对企业进行有偿服务,获得间接支持,政府无需再向平台进行其他大量资助,这也就减少了假平台钻政策“空子”的可能。

第五,建立财税支持的动态优化机制。对于接受财税政策支持的科技创新公共服务平台,应根据平台类别和政府投入希望获得的效果,从运作规范性、研发创新程度、服务能力、服务水平以及市场反馈等多方面,建立有针对性的评价指标体系。并通过定期评估,调整对不同平台的支持力度和支持方式,实现科技创新公共服务平台财税支持的动态优化机制。

2.3 完善配套政策

第一,建立平台规划机制。美国自然科学基金会拥有强大的咨询决策系统,这个咨询系统由50,000名来自学术界和实业界的各种正式专家和临时顾问构成,由各自领域的专家提出项目支持建议。我们亦可借鉴此做法,在上海市和国家相关部委的支持下,在著名高校和研究机构以及行业协会的积极参与下,吸纳研究领域和产业领域的专家构建科技创新公共服务平台智库,建立平台的发现与规划机制:一方面根据市场信息和产业发展需求的及时反馈,发现市场化导向和产业链嵌入型的科技创新公共服务平台;另一方面根据国家战略部署、科技发展方向预测等,规划创新突破型和前沿应用型创新平台。

第二,探索平臺运营新模式。例如:对前沿应用型平台,可参考香港科技园公司,根据平台需要和相关企业、机构的意愿,建立公司制、股份制形成核心层,设立董事会、理事会、专家委员会和监督委员会等机构对平台进行监督和质量把控,通过建立会员制与企业合作,提供相关合作和服务,建立并不断扩大稳定的服务网络,加强平台服务能力。董事会由平台建设单位组成,以股份制或合同协议等形式参与平台建设、运行和管理;理事会由平台建设参加单位和相关单位人员组成,负责平台发展规划的制定和年度工作计划等重大事项的决策;专家委员会由本领域相关的资深专家组成,负责平台发展规划、年度工作计划和重点项目的咨询和指导;监督委员会由科技、法律、财务等专家组成,监督平台按照法律法规和有关规定开展工作,保证平台健康良性运行。

第三,完善产学研合作交流机制。科技创新公共服务平台的主要运作主体是企业、科研机构、高校和社会团体,完善产学研合作交流机制是释放和推动公共服务平台作用和能力的关键,但是目前上海市高校、科研院所和企业之间的交流合作比较有限。如何使与平台建设和运作有关的产学研各主体在较为一致的目标下,实现资源共享、优势互补,是当前科技创新平台建设面临的重要挑战。

第四,平衡知识共享与技术保密。科技创新公共服务平台由于关涉技术开发、产品研发等具有技术秘密和商业秘密的领域,其平台服务的公共性和科技创新的保密性存在一定矛盾。有些平台之所以鲜有企业愿意光顾,实有担心技术机密泄露的隐忧。因此,地方政府在大力推进科技创新公共服务平台建设的过程中,要健全知识产权保护的法律法规与行为规范,推动尊重和维护知识产权的环境和氛围建设。在论证平台的建设方案时,也应充分考虑到平台服务与企业技术保密之间的关系,对存在较大知识和信息泄露风险的平台,应慎重投入。

第五,注重人员培养与激励。人才是科技创新公共服务平台发展中最重要的资源,要通过本土的研发教育体系培养本土人才,同时吸引杰出的科学家和研究人员前来支持平台的发展。这一方面要求我们拥有知名的研究型大学和多层次教育体系;另一方面,通过相关机制吸引国际杰出人才,比如美国向研究人员提供灵活的科研经费,新加坡向研究人员提供弹性度高的薪水和宜居的生活环境,或者像法国国家科学研究中心,虽然对研究人员的支持相对较弱,但是平台和各个实验室的名气是吸引人才的最好法宝。

参考文献:

[1] DAVILA T, EPSTEIN M, SHELTON R. Making innovation work: how to manage it, measure it[M]. and profit from it. FT press, 2012.

[2] GULSHAN S S. Innovation management: reaping the benefits of open platforms by assimilating internal and external innovations[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2011(25): 46-53.

[3] 高良谋,马文甲.开放式创新:内涵、框架与中国情景[J].管理世界,2014(6).

[4] 马涛,姜丽芬,陈家宽.新形势下上海研发公共服务平台战略转型研究[J].科技进步与对策,2012(23).

[5] KILELU C W, KLERKX L, LEEUWIS C. Unravelling the role of innovation platforms in supporting co-evolution of innovation: contributions and tensions in a smallholder dairy development programme[J]. Agricultural systems, 2013(118): 65-77.

[6] 谢家平, 孔訸炜, 张为四.科创平台的网络特征, 运行治理与发展策略:以中关村, 张江园科技创新实践为例[J]. 经济管理,2017(5).

[7] DORMON E N A, LEEUWIS C, FIADJOE F Y, et al. Creating space for innovation: the case of cocoa production in the Suhum-Kraboa-Coalter district of ghana[J]. International Journal of Agricultural Sustainability, 2007,5(2/3): 232-246.

[8] 曹玉红,尤建新.信息非对称环境下产业创新平台多方主体博弈分析[J].运筹与管理,2020(4).

[9] 许强,杨艳.公共科技创新平台运行机理研究[J].科学学与科学技术管理,2010(12).

[10] 邱栋,吴秋明.科技创新平台的跨平台资源集成研究[J].自然辩证法研究,2015(4).

[11] 谢家平, 孔訸炜, 张为四.科创平台的网络特征, 运行治理与发展策略:以中关村, 张江园科技创新实践为例[J]. 经济管理,2017(5).

[12] ESCRIBANO A, FOSFURI A, TRIB J A. Managing external knowledge flows: the moderating role of absorptive capacity[J]. Research policy, 2009,38(1): 96-105.

[13] 杜洪濤.大学科技园公共技术服务平台理论研究评述[J].中国高校科技, 2009(6).

[14] NEDERLOF E S, WONGTSCHOWSKI M, VAN DER LEE F. Putting heads together: agricultural innovation platforms in practice[M]. Amsterdam: KIT publishers, 2011.

[15] WEST J, GALLAGHER S. Challenges of open innovation: the paradox of firm investment in open-source software[J]. R&d Management, 2006,36(3): 319-331.

[16] 胡一波.科技创新平台体系建设与成果转化机制研究[J].科学管理研究,2015(1).

[17] 张楠,汪秀婷. 科技公共服务平台资源共享研究:基于多主体博弈[J].现代商贸工业, 2017(2).

[18] RANERUP A, HENRIKSEN H Z, HEDMAN J. An analysis of business models in public service platforms[J]. Government Information Quarterly, 2016, 33(1): 6-14.

[19] 聂继凯,段磊.省域科技创新平台的生态结构建设研究:以江苏为例[J].科技与经济,2020(2).

[20] 李晓娴,刘杰.上海研发公共服务平台子系统间协同机制研究[J].科学学与科学技术管理,2006(10).

[21] 高允松,史彤,唐军.上海生物医药研发基地现状及展望[J].上海医药, 2017, 38(3):51-54.

[22] 吴飞. 地理信息产业技术公共服务平台评价方法研究[J].测绘与空间地理信息,2016(12).

收稿日期:2021-04-02

基金项目:国家自然科学基金面上项目(71872108)

作者简介:董静(1975—),女,上海财经大学商学院教授、博士生导师,管理学博士,研究方向:技术创新、创业管理、战略管理、风险投资,E-mail:dong_jing@mail.shufe.edu.cn;徐婉渔(1993—),女,新加坡国立大学博士研究生,研究方向:战略管理、公司创新创业与风险投资。