研究生跨学科培养的热点与趋势

陈志俊 李劲松 田思雨 范昕俏

摘 要: 针对研究生跨学科培养方面的研究成果,基于Web of Science数据库,利用知识图谱分析等可视化手段进行了系统分析。发现:(1)从时间分布上,该领域的演进可划分为萌芽、发展和积累以及深度研究这3个阶段;(2)在知识结构分布上,已形成6个4人以上的合作圈,不过跨圈合作仍然较少,且不同国家和组织机构间的合作也较为分散;(3)本领域涉及3个核心热点问题,即跨学科培养模式,跨学科培养课程体系设计和跨学科培养路径。 最后分析了该领域研究趋势,并提出了研究建议。

关键词: 研究生跨学科培养;知识图谱;可视化分析;文献综述

中图分类号: G 643

文献标志码: A

Themes and Trends of Interdisciplinary Graduate Education:A Visualized Research Analysis Based on a Knowledge Mapping Software

CHEN Zhijun LI Jinsong TIAN Siyu FAN Xinqiao

(College of Business, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China)

Abstract: Based on the research of the interdisciplinary education of graduate students, a systematic knowledge map analysis was made with the help of Web of Science database. The results shows: (1) In the time distribution, the evolution of this field can be divided into three stages: germination, accumulation and in-depth research; (2) In terms of the distribution of knowledge structure, 6 cooperation circles with more than 4 people have been formed, but cross-circle cooperation is still less, and the cooperation among different countries and organizations is relatively scattered; (3) This field involves three core hot issues, namely interdisciplinary education model, interdisciplinary course system design and interdisciplinary education path. At last, we analyze the research trend in this field and proposes research suggestions.

Key words: postgraduate interdisciplinary education; knowledge map; visual analysis; literature review

1 樣本数据的时空分布

1.1 时间分布特征

相较于研究生培养的其他模式,针对研究生跨学科培养的研究起步较晚。第一篇关于跨学科主题的核心文章由Crawford于1969年在《Administrative Organization》上发表。此后30年内,相关理论发表处于低谷状态,每年发文数量不超过10篇,有些年份甚至仅有一篇乃至无论文发表。但2000年发文量即上升到14篇,并于2010年达到最高峰的53篇。此后,2011—2020年这10年中发文数量逐年递增。通过梳理,我们发现1969—1999年是跨学科研究领域的理论萌芽期;2000—2021年是该领域的发展与积累期,且研究热度持续走高;自2010年开始,该领域进入深度研究阶段,其间研究者数量伴随着论文数量共同平稳成长,越来越多的学者投身到本领域。截至本研究数据收集阶段,Web of Science核心合集数据库2021年论文发表量已达24篇,且数据库论文更新速度较快,预测至2021年底,发文数量可能会再创新高。

1.2 空间分布特征

1.2.1 作者合作分析

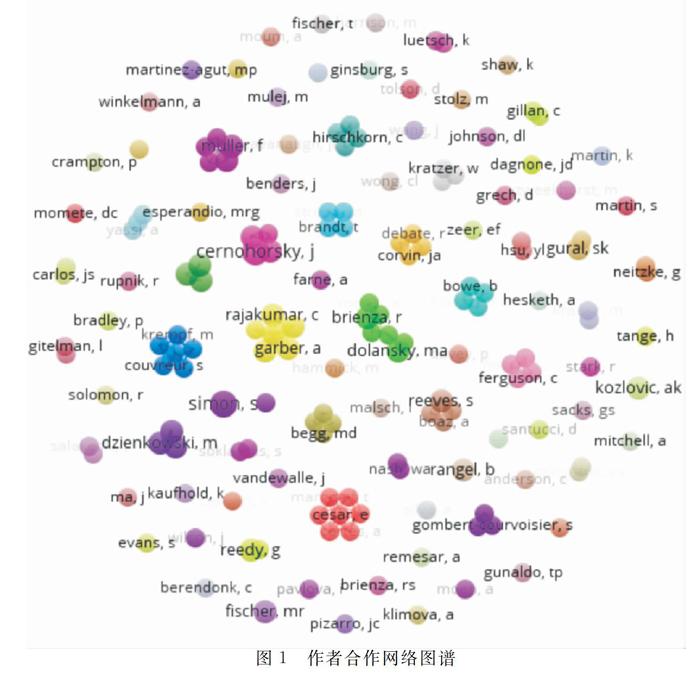

为探悉本领域学者的分布情况、确定本领域的核心研究者,我们首先在Vosviewer软件内选取Type of analysis = “co-authorship”,并将文章被引次数阈值与作者被引次数阈值均设定为2,分析该领域研究者的合作网络。如图1所示,有合作关系的作者之间以节点相连,节点的大小代表作者发文数量。其中,发文数量最多的是Cernohorsky、Emelianova和Simon (均为4篇),其次是Alves、Baikova、Bertolap、Brienza和Dolansky等(均为3篇)。除他们以外,其他作者的发文数量均为2篇。同时,作者间连线越粗代表合作发文的数量越多。

通过对合作网络的深度分析,我们发现在本领域内,Couvreur、Magras、Ruvoen、Eveillard、Lepelletier和Krempf 这6位作者合作紧密,成为一个核心研究圈,并以Krempf为中心向外辐射。这个研究圈聚焦微生物学和传染病学科,通过实证研究,探讨组建跨学科团队对专业学习效果的影响机制,以及学生和教师对跨学科项目的评价,由此对跨学科项目管理提出建议。除此以外,另有5个研究圈,其中以Cernohorsky为中心的研究圈包含 Penhaker、Sochorova和Cerny这三位研究者。与上一个研究圈类似,这些学者在生物学和医学领域,围绕跨学科培养体系展开研究。以 Bowe、Chari、Howard和Irving这四位研究者构成的合作网络,围绕纳米科学和纳米技术,探讨学科交叉性和课程体系建设。而Ptersen、Wolfe-quintero、Debate 和 Corvin 等作者组成的合作网络,主要探讨如何应用干预映射框架来发展面向21世纪的核心课程,尤其是对跨学科课程进行评估。Lipkin、Yedidia、Hirschkorn和Schwartz等学者组成的合作网络,主要探究医生以及医学院研究生的跨学科团队建设。与此类似,Zwergal、Brandt、Strupp和Jahn等学者也有较紧密的联系,研究了跨学科合作在医疗体系中的应用。

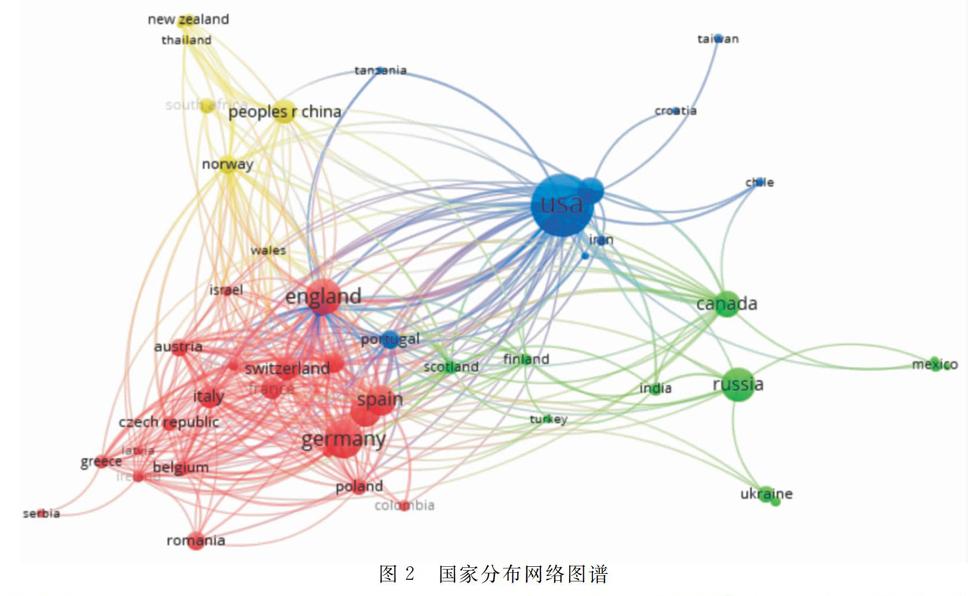

1.2.2 国家和研究机构分析

图2为按照国家分类的网络图谱。其中,国家所在的点越大,代表该国发表的研究成果越多;某一国家与其他国家之间的连线越多,代表跨国合作越多,其网络中心性也越强。当前,研究生跨学科培养以美国(蓝色)、英国(红色)、俄罗斯(绿色)和中国(黄色)四个国家为核心形成四个聚类群,且主要集中在美国(349篇)、德国(136篇)、英国(117篇)、俄罗斯(108篇)、西班牙(86篇)、巴西(80篇)、澳大利亚(67篇)、加拿大(65篇)、新西兰(52篇)、中国(52篇)等国家。其中,美国学者的发文数量最大。这些学者着重分析南北美洲的高校开展研究生跨学科培养的动因与路径,并据此展开理论研究和案例分析,这些研究主要集中在医学(包含老年医学、内科医学、药学)、环境科学和工程学等学科领域。同时,英国学者的研究也呈现出较强的中心性(英国中心性强度为117,德国为97)。这些学者的研究主要关注医学(包含临床医学、药学、护理学、医学教育等)、工程学、生物学等学科领域,针对不同学科的背景特点,分析跨学科培养模式的建设与实践问题。相对而言,中国学者针对跨学科研究生培养的研究起步较晚,主要通过借鉴国外培养经验,探究本土跨学科培养中存在的问题和挑战。

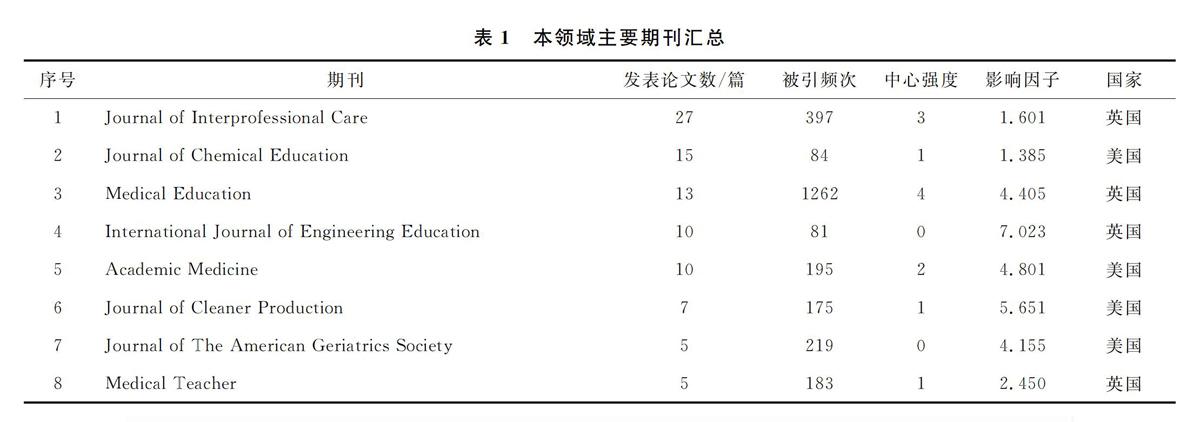

1.2.3 期刊分布

从发文数量和被引频次上看,跨学科培养研究的成果主要集中在医学领域,其中Medical Education和Journal of Interprofessional Care作为医学教育顶尖期刊引领了本领域的研究,在这两本杂志上发表的研究成果代表了本领域的热点和前沿。表1汇总了本领域发表量居前的期刊。图3为相应的期刊分布网络图谱,期刊所在点的大小代表了研究成果的数量;期刊之间的连线数量代表了合作强度,即网络中心性。

1.2.4 研究机构分布

本领域较为活跃的研究机构主要集中在大学。最具代表性的为多伦多大学(16篇)、华盛顿大学(13篇)、乌拉尔联邦大学(12篇)、伊利诺伊州立大学(11篇)、米兰理工大学(11篇)、密歇根大学(10篇)、哥伦比亚大学(10篇)、巴塞罗那大学(10篇)、哈佛大学(10篇)、科罗拉多大学(9篇)、伯尔尼大学(9篇)、威斯康星州大学(9篇)和墨尔本大学(9篇)等(详见图4)。从图4中可以看出,美国作为研究生跨学科培养研究最早、产量最大的国家,其高校在研究机构中占据了大部分位置。哈佛大学、哥伦比亚大学、科罗拉多大学等高校的研究成果被引用率均在前列。美国伊利诺伊州大学与多所高校均有密集的连线,说明这所学校与其他研究机构开展了较多的合作研究,是本领域国际合作的中坚力量。此外,研究机构中较有影响力的还有英国谢菲尔德大学,该校是最早聚焦研究生跨学科培养的研究机构之一(平均发表时间为2005年),成果虽然只有7篇,但是被引用达474次,远高于其他机构,说明其研究成果对后期研究具有较强的借鉴和指导意义。

2 关键词共现与研究热点分析

为发掘该研究领域热点,本研究选择了“all keywords”进行关键词共现分析,并将最少共同出现的阈值设为7,生成本领域关键词高频知识图谱(详见图5)。通过对关键词的频次和中心性进行排序比较,发现高频关键词包含跨学科(interdisciplinary)(101, 0.12)*、课程设置(curriculum design)(60, 0.14)、学生(students)(47, 0.12)和跨专业协作 (interprofessional collaboration)(40, 0.10)。在社会网络研究中,中心性衡量了节点间的连接强度,中心性越高说明该关键词与其他关键词的联系越紧密,在关系网络中起重要作用。例如Chen (2005)认为,中心性大于0.1且频次较高的节点是此研究领域的关键节点,在数据网络中起着枢纽作用。在本文涉及的高频关键词网络图谱中,所有关键词的中心性都大于0.1。通过汇总,本研究发现本领域存在以跨学科培养模式、跨学科培养课程体系设计和跨学科培养路径为核心的3个研究热点(详见图6)。

2.1 跨学科培养模式

作為众多国家高等教育改革的主要趋势之一,研究生教育中的跨学科培养受到以往研究的广泛关注,并可大致分为两大类研究,即模式探索类研究与模式检验类研究。在模式探索方面,学者们根据不同知识体系的特点,探索开展各类跨学科培养模式的可能性。例如,Hasenfeld(1979)从社会工作专业的学科特点出发,探讨了在社会行为科学和人类社会服务两大知识体系间开展学科交叉的潜在可能与优劣势,创新性地提出了两种具体的跨学科培养模式。其中一种模式将社会工作学、心理社会工作学和人类学进行有机整合,而另一种培养模式融合了社会工作管理学、社会工作学和公共卫生等学科。另一个典型代表是Bradley (2006),他研究总结了临床模拟的历史,肯定了在本科和研究生卫生保健教育中开展跨专业培养的意义,提出了将技术与人体模型、虚拟现实和基于计算机的生理/药理学等相关学科相结合的跨学科培养模式。除了这些针对具体学科的跨学科培养模式,澳大利亚墨尔本大学提出了基于多学科知识基础的“墨尔本模式”,即结合本科教学采用“3+2”的培养模型。在研究生层面该模式特别注重学生培养的专门化,强调与社区和其他非学术领域的双向交流,以提高这些群体与社群对知识转移的重视。与此类似的是康奈尔大学的酒店管理学院。该学院探索了以问题为导向的管理专业硕士培养项目,除在第一学期所学课程中大量囊括组织行为学、定量方法、信息技术、金融经济学等管理学基础课程外,将学生第二学期所学课程都与各类团队项目相结合,要求学生应用所学知识完成最终的项目报告。

在模式检验方面,不少研究运用实证分析,检验各类跨学科培养模式的主要挑战与有效性。例如Wolman(1977)针对约翰·霍普金斯大学开展了长达9年的跟踪调查。该研究归纳出学科交叉在研究生培养中一些常见的挑战,包括跨学科培养的投入程度、如何在培养深度和广度间取得平衡、如何确定不同机构的角色定位等。另一个例子是Nicksa等(2015)的研究。该研究以医学院研究生为调查对象,聚焦于针对护士、助产士和医生的模拟教学,通过实证研究发现,当培养模式将医学技术和非技术性技能培养相结合时,可以显著提高医护人员在沟通、团队合作和领导力方面的自我效能感。Fineberg等(2004)以医学院研究生和社会工作学研究生为对象,以实验的方式干预培养模式,分析了跨学科培养的优势。与对照组相比,该研究发现在学生培养过程中,增加跨学科互动、促进学科间交流、建立跨学科互信与彼此尊重,有利于学生在职业社会化的早期阶段增加对自身的角色认知与理解。

2.2 跨学科培养课程体系设计

本领域的第二项研究热点关注跨学科课程体系设计,具体围绕着跨学科人才培养的专业标准设置、课程设计优化、教学内容创新和教学方法改革等方面开展分析。例如,O′Byrne等(2015)针对可持续发展管理专业的课程体系建设,分析了27个本科生和27个研究生教学项目的课程结构(核心和选修课的比例)和核心课程宽度(不同学科类型的课程数量),提出在课程设计时,要实现自然科学和社会科学的有机融合,才能有效培训下一代可持续发展研究者和科学家。针对如何优化课程设计、保证教学质量,Kilminster 和Jolly(2000)认为质量监督是医学教育的重要组成部分。该研究分析探讨了教学质量监督的理论模型和体系建设,分析了监督的有效性、监督结构和监督内容,并提出了有效监督者应具备的技能和素质,以及如何通过培训提升管理者在这些方面的能力。为了保证监督质量,该研究进一步指出在实践中,需要设计有条理、讲方法的实施方案,以便制定有效的监督体系。

关于教学内容创新,Leipzig等(2002)从1997年1月至1999年7月跟踪调查了美国老年病学跨学科团队训练的情况,分析了内科、家庭护理、高级护理和社会工作等专业硕士学生如何评价跨学科团队合作的价值,结果发现不同学科的学生都热衷于跨学科的团队合作。因此,该研究指出在医学培训的早期阶段,可开展跨学科的团队合作学习与练习,提升学生的协作能力。与之类似,Kulikowski等(2012)以生物医学信息学(BMI)为例,认为研究生跨学科培养应强调有效的课程设计,注重提升学生的综合能力与核心竞争力。虽然团队建设与管理在医疗护理等方面发挥着重要作用,但该研究发现,跨学科培养中很少将团队合作作为核心教学内容。

针对教学方法改革,Demiris(2007)将“老年技术”这个新领域整合到跨学科教育课程体系中,提出利用信息技术开发独立系统,为健康信息学的学生提供了一个获得与其他学科交流和协作机会的平台。该教学方法旨在培养信息学研究人员,使他们成为生物医学和卫生信息学研究的领导者。另有一些研究关注师资队伍建设。例如,德国普福尔茨海姆大学工程学院要求教师必须至少完成一个大型的跨学科科研项目,而学生以团队形式参与其中。该项目由不同部门的教授进行管理和监督,参与的学生可以接触不同的学习项目。学生和教师使用这种跨学科的方法紧密合作,方便学生体验不同的角色,提高沟通、合作能力。

2.3 跨学科培养路径

本领域的第三项研究热点关注跨学科研究生培养路径。由于国外高校践行跨学科教育的历史较早,其跨学科教育已呈现出多种组织形式。以美国为代表,目前已形成“学院主导式”“研究生院制”和“独立建制式”三种成熟的组织形式。

其中,“学院主导式”的组织形式通常以大学中某一学院作为主体设置跨学科研究生教育项目。并可进一步细分为两种模式:一是“学院内部式”,即参照高校的学科分类标准,在单个学院内部设置跨学科研究生项目,由学院利用内部不同学科的资源开展联合培养。例如美国马里兰学院艺术学院设有STEM研究生教育项目,结合了艺术和科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、数学(Mathematics)等学科的教育资源开展跨学科培养。二是“跨学院式”,即由某一学院发起,联合其他学院共同开展跨学科研究生教育项目。该模式有效整合了各合作学院的师资及课程资源,为突破学科设置壁垒提供了可能。当前“跨学院式”组织形式多设立在专业学院,如医学院、工程学院、法学院等。例如美国密歇根大学的工程学院便与自然资源学院、医学院、公共健康学院等学院合作,引入这些学院的师资与课程,联合设置了应用物理跨学科博士项目。又如美国弗吉尼亚理工大学计算机科学学院和美国北卡罗来纳大学教堂山分校的信息与图书馆学学院合作,为数字图书馆教育专业开发了跨学科课程。由于数字图书馆领域的计算机科學家倾向于关注系统运作,而管理数字图书馆的图书馆员通常更重视服务,两学院合作开展培养项目,可以有效实现资源优势互补。此外,巴西南大河联邦大学计算机音乐实验室和巴西路德大学的研究人员联合开发了节奏训练系统,实现了信息学与音乐教育在软件开发中的整合。

第二类组织形式为“研究生院制”。该模式源于美国,并在明尼苏达大学、华盛顿大学、亚利桑那大学、爱荷华州立大学、弗吉尼亚理工学院等学校得到了广泛应用。作为重要的教育组织机构,研究生院承担了研究生的培养与科研训练,但不同于我国普遍将研究生院/部作为管理机构的设置模式,美国研究生院在实施跨学科培养时,更多基于其负责研究生教育的地位优势,从各本科学院的教师中遴选并组建跨学科教师队伍,组织开展招生工作。例如,Crawford在1969年就对明尼苏达大学研究生院的学科交叉和超学科(Transdisciplinary)研究生培养情况进行了研究,分析了其面临的主要障碍及解决办法,并着重提出加大对研究生院跨学科研究生培养的经费支持和组织保障。目前除美国高校之外,也有高校尝试通过国际合作,成立跨国研究生院,开展跨学科人才培养。首个跨大西洋的研究生院联盟由美国中佛罗里达大学和克莱姆森大学、法国波尔多大学和德国耶拿大学组成,该联盟主要关注光子学和材料科学领域,开设了涉及激光光学和材料科学的各种交互课程,四所高校在各自领域的资源、经验得到充分结合,为人才培养提供了便利。

第三种组织形式为“独立建制的跨学科研究机构”。该模式由相对独立的组织机构,如跨学科研究中心/研究所牵头,设置单独的跨学科学位项目,打破传统的依托具体院系的组织形式,开展跨学科研究生培养。独立建制的跨学科组织机构被认为是规避学科藩篱的必然路径选择,并通常与学院平行运行,拥有独立的跨学科师资队伍和部分兼职教师。学生在独立建制的跨学科研究中心从事跨学科课程的学习,并接受科研训练。如美国田纳西大学诺斯维尔分校的布莱德跨学科研究与教育中心即是一个校级跨学科研究与教育机构,采用独立建制,提供能源科学与工程、数据科学与工程两个方向的跨学科博士研究生项目。美国麻省理工学院的运筹学中心亦采用独立建制,开展跨学科研究生培养。美国圣塔克拉拉大学的机器人系统实验室也是开展跨学科教育与实践的独立机构,这个项目为150多名学生提供了计算机科学和工程课题,包括软件工程、算法开发、人机界面设计和人工智能等专业知识。

整体而言,国外高校研究生跨学科培养仍以“研究生院制”为主,该模式的最大优势在于可以灵活整合全校资源。近年来,随着社会对跨学科人才的需求不断上升,越来越多的高校,尤其是研究型大学,开始探索“独立建制的跨学科研究机构”。由于具备较高的运作灵活度,该模式有效地规避了传统院系结构的组织障碍,成为跨学科研究生培养的新模式。

3 讨论

本文基于Web of Science核心数据库,以研究生跨学科培养领域的文献为研究对象,通过定量与定性分析相结合的方式,归纳总结了该研究领域近50年的主要研究成果、热点与前沿问题,以及未来的发展趋势,得到三项主要结论。

第一,跨学科培养在针对研究生培养的研究中受到持续关注,但领域研究者合作网络较为分散,形成6个小型学术合作圈,而这其中相对最大、合作最为紧密的研究圈以Krempf为中心向外辐射。美国、英国、德国、加拿大和澳大利亚等9个国家研究成果较多,中国的学术成果发表正在逐步赶上,目前排名世界第9位。成果数量排在前列的研究机构有多伦多大学、哈佛大学、华盛顿大学、伊利诺伊州大学等,尤以多伦多大学为代表。

第二,本领域以往的研究大致可划分为3个阶段。第一阶段为萌芽期(1969—1999年),这阶段为理论拓展和传播期,研究视角注重对于跨学科教育的理论构建。第二阶段为发展和积累期(2000—2009年),是第一次研究高峰期,注重医学领域的研究,主要围绕教学方法、能力提升等内容展开。第三阶段为深度研究期(2010—2021年),关键词分散且出现频次较低,但期间成果数量和学者數量保持缓慢稳定增长,同时研究主题较前一阶段更为多元化,“学科交叉”“培养模式”“团队合作”等话题成为新的关注点。

第三,本领域有三大研究热点,即跨学科培养模式(包含模式探索类研究与模式检验类研究)、跨学科培养课程体系设计(主要围绕跨学科人才培养的专业标准设置、课程优化设计、教学内容创新和教学方法改革等方面开展研究)和跨学科培养路径(主要包含“学院主导式”“研究生院制”和“独立建制式”三种培养路径与组织形式)。

4 展望

在全面了解本领域的研究现状后,我们认为我国研究生跨学科培养模式可以从以下几个方面进行拓展。

第一,国外对研究生跨学科培养的重要性已基本达成共识,认为跨学科培养是培育满足未来社会发展需要和知识更新要求的人才的重要路径之一。以往研究中若干位学者已尝试进行了理论探索,但我们发现,当前这方面的成果主要集中于跨学科培养模式这一方面,且多数是根据不同学科特点来探索相应的培养模式。对于整个领域而言,理论积累仍然较为薄弱,尤其是在跨学科培养课程体系设计与跨学科培养路径两方面,当前的理论较为分散,缺乏系统整体的理论框架,这为我国学者提供了良好的研究机会。未来研究可有针对性地开展深度探析,构建跨学科课程体系设计与跨学科培养路径方面的理论框架。

第二,不少研究预言了跨学科培养对传统研究培养模式造成的冲击与挑战,但后期研究并没有针对这些挑战、变革开展进一步分析检验,造成现有研究对理论预测与实际效果之间的差距把握还不充分,尤其是并未对如何解决已发现的问题提出相应的对策,急需未来的研究通过进一步的理论探索与实证检验,给出有针对性的解决方案。

第三,除了跨学科培养模式、培养体系设计以及培养路径这三方面,在最新成果中,研究者更为关注研究生跨学科培养的具体结果。虽然先前的研究都指出研究生跨学科培养是顺应时代发展而进行的设置,跨学科培养的最终目标是培养具备多方面专长的学术型人才,进而有利于解决当前人类社会面临的诸多复杂多变的难题,但是对于这一培养目标是否实现缺少相应的实证检验。因此,如何准确有效测量跨学科培养的结果是未来研究需要考虑的一个重要问题。

第四,与前者类似,虽然关于研究生跨学科培养的文献为数不少,但大多数研究仍然基于经验性的描述或总结性的回顾,缺少通过实证检验的方式探究研究生跨学科培养的难点与效果的学术成果。极少数实证研究也存在检验手段较为单一的问题,较多采用仿真模拟训练、调研分析、干预实验和培训等手段,较少采用问卷调查或深度访谈等方式来开展研究,也就无法检验跨学科培养模式的长期综合效果。在未来研究中,我们推荐研究者采用更为灵活多样的研究设计和分析方法,拓展本领域实证研究的边界。

参考文献:

[1] KLEIN J T. Interdisciplinarity: history, theory, and practice[J]. Isis, 1990, 13(3):1681-1682.

[2] BODEN D, BORREGO M, NEWSWANDER L K. Student socialization in interdisciplinary doctoral education[J]. Higher Education, 2011, 62(6):741-755.

[3] 关辉. 跨学科研究生教育的“碎片化”及其整合[J]. 学位与研究生教育, 2013(10):40-44.

[4] 焦磊. 美国研究型大学培养跨学科研究生的动因、路径及模式研究 [J]. 外国教育研究, 2017(3):16-26.

[5] 陈悦, 刘则渊. 悄然兴起的科学知识图谱[J]. 科学学研究, 2005, 23(2):149-154.

[6] CRAWFORD B. The support of interdisciplinary and transdisciplinary programs[J]. Administrative Organization, 1969:9.

[7] CHEN C. The centrality of pivotal points in the evolution of scientific networks[C]// International Conference on Intelligent User Interfaces. ACM, 2005:98-105.

[8] HASENFELD Y. Models of interdisciplinary programs in social work doctoral education[J]. Journal of Education for Social Work, 1979, 15(2):108-115.

[9] BRADLEY P. The history of simulation in medical education and possible future directions[J]. Medical Education, 2010, 40(3):254-262.

[10] DAVIES M, DEVLIN M. Interdisciplinary higher education and the melbourne model[J]. Creativity Enterprise Policy New Directions in Education, 2007:1-16.

[11] WOLMAN M G. Interdisciplinary education: a continuing experiment[J]. Science, 1977, 198(4319):800-804.

[12] NICKSA G A, ANDERSON C, FIDLER R, et al. Innovative approach using interprofessional simulation to educate surgical residents in technical and nontechnical skills in high-risk clinical scenarios[J]. Jama Surg, 2015, 150(3):201-206.

[14] FINEBERG I C, WENGER N S, FORROW L. Interdisciplinary education: evaluation of a palliative care training intervention for pre-professionals [J]. Academic Medicine Journal of the Association of American Medical Colleges, 2004, 79(8):769-776.

[15] OBYRNE D, DRIPPS W, NICHOLAS K A. Teaching and learning sustainability: an assessment of the curriculum content and structure of sustainability degree programs in higher education[J]. Sustainability Science, 2015, 10(1):43-59.

[16] KILMINSTER S M, JOLLY B C. Effective supervision in clinical practice settings: a literature review[J]. Medical Education, 2010, 34(10):827-840.

[17] LEIPZIG R M, HYER K, EK K, et al. Attitudes toward working on interdisciplinary healthcare teams: a comparison by discipline[J]. Journal of the American Geriatrics Society, 2010, 50(6):1141-1148.

[18] KULIKOWSKI C A, SHORTLIFFE E H, CURRIE L M, et al. AMIA board white paper: definition of biomedical informatics and specification of core competencies for graduate education in the discipline[J]. Journal of the American Medical Information Association, 2012, 19(6):931-938.

[19] DEMIRIS G. Interdisciplinary innovations in biomedical and health informatics graduate education[J]. Methods of Information in Medicine, 2007, 46(1):63-66.

[21] YANG S, FOX E A, WILDEMUTH B M, et al. Interdisciplinary curriculum development for digital library education[C]// International Conference on Asian Digital Libraries: Achievements, Challenges and Opportunities. Springer-Verlag, 2006:61-70.

[22] KRGER S E. Developing a software for music education: an interdisciplinary project[J]. 1999.

[23] FARGIN E, RICHARDSON K, SARGER L, et al. An international Interdisciplinary Graduate School in Laser and Material science[C]// Education and Training in Optics and Photonics. 2009.

[24] KITTS C, QUINN N. An interdisciplinary field robotics program for undergraduate computer science and engineering education[J]. Journal on Educational Resources in Computing, 2004, 4(2):3-25.

收稿日期:2021-04-14

作者簡介:陈志俊(1980—),男,上海人,教授,主要研究方向:领导力与员工前瞻主动行为、同事间影响与员工绩效、跨层次理论;李劲松(1972—),男,浙江永康人,教授,主要研究方向:领导力与创造力、互联网背景下的组织行为、人力资源管理与组织创新、创业行为,E-mail: jsongli@mail.shufe.edu.cn;田思雨(1990—),女,山西忻州人,博士研究生,主要研究方向:领导力、消极工作行为;范昕俏(1989—),女,浙江武义人,博士研究生,主要研究方向:伦理型领导、创新行为。