甘孜地震台地电阻率观测数据干扰分析

王 力,曾 程,郎韵宏,王元平,赵民渊,降 城

(四川省地震局甘孜地震监测中心站,四川 甘孜 626799)

地电阻率观测法是观测地球介质的电化学性质随着时间的变化来进行预报地震的方法之一。在地震预报研究中,一般说来,与场地的观测(如地电场、地磁场、形变场和水文场的观测)相比,物质属性的定点观测(如波速、密度、电阻率和热导率等的观测)相对要稳定得多。作为物质属性之一的电阻率也可以通过直观的形态时间序列对比来发现它是否发生变化。但随着我国经济的飞速发展及城镇化的建设,观测环境已影响到地电阻率的正常监测,造成从地电观测数据中采集有用地震前兆信息的难度加大,如金属构件的存在或者等效地改变了测区电性结构,或者等效地改变了观测系统的装置参数,使得地电阻率观测值造成某种畸变,加之它们的影响大多并不稳定,会导致地电阻率观测中出现无法辨别或者无法定量排除的种种变化(钱家栋,2010)。本研究通过对甘孜地震台(以下简称“甘孜台”)地电阻率观测资料中较突出的观测环境、仪器故障、人为因素、降雨和雷电等干扰因素进行分析,有助于促进该数据在地震分析预报中的应用。

1 台站电阻率观测背景

甘孜台属于国家级基本台站,1970年建台,1973年迁至现址。台站现位于甘孜县城郊区东南方向斯俄乡境内的布绒郎山下,占地面积15 750 m2;海拔3 360 m;台站距川藏公路北线主干公路334 m;距甘孜县县城4.5 km。台区范围气候主要受西北寒流影响,属高山寒温带气候,年降雨量少,空气干燥,昼夜温差大,冬季气候寒冷,平均日温差20℃,最低气温接近-30℃。甘孜台地处北西向鲜水河断裂带与甘孜—玉树断裂带之间的岩桥区内,台站距南侧的甘孜—玉树断裂带约2.5 km。

1.1 气象水文及地质情况

地电布极区处于甘孜县斯俄盆地布绒朗山脚一线,靠北是布绒朗山脉,其它三个方向地势平坦、开阔,坡降不大;观测场设在第四系含碎石的粘土、亚粘土的高阶地上的冲积物无盐碱旱地农田上,其厚度15~40 m,下伏岩石主要为细粒石英砂岩,岩性破碎,裂隙发育,裂面上有水锈及方解薄膜,其间夹有不到一米厚的炭质板岩,70 m以下的岩石较完整;地下水丰富,埋深7~9 m可见水的流向由北西经过测区转向南东,属于低阻层地段。

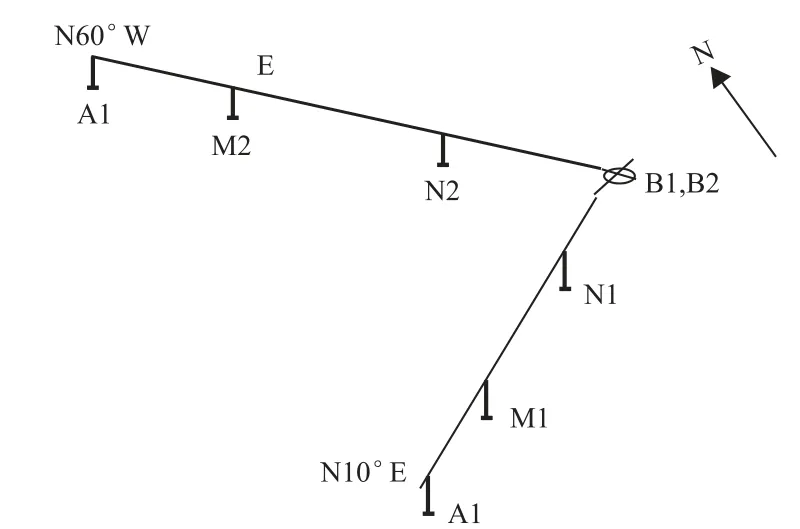

1.2 地层岩性及布极

钻孔处地层以三叠系炭质板岩和变质砂岩为主,上部为厚约30 m的第四系覆盖层,在北方向陡坎部位有变质砂岩露头。第四系覆盖层上部碎石土为厚约10 m,下部砂土层、卵石层厚约20 m,结构松散稍密。甘孜台地电阻率采用非对称“L”布设,公用公共点(B1、B2),采用N10°E、N60°W两测线(如图1和表1)。

图1 地电阻率布极示意图

表1 甘孜地震台水平层状电性结构

2 干扰数据分析

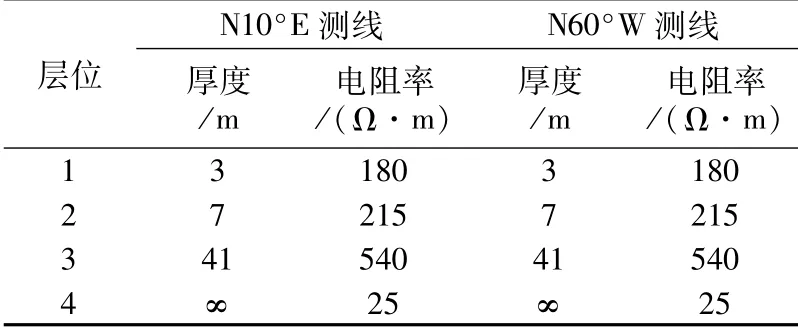

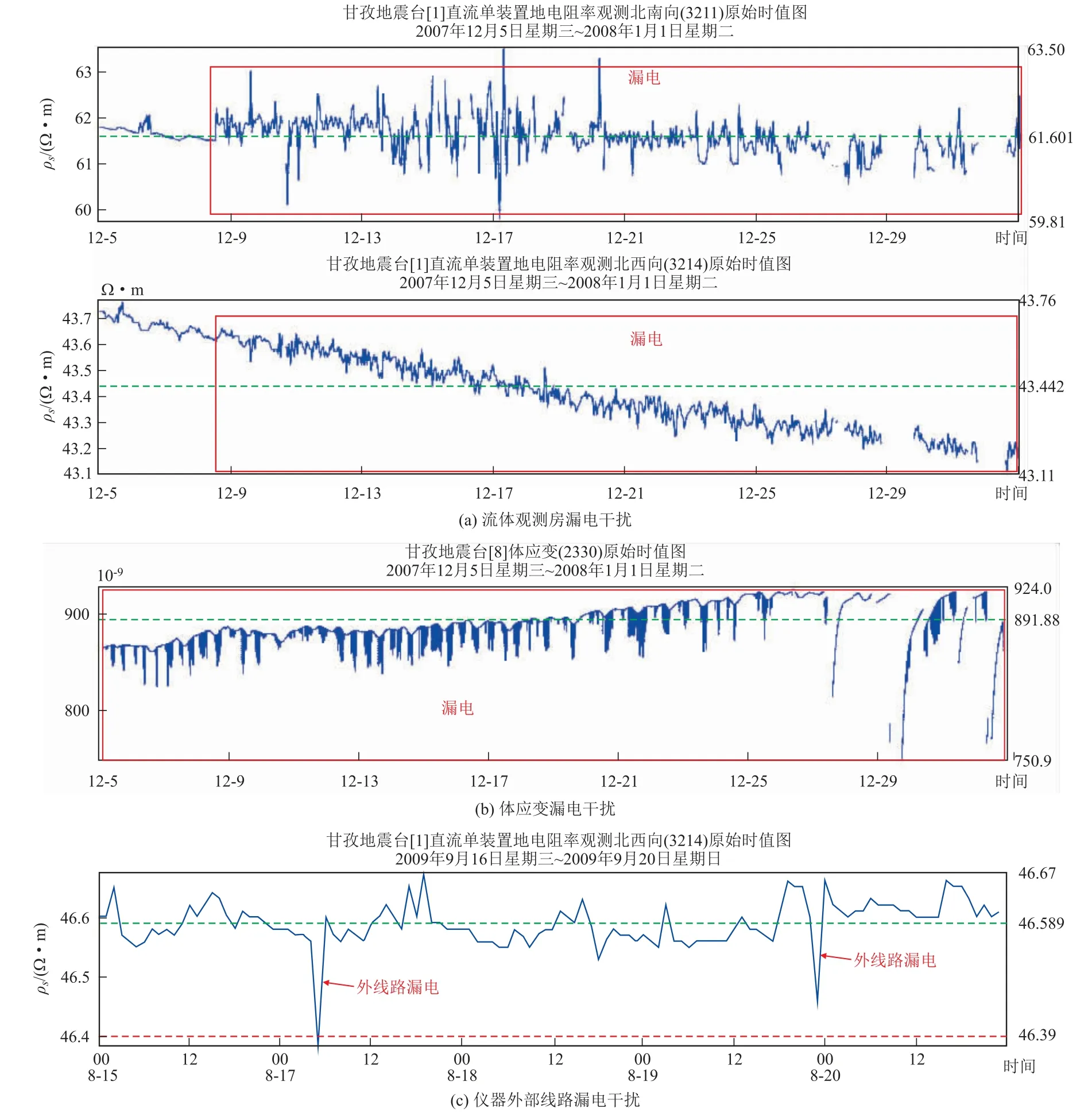

2.1 漏电干扰

常见的观测装置系统干扰包括仪器、外线路、电极、电源故障、外线路漏电、电极不稳和仪器老化等情况,可造成数据畸变或者高频波动等现象。其中数采故障、外线路断线、断电等会造成观测系统仪器无法正常工作;电源供电不稳、电极老化、外线路漏电等会使数据打破日常规律、出现畸变。从甘孜台地电阻率仪器ZD8BI安装好后,数据就出现了畸变,产生约3%的跳动(见图2a),一直找不到原因,直到2009年9月12日才发现该栋建筑的流体观测房有漏电现象。原来是在2005年修建综合办公房安装流体观测室房门时,膨胀螺丝蹭破插座接头,导致整栋房屋存在漏电,2006年在安装数字仪器时,甘孜台没有专门的接地地网,仪器的接地是安装在建筑物(机房房屋)的地网上,电源的不稳定加上漏电引起观测数据出现不规则跳变,对比该时间段的体应变数据,也可以明显看出漏电对数据造成的影响(见图2b)。2009年9月14日取走该螺丝,包扎破损线路后,干扰问题便得到了解决了。图2c是2009年9月17日、9月19日N10°E测道外线路破损,破损处搭在树枝上引起漏电造成的数据畸变,产生了约0.36%的突跳,重新包扎并砍掉树枝,数据变化便恢复平稳(在±0.05%范围内变化)。

图2 漏电干扰

2.2 观测环境干扰

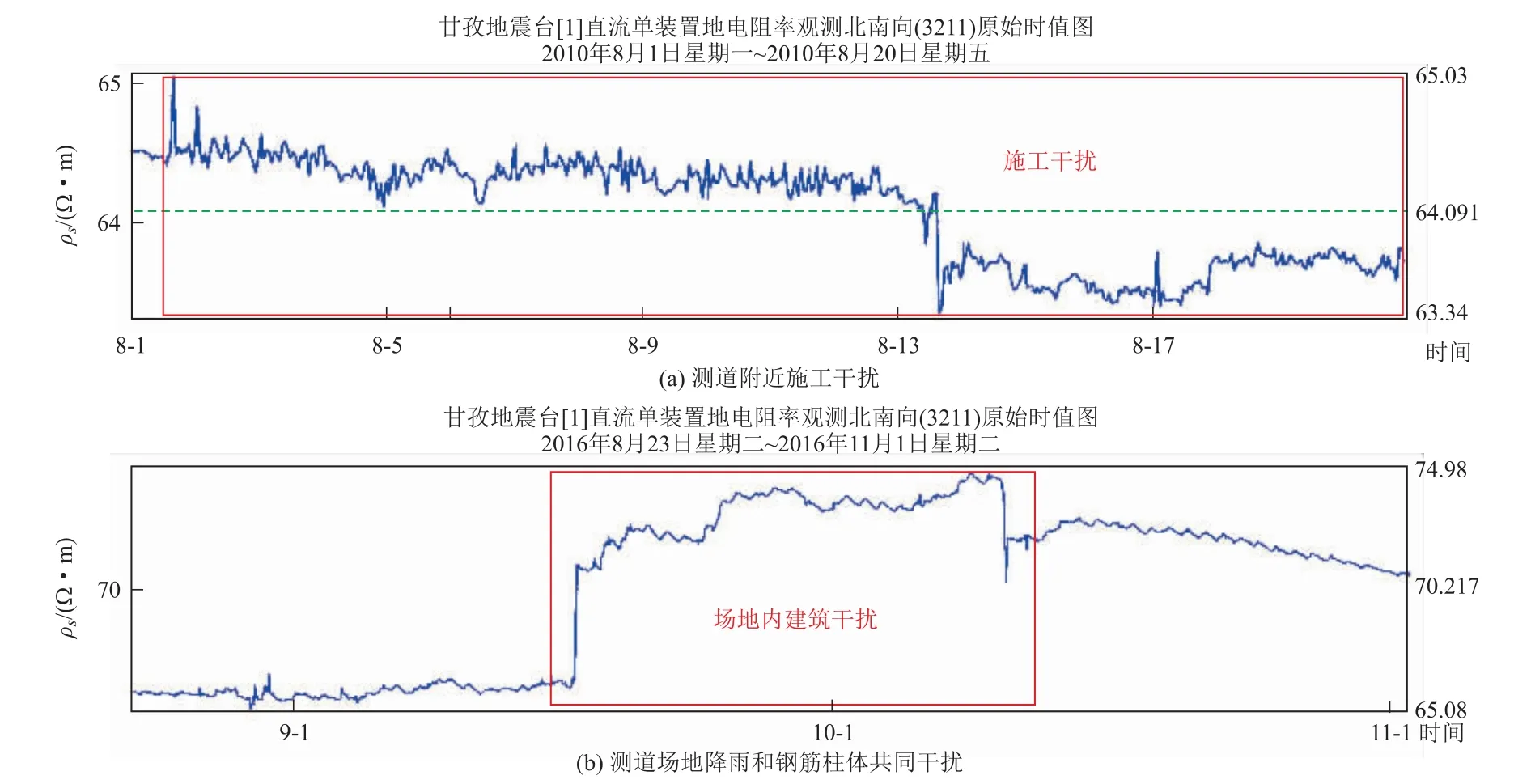

地电测区环境条件的变化是地电观测中较为常见的一种干扰因素,如周边农田灌溉、场地施工、地下金属管线布设、地铁干扰、强电磁扰动及地球电磁场等的变化均会对地电观测产生一定的影响。2010年8月1日至8月21日在测区距离N10°E测量极约20 m的地方开始修建砖厂,引起N10°E测道数据变化,主要表现为数据不规律频繁跳变(如图3a),变化率在0.85%~0.23%,难以辨别数据的真实变化形态。

2016年8月在测区内靠近N10°E的地方,工作人员开始修建围墙,围墙每隔10 m多就有一个钢筋水泥柱子,最近的柱子离N10°E测道供电极A极仅2.6 m,导致雨季时地电观测数据突然上升,上升幅度为7.35%,直至10月10日雨季结束后才又开始回落,电阻率值呈现方波变化。经分析研究认为,该时间段的变化属于测区环境和降雨共同作用的影响(见图3b),测区周围设施的建设改变了介质的导电结构,从而造成人工电场的分布变化,致使地电阻率观测值发生变化。

图3 观测环境干扰

2.3 雷电及降雨干扰

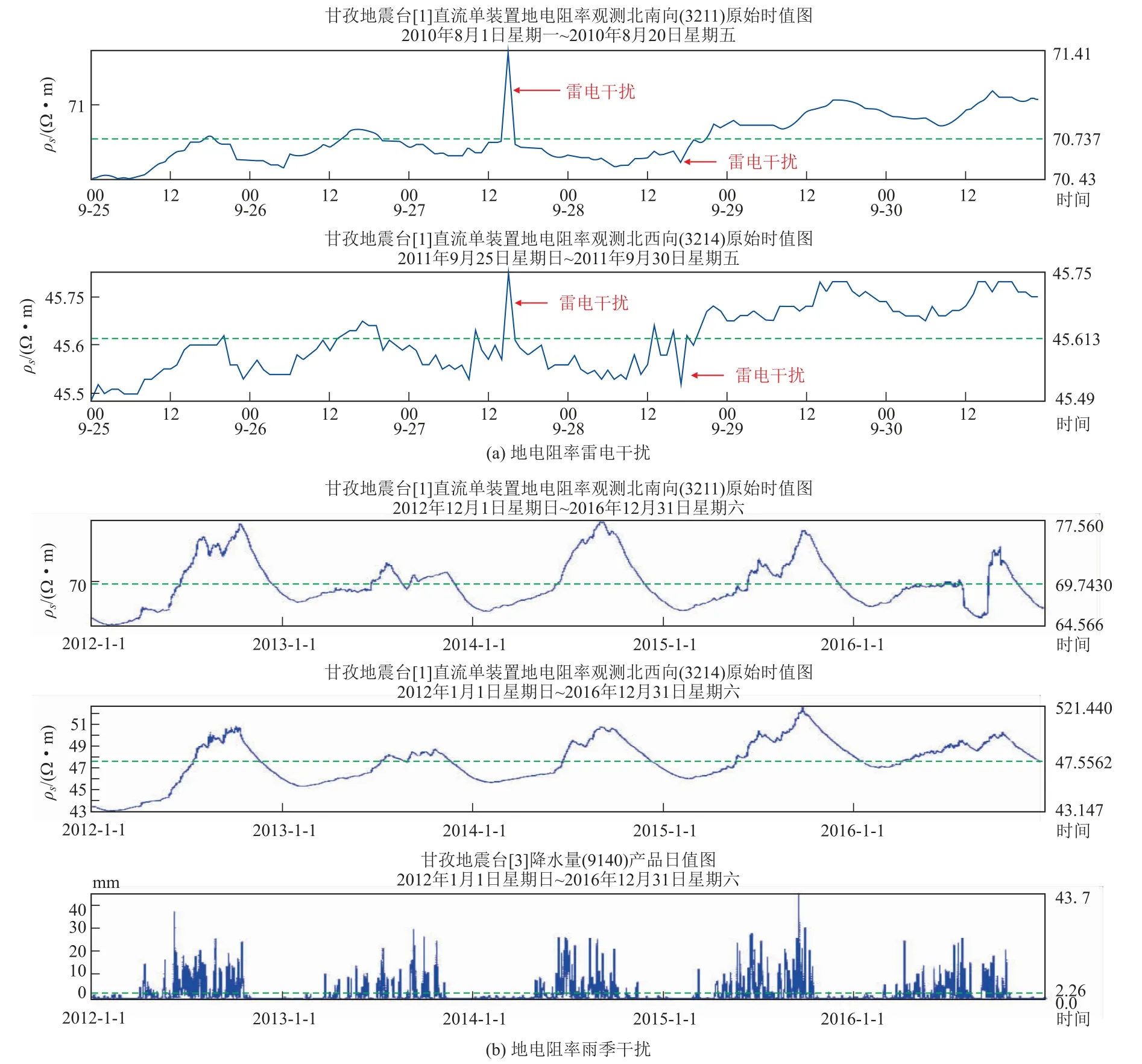

自然环境的变化对地电阻率的干扰较为普遍,降雨、温度、大风和降雪等变化均对地电阻率产生一定的影响。甘孜地电阻率的长周期变化形态主要是伴随着降雨变化而产生的,也是地电年变化产生的主要原因。甘孜台地处高原,雷电天气较多,尽管台站加强管理措施,遇强雷电时及时关闭交流电源,并在天气特别恶劣的情况下,断开交流电,在实际工作中受到的雷电干扰极少,但雷电对观测数据仍然有一定的影响,主要表现为观测曲线发生尖锐突跳,测值大幅度增大或减小,如图4a所示,2011年9月27日15∶00和9月28日17∶00电阻率值因雷电干扰造成数据突跳,突跳幅度跟雷电的强弱有关。

甘孜台每年1~3月和11~12月为少雨或无雨时节,降雨主要集中在每年的4~10月,历年平均降雨量在653~917 mm,为附近地区的少雨中心。甘孜台2012年1月至2016年12月及2018年1月至2019年12月的地电阻率和降雨量观测资料如图4b所示。表层介质电阻率随季节变化显著,夏季降水量较多且表层水为液态,介质电阻率相对较低,冬季降水较少且甘孜台表层土壤处于冻结状态,介质电阻率较高。甘孜台两测道地电阻率在夏季降水量增加时,浅层介质电阻率值降低时观测值上升,而在冬季降水量减少和地表土层处于封冻,浅层介质电阻率值上升时观测值下降,年变形态表现为“夏高冬低”,与我国大多数台站地电阻率“夏低冬高”年变形态相反,同时年变幅度也较大,约为观测值的8%(图4b)。解滔等(2013)在分析2013年芦山地震前甘孜台地电阻率变化时,针对该现象采用表1中的层状电性结构,计算N10°E和N60°W测道各层介质影响系数,甘孜台两测道在供电极距250 m时地表两层介质对地电阻率的影响系数为负。因此在浅层介质电阻率受降雨影响季节性变化时,甘孜台的地电阻率数据表现出与之相反的年变化。同时两测道地表两层介质的影响系数也显著大于其他台站,表层介质相对变化量对地电阻率变化的贡献较大,因而甘孜台地电阻率的年变化幅度较大(刘川琴等,2017)。

图4 甘孜台雷电及雨季干扰曲线

2.4 人为干扰

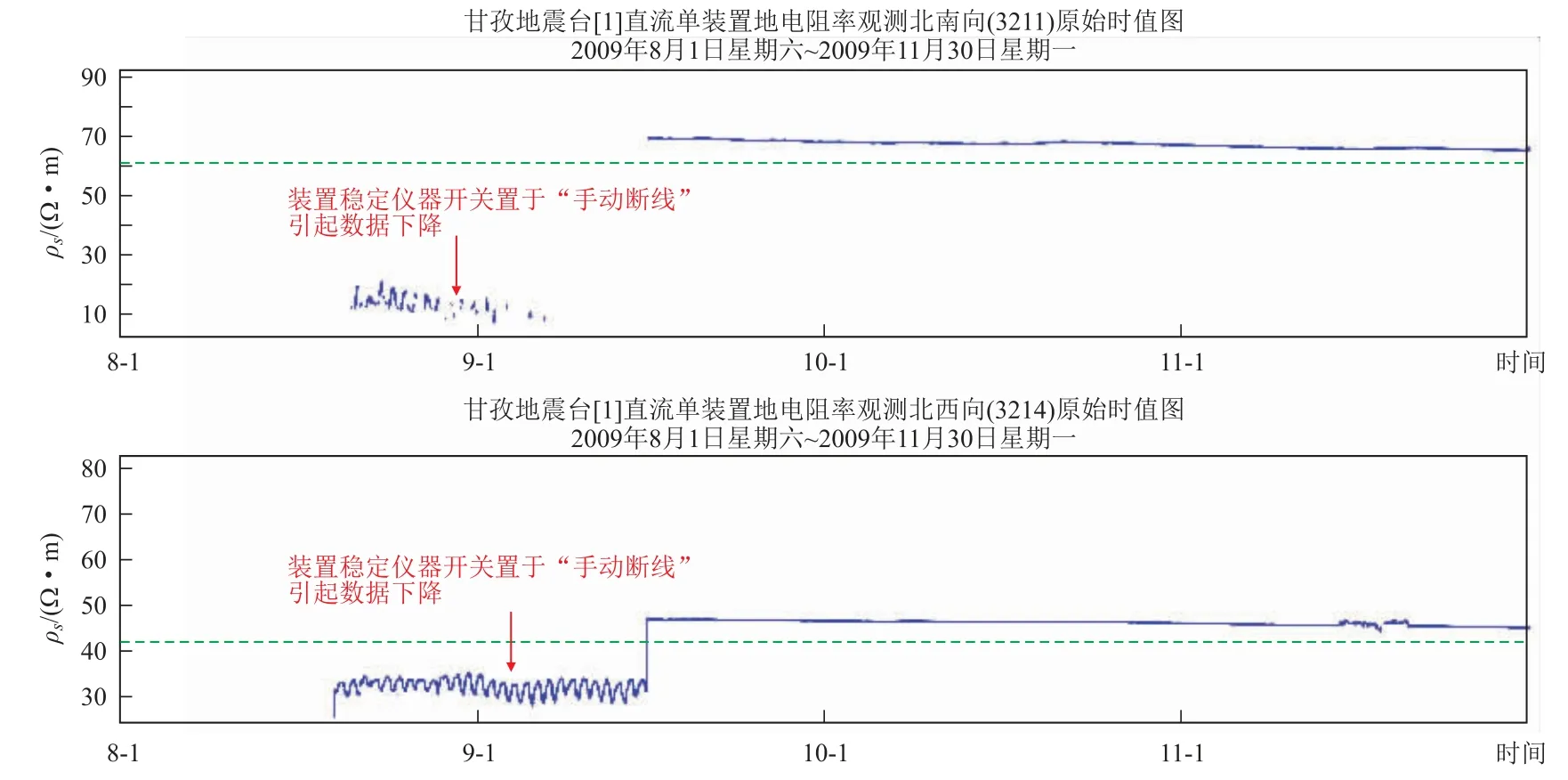

甘孜台因地理位置特殊,雷电强度大、频率高。为防止仪器遭雷击,在雷雨天有时会采取断电,关闭仪器的做法,引起数据缺记。另外,偶尔会因为观测人员操作不当出现干扰数据,如图5是2009年8月19日仪器遭雷击损坏,取回修好重新安装后,N10°E和N60°W两测道地电阻率值均出现数据减小现象,N10°E测道电阻率值较原始数据减小76.05%、N60°W测道电阻率值较原始数据减小28.6%,在查看相关仪器说明书后,发现仪器正常运行时装置系统稳定仪的开关应该置于“关”,而在8月19日安装好仪器后该开关置于“手动断线”,于9月15日发现问题后,并将开关置于“关”上后,数据恢复正常。

图5 装置系统设置错误干扰

2.5 其它不明原因干扰

原N10°E测道测量极距为120 m,2011年8月17日因317国道扩建,原测量电极位置被覆盖,两新测量电极位置各自向供电电极方向移动10 m,移动后测量极距为140 m。以表1中N10°E测道电性结构,采用二极装置滤波器算法计算N10°E测道在测量电极移动前后地电阻率变化,计算结果为:测量电极移动前的地电阻率为66.34Ω·m,测量电极移动后的地电阻率为70.38Ω·m,比移动前出现了4.04Ω·m的阶跃上升变化(如图6)。

图6 甘孜台N10°E测道测量极迁移前后曲线图

3 结论

地电阻率观测历史悠久,目前已有很多专家学者对地电阻率的干扰因素进行了详细分析,但各台站场地和环境的差异,使得地电干扰特征表现不同,结合甘孜台2009年以来的地电仪器运行情况及观测资料分析,甘孜台地电观测系统存在的干扰主要有以下五种:漏电、观测环境、雷电及降雨、人为因素和其他不明原因干扰。通过对甘孜地震台地电阻率的各种干扰分析与整理,明确了台站干扰分析的因素,为今后的观测数据分析及排除干扰奠定基础。