骨性Ⅲ类错畸形正颌手术对上气道容积的影响

宋丹 孙健 李亚莉 陈立强 陈晨 吴雨桐 邓楠 李莉

(1 青岛大学附属医院口腔颌面外科,山东 青岛 266003; 2 青岛大学口腔医学院;3 枣庄市立医院; 4 青岛市口腔数字医学与3D打印工程实验室; 5 青岛大学附属医院手术室)

1 对象与方法

1.1 研究对象

1.2 研究方法

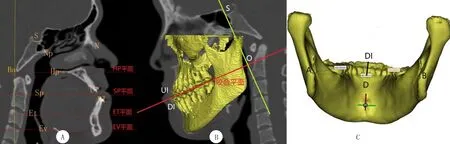

1.2.1上气道各标志点以及参考平面位置的设置上气道各标志点包括鼻咽顶点(Np)、硬腭后点(Hp)、悬雍垂尖点(Sp)、会厌尖点(Et)、会厌谷底点(Ev)、双侧上颌中切牙近中邻接点(UI)、双侧下颌中切牙近中邻接点(DI)。以眶耳平面为基准平面,通过标志点建立参考平面,将上气道进行分段,其中Np平面至Hp平面间为鼻段气道,Hp平面至Sp平面间为腭段气道,Sp平面至Et平面间为舌段气道,Et平面至Ev平面间为喉段气道(图1A)。

1.2.2观察指标及测量方法 收集患者术前和术后3个月时的上下颌骨及上气道的螺旋CT检查影像资料。以DICOM文件形式导入Mimics 20.0软件(深圳普天阳医疗科技有限公司)中,在气道阈值区间(-1 024~-400 Hu)建立气道三维数字化模型,通过参考平面对上气道三维数字化模型进行虚拟切割并测量上气道总容积及各段气道容积;计算术前和术后3个月气道容积的差值,以获得上气道总容积的变化量及各段气道容积的变化量,各段气道容积变化率=各段气道容积变化量/术前各段气道容积;蝶鞍中心定位S点,S点垂直于咬合平面点为O点(图1B),测量手术前后UI点至O点距离(上颌UI-O距离),手术前后的差值代表上颌骨咬合平面移动量;咬合平面与下颌骨升支后缘内侧交点标记A、B点,DI点与AB连线垂直交点为D点(图1C),测量DI点与D点间距离(下颌DI-D距离),手术前后差值代表下颌骨咬合平面移动量。所有数据均由同一位医生在同一时间进行测量,每项指标测量3次,结果取均值。

2 结 果

16例患者术后均无呼吸窘迫症状。患者术后3个月时鼻段气道容积、腭段气道容积较术前显著增大(t=-4.389、-4.378,P<0.05),舌段气道容积、喉段气道容积、上气道总容积较术前显著减小(t=6.086~8.092,P<0.05)。见表1。术前与术后3个月上颌UI-O距离分别为(49.02±6.19)、(52.30±5.81)mm,下颌DI-D距离分别为(81.97±5.75)、(76.12±4.76)mm,手术前后UI-O距离以及下颌DI-D距离比较差异有显著性(t=-12.103、14.552,P<0.05)。术后上颌骨咬合平面移动量为(3.28±1.08)mm,下颌骨咬合平面移动量则为(-5.84±1.56)mm,Pearson相关分析显示,上颌骨咬合平面移动量与鼻段气道容积、腭段气道容积变化率呈正相关(r=0.862、0.816,P<0.05);下颌骨咬合平面移动量与舌段气道容积、喉段气道容积变化率呈正相关(r=0.869、0.914,P<0.05)。

表1 手术前后各段气道容积比较

3 讨 论

A:气道各标志点及参考平面位置,B:UI点及O点位置,C:DI点及D点位置

目前在临床上关于正颌外科术后上气道变化的预测并未有统一的结论。上气道容积变化量与上下颌骨在咬合平面移动量等指标可以帮助进行术后上气道容积变化的预测,有助于完善正颌外科手术的术前设计,减少医源性呼吸窘迫的发生。而以往研究多是在二维平面基础上进行测量及分析[18],由于软硬组织变化不一致,致使最后手术前后上气道外形、容积变化量等指标的测量结果出现误差。研究证实下颌骨后退可以导致上气道容积减少[19]。以往在3D层面上的相关研究相对较少,随着3D数字化技术的发展,为上颌骨咬合平面移动量及下颌骨咬合平面移动量与各段气道容积变化率相关性研究提供了更为广阔的空间。本研究使用Mimics软件对术前及术后3个月的各段气道容积进行了测量,CT数据重建的数字化气道模型能比较准确反映上气道的轮廓,提升测量的准确性,能为术前设计提供更准确的参考依据。

对于上气道容积的影响是正颌手术无法避免的,上气道容积的变化与患者的睡眠呼吸联系最为密切。当下颌退缩距离较大时,个别患者会出现短暂的呼吸功能障碍症状[20]。在下颌骨后退≥6 mm时,舌咽段的气道容积缩小程度可高达41.39%[21]。一些研究发现虽然双颌手术向前移动了上颌骨,但上气道总容积的减少并未显著改善,术后舌段气道容积及喉段气道容积仍然显著减小[22-23]。上颌骨前徒量较少时,鼻咽段气道容积变化不明显[24]。然而,在上颌骨向前移动≥2 mm的情况下,鼻咽段气道容积会明显增加(13%~21%)[25]。本研究结果显示,正颌手术后上颌骨咬合平面移动量与鼻段气道容积、腭段气道容积变化率呈正相关,说明上颌骨咬合平面移动量是鼻段、腭段气道容积变化的影响因素;下颌骨咬合平面移动量与舌段、喉段气道容积变化率呈正相关,说明下颌骨咬合平面移动量是舌段、喉段气道容积变化的影响因素。双颌手术鼻段气道容积及腭段气道容积增大,同时舌段气道容积与喉段气道容积减小,但是上气道总容积在正颌手术后的检测结果仍然是呈现显著减小。这些都说明下颌骨在咬合平面的移动量是正颌手术后上气道总容积变化的主要影响因素。双颌手术向前移动了上颌骨,增加了鼻、腭段气道的容积,缓解了术后下颌骨后退的程度,从而对下颌后退引起的舌、咽段气道容积减少所致的呼吸功能障碍有着非常重要的改善作用[26-27]。

本研究的不足之处主要体现在,进行数据分析时存在年龄、性别、体质量指数等混淆因素;3D测量的精确度等也尚需进一步完善;样本量较少,后续应增加病例数做大样本的分析研究。