指向核心素养的问题整合教学研究

——以“原子的核式结构”为例

朱 健何 艳

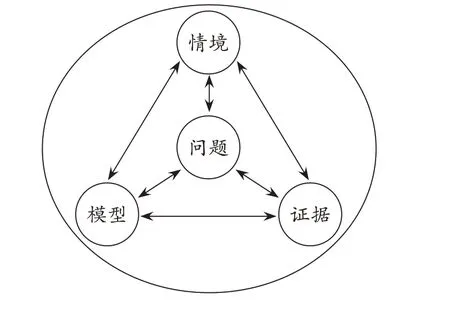

《普通高中物理课程标准(2017年版)》中明确阐述了物理学科4个核心素养和学业质量水平。[1]在我们的教学中,应当进一步厘清核心素养各维度各要素不同层次表现水平界定的差异,构建各要素之间的逻辑关系,发挥它们的整合优势。基于这样的理解,笔者构建了以问题为中心的“情境、模型、证据”整合教学模型,并对此进行分析。

一、模型解读

首先,笔者对课标中物理学科核心素养水平划分的表述用词进行了统计,发现提到“问题”21次、“情境”4次、“模型”5次、“证据”6次,基于此,将“问题、情境、模型、证据”作为整合研究的要素。其次,在研究有关“问题、情境、模型、证据”的物理教学文献与听评课过程中,发现两个倾向:(1)“孤立”深入倾向,在文献与教学中随处可见基于问题解决、生活情境、认知模型、证据意识与推理等培养核心素养的研究成果,从中我们很容易发现这些研究有“孤立”化的倾向,它们之间横向整合的研究明显不够;(2)“固执”循证倾向,循证是一种利用证据追求教学专业化与科学化的价值观,对物理教学循证化的过程能将教材的内容逻辑与学生的认知规律进行整合,提升教学的专业性与科学性。然而,每个学生都拥有复杂的情绪、情感和认知习惯,在教学中如不能将“问题、情境、模型、证据”有机整合并将情绪、情感融入其中,而只是“固执”循证的话,容易使学生形成理性思维强而感性思维弱的状况,最终影响他们创造性潜能的发挥。

为了克服上述两个倾向并发挥四要素在培养核心素养方面的整合优势,笔者构建了以问题为中心的“情境、模型、证据”一致性整合模型,如图1。

图1 问题中心的“情境、模型与证据”一致性整合模型

二、模型运用

笔者选择“原子的核式结构”进行教学呈现。之所以选择此节内容进行模型实践,主要考虑以下两点:(1)本节课的教学过程中蕴含着“问题、情境、模型、证据”四要素,且需要将它们充分整合才能让学生一步步深入认识原子的结构;(2)原子很小,通常学生看不见摸不着,选择生活实例进行类比时,对直观性与关联度要求较高,且整节课需要始终围绕“原子究竟是什么结构”这个中心问题,以原子结构模型演变的历史为线索,让学生经历“证据意识”“建构模型”“证据推理”“修正模型”等科学探究过程,这为“问题、情境、模型和证据”整合提供了丰富的素材。主要教学环节见文末表1。

表1 “原子的核式结构”主要教学环节(续)

表1 “原子的核式结构”主要教学环节

三、反思与改进

通过以上论证分析,结合模型实践过程,发现在三个方面需要进行深度思考与改进:问题研究过程中深度合作不够,建模思维活动过于内隐,证据推理与解释能力培养有待进一步提升等。为应对这些问题,笔者做了三点思考。

1.深度合作研究。

课堂教学中,我们常看到教师通过精心预设的问题来驱动学习,教学目标通常比较贴切,教学方式选择也比较合理。然而,无论是学习者、授课者还是观课者,都能感受到课堂中应答问题、建构模型、证据推理与解释等思维活动常因时间不够而研究不深。为了完成教学任务,授课者多数情况会选择浅尝辄止,使得学生根本无法“深思慢想”,师生、生生间的互动处于浅层次水平。为解决上述困境,需要做好三点:(1)研究问题可以来自学生问卷、访谈、观课及经验等,但要聚焦课堂教学中师生研究不深入或有质疑价值的问题,并能将前后解决过程用到的情境、规律、方法、方案与思想等联系起来,如笔者教学中的“原子究竟是什么结构”这一问题就需要深化合作研究;(2)要努力为学生创造更多研究他们自己所提出的问题的机会,让他们动手设计、实际操作解决问题,鼓励他们经过思考、转化,表述同伴的问题、模型与证据,激发他们的积极情绪,丰富他们的情感世界;(3)根据问题与个人特长分组(3人为宜)进行合作研究,合作研究过程中每个成员充分挖掘一切外界资源,教师根据各小组研究进展情况,与学生们商定展示交流的时间与形式。[2]

2.显化建模思维过程。

课堂中因建模思维活动过于内隐,导致思维能力培养模糊不清。因而可以基于真实的历史情境,建立问题与建模之间的互动关系,通过示范建模过程,为学生搭建合适的支架和提供多种有效的表达方式,借助深入的追问让其建模思维活动显化。这需要教师在设计活动时不被预设的方案牵着鼻子,应根据学生的实际反应和现实问题进一步追问和适时调整,保障建模思维活动外显可测。如在引导学生建构原子的核式结构模型时,提供卢瑟福面对α粒子散射实验证据时所说“这是我一生中从未有的最难以置信的事,它好比你对一张纸发射炮弹,结果被反弹回来而打到自己身上……”这一史实材料,追问“用汤姆生的原子模型预测,会出现什么现象?α粒子散射实验证据能推理出什么结论?什么模型能解释这些新证据呢?新模型如何解释α粒子散射实验现象?”通过这些追问显化学生建模思维过程。需要强调的是,无论预设还是生成的建模思维活动,在提升学生科学思维能力的同时,也要不断丰富他们的情感。

3.提升证据推理与解释能力。

“证据推理与解释”过程常较复杂且对能力要求高,学生很容易“卡壳”。面对“卡壳”,教师常采取主动干预,从而降低了“证据推理与解释”能力培养的效果。如何才能提升培养效果呢?需要做到三点:(1)所有的问题都应是学生实际可能碰到的问题,所有推理与解释活动的设计都要考虑学生的实际困难与需求;(2)在“证据推理与解释”活动过程中充分发挥学生的主观能动性,培养他们严谨的科学态度,增强他们的责任感;(3)需要给予学生充足的“推理与解释”时间,根据教学情况的需要,可以增设长时课。