基于谱效关联分析筛选竹叶椒挥发油抗菌质量标志物

李毛加,沙玉茹,罗晓敏,龚普阳,顾 健

西南民族大学药学院,四川 成都 610041

竹叶椒又称万花针、崖椒、蜀椒或藤椒等[1],是芸香科花椒属植物竹叶椒Zanthoxylum armatumDC.的果实,气香、味微甜而辛[2]。竹叶椒最早记载于《本草图经》,其种质资源丰富,广泛分布于我国四川、云南、贵州、西藏等地。由于竹叶椒具有温中燥湿、散寒止痛、驱虫止痒等功效[3],被广泛用于医药、食品、卫生、化妆品等多个领域。竹叶椒的药用部位为根、茎、叶、果实,根茎含有多种生物碱、木脂素等成分,果实主要富含挥发油。挥发油是竹叶椒药效物质组分之一,主要包含萜类、酮类、醛类、酯类、醇类等多种化合物[4]。研究发现,花椒属植物挥发油具有作为镇痛剂、抗氧化剂及抑菌药物的潜质[5]。课题组前期对竹叶椒不同部位进行抗菌活性筛选,发现竹叶椒挥发油部位抗菌效果最佳[6]。因此,本研究通过建立不同产地竹叶椒挥发油指纹图谱,结合抗菌活性评价,采用聚类分析法[7]、主成分分析法[8]以及灰色关联分析法[9],进一步研究其抗菌质量标志物(quality marker,Q-Marker)[10],为其质量控制提供参考依据。

1 材料

1.1 药材

采购不同产地竹叶椒(S1~S10),经西南民族大学药学院顾健教授鉴定均为芸香科花椒属植物竹叶椒Z.armatumDC.的果实。

1.2 菌株

大肠杆菌(编号45977)、金黄色葡萄球菌(编号45986)、红色毛癣菌(编号340195)、须鲜毛癣菌(编号340405)购自北京北纳生物科技有限公司。

1.3 药品与试剂

醋酸乙酯(批号20191112)、无水硫酸钠(批号20200612)、盐酸(批号20200311)、比浊管(批号20190522)购自天津化学试剂有限公司;石油醚(批号20191212)购自科龙化学有限公司;二甲基亚砜(DMSO,批号20200812)、生理盐水(批号20200111)、无水硫酸钠(批号20200313)、无水乙醇(批号20201112)购自天津福晨化学试剂有限公司;沙氏葡萄糖液体培养基(批号20190783)、肉汤培养基(批号20188771)购自北京北纳生物科技有限公司。

1.4 仪器

7980B 5977C气相色谱-质谱联用仪(美国安捷伦公司);JA2003型电子天平(上海舜宇恒平科学仪器有限公司);SB-4200D型超声波清洗仪(宁波新芝生物科技股份有限公司);MH-2000型电热套(北京科伟永兴仪器有限公司);ZWY-200D型智诚恒温培养振荡器、CHP-8型恒温培养箱(上海智诚分析仪器制造有限公司)。

2 方法

2.1 竹叶椒挥发油的制备

称取竹叶椒80 g,加入1.6 L水和数粒玻璃珠混合均匀,于电热套上缓慢加热至沸腾,保持微沸1 h,用无水硫酸钠吸收挥发油中残留水,即得竹叶椒挥发油。

2.2 不同产地竹叶椒挥发油指纹图谱的建立

2.2.1 供试品的制备 称取适量10批不同产地的竹叶椒挥发油,用甲醇配制成质量浓度为38.46 mg/mL的供试品溶液。

2.2.2 色谱条件 DB-5色谱柱(60 m×0.25 mm,0.25 μm);进样口温度为230 ℃;气化室温度为280 ℃;分流比为100∶1;进样量为1 μL;载气为氦气;色谱柱初始温度为40 ℃,以15 ℃/min升温至70 ℃,继续以0.5 ℃/min升至73 ℃;以5 ℃/min升至230 ℃,保持5 min;以20 ℃/min升至300 ℃,保持20 min。

2.2.3 质谱条件 电子轰击离子源;离子源温度为230 ℃;四级杆温度为150 ℃;扫描范围为m/z20~600;电离电压为70 eV。

2.3.4 竹叶椒挥发油指纹图谱的建立 按“2.2.1”项下方法制备供试品,进样测定。通过中药色谱指纹图谱相似度评价系统软件(2004A版),以S1批次样品图谱为参照图谱,采用中位数法,得到10批竹叶椒挥发油指纹图谱。

2.3.5 不同产地竹叶椒挥发油相似度分析及共有峰的指认 将10批竹叶椒挥发油指纹图谱保存为AIA格式,用2004A版指纹图谱相似度软件,对10批竹叶椒挥发油色谱指纹峰进行匹配。以S1批次样品的指纹图谱为保留时间参考标准,经过多点校正、自动匹配,自动匹配共生成16个共有峰,计算相似度。

2.3.6 聚类分析和主成分分析 将10批竹叶椒挥发油峰面积进行标准化处理,采用SPSS 26.0软件进行聚类分析和主成分分析。

2.4 方法学考察

2.4.1 样品稳定性试验 取S10批次供试品溶液,分别于0、4、8、12、24、48 h按“2.2.2”项下色谱条件进样测定,计算各主要色谱峰相对保留时间和相对峰面积的RSD,RSD均为2.0%~2.6%,表明样品稳定性较好。

2.4.2 仪器精密度试验 取S10批次供试品溶液,按“2.2.2”项下色谱条件连续进样6次,色谱峰峰面积RSD均小于2.8%,表明仪器精密度良好。

2.4.3 方法重复性试验 按“2.2.1”项下方法制备6份S10批次供试品溶液,按“2.2.2”项下色谱条件进样测定,色谱峰峰面积RSD均小于3.0%,表明该方法重复性良好。

2.5 竹叶椒挥发油抗菌实验

2.5.1 供试品的制备 适量称取10批不同产地竹叶椒挥发油,用DMSO溶液配制成质量浓度为100 mg/mL的供试品溶液。

2.5.2 菌悬液的制备 金黄色葡萄球菌、大肠杆菌分别于37 ℃生化培养箱中培养1 d,加入4 mL肉汤培养基。将菌悬液转入10 mL离心管中,于摇床摇晃4 h得到菌悬液,静置10 min。

将红色毛癣菌、须鲜毛癣菌分别划线接种于SDA平板,于28 ℃生化培养箱中培养7 d,向斜面加入3 mL无菌生理盐水,用接种环刮取。将菌悬液转入10 mL离心管中,于涡旋仪涡旋1 min,得到菌悬液,静置10 min。用沙氏葡萄糖液体培养基稀释成1×106cfu/mL的接种菌液。

2.5.3 含药滤纸片的制备 用打孔器把定性滤纸制成6 mm的圆形纸片,高压灭菌后,将其浸泡于竹叶椒挥发油供试品中。

2.5.4 含菌平板的制备 用涂布棒分别将200 μL金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、红色毛癣菌和须鲜毛癣菌的菌悬液均匀涂布于固体平板上,晾干。将平板分成3个区域并标记,用镊子将含药滤纸铺于平板标记区域,将平板倒置,于37 ℃生化培养箱中培养,每天观察抑菌效果,测量抑菌圈。

2.6 结合灰色关联分析法分析竹叶椒挥发油谱效关系

灰色关联分析法是建立中药谱效关系的常用方法之一。灰色关联分析法是通过计算指纹图谱共有特征峰与药效之间关联度的大小,以确定各共有特征峰对药效的贡献值[11-12]。本研究以金黄色葡糖球菌抑菌圈、大肠杆菌抑菌圈、红色毛癣菌抑菌圈、须鲜毛癣菌抑菌圈直径为参考序列,10批竹叶椒挥发油指纹图谱共有峰的峰面积为比较序列,采用灰色关联分析法,先将原始数据进行均值化处理,再求得绝对差序列、关联系数和关联度,最终确定关联度。

3 结果

3.1 不同产地竹叶椒挥发油含量

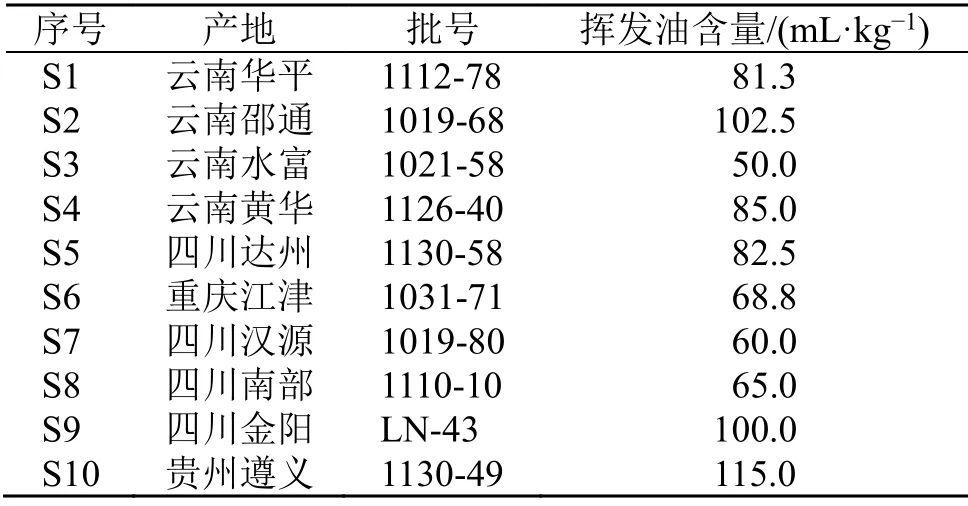

如表1所示,云南邵通、水富、黄华、华平4个地区竹叶椒挥发油含量为50.0~102.5 mL/kg;四川达州、汉源、南部、金阳4个地区竹叶椒挥发油含量为60.0~100.0 mL/kg;贵州遵义竹叶椒挥发油含量为115.0 mL/kg;重庆江津竹叶椒挥发油含量为68.8 mL/kg,表明不同产地的竹叶椒挥发油含量存在差异。

表1 不同产地竹叶椒挥发油含量Table 1 Contents of volatile oil of Z.armatum from different areas

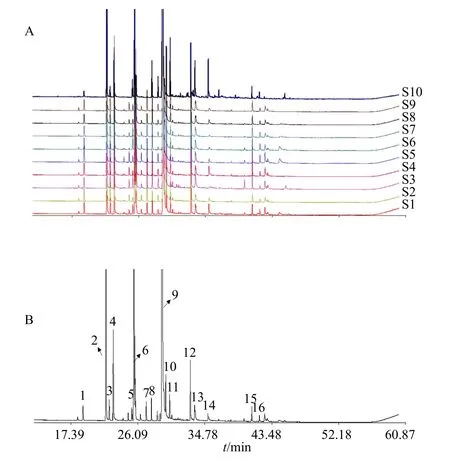

3.2 不同产地竹叶椒挥发油GC-MS指纹图谱

不同产地竹叶椒挥发油指纹图谱如图1所示,通过气-质数据库NIST08.LIB数据匹配对16个共有峰进行定性鉴别,结果如表2所示。其中,经面积归一化法测定各成分的质量分数,结果显示芳樟醇、柠檬烯及桧烯3种化合物质量分数较高。

表2 竹叶椒挥发油指纹图谱化学成分鉴定结果Table 2 Identification results of chemical constituents of volatile oil of Z.armatum

图1 10批竹叶椒挥发油GC-MS指纹图谱 (A) 和对照图谱 (B)Fig.1 GC-MS fingerprint of volatile oil of Z.armatumin in 10 batches (A) and reference substance fingerprint (B)

3.3 不同产地竹叶椒挥发油相似度分析

如表3所示,S1~S10批次间竹叶椒挥发油的相似度均大于0.97,表明10批竹叶椒挥发油具有高度的一致性和稳定性。

表3 不同产地竹叶椒挥发油相似度Table 3 Similarity of volatile oil of Z.armatum from different areas

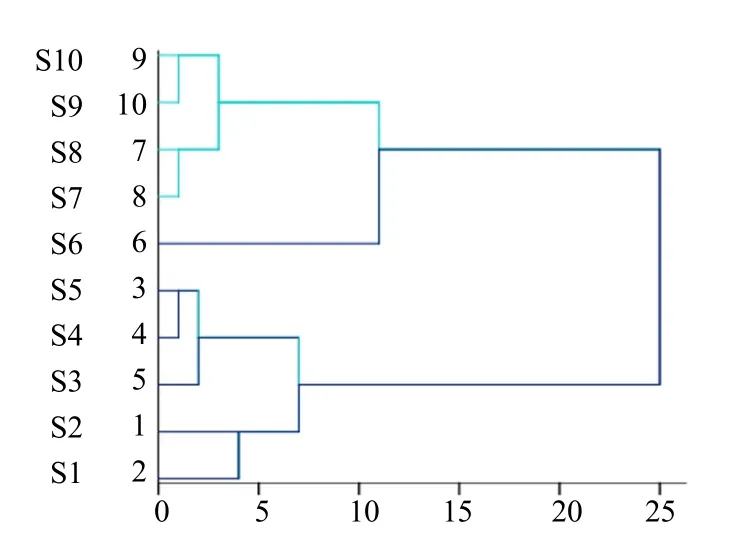

3.4 不同产地竹叶椒挥发油指纹图谱聚类分析

根据10批竹叶椒挥发油指纹图谱特征峰的峰面积进行聚类分析,如图2所示,所有样品被分成2类,第1类包括S7、S8、S9、S10批次;第2类包括S1、S2、S3、S4、S5、S6批次。四川汉源、四川南部、四川金阳、贵州遵义竹叶椒挥发油聚为1类;云南华平、云南邵通、云南水富、云南黄华、四川达州、重庆江津竹叶椒挥发油聚为1类,表明云南各地区竹叶椒品种相似,四川达州与四川汉源、南部和金阳地区竹叶椒品种具有差异;四川达州和重庆江津与云南各地区竹叶椒聚为一类;贵州遵义与四川各地区产地聚为一类,表明不同产地竹叶椒品种具有相似性。

图2 不同产地竹叶椒挥发油聚类分析Fig.2 Cluster analysis of volatile oil of Z.armatum from different areas

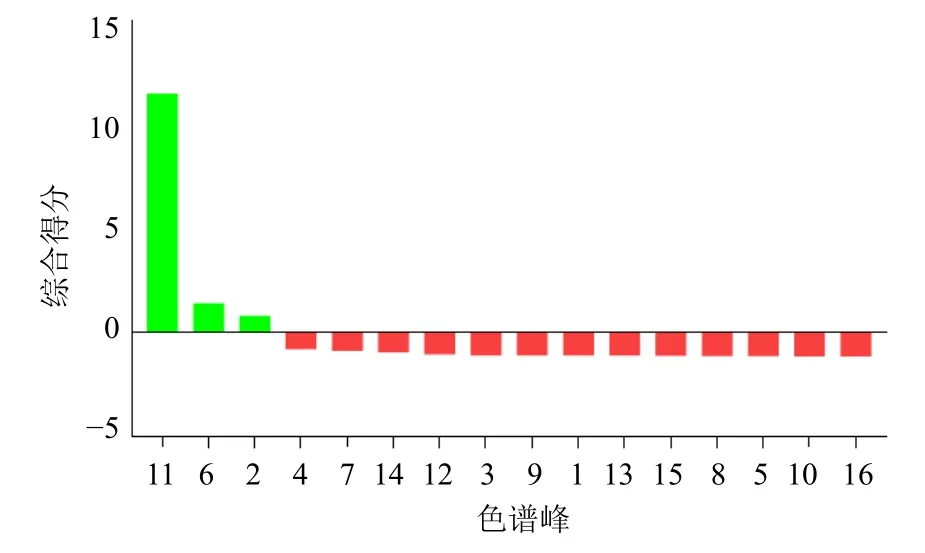

3.5 不同产地竹叶椒挥发油指纹图谱主成分分析

如图3所示,不同产地竹叶椒挥发油主成分分析综合得分排序为芳樟醇>柠檬烯>桧烯,表明芳樟醇可以作为竹叶椒挥发油质量评价的重要依据。

图3 竹叶椒挥发油主成分综合得分Fig.3 Comprehensive score of main components of volatile oil of Z.armatum

3.6 不同产地竹叶椒挥发油抑菌活性评价

如表4所示,不同产地竹叶椒挥发油对金黄色葡萄球菌的抑菌作用排序为S1>S2>S8>S4>S3>S9>S7>S5>S6>S10;不同产地竹叶椒挥发油对大肠杆菌的抑菌作用排序为S9>S4>S7>S8>S1>S6>S10>S3>S2>S5;不同产地竹叶椒挥发油对红色毛癣菌的抑菌作用排序为S5>S8>S4>S7>S2>S6>S10>S9>S1>S3;不同产地竹叶椒挥发油对须鲜毛癣菌的抑菌作用排序为S5>S4>S2>S10>S6>S8>S7>S9>S1>S3。表明不同产地竹叶椒挥发油对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、红色毛癣菌、须鲜毛癣菌均有较好的抑制作用,其中云南华平产地竹叶椒挥发油对金黄色葡萄球菌抑菌效果最佳;四川金阳产地的竹叶椒挥发油对大肠杆菌抑菌效果最佳,四川达州产地的竹叶椒挥发油对红色毛癣菌和须鲜毛癣菌的抑菌效果最佳。

表4 不同产地竹叶椒挥发油抑菌圈直径 ( ±s , n=3)Table 4 Diameter of bacteriostatic zone of volatile oil of Z.armatum from different areas ( ±s , n=3)

表4 不同产地竹叶椒挥发油抑菌圈直径 ( ±s , n=3)Table 4 Diameter of bacteriostatic zone of volatile oil of Z.armatum from different areas ( ±s , n=3)

批次 抑菌圈直径/mm金黄色葡萄球菌 大肠杆菌 红色毛癣菌 须鲜毛癣菌S1 26.56±0.18 21.09±2.19 14.97±0.71 10.16±0.09 S2 24.00±1.13 18.83±1.91 21.39±0.95 13.59±0.63 S3 19.65±1.73 19.35±0.68 13.08±0.49 9.23±0.48 S4 20.79±2.53 24.80±0.69 22.40±1.00 14.40±0.82 S5 18.66±2.17 14.35±0.84 23.29±0.79 15.88±0.66 S6 17.24±1.79 19.67±1.51 19.71±0.41 13.08±0.79 S7 18.84±0.67 23.65±0.21 21.74±0.94 12.67±0.42 S8 22.57±2.07 23.31±0.46 23.24±0.64 12.97±0.76 S9 19.13±0.15 26.05±1.23 15.03±0.72 10.47±0.58 S10 15.00±1.09 19.52±0.46 18.16±0.79 13.58±0.82

3.7 结合灰色关联法分析竹叶椒挥发油谱效关系

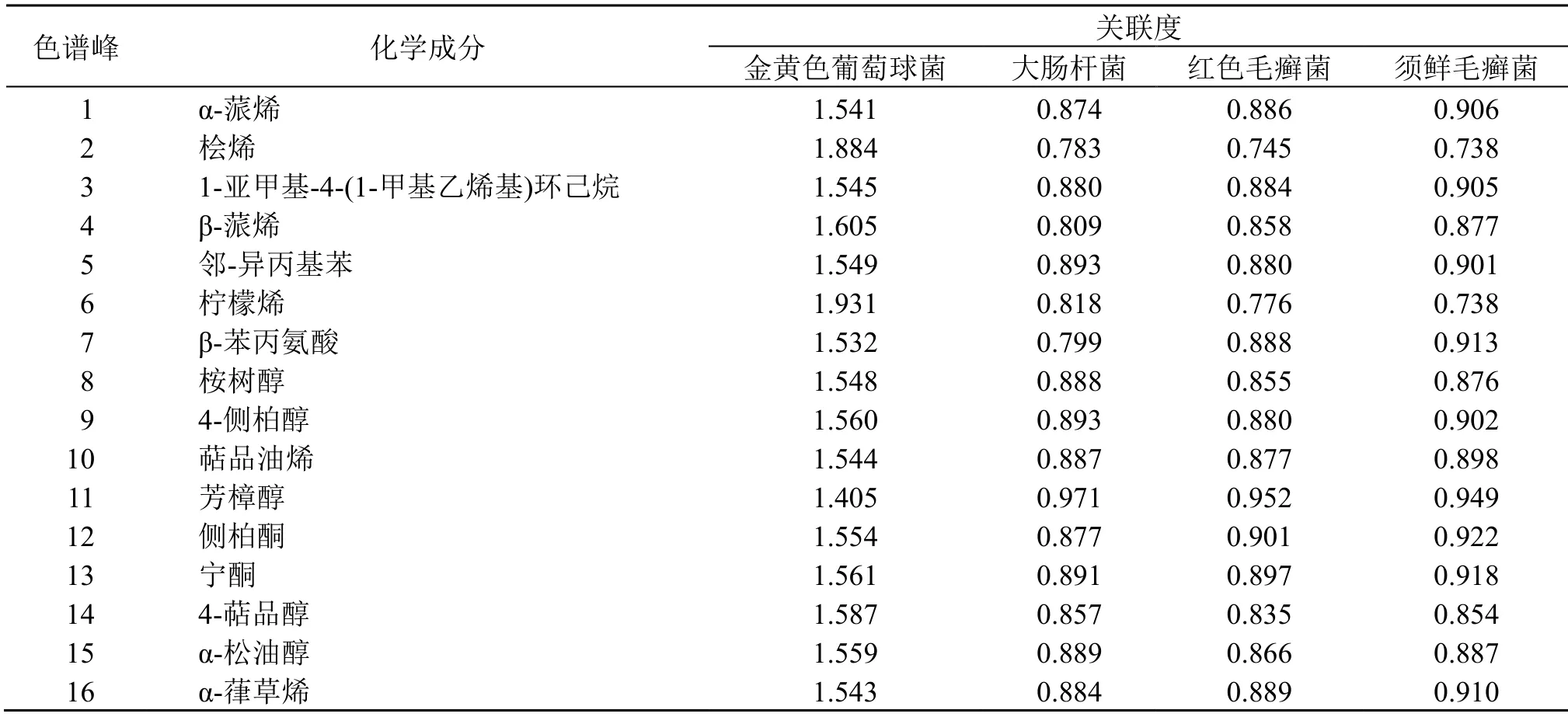

如表5所示,竹叶椒挥发油共有峰与金黄色葡萄球菌抗菌作用的贡献关联度均大于1.41。其中色谱峰6(柠檬烯)与抑制金黄色葡萄球菌相关性最强,关联度为1.931;各色谱峰与大肠杆菌关联度均大于0.78,其中色谱峰11(芳樟醇)与抑制大肠杆菌关联度较高。竹叶椒挥发油共有峰与抗红色毛癣菌作用的关联度均大于0.74,其中色谱峰11(芳樟醇)是抑制红色毛癣菌关联度最强的色谱峰,其次为色谱峰12(侧柏酮);各色谱峰与抗须鲜毛癣菌作用关联度均大于0.73,其中色谱峰11(芳樟醇)与色谱峰12(侧柏酮)较高。综合灰色关联结果表明,柠檬烯、芳樟醇、侧柏酮是竹叶椒挥发油中主要的抗菌潜在活性成分。

表5 竹叶椒挥发油色谱峰与抑菌作用的关联度Table 5 Correlation degree between chromatographic peak and antibacterial effect of volatile oil of Z.armatum

4 讨论

竹叶椒作为花椒的亚属,是食品或保健食品开发的重要原料[13],但其质量标准体系构建尚未完善。为构建完善的的竹叶椒质量标准体系,将其挥发油主要成分与功效相对应,本研究通过建立不同产地竹叶椒挥发油指纹图谱,通过GC-MS定性分析,鉴定出16个共有峰的化学成分,并采用聚类分析以及主成分分析法,分析出同一地区不同产地的竹叶椒品种存在差异性。通过计算主成分综合得分,发现芳樟醇与柠檬烯是其最主要的化学成分,提示芳樟醇和柠檬烯可在不同产地竹叶椒质量区分中发挥重要的作用,可作为其Q-Marker的潜在候选化合物。

竹叶椒主要成分为柠檬烯、芳樟醇等挥发性物质,柠檬烯对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有抑制作用[14-16],芳樟醇对红色毛癣菌、须鲜毛癣菌具有抑制作用[17],表明竹叶椒挥发油中的多种成分可能通过协同作用发挥抗菌作用。本研究根据竹叶椒临床适应证特点,选择了金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、红色毛癣菌和须鲜毛癣菌进一步确证竹叶椒挥发油的抑菌作用。为进一步筛选竹叶椒挥发油的抗菌活性成分,借助灰色关联分析法发现柠檬烯对金黄色葡萄球菌可能存在较强的抑制作用,芳樟醇与侧柏酮对大肠杆菌、红色毛癣菌及须鲜毛癣菌具有较好的抑制活性。

综上所述,本研究发现竹叶椒挥发油的抗菌作用来源于多种成分,芳樟醇、柠檬烯、侧柏酮可能为竹叶椒的抗菌Q-Marker,为其质量评价以及控制提供了一定的数据支持与理论基础。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突