中西医结合治疗原发性高血压并发心房颤动有效性和安全性的Meta分析

陶诗怡,张 瑾,于林童,张兰鑫,黄 力

1.北京中医药大学,北京 100029

2.中国中医科学院广安门医院,北京 100053

3.中日友好医院,北京 100029

高血压是我国第一大慢性疾病,《中国心血管病报告2018》显示,我国高血压现患人数高达2.45亿[1]。目前高血压患病人数仍以每年300万左右的速度递增,而全球高血压并发症死亡人数更是达到940万[2],心律失常并发症位列榜首,其中心房颤动发病率最高。数据显示,高血压患者并发房颤的几率较非高血压患者增加1.8倍,形成永久性房颤的可能增加1.5倍,若不及时治疗,可导致脑卒中、心肌梗死和心力衰竭等危重疾病,严重威胁生命健康[3-4]。近年来临床已开展多项中西医结合治疗原发性高血压并发心房颤动的前瞻性随机对照研究,并证实其有良好疗效,但尚缺乏针对其安全性和有效性的系统评价。为进一步分析中西医结合治疗优势,本研究采用循证医学方法,对目前国内外公开发表的中西医结合治疗原发性高血压并发房颤的临床试验进行系统评价,以期为临床实践提供参考。

1 资料与方法

1.1 纳入标准

纳入标准应当符合PICO-S原则:(1)P(population):临床明确诊断为原发性高血压基础疾病上并发房颤的患者,患者年龄、性别、病程、病例来源、地域、种族不限。(2)I(intervention):治疗组在对照组的基础上联用中药治疗,若2组受试者同时接受一般辅助疗法,则辅助疗法应一致。(3)C(comparison):对照组采用高血压并发房颤西医常规治疗药物。中西药药物种类及剂型不限,给药方式为口服。(4)O(outcome):主要指标为治疗后总有效率和P波离散度(P wave dispersion,Pd),次要指标为治疗后的左房内径(left atrial diameter,LAD)、射血分数(ejection fraction,EF)、收缩压(systolic blood pressure,SBP)、舒张压(diastolic blood pressure,DBP)及不良事件。(5)S(study):研究类型为中西医结合治疗原发性高血压并发心房颤动的随机对照试验(randomized controlled trial,RCT),文献语种限定为中文和英文。医院级别不限,患者来自门诊或病房均可。

1.2 排除标准

(1)重复发表或研究数据重复的文献(前者保留1篇,后者保留数据最全的1篇);(2)治疗组干预措施为非中西结合治疗;(3)研究对象包括由冠心病、风湿性心脏病等其他基础疾病并发的房颤;(4)研究对象合并心肝肾功能衰竭、肿瘤等其他严重疾病;(5)数据不完整或前后不对应,或无法获取全文的文献。

1.3 文献检索策略

计算机检索8个数据库:中国知网(CNKI)、万方数据库(Wanfang)、中文科技期刊全文数据库(VIP)、中国生物医学文献数据库(CBM)、PubMed、Web of Science、Cochrane Library、Embase;检索时限为建库至2020年11月,同时通过手工检索等其他途径补充文献。中文检索词包括“高血压”“原发性高血压”“房颤”“心房颤动”“随机”“临床”“试验”“观察”“研究”“中医药”“中药”,英文检索词包括“hypertension”“primary hypertension”“essential hypertension”“atrial fibrillation”“auricular fibrillation”“random allocation”“randomized controlled trial”“clinical trial”“clinical observation”“Traditional Chinese medicine”“Chinese herb”“TCM”,采取主题词结合自由词的检索方式。

1.4 文献筛选与数据提取

由2位研究者独立进行,借助EndNote X9软件剔除重复文献后,通过浏览题目、摘要和阅读全文逐步筛选文献,并根据事先所设计的Excel资料提取表对符合纳入标准的文献进行数据提取,筛选和提取完成后均进行交叉核对,意见分歧时通过讨论达成一致或与第3人协商解决。数据提取内容包括:第一作者姓名、发表年份、研究方法学信息、样本量、性别和平均年龄、基线可比性、干预措施、疗程、结局指标、不良事件等。

1.5 偏倚风险评价

由2位研究者独立进行,根据Cochrane Reviewers Handbook 5.1.0偏倚风险评估工具[5],从研究随机序列生成和随机隐藏,患者和工作人员及结局评价者盲法,不完整结局数据,选择性报告结局及其他偏倚来源7个方面对纳入研究进行方法学质量评估,并对每项做出低风险(low risk)、高风险(high risk)和风险不清楚(unclear risk)的判定,最后进行交叉核对,意见分歧时通过讨论达成一致或与第3人协商解决。

1.6 统计分析

采用Cochrane协作网提供的Review Manager 5.3软件进行Meta分析。二分类变量采用相对危险度(relative risk,RR),连续性变量采用均数差(mean difference,MD)作为效应指标,二者均计算95%可信区间(confidence interval,CI)。采用χ2检验判定研究间异质性,以I2等于25%或50%将异质性划分为低、中、高,若P>0.10,I2<50%则提示异质性可接受,选用固定效应模型分析;反之则提示异质性较大,选用随机效应模型分析,并逐一剔除文献进行敏感性分析,寻找异质性来源,或进行亚组分析以明确是否存在临床特点和方法学异质性。对纳入文献大于10篇的结局指标采用漏斗图分析发表偏倚。

2 结果

2.1 文献筛选流程

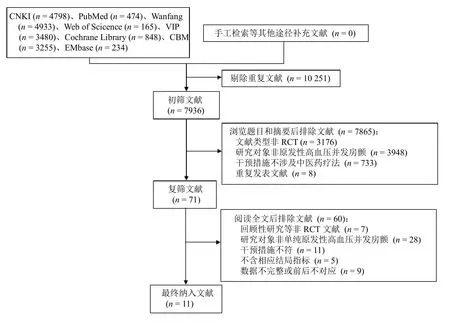

按照检索策略检索得到18 187篇相关文献,其中CNKI 4798篇,Wanfang 4933篇,VIP 3480篇、CBM 3255篇,PubMed 474篇、Web of Science 165篇,Cochrane Library 848篇、EMbase 234篇。删除重复研究后得到初筛文献7936篇,浏览题目和摘要后排除7865篇,对剩余71篇进行全文阅读,按照纳排标准进行筛选,最终纳入11篇[6-16]进行Meta分析。文献筛选流程图见图1。

图1 文献筛选流程Fig.1 Screening process of literature

2.2 纳入研究的基本特征

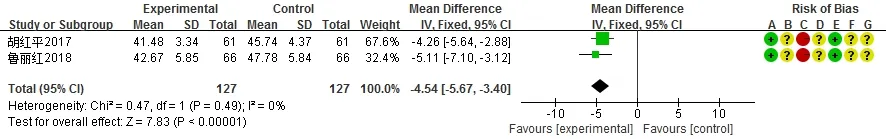

共纳入11项研究[6-16],包含1124例患者,治疗组567例,对照组557例;其中男性患者617例,女性507例;试验最大疗程48周、最小疗程4周。各研究治疗组与对照组患者年龄、性别及高血压、房颤病情与病程等一般资料具有可比性,研究方法中均提到“随机”分组。结局指标中7项研究报道了治疗后总有效率[6-7,9-12,15],2项研究报道了Pd[13-14],8项研究报道了LAD[8-14,16],4项研究报道了EF[7,10,12,16],4项研究报道了SBP和DBP[6,8,13-14],7项研究报道了有无不良事件[6,8-9,12-15]。纳入研究的基本特征见表1。

表1 纳入研究的基本特征Table 1 General characteristics of included study

2.3 纳入研究偏倚风险评价

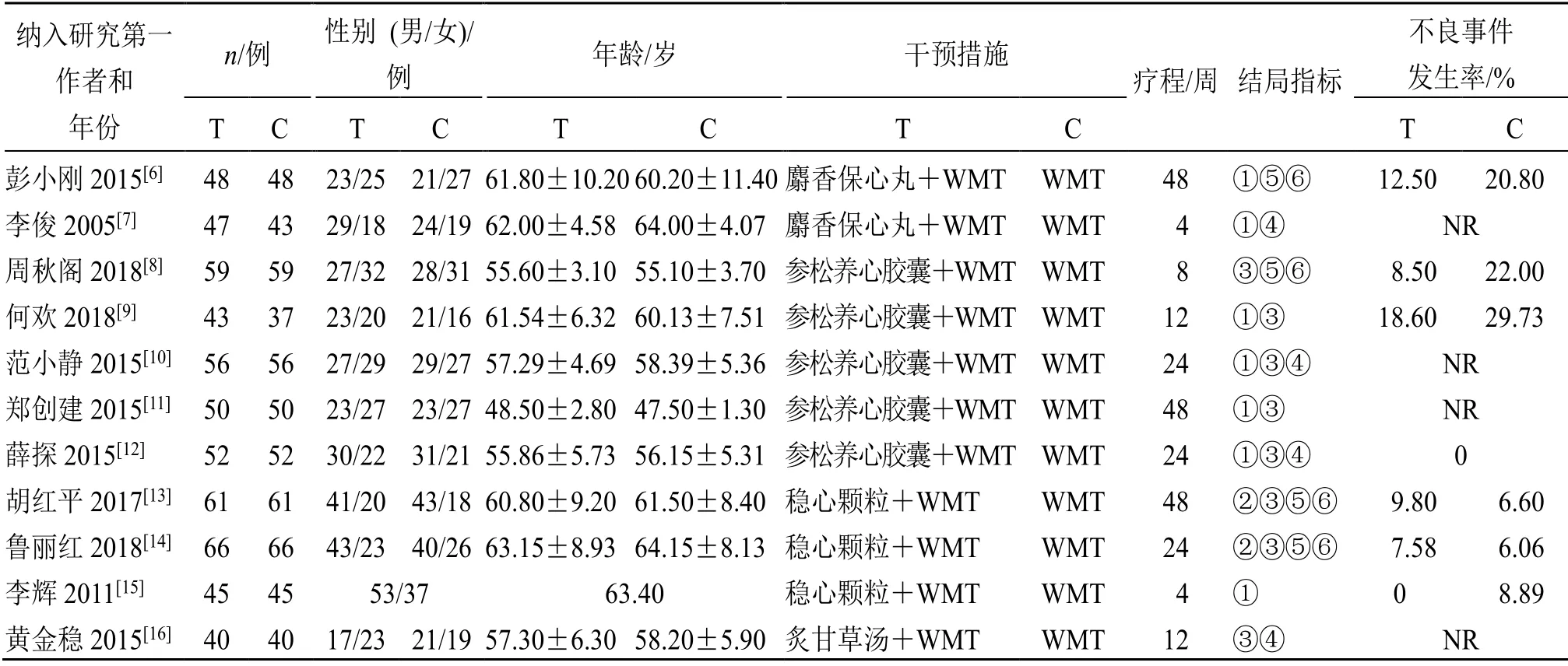

纳入的11项研究中,5项[8-9,11,13-14]报道了随机方法,均为随机数字表法,评价为低风险;1项[10]分别按住院号尾号单双及入院时间分组,含有系统性的非随机成分,评价为高风险;其余研究仅有“随机”字样,未报告具体方法,评价为风险不清楚。11项研究均未提及随机隐藏方案,评价为风险不清楚。所有研究均未提及盲法,未设置阳性药物或安慰剂模拟对照,治疗组与对照组干预措施差异较明显,认为未能实现盲法,结局可能会受此影响,评价为高风险。所有研究均未报道结局评价者盲法,评价为风险不清楚。2项研究[7,9]治疗组和对照组例数不同,不确定是否存在数据缺失,评价为风险不清楚;其余研究2组例数相同,认为不存在数据缺失,评价为低风险。所有研究均未描述是否报告预设结局指标和其他偏倚可能,评价为风险不清楚。纳入研究偏倚风险评价见图2。

图2 纳入研究偏倚风险评价Fig.2 Risk assessment of bias graph of included trials

2.4 Meta分析

2.4.1 治疗后总有效率 7项研究[6-7,9-12,15]报道了治疗后总有效率,异质性检验显示研究间存在低异质性(P=0.35,I2=11%)。对7项研究采用固定效应模型合并效应量,结果显示治疗组疗效优于对照组,差异具有统计学意义(RR=1.29,95% CI [1.20,1.40],P<0.000 01),表明与单纯西医常规治疗相比,中西医结合治疗可进一步提高原发性高血压并发房颤患者治疗后总有效率,见图3。

图3 治疗后总有效率的Meta分析森林图Fig.3 Forest plot of Meta-analysis in total effective rate

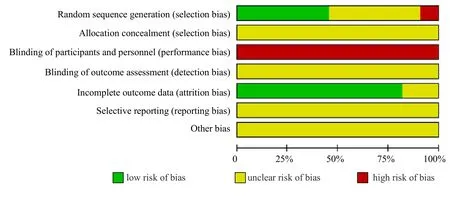

2.4.2 治疗后Pd 2项研究[13-14]报道了Pd,异质性检验显示各研究间存在低异质性(P=0.49,I2=0)。采用固定效应模型合并效应量,结果显示2项研究治疗组疗效优于对照组,差异具有统计学意义(MD=-4.54,95% CI [-5.67,-3.40],P<0.000 01),表明中西医结合治疗比单纯西医常规治疗对原发性高血压并发房颤患者Pd的减小程度更加显著,见图4。

图4 P波离散度的Meta分析森林图Fig.4 Forest plot of Meta analysis in Pd

2.4.3 治疗后超声心动图

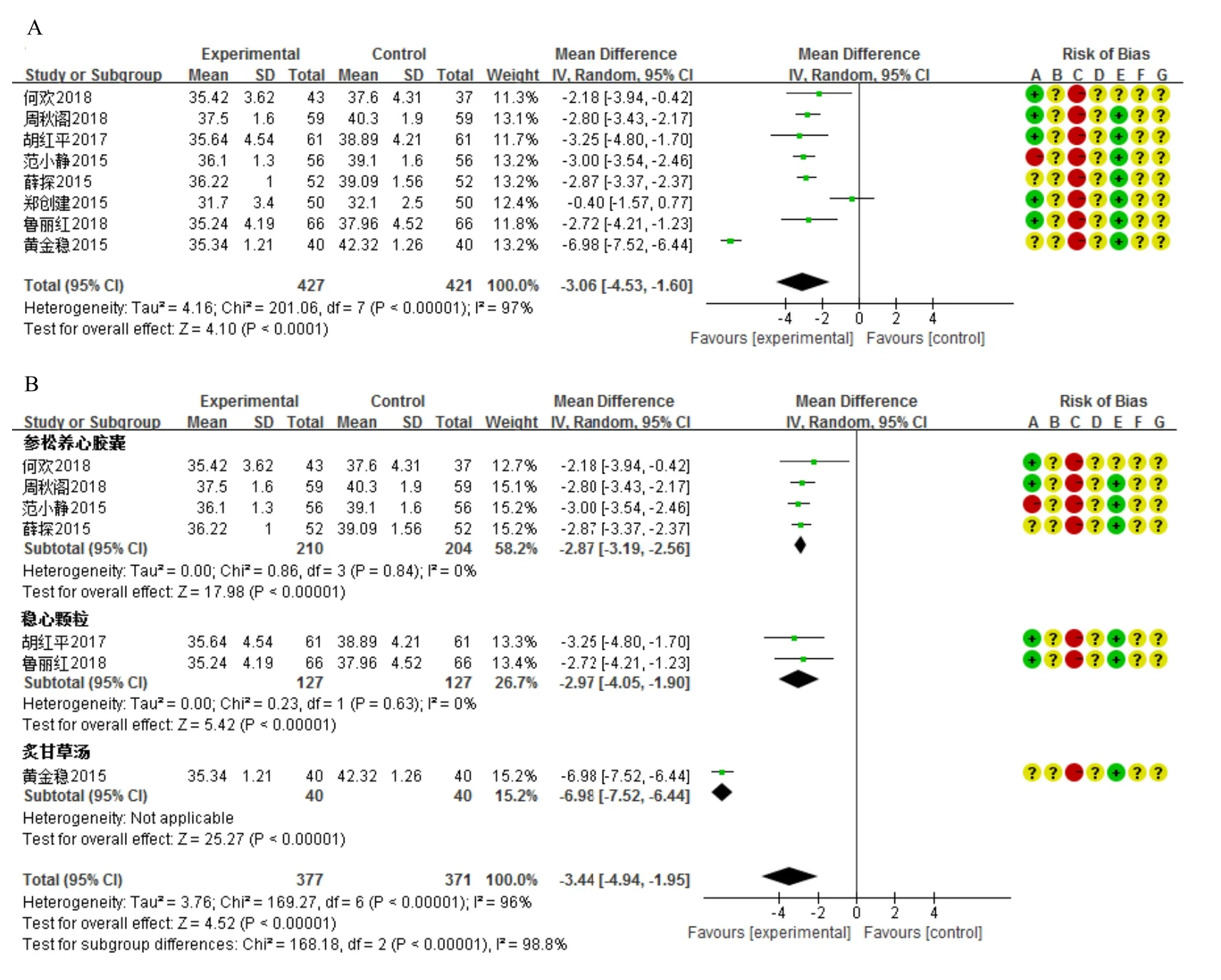

(1)LAD:8项研究[8-14,16]报道了LAD,异质性检验显示研究间存在高度异质性(P<0.000 01,I2=97%)。对8项研究采用随机效应模型进行合并分析,结果显示治疗组疗效优于对照组,差异具有统计学意义(MD=-3.06,95% CI [-4.53,-1.60],P<0.000 1),提示中西医结合治疗比单纯西医常规治疗对减小原发性高血压并发房颤患者LAD的疗效更明显,见图5-A。

由于研究间存在高度异质性,需要进一步分析寻找异质性来源。通过逐一剔除文献进行敏感性分析,异质性未见明显降低。根据样本量、疗程等进行亚组分析,各组内异质性仍较高。根据中药干预措施进行亚组分析,可分为参松养心胶囊组、稳心颗粒组和炙甘草汤组,除参松养心胶囊组外,其余2组组内异质性较低。在参松养心胶囊组组内通过逐一剔除文献寻找组内异质性来源,结果显示当剔除郑创建等[11]的研究时,异质性显著降低(P=0.84,I2=0)且治疗组疗效优于对照组(MD=-2.87,95%CI [-3.19,-2.56],P<0.000 01),提示郑创建等[11]研究可能为异质性来源,见图5-B。通过追溯原文献资料发现,郑创建等[11]治疗组疗程为48周,显著大于同组其他研究疗程,并且受试者平均年龄最小,故考虑疗程和年龄差异可能是导致该研究与其他研究差异较大的重要因素。

图5 左房内径的Meta分析森林图Fig.5 Forest plot of Meta-analysis in LAD

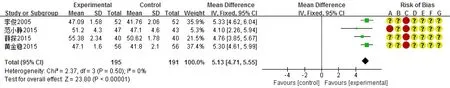

(2)EF:4项研究[7,10,12,16]报道了EF,异质性检验显示研究间存在低度异质性(P=0.50,I2=0)。采用固定效应模型进行合并分析,结果显示治疗组疗效优于对照组,差异具有统计学意义(MD=5.13,95% CI [4.71,5.55],P<0.000 01),表明中西医结合治疗比单纯西医常规治疗对原发性高血压并发房颤患者EF的改善程度更加明显,见图6。

图6 射血分数的Meta分析森林图Fig.6 Forest plot of Meta analysis in EF

2.4.4 治疗后血压

(1)SBP:4项研究[6,8,13-14]报道了SBP,异质性检验显示研究间存在高度异质性(P<0.000 1,I2=87%)。对4项研究采用随机效应模型进行合并分析,结果显示治疗组疗效优于对照组,差异具有统计学意义(MD=-7.48,95% CI [-14.65,-0.31],P=0.04),表明与单纯西医常规治疗相比,中西医结合治疗对原发性高血压并发房颤患者SBP的降低幅度更大,见图7-A。

由于研究间存在高度异质性,需要进一步分析找寻异质性来源。通过逐一剔除文献进行敏感性分析,结果显示当剔除周秋阁[8]研究时,异质性显著降低(P=0.34,I2=7%)且治疗组疗效优于对照组(MD=-10.86,95% CI [-13.90,-7.83],P<0.000 01),提示周秋阁[8]研究可能为异质性来源,见图7-B。通过追溯原文献资料发现,在样本量、性别比例等方面4项研究无明显差异,而周秋阁[8]疗程为8周,其他3项研究疗程为24周或48周,疗程差异较大,并且该项研究受试者平均年龄最小,提示疗程和年龄差异可能是异质性来源。

图7 收缩压的Meta分析森林图Fig.7 Forest plot of Meta analysis in SBP

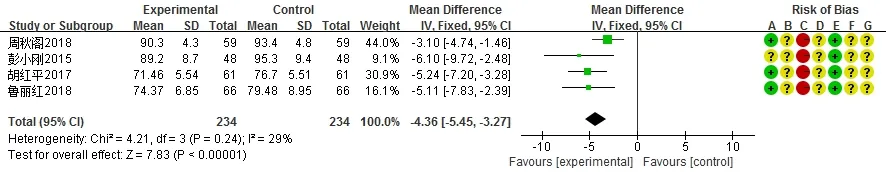

(2)DBP:4项研究[6,8,13-14]报道了DBP,异质性检验显示研究间存在中度异质性(P=0.24,I2=29%)。对4项研究采用固定效应模型进行合并分析,结果显示治疗组疗效优于对照组,差异具有统计学意义(MD=-4.36,95% CI [-5.45,-3.27],P<0.000 01),表明与单纯西医常规治疗相比,中西医结合治疗对原发性高血压并发房颤患者舒张压的降低幅度更大,见图8。

图8 舒张压的Meta分析森林图Fig.8 Forest plot of Meta analysis in DBP

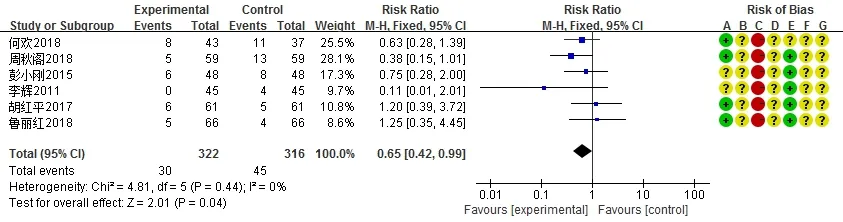

2.4.5 不良事件发生率 7项研究[6,8-9,12-15]报道了有无不良事件,其中6项[6,8-9,13-15]发生了不良事件,异质性检验显示研究间存在低度异质性(P=0.44,I2=0)。采用固定效应模型合并效应量,结果显示治疗组不良事件事件发生率低于对照组,差异具有统计学意义(RR=0.65,95% CI [0.42,0.99],P=0.04),提示中西医结合治疗相比单纯西医治疗具有较好的安全性,见图9。

图9 不良事件发生率的Meta分析森林图Fig.9 Forest plot of Meta analysis in adverse events

6项研究[6,8-9,13-15]报道治疗过程中发生了不良事件,共计75例,治疗组30例,不良事件发生率为9.32%,包括19例轻微消化道症状,6例轻微全身反应,5例心脑血管事件;对照组45例,不良事件发生率为14.24%,包括23例轻微消化道症状,8例轻微全身反应,14例心脑血管事件。

2.5 发表偏倚分析

各项结局指标纳入文献均小于10篇,故暂未使用漏斗图分析发表偏倚。

3 讨论

目前,心血管疾病已成为全球发病率和致死率最高的疾病,长期高血压状态正是导致心血管疾病患病率持续增长的重要危险因素[17]。长期高血压可能导致不完全性房内阻滞、纤维化,增加异位电活动,加重心房肌内电生理活动的非均质性程度,最终导致心肌结构重构和电重构[18]。而并发房颤的高血压患者,由于心肌肥厚时冠脉血流储备下降,加之高血压易发生冠状动脉粥样硬化,更易促使心肌缺血而加重心脏病变,形成高血压心脏病的恶性循环[19]。药物治疗仍是目前临床中治疗房颤的主要方法,常用胺碘酮等药物复律,但有资料显示,其1年内窦性维持率为40%~60%,对左房重构无显著疗效,长期疗效并不理想[13]。

原发性高血压并发房颤属于中医学“头晕”“心悸”等范畴,历代医家认为其发生与肝阳上亢和气阴两虚有密切关系,治疗多益气养阴、活血通络为主。本研究共纳入11项RCTs,包含麝香保心丸、参松养心胶囊、稳心颗粒、炙甘草汤等中药干预措施,主要从治疗后总有效率、Pd、LAD、EF、SBP、DBP及不良事件发生率7方面系统评价中西医结合治疗原发性高血压并发房颤的有效性和安全性。Meta分析结果(图3~9)显示,治疗后LAD、SBP指标研究间存在较高异质性,分别通过中药干预手段进行亚组分析和逐一剔除文献进行敏感性分析后,各亚组内异质性显著降低,同时追溯原文献资料,考虑中药干预措施、疗程和年龄等差异可能是异质性来源;而治疗后总有效率和Pd、EF、DBP及不良事件5项指标,经异质性检验分析均提示研究间异质性较低,可采用固定效应模型合并效应量,结果均表明治疗组疗效优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。综上,中西医结合治疗原发性高血压并发房颤可提高患者的治疗后总有效率,减小Pd、LAD,提高EF,降低SBP和DBP,不良事件发生率较低,提示中西医结合治疗对原发性高血压并发房颤患者疗效优于单纯西医治疗,并且具有良好的安全性。

本研究存在一定的局限性:(1)各研究样本量、年龄、性别比例、疗程及结局指标等方面尚不完全统一,导致文献可利用度低,影响Meta分析的证据力度;(2)纳入研究方法学质量整体偏低,随机序列生成、随机隐藏方案及盲法实施等多方面未见明确陈述,影响结局指标的客观性,可能降低研究结果的可信度;(3)各研究较少对患者进行长期随访,尚不能证实中西医结合治疗对原发性高血压并发房颤患者的远期影响;(4)纳入研究干预手段以中成药为主,尚缺乏中药汤剂和自拟方等手段措施的文献,期待临床对后者开展高质量的研究,进一步探索中西医结合疗法,证实和丰富本研究结论。

综上,本研究从目前已发表的RCT中提取有效数据进行Meta分析,结果表明中西医结合治疗对原发性高血压并发房颤患者有较好的疗效和安全性。由于纳入研究的样本量较小、整体质量偏低,研究结果仍需进一步证实,同时也期待更多严格按照CONSORT声明设计的大样本、多中心、长周期的随机双盲对照试验,为中西医结合治疗原发性高血压并发房颤提供更充分的循证证据。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突