十八反中甘草物种的本草考证

张 晨,李 娜,钟赣生,修琳琳,柳海艳,陈绍红,陈 丰,李慕云,廖文勇,任彧娜

北京中医药大学,北京 100029

甘草为我国常用大宗中药材,为“众药之主,经方少不用者”[1],诸多医学典籍中均有使用甘草的记载。甘草味甘,性平,归心、肺、脾、胃经,具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药的功效。“十八反”歌诀中却有“藻戟遂芫俱战草”甘草与他药配伍产生相反药性的记载,《中国药典》2020年版[2]记载甘草为豆科(Leguminosae)植物甘草Glycyrrhixa uralensisFisch.、胀果甘草G.inflataBat.或光果甘草G.glabraL.的干燥根和根茎。“十八反”中所记载的甘草是何种不能确定。

前期有不少学者进行了甘草的本草考证[3-6],本文在现有本草考证的基础上进一步查阅历代本草学著作、古今地名辞典及《中国植物志》等资料,分析不同时期本草学著作中关于甘草的名称、植物学特征、产地等方面的记载,对古籍中使用的甘草属于何物种进行考证。

1 “十八反”中甘草相反的源流简述

“十八反”作为中药配伍禁忌之一,理论形成的年代远远晚于有中药记载的年代,《神农本草经》中最早出现关于中药配伍禁忌的记载,药“有单行者……有相反者,有相杀者。凡此七情合和视之……勿用相恶、相反者”。两晋南北朝时期,梁代《本草经集注》中即有甘草反药记载“甘草反甘遂、大戟、芫花、海藻”;五代时期《蜀本草》有“相反者十八种”的记载,有学者认为“十八反”之名正是来源于此[7],北宋《太平圣惠方》中记载了“十八反”较完整内容,其中关于甘草记载为“甘草反大戟、芫花、甘遂、海藻”与南北朝时期记载一致。直至金元时期“十八反”歌诀广为流传,金代《珍珠囊补遗药性赋》记载的“十八反”歌诀一直沿用到今天。但至于“十八反”为何反,古籍中未见明确记载,导致药物不良反应的原因繁多,希望能抽丝剥茧,探明原因。不同物种的甘草分布区域越广泛,形态变异幅度越大,种质资源的遗传多样性也越丰富[8],甘草与他药配伍是否产生相反作用与甘草的物种密切相关。

2 甘草的名称考证

甘草这一名称首见于汉代《神农本草经》[9],在此之前也有关于甘草的记载,在汉以前《尔雅》中有关于甘草的记载,宋代《嘉祐本草》[10]引《尔雅》“霝大苦。郭璞注:今甘草也,蔓延生,叶似荷青黄,茎亦有节,节有枝相当。疏引《诗·唐风》云:采苓采苓,首阳之巅,是也。”认为霝与苓均为甘草,存在争议。宋代《图经本草》[11]云:“首阳之山在河东蒲坂县(今山西省永济县南),乃今甘草所生处相近”。认为《诗·唐风》的“苓”与“霝”通用,霝、苓、大苦均为甘草别称。但《图经本草》怀疑《尔稚》所注甘草形态“先儒所说苗叶与今全别,岂种类有不同者乎?”明朝《本草纲目》[12]中提到北宋沈括在《梦溪笔谈·药议》云:“本草注引《尔稚》云:‘霝,大苦。’《注》:‘甘草也。蔓延生,叶似荷,茎青赤,此乃黄药也。其味极苦,谓之大苦,非甘草。甘草枝叶悉如槐,高五、六尺,但叶端微尖而糙涩,似有白毛。实作角生,如相思角,作一柰生。熟则角坼,子如小扁豆,极坚,齿啮不破”。沈括对比《尔雅》注释中对甘草的描述,认为《尔雅》中所讲甘草并非甘草,而是黄药。李时珍在《本草纲目》卷十二甘草条中同意了这一说法。

在《神农本草经》[9]提出“甘草”作为正名前,甘草名称较为混乱,可能不为同一植物。同时载录异名“美草”“蜜甘”。在此之后的本草大多沿用“甘草”这一名称。同时,在不同历史时期又出现了新的异名,以“国老”之名最为著名,首次出自陶弘景《名医别录》[13]:“此草最为众药之主,经方少而不用者,犹如香中有沉香也,国老即帝师之称,虽非君而为君所崇,是以能安和草石而解诸毒也”。唐代甄权在《药性论》[14]中载“诸药中甘草为君,治七十二种乳石毒,解一千二百余种草木毒,调和众药有功,故有国老之号”。此外还有《本草纲目》[释名]记载密草、蕗草、美草出自《名医别录》,灵通出自《记事珠》,粉草出自《本草纲目》,落草出自《群芳谱》。历代本草中多有关于甘草的记载,足以见其重要地位。汉代《神农本草经》提出“甘草”这一名称以前,甘草命名较为混乱,霝、苓、大苦均为甘草别称,其中还存在错误,如《尔雅》中所讲甘草并非甘草,而是黄药;而在此之后甘草也产生了许多异名,如“美草”“蜜甘”等,其中以“国老”最为著名。

3 甘草的产地考证

历代本草均有关于甘草的记载,甘草的使用历史十分悠久,历代对于甘草产地的记载也有不同。笔者通过查阅《古今地名大辞典》[15]对照古今地名,进行整理归纳。魏晋《名医别录》记载甘草“生河西川谷,积沙山及上郡。二月、八月采根,暴干,十日成”。《古今地名大辞典》记载河西泛指黄河上游以西之地,今陕西、甘肃及内蒙古巴彦淖尔盟等地。并未查到积沙山,有积石山的记载,积石山在今青海西南。上郡位于陕西省北部及内蒙古自治区乌审旗。

南北朝《本草经集注》[1]中载:“河西、上郡不复通市。今出蜀汉中,悉从汶山诸夷中来。赤皮、断理,看之坚实者,是枹罕草,最佳。枹罕乃,羌地名……青州间亦有,不如。又有紫甘草,细而实,乏时可用”,其中汉中指今陕西省南部汉水上游;汶山,同岷山,自中国甘肃省南部延伸至四川省西北部的一褶皱山脉;枹罕指今甘肃省临夏市西南;青州指今山东及河北部分地区。其中青州紫甘草可能为不同物种的甘草,唐代《新修本草》[16]中甘草产地延续了《名医别录》及《本草经集注》中的记载。

宋代所著《图经本草》[11]中有关于甘草产地的记载“今陕西、河东周郡皆有之……采得去芦头及赤皮,阴干用”。河东地区指山西地区。书中配图的府州甘草与汾州甘草,分别位于今天的陕西省榆林市以及山西省汾阳、平遥、介休等地。宋代《本草衍义》[17]中也记载甘草“今出河东西界”。明朝《本草品汇精要》[18]中提到甘草“山西隆庆州者最胜”,清代《本草从新》[19]载甘草“大而结者良,出大同名粉草,弹之有粉出,细者名统草”。大同即今天的山西省大同市。清代《植物名实图考》[20]载“余以五月按兵塞外(旧时指长城以北,包括今内蒙古自治区及甘肃省和宁夏回族自治区的北部,河北省外,长城以北的地区),道傍辙中皆甘草也……。闻甘凉诸郡(甘州今甘肃张掖,凉州今甘肃武威、民勤一带)尤肥壮,或有以为杖者”。较细的统草也可能为不同物种甘草。

综合分析可知,陕西、甘肃、四川、山西、山东、内蒙古、青海等地均产甘草,其中以枹罕甘草、府州甘草、汾州甘草、山西隆庆、大同产甘草较为优质,集中在山西、陕西、甘肃等地,青州产甘草品质次之,主要在山东及河北部分地区。早先甘草闻名盛产于陕西、山西、甘肃等地区,也有山东、河北等地的甘草,但品质较差,之后逐步转向甘肃、内蒙古等地。有学者[21]认为这可能与历代京城建都于中原有关,而后以上地区资源趋于贫乏而向甘肃开发,逐渐有较多的关于西羌甘草的使用。边疆甘草资源较为丰富,但是由于当时内蒙古、宁夏、东北及新疆等地区人员稀少,交通不便,又远离中原,因而自然资源保存较好,而且也很少有记载。乌拉尔甘草产地为华北、东北、西北各省区及山东等地,历代本草记载的甘草产地与今乌拉尔甘草较为一致。

4 甘草的植物学特征考证

古本草中也有著作对甘草原植物的形态特质的描述,记载较少,但其中不乏较为详细的描述。

北宋《图经本草》[11]卷四载:“甘草......春生青苗,高一二尺,叶如槐叶,七月开紫花似柰冬,结实做角子如毕豆。根长者三四尺,粗细不定,皮赤色,上有横梁,粱下皆细根也”。由此可知甘草地上部分高30~60 cm;小叶如槐叶,槐也属豆科植物,槐叶一般呈卵状披针形或卵状长圆形,向基部渐小,先端骤尖,具芒尖,基部圆或钝,上面常无毛,下面淡灰白色,被短柔毛,叶柄短,被锈色柔毛,与《中国植物志》记载甘草小叶形态基本一致;开紫花,《中国植物志》记载乌拉尔甘草花冠为紫色、白色或黄色,光果甘草与胀果甘草花冠均为紫色或淡紫色,3种甘草的花冠均可为紫色,与古籍记载符合;“结实做角子如毕豆”,《本草纲目》[12]中记载毕豆为豌豆的别称,豌豆荚果一般呈长椭圆形,3种甘草植物均有荚果,与记载相符,其中乌拉尔甘草荚果弯曲呈镰刀状或呈环状,光果甘草荚果长圆形,扁,胀果甘草荚果呈椭圆形或长圆形,直或微弯。根部皮色赤,3种甘草中只有乌拉尔甘草的表皮呈红棕色或灰棕色,其余呈灰棕或灰褐色。

北宋《本草衍义》[17]载:“甘草,枝叶悉如槐,高五六尺,但叶端微尖而糙涩,似有白毛。实作角生,如相思角,作一本生。子如小扁豆,齿啮不破”。此处记载与《图经本草》记载基本一致,同样提到甘草枝叶与槐相似,并具体记载了甘草小叶叶端糙涩有白毛,也与《中国植物志》中描述甘草特征一致。清朝《植物名实图考》(卷七)[20]载:“甘草……《梦溪笔谈》谓甘草如槐而尖,形状极确。”

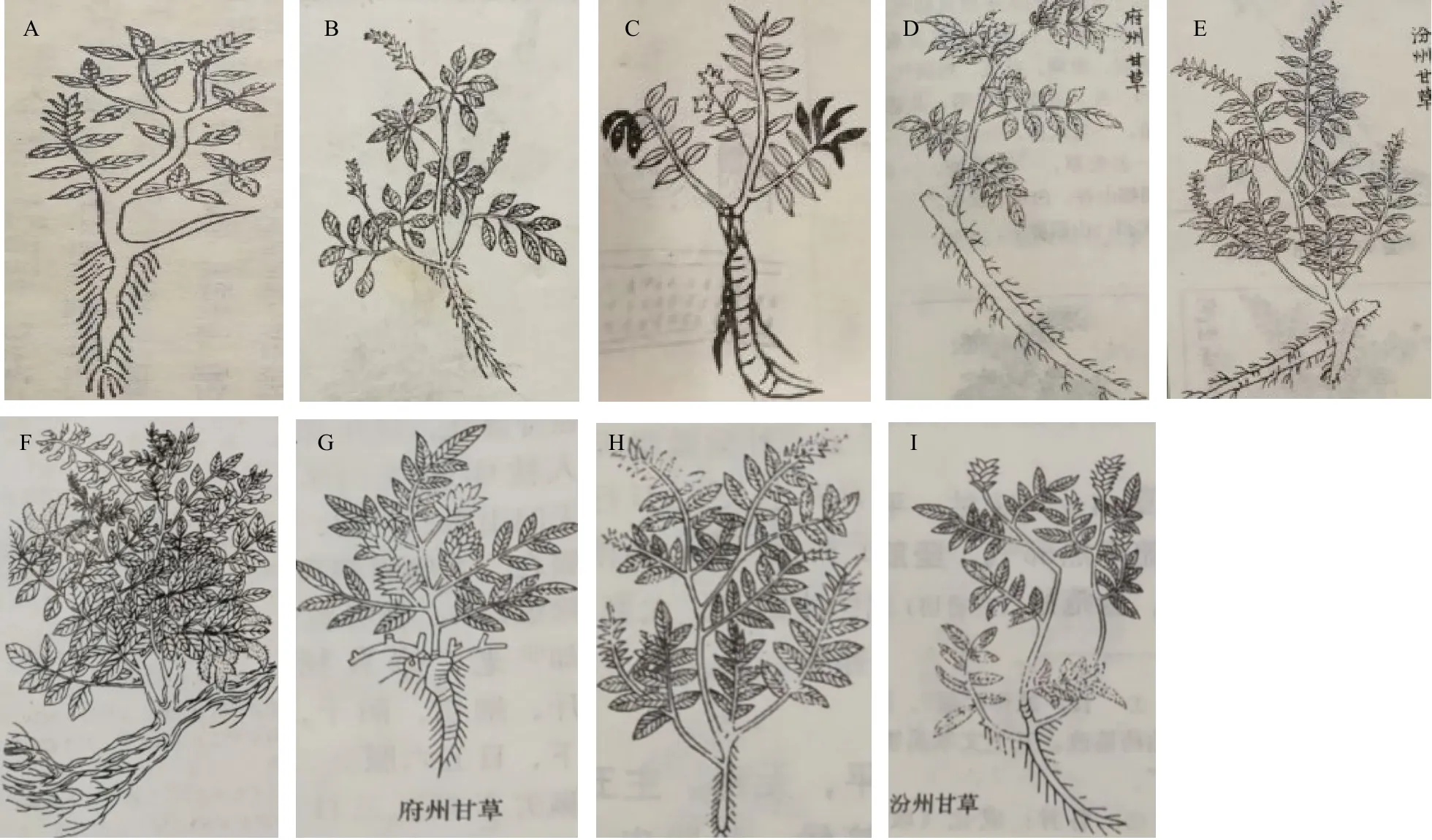

除文字描述外,历代本草著作中有甘草的原植物图例(图1),也可用来研究辅助分析甘草的物种。宋代《证类本草》[22]、《图经本草》[11],明代《本草蒙筌》[23]、《本草纲目》[12],清代《本草备要》[24]、《植物名实图考》[20],均有甘草的原植物绘图,分别将其与《中国植物志》[25]中记载的乌拉尔甘草、光果甘草与胀果甘草的植物形态特征描述及图例进行对比研究。从以上图片可知甘草奇数羽状复叶、总状花序、蝶形花等特征,与现今所用甘草基本一致。有学者[3]通过历代本草图例考证了古本草中甘草的小叶数量为5~15枚,《中国植物志》中记载乌拉尔甘草小叶数量为5~17枚,光果甘草为11~17枚,胀果甘草为3~7枚,通过小叶数量判断光果甘草与乌拉尔甘草与古本草著作中记载较一致。因此通过小叶数量排除掉胀果甘草的可能性,虽不能完全确定,但很有参考价值。

图1 不同本草著作中记载的甘草Fig.1 Records of licorice in different herbal books

通过植物学特征分析,历代本草著作中记载的甘草的小叶形态、植物荚果、总状花序、蝶形花等、花冠颜色、根部表皮颜色,能初步判断古代用甘草与今《中国植物志》中记载甘草植物学形态基本吻合,其中小叶数量和根部皮色的特征综合分析更偏向于乌拉尔甘草。《中国植物志》中记载甘草的植物形态特征见图2、表1。

表1 《中国植物志》中记载甘草的植物形态特征[25]Table 1 Plant morphological characteristics of licorice in Flora of China[25]

图2 《中国植物志》中记载甘草的植物形态特征Fig.2 Plant morphological characteristics of licorice in Flora of China

5 当代甘草物种考证

建国后的本草著作大多明确记载了所使用甘草物种,我国的第1版药典即《中国药典》1953年版[26]记载甘草为豆科植物甘草G.glabraLinne var.glanduliferaRegel et Herder或甘草属GlycyrrhizaLinn.其他植物的干燥根茎与根,此时被纳入药典标准的甘草物种仅有乌拉尔甘草。《中国药典》1963年版[27]记载甘草为豆科植物甘草G.uralensisFisch的干燥根及地下根状茎,均系野生,产于我国华北、东北和西北等地。《中国药典》1977年版[28]中关于甘草的物种较之前2版药典有所改变:“甘草为豆科植物甘草G.uralensisFisch.、胀果甘草G.inflataBat.或光果甘草G.glabraL.的干燥根和根茎”。除乌拉尔甘草外,光果甘草与胀果甘草也被列入了药典,之后的药典关于甘草的记载与1977年版相同。

现代中药著作中,也均有使用甘草为豆科植物甘草、胀果甘草及光果甘草的记载。如《中药志》[29]中记载:“新疆、甘肃新产的甘草中尚有部分光果甘草的根及根茎;近年来新疆胀果甘草产量大,质量尚可已正式收购”。除此之外《中国百科全书·中医学》[30]《全国中成药炮制规范》[31]《中国药材学》[32]《中华本草》[33]等书中记载的中药饮片所使用的甘草均系乌拉尔甘草、光果甘草与胀果甘草,基本统一。

甘草有巨大的市场需求,除药用外,其提取物也是很好的甜味剂、乳化剂和矫味剂,广泛应用于食品、饮料、烟草、日用化工、轻工及畜牧业等领域,市场需求量巨大[34]。传统的甘草道地药材为乌拉尔甘草,《中国药典》1953年版中被纳入药典标准的仅有乌拉尔甘草,然而由于过度的开发使用,如甘草的收购与贸易长期未能实行“生长量必须超过采挖量”与“限额出口”的基本原则,致使甘草资源过量采挖,资源储量急剧下降[35]。为满足甘草的市场需求,开始了甘草的人工栽培,用于临床中药饮片的制备,《中国药典》1977年版开始载入光果甘草与胀果甘草,因此光果甘草与胀果甘草可能早先并未大规模开发或正式应用于临床,由于甘草资源匮乏难以满足市场需求,光果甘草与胀果甘草产量与质量均可,也逐渐被开发使用。

6 结语

南北朝时期出现甘草反甘遂、大戟、芫花、海藻的记载,甘草作为中药材在临床中使用十分广泛,考证古代本草著作中甘草的物种可以为临床用药提供参考。历代本草中多有关于甘草的记载,足以见其重要地位。汉代以前甘草命名较为混乱,霝、苓、大苦均为甘草别称,其中还存在错误,如《尔雅》中所讲甘草并非甘草,而是黄药;而在此之后甘草也产生了许多异名,其中以“国老”最为著名;古本草记载陕西、甘肃、四川、山西、山东、内蒙古、青海等地均产甘草,与今乌拉尔甘草产地较为一致,其中以陕西、山西、甘肃等地产甘草较为优质,其中与“十八反”出现同时期的南北朝时期记载的青州紫干草及清代文献中记载的统草可能为不同物种甘草,具体物种可能难以考证;历代本草著作中记载的甘草的小叶形态、荚果、总状花序、蝶形花等、花冠颜色、根部表皮颜色能判断古代用甘草与今《中国植物志》中记载甘草植物学形态基本吻合,其中小叶数量和根部皮色的特征更偏向于乌拉尔甘草;加之建国后甘草资源匮乏,光果甘草和胀果甘草可作为补充使用。综合分析“十八反”中记载甘草物种为乌拉尔甘草的可能性较大,可通过进一步实验加以验证。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突